Освоение космоса.

Ю.А.Гагарин.

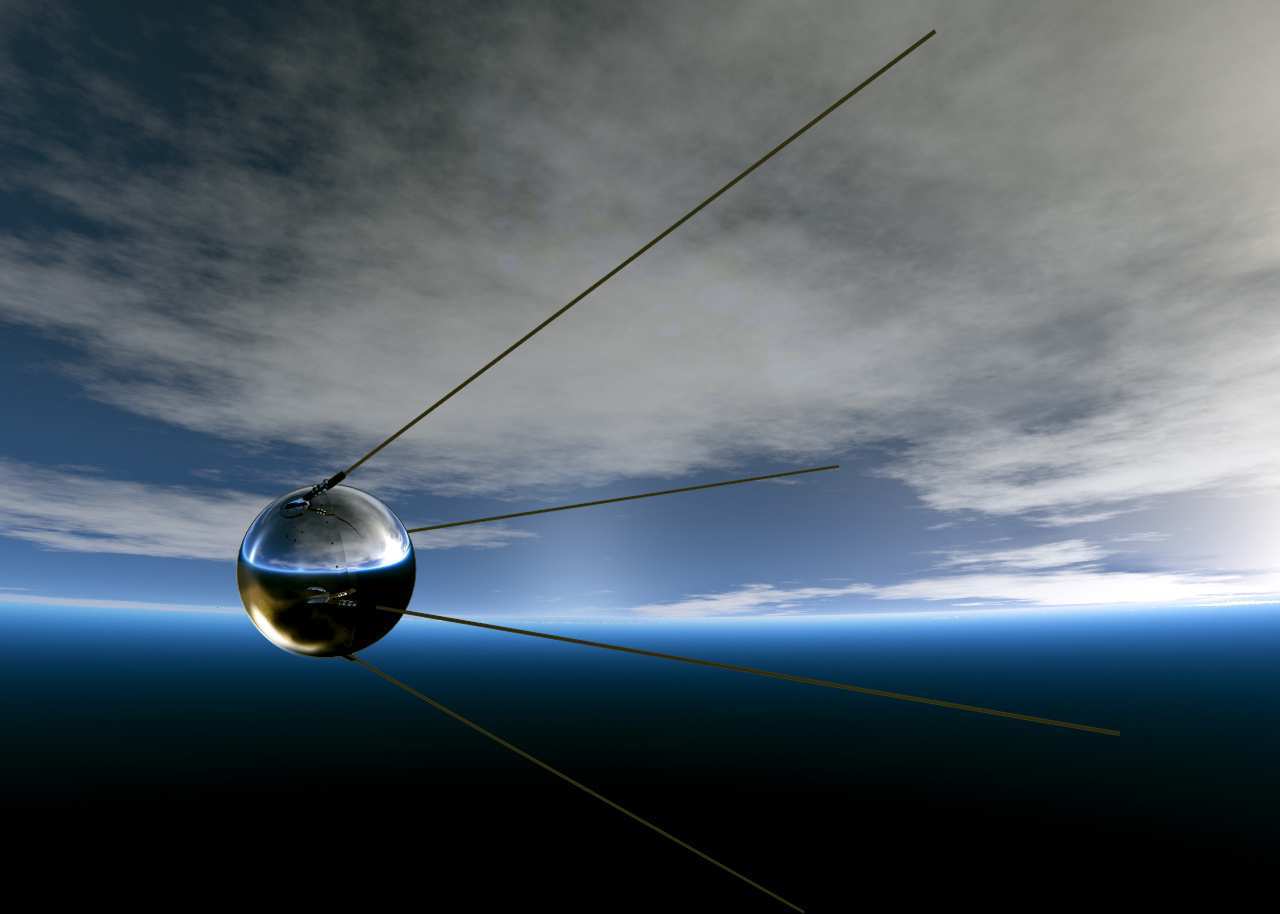

В 1957 г. под руководством Королёва была создана первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета Р-7, которая в том же году была использована для запуска первого в мире искусственного спутника Земли.

3 ноября 1957 - запущен второй искусственный спутник Земли Спутник-2 впервые выведший в космос живое существо - собаку Лайку. (СССР).

4 января 1959 - станция «Луна-1» прошла на расстоянии 6000 километров от поверхности Луны и вышла на гелиоцентрическую орбиту. Она стала первым в мире искусственным спутником Солнца. (СССР).

14 сентября 1959 - станция «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности Луны в районе Моря Ясности вблизи кратеров Аристид, Архимед и Автолик, доставив вымпел с гербом СССР. (СССР).

4 октября 1959 - запущена АМС «Луна-3», которая впервые в мире сфотографировала невидимую с Земли сторону Луны. Также во время полёта впервые в мире был на практике осуществлён гравитационный манёвр. (СССР).

19 августа 1960 - совершён первый в истории орбитальный полёт в космос живых существ с успешным возвращением на Землю. На корабле «Спутник-5» орбитальный полёт совершили собаки Белка и Стрелка. (СССР).

12 апреля 1961 - совершён первый полёт человека в космос (Ю. Гагарин) на корабле Восток-1. (СССР).

12 августа 1962 - совершён первый в мире групповой космический полёт на кораблях Восток-3 и Восток-4. Максимальное сближение кораблей составило порядка 6.5 км. (СССР).

16 июня 1963 - совершён первый в мире полёт в космос женщины-космонавта (Валентина Терешкова) на космическом корабле Восток-6. (СССР).

12 октября 1964 - совершил полёт первый в мире многоместный космический корабль Восход-1. (СССР).

18 марта 1965 - совершён первый в истории выход человека в открытый космос. Космонавт Алексей Леонов совершил выход в открытый космос из корабля Восход-2. (СССР).

3 февраля 1966 - АМС Луна-9 совершила первую в мире мягкую посадку на поверхность Луны, были переданы панорамные снимки Луны. (СССР).

1 марта 1966 - станция «Венера-3» впервые достигла поверхности Венеры, доставив вымпел СССР. Это был первый в мире перелёт космического аппарата с Земли на другую планету. (СССР).

30 октября 1967 - произведена первая стыковка двух беспилотных космических аппаратов «Космос-186» и «Космос-188». (CCCР).

15 сентября 1968 - первое возвращение космического аппарата (Зонд-5) на Землю после облёта Луны. На борту находились живые существа: черепахи, плодовые мухи, черви, растения, семена, бактерии. (СССР).

16 января 1969 - произведена первая стыковка двух пилотируемых космических кораблей Союз-4 и Союз-5. (СССР).

24 сентября 1970 - станция «Луна-16» произвела забор и последующую доставку на Землю (станцией «Луна-16») образцов лунного грунта. (СССР). Она же - первый беспилотный космический аппарат, доставивший на Землю пробы породы с другого космического тела (то есть, в данном случае, с Луны).

17 ноября 1970 - мягкая посадка и начало работы первого в мире полуавтоматического дистанционно управляемого самоходного аппарата, управляемого с Земли: Луноход-1. (СССР).

октябрь 1975 - мягкая посадка двух космических аппаратов «Венера-9» и «Венера-10» и первые в мире фотоснимки поверхности Венеры. (СССР).

20 февраля 1986 - вывод на орбиту базового модуля орбитальнной станции [[Мир_(орбитальная_станция)]Мир]

20 ноября 1998 - запуск первого блока Международной космической станции. Производство и запуск (Россия). Владелец (США).

——————————————————————————————

50 лет первому выходу человека в открытый космос.

Сегодня, 18 марта 1965 года, в 11 часов 30 минут по московскому времени при полёте космического корабля «Восход-2» впервые осуществлён выход человека в космическое пространство. На втором витке полёта второй пилот летчик-космонавт подполковник Леонов Алексей Архипович в специальном скафандре с автономной системой жизнеобеспечения совершил выход в космическое пространство, удалился от корабля на расстоянии до пяти метров, успешно провёл комплекс намеченных исследований и наблюдений и благополучно возвратился в корабль. С помощью бортовой телевизионной системы процесс выхода товарища Леонова в космическое пространство, его работа вне корабля и возвращение в корабль передавались на Землю и наблюдались сетью наземных пунктов. Самочувствие товарища Леонова Алексея Архиповича в период его нахождения вне корабля и после возвращения в корабль хорошее. Командир корабля товарищ Беляев Павел Иванович чувствует себя также хорошо.

——————————————————————————————————————

Сегодняшний день характеризуется новыми проектами и планами освоения космического пространства. Активно развивается космический туризм. Пилотируемая космонавтика вновь собирается вернуться на Луну и обратила свой взор к другим планетам Солнечной системы (в первую очередь к Марсу).

В 2009 году в мире на космические программы было потрачено $68 млрд, в том числе в США - $48,8 млрд, ЕС - $7,9 млрд, Японии - $3 млрд, России - $2,8 млрд, Китае - $2 млрд

История развития космонавтики — это рассказ о людях с незаурядным умом, о стремлении понять законы Вселенной и о желании превзойти привычное и возможное. Освоение космического пространства, начавшееся в прошлом веке, подарило миру немало открытий. Они касаются как объектов далеких галактик, так и вполне земных процессов. Развитие космонавтики способствовало совершенствованию техники, привело к открытиям в самых разных областях знания, от физики до медицины. Однако процесс этот потребовал немало времени.

Утерянный труд

Развитие космонавтики в России и за рубежом началось задолго до появления Первые научные разработки в этом плане были лишь теоретическими и обосновывали саму возможность полетов в космос. В нашей стране одним из пионеров космонавтики на кончике пера был Константин Эдуардович Циолковский. «Один из» — потому что его опередил Николай Иванович Кибальчич, приговоренный к смертной казни за покушение на Александра II и за несколько дней до повешения разработавший проект аппарата, способного доставить человека в космос. Было это в 1881 году, однако проект Кибальчича не был опубликован до 1918.

Сельский учитель

Циолковский, чья статья с теоретическими основами полета в космос вышла в 1903 году, о работе Кибальчича не знал. В то время он преподавал в Калужском училище арифметику и геометрию. Его известная научная статья «Исследование мировых пространств реактивными приборами» затрагивала возможности использования ракет в космосе. Развитие космонавтики в России, тогда еще царской, началось именно с Циолковского. Он разработал проект строения ракеты, способной унести человека к звездам, отстаивал идею разнообразия жизни во Вселенной, говорил о необходимости конструирования искусственных спутников и орбитальных станций.

Параллельно теоретическая космонавтика развивалась за рубежом. Однако связей между учеными ни в начале века, ни позже, в 30-е годы, практически не было. Роберт Годдард, Герман Оберт и Эсно-Пельтри, американец, немец и француз соответственно, трудившиеся над аналогичными проблемами, о работах Циолковского долгое время ничего не знали. Уже тогда разобщенность народов сказывалась на темпе развития новой отрасли.

Предвоенные годы и Великая Отечественная война

Развитие космонавтики продолжалось в 20-40-х годах силами Газодинамической лаборатории и Групп изучения реактивного движения, а затем Реактивного научно-исследовательского института. В стенах научных учреждений трудились лучшие инженерные умы страны, в том числе Ф. А. Цандер, М. К. Тихонравов и С. П. Королев. В лабораториях работали над созданием первых реактивных аппаратов на жидком и твердом топливе, разрабатывалась теоретическая база космонавтики.

В довоенные годы и во время ВОВ проектировались и создавались реактивные двигатели и ракетопланы. В этот период по вполне понятным причинам много внимания уделялось разработке крылатых ракет и неуправляемых реактивных снарядов.

Королев и "Фау-2"

Первую в истории боевую ракету современного типа создали в Германии во время войны под началом Вернера фон Брауна. Тогда V-2, или "Фау-2", наделала немало бед. После поражения Германии фон Брауна переправили в Америку, где он начал трудиться над новыми проектами, в том числе и над разработкой ракет для полетов в космос.

В 1945 году после окончания войны в Германию для изучения "Фау-2" прибыла группа советских инженеров. Среди них был и Королев. Его назначили главным инженерно-техническим руководителем института «Нордхаузен», сформированного в Германии в этом же году. Помимо изучения немецких ракет, Королев с коллегами занимался разработкой новых проектов. В 50-х конструкторское бюро под его руководством создало Р-7. Эта двухступенчатая ракета смогла развить первую и обеспечить вывод на околоземную орбиту многотонных аппаратов.

Этапы развития космонавтики

Преимущество американцев в подготовке аппаратов для освоения космоса, связанное с работой фон Брауна, осталось в прошлом, когда 4 октября 1957 года СССР запустил первый спутник. С этого момента развитие космонавтики пошло быстрее. В 50-60-х годах проводилось несколько экспериментов с животными. В космосе побывали собаки и обезьяны.

В результате ученые собрали бесценную информацию, сделавшую возможным комфортное прибывание в космосе человека. В начале 1959 года удалось достигнуть второй космической скорости.

Передовое развитие отечественной космонавтики было принято во всем мире, когда в небо отравился Юрий Гагарин. Состоялось это, без преувеличения, великое событие 1961 года. С этого дня началось проникновение человека в безбрежные просторы, окружающие Землю.

- 12 октября 1964 г. — на орбиту вывели аппарат с несколькими людьми на борту (СССР);

- 18 марта 1965 г. — первый (СССР);

- 3 февраля 1966 г. — первая посадка аппарата на Луне (СССР);

- 24 декабря 1968 г. — первый вывод пилотируемого корабля на орбиту спутника Земли (США);

- 20 июля 1969 г. — день (США);

- 19 апреля 1971 г. — впервые запущена орбитальная станция (СССР);

- 17 июля 1975 г. — впервые произошла стыковка двух кораблей (советского и американского);

- 12 апреля 1981 г. — в космос отправился первый «Спейс Шаттл» (США).

Развитие современной космонавтики

Сегодня освоение космоса продолжается. Успехи прошлого принесли свои плоды — человек уже побывал на Луне и готовится к непосредственному знакомству с Марсом. Однако программы пилотируемых полетов сейчас развиваются меньше, чем проекты автоматических межпланетных станций. Современное состояние космонавтики таково, что создаваемые аппараты способны передавать на Землю информацию о далеком Сатурне, Юпитере и Плутоне, посещать Меркурий и даже исследовать метеориты.

Параллельно развивается космический туризм. Огромное значение сегодня имеют международные контакты. постепенно приходит к мысли, что великие прорывы и открытия происходят быстрее и чаще, если объединять усилия и возможности разных стран.

Космос… Одно слово, а сколько завораживающих картин встает перед глазами! Мириады галактик, разбросанных по всей Вселенной, далекий и в то же время бесконечно близкий и родной Млечный путь, созвездия Большой и Малой Медведиц, мирно расположившихся на необъятном небосклоне… Перечислять можно до бесконечности. В этой статье мы познакомимся с историей и некоторыми интересными фактами.

Космические исследования в древности: как раньше смотрели на звезды?

В далекой-далекой древности люди не могли наблюдать планеты и кометы через мощные телескопы типа «Хаббл». Единственными приборами для того, чтобы любоваться красотой неба и совершать космические исследования, были их собственные глаза. Конечно, ничего, кроме Солнца, Луны и звезд, человеческие «телескопы» разглядеть не могли (если не считать комету в 1812 году). Поэтому людям оставалось только догадываться о том, как же на самом деле выглядят эти желтый и белый шарики в небе. Но уже тогда население земного шара отличалось внимательностью, поэтому быстро подметило, что эти два кружочка двигаются по небу, то скрываясь за горизонтом, то вновь показываясь. А еще они обнаружили, что не все звезды ведут себя одинаково: какая-то их часть остается неподвижной, а другая изменяет свое положение по сложной траектории. Отсюда и началось великое исследование космического пространства и того, что скрывается в нем.

Особых успехов на этом поприще добились древние греки. Именно они первыми открыли, что наша планета имеет форму шара. Их мнения по поводу расположения Земли относительно Солнца разделились: часть ученых считала, что вращается вокруг небесного светила, остальные полагали, что наоборот (были сторонниками геоцентрической системы мира). К единому мнению древние греки так и не пришли. Все их труды и космические исследования были запечатлены на бумаге и оформлены в целый научный труд под названием «Альмагест». Его автором и составителем является великий древний ученый Птолемей.

Эпоха Возрождения и разрушение прежних представлений о космосе

Николай Коперник - кто не слышал этого имени? Именно он в 15 веке разрушил ошибочную теорию геоцентрической системы мира и выдвинул свою, гелиоцентрическую, которая утверждала, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Средневековая инквизиция и церковь, к сожалению, не дремали. Подобные речи они тут же провозгласили еретическими, а последователей теории Коперника жестоко преследовали. Один из ее сторонников, Джордано Бруно, был сожжен на костре. Его имя осталось в веках, и до сих пор мы вспоминаем о великом ученом с уважением и благодарностью.

Растущий интерес к космосу

После этих событий внимание ученых к астрономии только усилилось. Космические исследования стали все более и более захватывающими. Едва начался 17 век, произошло новое масштабное открытие: исследователь Кеплер установил, что орбиты, по которым вращаются планеты вокруг Солнца, вовсе не круглые, как считалось раньше, а эллиптические. Благодаря этому событию в науке произошли серьезные изменения. В частности, открыл механику и смог описать закономерности, по которым движутся тела.

Открытие новых планет

На сегодняшний день мы знаем, что всего планет в Солнечной системе восемь. До 2006 года их количество равнялось девяти, но после самую последнюю и удаленную от тепла и света планету - Плутон - исключили из числа тел, обращающихся вокруг нашего небесного светила. Это произошло из-за его малых размеров - площадь одной только России уже больше, чем весь Плутон. Ему был присвоен статус карликовой планеты.

До 17 века люди считали, что всего в Солнечной системе планет пять. Телескопов тогда еще не было, поэтому они судили только по тем небесным телам, которые могли увидеть своими глазами. Дальше Сатурна с его ледяными кольцами ученые ничего увидеть не смогли. Наверное, мы и по сей день бы заблуждались, если бы не Галилео Галилей. Именно он изобрел телескопы и помог ученым совершить исследование других планет и увидеть остальные небесные тела Солнечной системы. Благодаря телескопу стало известно о существовании гор и кратеров на Луне, Сатурна, Марса. Также все тем же Галилео Галилеем были обнаружены пятна на Солнце. Наука не просто развивалась, она летела вперед семимильными шагами. И к началу двадцатого века ученые уже знали достаточно, чтобы построить первый и отправиться покорять звездные просторы.

Советские ученые провели значительные космические исследования и добились очень больших успехов в изучении астрономии и развитии кораблестроения. Правда, с начала 20 века прошло более 50 лет, прежде чем первый космический спутник отправился покорять просторы Вселенной. Это случилось в 1957 году. Аппарат был запущен в СССР с космодрома Байконур. Первые спутники не гнались за высокими результатами - их целью было достичь Луны. Первое устройство для исследования космоса высадилось на лунную поверхность в 1959 году. А также в 20 веке был открыт Институт космических исследований, в котором разрабатывались серьезные научные работы и совершались открытия.

Вскоре запуск спутников стал обыденным явлением, и все-таки только одна миссия по высадке на другую планету окончилась успешно. Речь идет о проекте «Аполлон», в ходе которого несколько раз, согласно официальной версии, была совершена высадка американцев на Луну.

Международная «космическая гонка»

1961 год стал памятным в истории космонавтики. Но еще раньше, в 1960-м, в космосе побывали две собаки, клички которых знает весь мир: Белка и Стрелка. Вернулись они из космоса целыми и невредимыми, прославившись и став настоящими героями.

А 12 апреля следующего года бороздить просторы Вселенной отправился Юрий Гагарин - первый человек, отважившийся покинуть пределы Земли на корабле «Восток-1».

Соединенные Штаты Америки не желали уступать СССР первенство в космической гонке, поэтому хотели отправить своего человека в космос раньше Гагарина. США проиграли и в запуске спутников: России удалось запустить аппарат на четыре месяца раньше Америки. В безвоздушном пространстве уже побывали такие покорители космоса, как Валентина Терешкова и Последний первым в мире совершил выход в открытый космос, а наиболее значительным достижением США в освоении Вселенной было только выведение космонавта в орбитальный полет.

Но, несмотря на значительные успехи СССР в «космической гонке», Америка тоже была не промах. И 16 июля 1969 года космический корабль «Аполлон-11», на борту которого находились покорители космоса в количестве пяти специалистов, стартовал к поверхности Луны. Через пять дней первый человек ступил на поверхность спутника Земли. Звали его Нил Армстронг.

Победа или поражение?

Кто же все-таки выиграл лунную гонку? На этот вопрос точного ответа нет. И СССР, и США показали себя с лучшей стороны: они модернизировали и усовершенствовали технические достижения в космическом кораблестроении, совершили множество новых открытий, взяли бесценные образцы с поверхности Луны, которые были отправлены в Институт космических исследований. Благодаря им было установлено, что спутник Земли состоит из песка и камня, а также то, что на Луне нет воздуха. Следы Нила Армстронга, оставленные более сорока лет назад на лунной поверхности, и ныне находятся там. Их просто нечему стереть: наш спутник лишен воздуха, там нет ни ветра, ни воды. И если отправиться на Луну, то можно оставить и свой след в истории - как в прямом, так и в переносном значении.

Заключение

История человечества богата и обширна, она включает в себя множество великих открытий, войн, грандиозных побед и разрушительных поражений. Освоение внеземного пространства и современные космические исследования занимают по праву далеко не последнее место на страницах истории. Но ничего этого не было бы, не будь таких отважных и самоотверженных людей, как Николай Коперник, Юрий Гагарин, Сергей Королев, Галилео Галилей, Джордано Бруно и многих-многих других. Все эти великие люди отличались выдающимся умом, развитыми способностями к изучению физики и математики, сильным характером и железной волей. Нам есть чему у них поучиться, мы можем перенять от этих деятелей науки бесценный опыт и положительные качества и черты характера. Если человечество будет стараться походить на них, много читать, тренироваться, успешно учиться в школе и университете, то можно с уверенностью сказать, что у нас впереди еще очень много великих открытий, и дальний космос вскоре будет исследован. И, как поется в одной знаменитой песне, на пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.

История освоения космоса - самый яркий пример торжества человеческого разума над непокорной материей в кратчайший срок. С того момента, как созданный руками человека объект впервые преодолел земное притяжение и развил достаточную скорость, чтобы выйти на орбиту Земли, прошло всего лишь чуть более пятидесяти лет - ничто по меркам истории! Большая часть населения планеты живо помнит времена, когда полёт на Луну считался чем-то из области фантастики, а мечтающих пронзить небесную высь признавали, в лучшем случае, неопасными для общества сумасшедшими. Сегодня же космические корабли не только «бороздят просторы», успешно маневрируя в условиях минимальной гравитации, но и доставляют на земную орбиту грузы, космонавтов и космических туристов. Более того - продолжительность полёта в космос ныне может составлять сколь угодно длительное время: вахта российских космонавтов на МКС, к примеру, длится по 6-7 месяцев. А ещё за прошедшие полвека человек успел походить по Луне и сфотографировать её тёмную сторону, осчастливил искусственными спутниками Марс, Юпитер, Сатурн и Меркурий, «узнал в лицо» отдалённые туманности с помощью телескопа «Хаббл» и всерьёз задумывается о колонизации Марса. И хотя вступить в контакт с инопланетянами и ангелами пока не удалось (во всяком случае, официально), не будем отчаиваться - ведь всё ещё только начинается!

Мечты о космосе и пробы пера

Впервые в реальность полёта к дальним мирам прогрессивное человечество поверило в конце 19 века. Именно тогда стало понятно, что если летательному аппарату придать нужную для преодоления гравитации скорость и сохранять её достаточное время, он сможет выйти за пределы земной атмосферы и закрепиться на орбите, подобно Луне, вращаясь вокруг Земли. Загвоздка была в двигателях. Существующие на тот момент экземпляры либо чрезвычайно мощно, но кратко «плевались» выбросами энергии, либо работали по принципу «ахнет, хряснет и пойдёт себе помаленьку». Первое больше подходило для бомб, второе - для телег. Вдобавок регулировать вектор тяги и тем самым влиять на траекторию движения аппарата было невозможно: вертикальный старт неизбежно вёл к её закруглению, и тело в результате валилось на землю, так и не достигнув космоса; горизонтальный же при таком выделении энергии грозил уничтожить вокруг всё живое (как если бы нынешнюю баллистическую ракету запустили плашмя). Наконец, в начале 20 века исследователи обратили внимание на ракетный двигатель, принцип действия которого был известен человечеству ещё с рубежа нашей эры: топливо сгорает в корпусе ракеты, одновременно облегчая её массу, а выделяемая энергия двигает ракету вперёд. Первую ракету, способную вывести объект за пределы земного притяжения, спроектировал Циолковский в 1903 году.

Вид на Землю с МКС

Первый искусственный спутник

Время шло, и хотя две мировые войны сильно замедлили процесс создания ракет для мирного использования, космический прогресс всё же не стоял на месте. Ключевой момент послевоенного времени - принятие так называемой пакетной схемы расположения ракет, применяемой в космонавтике и поныне. Её суть - в одновременном использовании нескольких ракет, размещённых симметрично по отношению к центру массы тела, которое требуется вывести на орбиту Земли. Таким образом обеспечивается мощная, устойчивая и равномерная тяга, достаточная, чтобы объект двигался с постоянной скоростью 7,9 км/с, необходимой для преодоления земного тяготения. И вот 4 октября 1957 года началась новая, а точнее первая, эра в освоении космоса - запуск первого искусственного спутника Земли, как всё гениальное названного просто «Спутник-1», с помощью ракеты Р-7, спроектированной под руководством Сергея Королёва. Силуэт Р-7, прародительницы всех последующих космических ракет, и сегодня узнаваем в суперсовременной ракете-носителе «Союз», успешно отправляющей на орбиту «грузовики» и «легковушки» с космонавтами и туристами на борту - те же четыре «ноги» пакетной схемы и красные сопла. Первый спутник был микроскопическим, чуть более полуметра в диаметре и весил всего 83 кг. Полный виток вокруг Земли он совершал за 96 минут. «Звёздная жизнь» железного пионера космонавтики продлилась три месяца, но за этот период он прошёл фантастический путь в 60 миллионов км!

Первые живые существа на орбите

Успех первого запуска окрылял конструкторов, и перспектива отправить в космос живое существо и вернуть его целым и невредимым уже не казалась неосуществимой. Всего через месяц после запуска «Спутника-1» на борту второго искусственного спутника Земли на орбиту отправилось первое животное - собака Лайка. Цель у неё была почётная, но грустная - проверить выживаемость живых существ в условиях космического полёта. Более того, возвращение собаки не планировалось… Запуск и вывод спутника на орбиту прошли успешно, но после четырёх витков вокруг Земли из-за ошибки в расчётах температура внутри аппарата чрезмерно поднялась, и Лайка погибла. Сам же спутник вращался в космосе ещё 5 месяцев, а затем потерял скорость и сгорел в плотных слоях атмосферы. Первыми лохматыми космонавтами, по возвращении приветствовавшими своих «отправителей» радостным лаем, стали хрестоматийные Белка и Стрелка, отправившиеся покорять небесные просторы на пятом спутнике в августе 1960 г. Их полёт длился чуть более суток, и за это время собаки успели облететь планету 17 раз. Всё это время за ними наблюдали с экранов мониторов в Центре управления полётами - кстати, именно по причине контрастности были выбраны белые собаки - ведь изображение тогда было чёрно-белым. По итогам запуска также был доработан и окончательно утверждён сам космический корабль - всего через 8 месяцев в аналогичном аппарате в космос отправится первый человек.

Помимо собак и до, и после 1961 г в космосе побывали обезьяны (макаки, беличьи обезьяны и шимпанзе), кошки, черепахи, а также всякая мелочь – мухи, жуки и т. д.

В этот же период СССР запустил первый искусственный спутник Солнца, станция «Луна-2» сумела мягко прилуниться на поверхность планеты, а также были получены первые фотографии невидимой с Земли стороны Луны.

День 12 апреля 1961 г. разделил историю освоения космических далей на два периода - «когда человек мечтал о звёздах» и «с тех пор, как человек покорил космос».

Человек в космосе

День 12 апреля 1961 г. разделил историю освоения космических далей на два периода - «когда человек мечтал о звёздах» и «с тех пор, как человек покорил космос». В 9:07 по московскому времени со стартовой площадки № 1 космодрома Байконур был запущен космический корабль «Восток-1» с первым в мире космонавтом на борту - Юрием Гагариным. Совершив один виток вокруг Земли и проделав путь в 41 тыс. км, спустя 90 минут после старта, Гагарин приземлился под Саратовом, став на долгие годы самым знаменитым, почитаемым и любимым человеком планеты. Его «поехали!» и «всё видно очень ясно - космос чёрный - земля голубая» вошли в список наиболее известных фраз человечества, его открытая улыбка, непринуждённость и радушие растопили сердца людей по всему миру. Первый полёт человека в космос управлялся с Земли, сам Гагарин являлся скорее пассажиром, хотя и великолепно подготовленным. Нужно отметить, что условия полёта были далеки от тех, что предлагаются ныне космическим туристам: Гагарин испытывал восьми-десятикратные перегрузки, был период, когда корабль буквально кувыркался, а за иллюминаторами горела обшивка и плавился металл. В течение полёта произошло несколько сбоев в различных системах корабля, но к счастью, космонавт не пострадал.

Вслед за полётом Гагарина знаменательные вехи в истории освоения космоса посыпались одна за другой: был совершён первый в мире групповой космический полёт, затем в космос отправилась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова (1963 г), состоялся полёт первого многоместного космического корабля, Алексей Леонов стал первым человеком, совершившим выход в открытый космос (1965 г) - и все эти грандиозные события - целиком заслуга отечественной космонавтики. Наконец, 21 июля 1969 г состоялась первая высадка человека на Луну: американец Нил Армстронг сделал тот самый «маленький-большой шаг».

Лучший вид в Солнечной системе

Космонавтика - сегодня, завтра и всегда

Сегодня путешествия в космос воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Над нами летают сотни спутников и тысячи прочих нужных и бесполезных объектов, за секунды до восхода солнца из окна спальни можно увидеть вспыхнувшие в ещё невидимых с земли лучах плоскости солнечных батарей Международной космической станции, космические туристы с завидной регулярностью отправляются «бороздить просторы» (тем самым воплощая в реальность ерническую фразу «если очень захотеть, можно в космос полететь») и вот-вот начнётся эра коммерческих суборбитальных полётов с чуть ли не двумя отправлениями ежедневно. Освоение космоса управляемыми аппаратами и вовсе поражает всякое воображение: тут и снимки давно взорвавшихся звёзд, и HD-изображения дальних галактик, и веские доказательства возможности существования жизни на других планетах. Корпорации-миллиардеры уже согласовывают планы по строительству на орбите Земли космических отелей, да и проекты колонизации соседних нам планет давно не кажутся отрывком из романов Азимова или Кларка. Очевидно одно: однажды преодолев земное тяготение, человечество будет вновь и вновь стремиться ввысь, к бесконечным мирам звёзд, галактик и вселенных. Хочется пожелать только, чтобы нас никогда не покидала красота ночного неба и мириадов мерцающих звёзд, по-прежнему манящих, таинственных и прекрасных, как в первые дни творения.

Космос раскрывает свои тайны

Академик Благонравов остановился на некоторых новых достижениях советской науки: в области физики космоса.

Начиная со 2 января 1959 года, при каждом полете советских космических ракет проводилось исследование излучений на больших расстояниях от Земли. Детальному изучению подвергся открытый советскими учеными так называемый внешний радиационный пояс Земли. Изучение состава частиц радиационных поясов с помощью различных сцинтилляционных и газоразрядных счетчиков, находившихся на спутниках и космических ракетах, позволило установить, что во внешнем поясе присутствуют электроны значительных энергий до миллиона электронвольт и даже выше. При торможении в оболочках космических кораблей они создают интенсивное пронизывающее рентгеновское излучение. При полете автоматической межпланетной станции в сторону Венеры была определена средняя энергия этого рентгеновского излучения на расстояниях от 30 до 40 тысяч километров от центра Земли, составляющая около 130 килоэлектронвольт. Эта величина мало изменялась с изменением расстояния, что позволяет судить о постоянном энергетическом спектре электронов в этой области.

Уже первые исследования показали нестабильность внешнего пояса радиации, перемещения максимума интенсивности, связанные с магнитными бурями, вызываемыми солнечными корпускулярными потоками. Последние измерения с автоматической межпланетной станции, запущенной в сторону Венеры, показали, что хотя ближе к Земле происходят изменения интенсивности, но наружная граница внешнего пояса при спокойном состоянии магнитного поля практически на протяжении двух лет оставалась постоянной как по интенсивности, так и по пространственному расположению. Исследования последних лет позволили также построить модель ионизованной газовой оболочки Земли на основе экспериментальных данных для периода, близкого к максимуму солнечной деятельности. Наши исследования показали, что на высотах меньше тысячи километров основную роль играют ионы атомарного кислорода, а начиная с высот, лежащих между одной и двумя тысячами километров, в ионосфере превалируют ионы водорода. Протяженность самой внешней области ионизованной газовой оболочки Земли, так называемой водородной «короны», весьма велика.

Обработка результатов измерений, проведенных на первых советских космических ракетах, показала, что на высотах примерно от 50 до 75 тысяч километров за пределами внешнего радиационного пояса обнаружены потоки электронов с энергиями, превышающими 200 электронвольт. Это позволило предположить существование третьего самого внешнего пояса заряженных частиц с большой интенсивностью потоков, но меньшей энергией. После пуска в марте 1960 года американской космической ракеты «Пионер V» были получены данные, которые подтвердили наши предположения о существовании третьего пояса заряженных частиц. Этот пояс, по-видимому, образуется в результате проникновения солнечных корпускулярных потоков в периферийные области магнитного поля Земли.

Были получены новые данные в отношении пространственного расположения радиационных поясов Земли, обнаружена область повышенной радиации в южной части Атлантического океана, что связано с соответствующей магнитной земной аномалией. В этом районе нижняя граница внутреннего радиационного пояса Земли опускается до 250 – 300 километров от поверхности Земли.

Полеты второго и третьего кораблей-спутников дали новые сведения, которые позволили составить карту распределения радиации по интенсивности ионов над поверхностью земного шара. (Докладчик демонстрирует эту карту перед слушателями).

Впервые токи, создаваемые положительными ионами, входящими в состав солнечного корпускулярного излучения, были зарегистрированы вне магнитного поля Земли на расстояниях порядка сотен тысяч километров от Земли, при помощи трехэлектродных ловушек заряженных частиц, установленных на советских космических ракетах. В частности, на автоматической межпланетной станции, запущенной по направлению к Венере, были установлены ловушки, ориентированные на Солнце, одна из которых предназначалась для регистрации солнечного корпускулярного излучения. 17 февраля, во время сеанса связи с автоматической межпланетной станцией, было зарегистрировано прохождение ее через значительный поток корпускул (с плотностью порядка 10 9 частиц на квадратный сантиметр в секунду). Это наблюдение совпало с наблюдением магнитной бури. Такие опыты открывают пути к установлению количественных соотношений между геомагнитными возмущениями и интенсивностью солнечных корпускулярных потоков. На втором и третьем кораблях-спутниках была изучена в количественном выражении радиационная опасность, вызываемая космическими излучениями за пределами земной атмосферы. Эти же спутники были использованы для исследования химического состава первичного космического излучения. Новая аппаратура, установленная на кораблях-спутниках, включала фотоэмульсионный прибор, предназначенный для экспонирования и проявления непосредственно на борту корабля стопки толстослойных эмульсий. Полученные результаты имеют большую научную ценность для выяснения биологического влияния космических излучений.

Технические проблемы полета

Далее докладчик остановился на ряде существенных проблем, обеспечивших организацию полета человека в космос. Прежде всего надо было решить вопрос о методах выведения на орбиту тяжелого корабля, для чего нужно было иметь мощную ракетную технику. Такая техника у нас создана. Однако недостаточно было сообщить кораблю скорость, превышающую первую космическую. Необходима была еще и высокая точность выведения корабля на заранее рассчитанную орбиту.

Следует иметь в виду, что требования к точности движения по орбите в дальнейшем будут повышаться. Это потребует проведения коррекции движения с помощью специальных двигательных установок. К проблеме коррекции траекторий примыкает проблема маневра направленного изменения траектории полета космического аппарата. Маневры могут осуществляться с помощью импульсов, сообщаемых реактивным двигателем на отдельных специально выбранных участках траекторий, либо с помощью тяги, действующей длительное время, для создания которой применены двигатели электрореактивного типа (ионные, плазменные).

В качестве примеров маневра можно указать переход на более высоко лежащую орбиту, переход на орбиту, входящую в плотные слои атмосферы для торможения и посадки в заданном районе. Маневр последнего типа применялся при посадке советских кораблей-спутников с собаками на борту и при посадке корабля-спутника «Восток».

Для осуществления маневра, выполнения ряда измерений и для других целей необходимо обеспечить стабилизацию корабля-спутника и его ориентацию в пространстве, сохраняемую в течение определенного промежутка времени или изменяемую по заданной программе.

Переходя к проблеме возвращения на Землю, докладчик остановился на следующих вопросах: торможение скорости, защита от нагрева при движении в плотных слоях атмосферы, обеспечение приземления в заданном районе.

Торможение космического аппарата, необходимое для гашения космической скорости, может быть осуществлено либо с помощью специальной мощной двигательной установки, либо посредством торможения аппарата в атмосфере. Первый из этих способов требует весьма больших запасов веса. Использование сопротивления атмосферы для торможения позволяет обойтись сравнительно небольшими дополнительными весами.

Комплекс проблем, связанных с разработкой защитных покрытий при торможении аппарата в атмосфере и организацией процесса входа с приемлемыми для организма человека перегрузками, представляет собой сложную научно-техническую задачу.

Бурное развитие космической медицины поставило на повестку дня вопрос о биологической телеметрии как об основном средстве врачебного контроля и научного медицинского исследования во время космического полета. Использование радиотелеметрии накладывает специфический отпечаток на методику и технику медико-биологических исследований, поскольку к аппаратуре, размещаемой на борту космических кораблей, предъявляется ряд специальных требований. Эта аппаратура должна иметь очень небольшой вес, малые габариты. Она должна быть рассчитана на минимальное энергопотребление. Кроме того, бортовая аппаратура должна устойчиво работать на активном участке и при спуске, когда действуют вибрации и перегрузки.

Датчики, предназначенные для преобразования физиологических параметров в электрические сигналы, должны быть миниатюрными, рассчитанными на длительную работу. Они не должны создавать неудобств космонавту.

Широкое применение радиотелеметрии в космической медицине заставляет исследователей обратить серьезное внимание на конструирование такой аппаратуры, а также на согласование объема необходимой для передачи информации с емкостью радиоканалов. Поскольку новые задачи, стоящие перед космической медициной, приведут к дальнейшему углублению исследований, к необходимости значительного увеличения количества регистрируемых параметров, потребуется внедрение систем, запоминающих информации, и методов кодирования.

В заключение докладчик остановился на вопросе о том, почему для первого космического путешествия был выбран именно вариант облета Земли по орбите. Этот вариант представлял собою решительный шаг к завоеванию космического пространства. Им обеспечивалось исследование вопроса о влиянии длительности полета на человека, решалась задача управляемого полета, задача управления спуском, вхождения в плотные слои атмосферы и благополучного возвращения на Землю. По сравнению с этим полет, осуществленный недавно в США, представляется малоценным. Он мог иметь значение как промежуточный вариант для проверки состояния человека при этапе набора скорости, при перегрузках во время спуска; но после полета Ю. Гагарина в такой проверке уже не было надобности. В этом варианте эксперимента безусловно преобладал элемент сенсации. Единственную ценность этого полета можно видеть в проверке действия разработанных систем, обеспечивающих вхождение в атмосферу и приземление, но, как мы видели, проверка подобных систем, разработанных у нас в Советском Союзе для более сложных условий, была надежно осуществлена еще ранее первого космического полета человека. Таким образом, ни в какое сравнение не могут быть поставлены достижения, полученные у нас 12 апреля 1961 г., с тем, что до настоящего времени оказалось достигнуто в США.

И как бы ни старались, говорит академик, враждебно настроенные по отношению к Советскому Союзу люди за рубежом своими измышлениями умалить успехи нашей науки и техники, весь мир оценивает эти успехи должным образом и видит, насколько вырвалась наша страна вперед по пути технического прогресса. Я лично был свидетелем того восторга и восхищения, которые были вызваны известием об историческом полете нашего первого космонавта среди широких масс итальянского народа.

Полет прошел исключительно успешно

Доклад о биологических проблемах космических полетов сделал академик Н. М. Сисакян. Он охарактеризовал основные этапы развития космической биологии и подвел некоторые итоги научных биологических исследований, связанных с космическими полетами.

Докладчик привел медико-биологические характеристики полета Ю. А. Гагарина. В кабине поддерживалось барометрическое давление в пределах 750 – 770 миллиметров ртутного столба, температура воздуха – 19 – 22 градуса Цельсия, относительная влажность – 62 – 71 процент.

В предстартовом периоде, примерно за 30 минут до старта космического корабля, частота сердечных сокращений составила 66 в минуту, частота дыхания – 24. За три минуты до старта некоторое эмоциональное напряжение проявилось в увеличении частоты пульса до 109 ударов в минуту, дыхание продолжало оставаться ровным и спокойным.

В момент старта корабля и постепенного набора скорости частота сердцебиения возросла до 140 – 158 в минуту, частота дыхания составляла 20 – 26. Изменения физиологических показателей на активном участке полета, по данным телеметрической записи электрокардиограмм и пнеймограмм, были в допустимых пределах. К концу активного участка частота сердечных сокращений составила уже 109, а дыхания – 18 в минуту. Иными словами, эти показатели достигли значений, характерных для ближайшего к старту момента.

При переходе к невесомости и полете в этом состоянии показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем последовательно приближались к исходным значениям. Так, уже на десятой минуте невесомости частота пульса достигла 97 ударов в минуту, дыхания – 22. Работоспособность не нарушилась, движения сохранили координацию и необходимую точность.

На участке спуска, при торможении аппарата, когда вновь возникали перегрузки, были отмечены кратковременные, быстро преходящие периоды учащения дыхания. Однако уже при подходе к Земле дыхание стало ровным, спокойным, с частотой около 16 в минуту.

Через три часа после приземления частота сердечных сокращений составляла 68, дыхание – 20 в минуту, т. е. величины, характерные для спокойного, нормального состояния Ю. А. Гагарина.

Все это свидетельствует о том, что полет прошел исключительно успешно, самочувствие и общее состояние космонавта на всех участках полета было удовлетворительным. Системы жизнеобеспечения работали нормально.

В заключение докладчик остановился на важнейших очередных проблемах космической биологии.

Изучение космоса началось еще с самых древних времен, когда человек только учился считать по звездам, выделяя созвездия. И только всего четыреста лет назад, после изобретения телескопа, астрономия начала стремительно развиваться принося в науку все новые открытия.

XVII век стал переходным веком для астрономии, тогда начали применять научный метод в исследовании космоса, благодаря которому был открыт Млечный путь, другие звездные скопления и туманности. А с созданием спектроскопа, который способен разложить через призму свет, излучаемый небесным объектом, ученые научились измерять данные небесных тел, такие, как температура, химический состав, масса и другие измерения.

Начиная с конца XIX века астрономия вступила в фазу многочисленных открытий и достижений, главным прорывом науки в XX веке стало запуск первого спутника в космос, первый полет человека в космос, выход в открытое космическое пространство, высадка на луне и космические миссии к планетам Солнечной системы. Изобретения сверхмощных квантовых компьютеров в XIX веке также обещают многие новые изучения, как уже известных планет и звезд, так и открытия новых далеких уголков вселенной.

Как без труда сделать домашний йогурт в йогуртнице

Кексы рецепты самый. Рецепт теста для кексов

Язык ребенка примерз к железу - что делать?

Что значит Снег во сне в Семейном соннике?

Дыня: к чему снится сон. К чему снится Дыня