Примечание:

- (Альфа Большого Пса ; α CMa,Сириус ). Самая яркая звезда в созвездии Большого Пса и самая яркая звезда в небе. Это визуально-двойная звезда с периодом обращения 50 лет, основной компонент которой (A) является A-звездой, а второй компонент (B, Щенок) - белым карликом 8-й звездной величины. Сириус B оптически был впервые обнаружен в 1862г, а его тип был определен по спектру в 1925г. Сириус удален от нас на расстояние 8,7 световых лет и по близости к Солнечной системе занимает седьмое место. Название унаследовано от древних греков и означает "опаляющий", что подчеркивает блеск звезды. В связи с именем созвездия, к которому принадлежит Сириус, его называют также "Собачьей звездой". Третья звезда, коричневый карлик, ближе к (А), чем компонент (В), открыта французскими астрономами в 1995г.

- (Альфа Волопаса , α Boo, Арктур ). Самая яркая звезда в созвездии Волопаса, оранжевый гигант, K-звезда, четвертая по яркости звезда в небе. Двойная, переменная. Название имеет греческое происхождение и означает “сторож медведя”. Арктур был первой звездой, которую удалось увидеть днём с помощью телескопа французскому астроному и астрологу Морен в 1635 году.

- (Альфа Лиры ; α Lyr, Вега ). Самая яркая звезда в созвездии Лиры и пятая по яркости звезда в небе. Это A-звезда. В 2005 году космическим телескопом «Спитцер» были получены изображения Веги, а также окружающей звезду пыли в инфракрасном спектре. Вокруг звезды формируется планетная система.

- (Альфа Возничего ; α Aur, Капелла ). Самая яркая звезда в созвездии Возничего, спектрально-двойная звезда, в которой основной компонент - гигантская G-звезда. Ее имя латинского происхождения и означает “маленькая козочка”.

- (Бета Ориона ; β Ori, Ригель ). Самая яркая звезда в созвездии Ориона. Для ее обозначения использована греческая буква Бета, хотя она чуть ярче Бетельгейзе, обозначенной как Альфа Ориона. Ригель - сверхгигант, B-звезда с компаньоном 7-й звездной величины. Название, имеющее арабское происхождение, означает "нога гиганта".

- (Альфа Малого Пса ; α CMi, Процион ). Самая яркая звезда в созвездии Малого Пса. Процион занимает по яркости пятое место среди всех звезд. В 1896 г. Дж. M. Шеберль обнаружил, что Процион представляет собой двойную систему. Главный компаньон - нормальная F-звезда, а слабый компаньон - белый карлик 11-й звездной величины. Период обращения системы составляет 41 год. Название Процион имеет греческое происхождение и означает "перед собакой" (напоминание о том, что звезда восходит перед "Собачьей звездой", т.е. Сириусом).

- (Альфа Орла ; α Aql, Альтаир ). Самая яркая звезда в созвездии Орла. Арабское слово "альтаир" означает "летящий орел". Альтаир - А-звезда. Это одна из ближайших среди наиболее ярких звезд (находящаяся на расстоянии 17 световых лет).

- (Альфа Ориона ; α Ori, Бетельгейзе ). Красный сверхгигант, M-звезда, одна из самых больших известных звезд. Посредством точечной интерферометрии и другими интерференционными методами удалось измерить ее диаметр, который оказался равным примерно 1000 диаметров Солнца. Было обнаружено и присутствие больших ярких “звездных пятен”. Наблюдения в ультрафиолете, проведенные с помощью Космического телескопа Хаббла, показали, что Бетельгейзе окружена обширной хромосферой, масса которой составляет приблизительно двадцать солнечных. Переменная. Яркость нерегулярно изменяется между величинами 0,4 и 0,9 с периодом около пяти лет. Примечателен тот факт, что за время наблюдения с 1993 по 2009 год диаметр звезды уменьшился на 15 %, с 5.5 астрономических единиц до приблизительно 4.7, и астрономы пока не могут объяснить с чем это связано. При этом яркость звезды не изменилась сколько-нибудь заметно за это время.

- (Альфа Тельца ; α Tau, Альдебаран ). Самая яркая звезда в созвездии Тельца. Арабское название означает “следующий” (т.е. идущий вслед за Плеядами). Альдебаран - гигантская K-звезда. Переменная. Хотя в небе звезда выглядит частью скопления Гиад, фактически она не является его членом, находясь вдвое ближе к Земле. В 1997 сообщалось о возможном существовании у него спутника - крупной планеты (или небольшого коричневого карлика), с массой равной 11 массам Юпитера на расстоянии 1,35 а.е. Беспилотный космический аппарат Пионер-10 направляется в сторону Альдебарана. Если с ним ничего не случится по пути, он достигнет области звезды примерно через 2 миллиона лет.

- (Альфа Скорпиона ; α Sco, Антарес ). Самая яркая звезда в созвездии Скорпиона. Красный сверхгигант, M-звезда, переменная, двойная Название имеет греческое происхождение и означает “конкурент Марса”, что напоминает о замечательном цвете этой звезды. Антарес- полуправильная переменная звезда, яркость которой изменяется между звездными величинами 0,9 и 1,1 с пятилетним периодом. Имеет голубую звезду- компаньона 6-й звездной величины, удаленную всего на 3 дуговых секунды. Антарес В был открыт во время одного из таких покрытий 13 апреля 1819 года. Период обращения спутника — 878 лет.

- (Альфа Девы ; α Vir, Спика ). Самая яркая звезда в созвездии Девы. Это затменная двойная, переменная, яркость которой изменяется примерно на 0,1 звездной величины с периодом 4,014 суток. Основной компонент - бело-голубая B-звезда с массой около одиннадцати масс Солнца. Название означает "кукурузный початок".

- (Бета Близнецов ; β Gem, Поллукс ). Самая яркая звезда в созвездии Близнецов, хотя ее обозначение - Бета, а не Альфа. Кажется маловероятным, что Поллукс со времен Байера (1572-1625) стал ярче. Поллукс - оранжевый гигант, K-звезда. В классической мифологии близнецы Кастор и Поллукс были сыновьями Леды. В 2006г у звезды обнаружена экзопланета.

- (Альфа Южной Рыбы

; α PsA,

- (Эпсилон Большого Пса ; ε CMa, Адара ). Вторая по яркости (после Сириуса) звезда в созвездии Большого Пса, гигантская B-звезда. Имеет звезду-компаньон 7,5 m . Арабское название звезды означает “девственница”. Примерно 4,7 миллиона лет назад расстояние от ε Большого Пса до Земли составляло 34 световых года, и звезда была ярчайшей на небе, её блеск был равен −4,0 m

- (Альфа Близнецов ; α Gem, Кастор ). Вторая по яркости в созвездии Близнецов после Поллукса. Ее звездная величина при наблюдении невооруженным глазом оценивается как 1,6, но это - объединенная яркость множественной системы, состоящей по крайней мере из шести компонентов. Имеются две А-звезды с звездными величинами 2,0 и 2,9, образующие близкую визуальную пару, каждая из которых спектрально-двойная, и более отдаленная красная звезда 9-й звездной величины, которая является затменной двойной.

- (Гамма Ориона ; γ Ori, Беллатрикс ). Гигант, B-звезда, переменная, двойная. Название имеет латинское происхождение и означает “женщина-воительница”. Одна из 57 навигационных звёзд древности

- (Бета Тельца ; β Tau, Нат ). Вторая по яркости в созвездии Тельца, лежащая на острие одного из рогов быка. Название происходит от арабского выражения "бодающий рогами". Эта звезда на старинных картах изображала правую ногу человеческой фигуры в созвездии Возничего и имела другое обозначение, Гамма Возничего. Эльнат - B-звезда.

- (Эпсилон Ориона ; ε Ori, Альнилам ). Одна из трех ярких звезд, образующих пояс Ориона. Арабское название переводится как "нитка жемчуга". Альнилам - сверхгигант, В-звезда, переменная

- (Дзета Ориона ; ζ Ori, Альнитак ). Одна из трех ярких звезд, образующих пояс Ориона. Арабское название переводится как "пояс". Альнитак - сверхгигант, О-звезда, тройная звезда.

- (Эпсилон Большой Медведицы ; ε UMa, Алиот ). Самая яркая звезда в созвездии Большой Медведицы. Греческие буква в данном случае закреплены за звездами в порядке их положения, а не яркости. Алиот - А-звезда, возможно имеет планету в 15 раз массивнее Юпитера.

- (Альфа Большой Медведицы ; α UMa, Дубхе ). Одна из двух звезд (вторая - Мерак) Большого Ковша в Большой Медведице, называемых Указателями. Гигант, K-звезда, переменная. Компаньон 5-й звездной величины вращается вокруг нее с периодом в 44 года. Дубхе, буквально "медведь", является сокращенной версией арабского названия, означающего "спина большего медведя".

- (Альфа Персея ;α Per, Мирфак ). Самая яркая звезда в созвездии Персея. Желтый сверхгигант, F- звезда, переменная. Название, арабского происхождения, означает "локоть".

- (Эта Большой Медведицы ; η UMa, Бенетнаш ). Звезда расположенная в конце “хвоста”. B-звезда, переменная. Арабское название означает “руководитель плакальщиков” (для арабов созвездие виделось как катафалк, а не медведь).

- (Бета Большого Пса ; β CMa, Мирзам ). Вторая по яркости в созвездии Большого Пса. Гигантская B- звезда, переменная, представляет собой прототип класса слабо переменных звезд типа Беты Большого Пса. Ее яркость изменяется каждые шесть часов на несколько сотых долей звездной величины. Такой низкий уровень переменности невооруженным глазом не обнаруживается.

- (Альфа Гидры ; α Hya, Альфард ). Самая яркая звезда в созвездии Гидры. Имя арабского происхождения означает “уединившаяся змея”. Альфард - K-звезда, переменная, тройная.

- (Альфа Малой Медведицы ; α UMi, Полярная ). Самая яркая звезда в созвездии Малой Медведицы, находящаяся вблизи северного небесного полюса (на расстоянии меньше одного градуса). Полярная является ближайшей к Земле пульсирующей переменной звездой типа дельта Цефея с периодом 3,97 дней. Но Полярная — очень нестандартная цефеида: её пульсации затухают за время порядка десятков лет: в 1900 изменение яркости составляло ±8 %, а в 2005 — приблизительно 2 %. Кроме того, за это время звезда стала в среднем на 15 % ярче.

Назад

Вперёд

Назад

Вперёд

Внимание! Предварительный просмотр слайдов используется исключительно в ознакомительных целях и может не давать представления о всех возможностях презентации. Если вас заинтересовала данная работа, пожалуйста, загрузите полную версию.

Цель урока: познакомить учащихся со звездными координатами, привить навыки определения этих координат на макете небесной сферы.

Оборудование : видеопроектор, макет небесной сферы

Ход урока

Учитель: С незапамятных времен люди выделяли на звездном небе отдельные группы ярких звезд, объединяли их в созвездия, присваивая им названия, в которых отражали быт и особенности своего мышления. Так поступали древнекитайские, вавилонские, египетские астрономы. Многие названия созвездий, используемые нами сегодня, пришли из Древней Греции, где они складывались на протяжении столетий.

Таблица 1 Хроника названий

На конгрессе Международного астрономического союза в 1922 году количество созвездий было уменьшено до 88. Тогда же были установлены существующие нынче границы между ними.

Следует особо выделить. Что соседство звезд в созвездиях кажущееся, так их видит наблюдатель с Земли. На самом деле звезды отстают друг от друга на большие расстояния, а для нас их видимость как бы проецируется на небесную сферу – воображаемый прозрачный шар, в центре которого находится Земля (наблюдатель), на поверхность которой проецируются все светила так, как их видит наблюдатель в определенный момент времени из определенной точки пространства. Презентация.Cлайд 1

Причем звезды в созвездиях различные, они отличаются видимыми размерами и светом. Наиболее яркие в созвездиях звезды обозначают буквами греческого алфавита по убыванию (a, b, g, d, e и т.д.) блеска.

Такую традицию ввел Алессандро Пикколомини (1508 – 1578 гг/), а закрепил Иоганн Байер (1572–1625).

Потом Джон Флемстид (1646–1719) в пределах каждого созвездия обозначил звезды порядковым номером (например, звезда 61 Лебедя). Звезды с переменным блеском обозначают латинскими буквами: R, S, Z, RR, RZ,AA.

Теперь мы рассмотрим, как определяется расположение светил на небе.

Представим себе небо в виде гигантского глобуса произвольного радиуса, в центре которого находится наблюдатель.

Однако, тот факт, что одни светила расположены ближе к нам, а другие дальше на глаз не улавливается. Поэтому предположим, что все звезды находятся на одинаковом расстоянии о наблюдателя – на поверхности небесной сферы . Презентация.Cлайд 1

Так как звезды в течение суток изменяют свое положение, можно сделать вывод о суточном вращении небесной сферы (это объясняется вращением Земли вокруг своей оси). Небесная сфера вращается вокруг некоторой оси PP` с востока на запад. Ось видимого вращения сферы – это ось мира. Она совпадает с земной осью или параллельна ей. Ось мира пересекает небесную сферу в точках P – северный полюс мира и P`- южный полюс мира . Вблизи северного полюса мира расположена Полярная звезда (a Малой Медведицы). С помощью отвеса определим вертикаль и изобразим ее на чертеже. Презентация.Cлайд 1

Это прямая ZZ` называется отвесной линией . Z – зенит , Z`- надир . Через точку О – пересечения отвесной линии и оси мира – проведем прямую перпендикулярную ZZ`. Это NS – полуденная линия (N-север , S – юг) . В направлении вдоль этой линии отбрасывают тень предметы, освещаемые Солнцем в полдень.

По полуденной линии пересекаются две взаимно перпендикулярные плоскости. Плоскость перпендикулярная отвесной линии, которая пересекает небесную сферу по большому кругу – это истинный горизонт . Презентация.Cлайд 1

Плоскость, перпендикулярная истинному горизонту, проходящая через точки Z и Z`, называется небесный меридиан .

Мы нарисовали все необходимые плоскости, теперь введем другое понятие. Расположим на поверхности небесной сферы произвольно звезду М, проведем через точки Z и Z` и М большой полукруг. Это – круг высоты или вертикал.

Мгновенное положение светила относительно горизонта и небесного меридиана определяется двумя координатами: высотой (h) и азимутом (A). Эти координаты называют горизонтальными .

Высота светила – это угловое расстояние от горизонта, измеряется в градусах, минутах, секундах дуги в пределах от 0° до 90°. Еще высоту заменяют равноценной ей координатой – z – зенитным расстоянием .

Вторая координата в горизонтальной системе А – угловое расстояние вертикала светила от точки юга. Определяется в градусах минутах и секундах от 0° до 360°.

Обратите внимание, как изменяются горизонтальные координаты. Светило М в течение суток описывает на небесной сфере суточную параллель – это круг небесной сферы, плоскость которой перпендикулярна оси мира .

<Отработка навыка определения горизонтальных координат на небесной сфере. Самостоятельная работа учащихся>

При движении звезды по суточной параллели самая наивысшая точка подъема называется верхняя кульминация. Двигаясь под горизонтом светило, окажется в точке, которая будет являться точкой нижней кульминации. Презентация.Cлайд 1

Если рассмотреть путь выбранной нами звезды, то можно заметить, что она является восходящее – заходящей, но существуют незаходящие и не восходящие светила. (Здесь - относительно истинного горизонта.)

Рассмотрим изменение вида звездного неба в течение года. Эти изменения не так заметны для большинства звезд, но они происходят. Существует звезда, у которой положение довольно сильно изменяются, это Солнце.

Если провести плоскость через центр небесной сферы и перпендикуляр оси мира PP`, то эта плоскость пересечет небесную сферу по большому кругу. Этот круг называется небесный экватор. Презентация.Cлайд 2

Этот небесный экватор пересекается с истинным горизонтом в двух точках: востока (Е) и запада (W). Все суточные параллели расположены параллельно экватору.

Теперь проведем круг через полюсы мира и наблюдаемое светило. Получился круг – круг склонения. Угловое расстояние светила от плоскости небесного экватора, измеренное вдоль круга склонения, называется склонением светила (d). Склонение выражается в градусах, минутах и секундах. Так как небесный экватор делит небесную сферу на два полушария (северное и южное), то склонение звезд северного полушария могут изменяться от 0° до 90°, а южного полушария – от 0° до -90°.

Склонение светила – это одна из так называемых экваториальных координат .

Вторая координата в этой системе – прямое восхождение (a). Она аналогична географической долготе. Отсчет прямого восхождения ведут от точки весеннего равноденствия (g). В точке весеннего равноденствия бывает Солнце 21 марта. Прямое восхождение отсчитывается вдоль небесного экватора в сторону противоположную суточному вращению небесной сферы. Презентация.Cлайд 2 . Прямое восхождение выражается в часах, минутах и секундах времени (от 0 до 24 ч) или в градусах, минутах и секундах дуги (от 0° до 360°). Так как при движении небесной сферы положение звезд относительно экватора не изменяется, то экваториальные координаты используются для создания карт, атласов и каталогов.

Еще издревле было замечено, что Солнце движется среди звезд и описывает полный круг за один год. Этот круг древние греки назвали эклиптикой , что сохранилось в астрономии до сих пор. Эклиптика наклонена к плоскости небесного экватора под углом 23°27`и пересекается с небесным экватором в двух точках: весеннего равноденствия (g) и осеннего равноденствия (W). Всю эклиптику Солнце проходит за год, в сутки оно проходит 1°.

Созвездия, через которые проходит эклиптика, называют зодиакальными . Каждый месяц Солнце переходит из одного созвездия в другое. Увидеть созвездие, в котором в полдень находится Солнце, фактически невозможно, так как оно затмевает свет звезд. Поэтому на практике в полночь мы наблюдаем зодиакальное созвездие, которое выше всех находится над горизонтом, и по нему определяем то созвездие, где в полдень находится Солнце (рис № 14 учебника Астрономия 11).

Не следует забывать, что годичное движение Солнца по эклиптике – есть отражение действительного движения Земли вокруг Солнца.

Рассмотрим на модели небесной сферы положение Солнца и определим его координаты относительно небесного экватора (повторение).

<Отработка навыка определения экваториальных координат на небесной сфере. Самостоятельная работа учащихся>

Домашнее задание.

- Знать содержание параграфа 116 учебника Физика-11

- Знать содержание параграфов 3, 4 учебника Астрономия -11

- Подготовить материал по теме “Зодиакальные созвездия”

Литература.

- Е.П.Левитан Астрономия 11 класс – Просвещение, 2004 г.

- Г.Я.Мякишев и др. Физика 11 класс – Просвещение, 2010 г.

- Энциклопедия для детей Астрономия – РОСМЭН, 2000 г

Астрономия - это целый мир, полный прекрасных образов. Эта удивительная наука помогает найти ответы на важнейшие вопросы нашего бытия: узнать об устройстве Вселенной и ее прошлом, о Солнечной системе, о том, каким образом вращается Земля, и о многом другом. Между астрономией и математикой существует особая связь, ведь астрономические прогнозы являются результатом строгих расчетов. По сути, многие задачи астрономии стало возможным решить благодаря развитию новых разделов математики.

Из этой книги читатель узнает о том, каким образом измеряется положение небесных тел и расстояние между ними, а также об астрономических явлениях, во время которых космические объекты занимают особое положение в пространстве.

Если колодец, как и все нормальные колодцы, был направлен к центру Земли, его широта и долгота не изменялись. Углы, определяющие положение Алисы в пространстве, оставались неизменными, менялось лишь ее расстояние до центра Земли. Поэтому Алиса могла не беспокоиться.

Вариант первый: высота и азимут

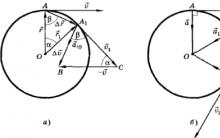

Наиболее понятный способ определения координат на небесной сфере заключается в том, чтобы указать угол, определяющий высоту звезды над горизонтом, и угол между прямой «север - юг» и проекцией звезды на линию горизонта - азимут (см. следующий рисунок).

КАК ИЗМЕРИТЬ УГЛЫ ВРУЧНУЮ

Для измерения высоты и азимута звезды используется устройство под названием теодолит.

Однако существует очень простой, хотя и не слишком точный, способ измерения углов вручную. Если мы вытянем руку перед собой, то ладонь будет указывать интервал в 20°, кулак - 10°, большой палец - 2°, мизинец -1°. Этот способ могут использовать и взрослые, и дети, так как размеры ладони человека увеличиваются пропорционально длине его руки.

Вариант второй, более удобный: склонение и часовой угол

Определить положение звезды с помощью азимута и высоты несложно, однако этот метод обладает серьезным недостатком: координаты привязаны к точке, в которой находится наблюдатель, поэтому одна и та же звезда при наблюдении из Парижа и Лиссабона будет иметь разные координаты, так как линии горизонта в этих городах будут располагаться по-разному. Следовательно, эти данные астрономы не смогут использовать для обмена информацией о проведенных наблюдениях. Поэтому существует и другой способ определить положение звезд. В нем используются координаты, напоминающие широту и долготу земной поверхности, которые могут применять астрономы в любой точке земного шара. В этом интуитивно понятном методе учитывается положение оси вращения Земли и считается, что небесная сфера вращается вокруг нас (по этой причине ось вращения Земли в Античности называлась осью мира). В действительности, конечно, все обстоит наоборот: хотя нам кажется, что вращается небо, на самом деле это Земля вращается с запада на восток.

Рассмотрим плоскость, рассекающую небесную сферу перпендикулярно оси вращения, проходящей через центр Земли и небесной сферы. Эта плоскость пересечет земную поверхность вдоль большого круга - земного экватора, а также небесную сферу - вдоль ее большого круга, который называется небесным экватором. Второй аналогией с земными параллелями и меридианами будет небесный меридиан, проходящий через два полюса и расположенный в плоскости, перпендикулярной экватору. Так как все небесные меридианы, подобно земным, равны, нулевой меридиан можно выбрать произвольно. Выберем в качестве нулевого небесный меридиан, проходящий через точку, в которой находится Солнце в день весеннего равноденствия. Положение любой звезды и небесного тела определяется двумя углами: склонением и прямым восхождением, как показано на следующем рисунке. Склонение - это угол между экватором и звездой, отсчитываемый вдоль меридиана места (от 0 до 90° или от 0 до -90°). Прямое восхождение - это угол между точкой весеннего равноденствия и меридианом звезды, отсчитываемый вдоль небесного экватора. Иногда вместо прямого восхождения используется часовой угол, или угол, определяющий положение небесного тела относительно небесного меридиана точки, в которой находится наблюдатель.

Преимущество второй экваториальной системы координат (склонения и прямого восхождения) очевидно: эти координаты будут неизменными вне зависимости от положения наблюдателя. Кроме того, в них учитывается вращение Земли, что позволяет скорректировать вносимые им искажения. Как мы уже говорили, видимое вращение небесной сферы вызвано вращением Земли. Похожий эффект возникает, когда мы сидим в поезде и видим, как рядом с нами движется другой поезд: если не смотреть на перрон, то нельзя определить, какой из поездов на самом деле тронулся с места. Нужна точка отсчета. Но если вместо двух поездов рассматривать Землю и небесную сферу, найти дополнительную точку отсчета будет не так-то просто.

В 1851 году француз Жан Бернар Леон Фуко (1819–1868) провел эксперимент, демонстрирующий движение нашей планеты относительно небесной сферы.

Он подвесил груз весом 28 килограммов на проволоке длиной 67 метров под куполом парижского Пантеона. Колебания маятника Фуко продолжались 6 часов, период колебаний составил 16,5 секунды, отклонение маятника - 11° в час. Иными словами, с течением времени плоскость колебаний маятника смещалась относительно здания. Известно, что маятники всегда движутся в одной плоскости (чтобы убедиться в этом, достаточно подвесить на веревке связку ключей и проследить за ее колебаниями). Таким образом, наблюдаемое отклонение могло быть вызвано только одной причиной: само здание, а следовательно, и вся Земля, вращались вокруг плоскости колебаний маятника. Этот опыт стал первым объективным доказательством вращения Земли, и маятники Фуко были установлены во многих городах.

Земля, которая кажется неподвижной, вращается не только вокруг своей оси, совершая полный оборот за 24 часа (что эквивалентно скорости примерно в 1600 км/ч, то есть 0,5 км/с, если мы находимся на экваторе), но и вокруг Солнца, совершая полный оборот за 365,2522 дня (со средней скоростью примерно 30 км/с, то есть 108000 км/ч). Более того, Солнце вращается относительно центра нашей галактики, совершая полный оборот за 200 млн лет и двигаясь со скоростью 250 км/с (900000 км/ч). Но и это еще не все: наша галактика удаляется от остальных. Таким образом, движение Земли больше похоже на головокружительную карусель в парке аттракционов: мы вращаемся вокруг себя, движемся в пространстве и описываем спираль с головокружительной скоростью. При этом нам кажется, что мы стоим на месте!

Хотя в астрономии используются и другие координаты, описанные нами системы наиболее популярны. Осталось ответить на последний вопрос: как перевести координаты из одной системы в другую? Заинтересованный читатель найдет описание всех необходимых преобразований в приложении.

МОДЕЛЬ ЭКСПЕРИМЕНТА ФУКО

Предлагаем читателю провести простой эксперимент. Возьмем круглую коробку и приклеим на нее лист плотного картона или фанеры, на котором закрепим небольшую раму в форме футбольных ворот, как показано на рисунке. Поместим в угол листа куклу, которая будет играть роль наблюдателя. Привяжем к горизонтальной планке рамы нить, на которой закрепим грузило.

Отведем получившийся маятник в сторону и отпустим. Маятник будет колебаться параллельно одной из стен комнаты, в которой мы находимся. Если мы начнем плавно вращать лист фанеры вместе с круглой коробкой, то увидим, что рама и кукла начнут смещаться относительно стены комнаты, но плоскость колебаний маятника будет по-прежнему параллельна стене.

Если мы представим себя в роли куклы, то увидим, что маятник движется относительно пола, но при этом мы не сможем ощутить движение коробки и рамы, на которой он закреплен. Аналогично, когда мы наблюдаем за маятником в музее, то нам кажется, что плоскость его колебаний смещается, однако на самом деле смещаемся мы сами вместе со зданием музея и всей Землей.

| <<< Назад

|

Вперед >>>

|

Чтобы сделать звездную карту, изображающую созвездия на плоскости, надо знать координаты звезд. Координаты звезд относительно горизонта, например высота, хотя и наглядны, но непригодны для составления карт, так как все время меняются. Надо использовать такую систему координат, которая вращалась бы вместе со звездным небом. Она называется экваториальной системой. В ней одной координатой является угловое расстояние светила от небесного экватора, называемое склонением (рис. 19). Оно меняется в пределах ±90° и считается положительным к северу от экватора и отрицательным - к югу. Склонение аналогично географической широте.

Вторая координата аналогична географической долготе и называется прямым восхождением а.

Рис. 18. Суточные пути Солнца над горизонтом в разные времена года при наблюдениях: а - в средних географических широтах; б - на экваторе Земли.

Рис. 19. Экваториальные координаты.

Рис. 20. Высота светила в верхней кульминации.

Прямое восхождение светила М измеряется углом между плоскостями большого круга, проведенного через полюсы мира и данное светило и большого круга, проходящего через полюсы мира и точку весеннего равноденствия (рис. 19). Этот угол отсчитывают от точки весеннего равноденствия Т против хода часовой стрелки, если смотреть с северного полюса. Он изменяется от 0 до 360° и называется прямым восхождением потому, что звезды, расположенные на небесном экваторе, восходят в порядке возрастания их прямого восхождения. В этом же порядке они кульминируют друг за другом. Поэтому а выражают обычно не в угловой мере, а во временной, и исходят из того, что небо за поворачивается на 15°, а за 4 мин - на 1°. Поэтому прямое восхождение 90° иначе будет 6 ч, а 7 ч 18 мин . В единицах времени по краям звездной карты надписывают прямые восхождения.

Существуют также и звездные глобусы, где звезды изображены на сферической поверхности глобуса.

На одной карте можно изобразить без искажений только часть звездного неба Начинающим пользоваться такой картой трудно, потому что они не знают, какие созвездия видны в данное время и как они расположены относительно горизонта. Удобнее подвижная карта звездного неба. Идея ее устройства проста. На карту наложен круг с вырезом, изображающим линию горизонта. Вырез горизонта эксцентричен, и при вращении накладного круга в вырезе будут видны созвездия, находящиеся над горизонтом в разное время. Как пользоваться такой картой, сказано в приложении VII.

(см. скан)

2. Высота светил в кульминации.

Найдем зависимость между высотой светила М в верхней кульминации, его склонением 6 и широтой местности

На рисунке 20 изображены отвесная линия ось мира и проекции небесного экватора и линии горизонта (полуденная линия) на плоскость небесного меридиана Угол между полуденной линией и осью мира равен, как мы знаем, широте местности Очевидно, наклон плоскости небесного экватора к горизонту, измеряемый углом равен 90° - (рис. 20). Звезда М со склонением 6, кульминирующая к югу от зенита, имеет в верхней кульминации высоту

Из этой формулы видно, что географическую широту можно определить, измеряя высоту любой звезды с известным склонением 6 в верхней кульминации. При этом следует учитывать, что если звезда в момент кульминации находится к югу от экватора, то ее склонение отрицательно.

(см. скан)

3. Точное время.

Для измерения коротких промежутков времени в астрономии основной единицей является средняя длительность солнечных суток, т. е. средний промежуток времени между двумя верхними (или нижними) кульминациями центра Солнца. Среднее значение приходится использовать, потому что в течение года длительность солнечных суток слегка колеблется. Это связано с тем, что Земля обращается вокруг Солнца не по кругу, а по эллипсу и скорость ее движения при этом немного меняется. Это и вызывает небольшие неравномерности в видимом движении Солнца по эклиптике в течение года.

Момент верхней кульминации центра Солнца, как мы уже говорили, называется истинным полднем. Но для проверки часов, для определения точного времени нет надобности отмечать по ним именно момент кульминации Солнца. Удобнее и точнее отмечать моменты кульминации звезд, так как разность моментов кульминации любой звезды и Солнца точно известна для любого времени. Поэтому для определения точного времени с помощью специальных оптических приборов отмечают моменты кульминаций звезд и проверяют по ним правильность хода часов, «хранящих» время. Определяемое таким образом время было бы абсолютно точным, если бы наблюдаемое вращение небосвода происходило со строго постоянной угловой скоростью. Однако оказалось, что скорость вращения Земли вокруг оси, а следовательно и видимое вращение небесной

сферы, испытывает со временем очень небольшие изменения. Поэтому для «хранения» точного времени сейчас используются специальные атомные часы, ход которых контролируется колебательными процессами в атомах, происходящими на неизменной частоте. Часы отдельных обсерваторий сверяются по сигналам атомного времени. Сравнение времени, определяемого по атомным часам и по видимому движению звезд, позволяет исследовать неравномерности вращения Земли.

Определение точного времени, его хранение и передача по радио всему населению составляют задачу службы точного времени, которая существует во многих странах.

Сигналы точного времени по радио принимают штурманы морского и воздушного флота, многие научные и производственные организации, нуждающиеся в знании точного времени. Знать точное время нужно, в частности, и для определения географических долгот разных пунктов земной поверхности.

4. Счет времени. Определение географической долготы. Календарь.

Из курса физической географии СССР вам известны понятия местного, поясного и декретного счета времени, а также что разность географических долгот двух пунктов определяют по разности местного времени этих пунктов. Эта задача решается астрономическими методами, использующими наблюдения звезд. На основании определения точных координат отдельных пунктов производится картографирование земной поверхности.

Для счета больших промежутков времени люди с древних пор использовали продолжительность либо лунного месяца, либо солнечного года, т. е. продолжительность оборота Солнца по эклиптике. Год определяет периодичность сезонных изменений. Солнечный год длится 365 солнечных суток 5 часов 48 минут 46 секунд. Он практически несоизмерим с сутками и с длиной лунного месяца - периодом смены лунных фаз (около 29,5 сут). Это и составляет трудность создания простого и удобного календаря. За многовековую историю человечества создавалось и использовалось много различных систем календарей. Но все их можно разделить на три типа: солнечные, лунные и лунно-солнечные. Южные скотоводческие народы пользовались обычно лунными месяцами. Год, состоящий из 12 лунных месяцев, содержал 355 солнечных суток. Для согласования счета времени по Луне и по Солнцу приходилось устанавливать в году то 12, то 13 месяцев и вставлять в год добавочные дни. Проще и удобнее был солнечный календарь, применявшийся еще в Древнем Египте. В настоящее время в большинстве стран мира принят тоже солнечный календарь, но более совершенноро устройства, называемый григорианским, о котором говорится дальше.

При составлении календаря необходимо учитывать, что продолжительность календарного года должна быть как можно ближе к продолжительности оборота Солнца по эклиптике и что календарный год должен содержать целое число солнечных суток, так как неудобно начинать год в разное время суток.

Этим условиям удовлетворял календарь, разработанный

александрийским астрономом Созигеном и введенный в 46 г. до н. э. в Риме Юлием Цезарем. Впоследствии, как вам известно из курса физической географии, он получил название юлианского или старого стиля. В этом календаре годы считаются трижды подряд по 365 сут и называются простыми, следующий за ними год - в 366 сут. Он называется високосным. Високосными годами в юлианском календаре являются те годы, номера которых без остатка делятся на 4.

Средняя продолжительность года по этому календарю составляет 365 сут 6 ч, т. е. она примерно на 11 мин длиннее истинной. В силу этого старый стиль отставал от действительного течения времени примерно на 3 сут за каждые 400 лет.

В григорианском календаре (новом стиле), введенном в СССР в 1918 г. и еще ранее принятом в большинстве стран, годы, оканчивающиеся на два нуля, за исключением 1600, 2000, 2400 и т. п. (т. е. тех, у которых число сотен делится на 4 без остатка), не считаются високосными. Этим и исправляют ошибку в 3 сут, накапливающуюся за 400 лет. Таким образом, средняя продолжительность года в новом стиле оказывается очень близкой к периоду обращения Земли вокруг Солнца.

К XX в. разница между новым стилем и старым (юлианским) достигла 13 сут. Поскольку в нашей стране новый стиль был введен только в 1918 г., то Октябрьская революция, совершенная в 1917 г. 25 октября (по старому стилю), отмечается 7 ноября (по новому стилю).

Разница между старым и новым стилями в 13 сут сохранится и в XXI в., а в XXII в. возрастет до 14 сут.

Новый стиль, конечно, не является совершенно точным, но ошибка в 1 сут накопится по нему только через 3300 лет.

Десерты французской кухни

Проект "Почему полезны каши?

Николай Николаевич Миклухо-Маклай

БАД Twinlab L-Tyrosine (Л-Тирозин, L-Тирозин) - «Улучшает мыслительные процессы, повышает интеллект!

Расовый состав сша Чёрные и афро- американцы