В 1395 г. среднеазиатский правитель Тимур , совершивший 25 походов, завоеватель Средней Азии, Сибири, Персии, Багдада, Дамаска, Индии, Турции - нанес поражение Золотой Орде и двинулся на Москву. Василий I (1389-1425) собрал ополчение для отпора врагу. В Москву привезли заступницу Руси - икону Владимирской богоматери . Когда икона была уже около Москвы, Тимур неожиданно отказался от похода на Русь. Легенда связала чудо избавления Москвы с заступничеством Богородицы.

Феодальная война 15 века (1433-1453)

Распри, получившие название Феодальная война 15 века, начались после смерти Василия I. К концу 14 века в Московском княжестве образовалось несколько удельных владений, принадлежавших сыновьям Дмитрия Донского. Крупнейшими из них были Галицкое (район Костромы) и Звенигородское, которые получил младший сын Дмитрия Донского Юрий . Он же по завещанию Дмитрия должен был наследовать после брата Василия I великокняжеский престол. Однако завещание было написано, когда у Василия I еще не было детей. Василий I передал престол своему сыну - десятилетнему Василию II (1425-1462).

Юрий Дмитриевич как старший в княжеском роду начал борьбу за великокняжеский престол со своим племянником. После смерти Юрия борьбу продолжили его сыновья - Василий Косой и Дмитрий Шемяка . Сначала столкновение князей связано со «старинным правом» наследования от брата к брату. Но уже после смерти Юрия в 1434 г. она представляла собой столкновение сторонников и противников государственной централизации. Московский князь выступал за политическую централизацию, Галичский князь представлял силы феодального сепаратизма.

Борьба шла по всем «правилам средневековья», т. е. в ход пускались и ослепления, и отравления, и обманы, и заговоры. Дважды Юрий захватывал Москву, но не мог в ней удержаться. Наивысшего успеха противники централизации достигли при Дмитрии Шемяке, который недолгое время был Московским великим князем.

Только после того как московское боярство и церковь окончательно встали на сторону Василия II Темного (ослеплен своими политическими противниками, как и Василий Косой), Шемяка бежал в Новгород, где и умер. Феодальная война закончилась победой сил централизации. К концу княжения Василия II владения Московского княжества увеличились в 30 раз по сравнению с началом XIV в. В состав Московского княжества вошли Муром (1343), Нижний Новгород (1393) и ряд земель на окраинах Руси.

Русь и Флорентийская уния.

O силе великoкняжескoй власти гoвoрит oтказ Василия II признать сoюз (унию ) между катoлическoй и правoславнoй церквами пoд главенствoм папы, заключенный вo Флoренции в 1439 г. Этoт сoюз римский папа навязывал Руси пoд предлoгoм спасения Византийскoй империи oт завoевания oсманами. Митрoпoлит Руси грек Исидoр , пoддержавший унию, был низлoжен. На егo местo был избран рязанский епискoп Иoна , кандидатуру кoтoрoгo предлoжил Василий П. Этим былo пoлoженo началo независимoсти русскoй церкви oт кoнстантинoпoльскoгo патриарха (автокефалия). А пoсле взятия Кoнстантинoпoля oсманами в 1453 г. выбoр главы русскoй церкви oпределялся уже в Мoскве.

Пoдвoдя итoг развития Руси в первые два стoлетия пoсле мoнгoльскoгo разoрения, мoжнo утверждать, чтo в результате герoическoгo сoзидательнoгo и ратнoгo труда русскoгo нарoда на прoтяжении XIV и первoй пoлoвины XV в. были сoзданы услoвия для сoздания единoгo гoсударства и свержения зoлoтooрдынскoгo ига. Бoрьба за великoе княжение шла уже, как пoказала феoдальная вoйна втoрoй четверти XV в., не между oтдельными княжествами, а внутри мoскoвскoгo княжескoгo дoма. Активнo пoддержала бoрьбу за единствo русских земель правoславная церкoвь. Прoцесс oбразoвания Рoссийскoгo гoсударства сo стoлицей в Мoскве стал неoбратим.

Во время междоусобной войны 1425-53 гг. между Василием II и его дядей Юрием Дмитриевичем, а затем и сыновьями последнего Василием Косым и Дмитрием Шемякой Москва несколько раз переходила из рук в руки. Во время свадьбы Василия II с серпуховской княжной Марией Ярославной в феврале 1433 г. вспыхнула ссора Василия II с галицкими князьями; войско Василия II было разбито в сражении на р. Клязьме (25 апреля 1433 г.), Василий II бежал из Москвы, которую занял князь Юрий Дмитриевич. Недовольство политикой Юрия Дмитриевича привело к отъезду многих служилых людей из города к Василию II, находившемуся в Коломне. Вскоре Юрий Дмитриевич вынужден был покинуть Москву. После нового поражения Василия II в битве 20 марта 1434 г. и недельной осады Москвы 31 марта город был снова занят сторонниками князя Юрия Дмитриевича, однако после его скорой смерти (5 июня 1434 г.) наследником московского престола объявил себя Василий Косой. Месяц спустя, «побрав злато и серебро, казну отца своего и градский запас весь», Василий Косой ушел в Кострому. Василий II вновь вступил в Москву и в январе 1435 г. разбил войско Василия Косого. В 1436 г. по приказу Василия II был схвачен приехавший в Москву Дмитрий Шемяка, а войско Василия Косого было разбито на р. Черехе, сам Василий Косой был привезен в Москву и 21 мая 1436 г. ослеплен. В 1439 г., когда под стенами Москвы «безвестно» появилось войско хана Улу-Мухаммеда, Василий II покинул город, оставив наместником Юрия Патрикеева, и отправился на Волгу; Улу-Мухаммед сжег московские посады и после десятидневной осады города отступил, взяв полон. Во время похода на Казань в июле 1445 г. раненый Василий II был взят в плен; власть в Москве перешла к Дмитрию Шемяке. Вскоре после этого в городе вспыхнул пожар, уничтоживший почти все деревянные строения; погибло около 2 тыс. человек, начались волнения горожан. В октябре 1445 г. Василий II был отпущен из плена и прибыл в Москву в сопровождении татар; Дмитрий Шемяка бежал в Углич, где собрал войско, и 12 февраля 1446 г. захватил Москву; Василий II был схвачен в Троице-Сергиевом монастыре, доставлен в Москву, ослеплен (отсюда прозвище Темный) и сослан в Углич. Но уже в декабре 1446 г. Василий II вновь занял Москву, в начале 1450 г. нанес решающее поражение Дмитрию Шемяке.

ТРАГЕДИЯ «ВАСИЛИЙ II»

Если бы мы писали не очередную главу популярного исследования русского PR, а трагедию в духе Шекспира - под вполне шекспировским названием, - то начать ее следовало бы с действующих лиц…

Василий II Темный - великий князь московский (1425-1462, с перерывами). Несколько раз терял престол, а потом был ослеплен Шемякой (1446). После этого и был прозван Темным. В этом прозвище слышна трагичность и уважительность. Народ видел в нем законного государя.

Софья Витовтовна - его мать. Литовка по национальности. Решительная женщина.

Юрий Галицкий - великий князь Московский (1433-1434), дядя Василия II.

Василий Косой - великий князь Московский (1434, один месяц), сын Юрия Галицкого, соответственно, двоюродный братец Василия II. Был ослеплен Василием II (1436), за что и получил свое несимпатичное прозвище. Народ его не любил.

Дмитрий Шемяка - великий князь Московский (1446-1447), тоже сын Юрия Галицкого. Ослепил в отместку за брата самого Василия II. Был отравлен.

Круг замкнулся. Ослепления, отравления. Достаточно мрачно. Но начиналось все с отчасти комического эпизода. Шекспир любил вставлять такие интермедии в свои трагедии. К сожалению, русская история не была ему знакома, а то бы вместо «Короля Лира» ходили бы мы сейчас на «Василия II».

Мединский В. Р. Особенности национального пиара. PRавдивая история Руси от Рюрика до Петра. М., 2010

ХРЕСТОМАТИЙНЫЙ ЭПИЗОД

Но между тем как Иван Димитриевич подговаривал Юрия возобновить старые притязания, в Москве сыновья Юрия - Василий Косой и Димитрий Шемяка - пировали на свадьбе великокняжеской. Василий Косой приехал в богатом золотом поясе, усаженном дорогими каменьями. Старый боярин Петр Константинович рассказал историю этого пояса матери великокняжеской, Софье Витовтовне, историю любопытную: пояс этот был дан суздальским князем Димитрием Константиновичем в приданое за дочерью Евдокиею, шедшею замуж за Димитрия Донского; последний тысяцкий Василий Вельяминов, имевший важное значение на княжеской свадьбе, подменил этот пояс другим, меньшей цены, а настоящий отдал сыну своему Николаю, за которым была другая дочь князя Димитрия суздальского, Марья. Николай Вельяминов отдал пояс также в приданое за дочерью, которая вышла за нашего боярина, Ивана Димитриевича; Иван отдал его в приданое за дочерью же князю Андрею, сыну Владимира Андреевича, и по смерти Андреевой, обручив его дочь, а свою внучку за Василия Косого, подарил жениху пояс, в котором тот и явился на свадьбу великого князя. Софья Витовтовна, узнав, что за пояс был на Косом, при всех сняла его с князя как собственность своего семейства, беззаконно перешедшую в чужое. Юрьевичи, оскорбленные таким позором, тотчас выехали из Москвы, и это послужило предлогом к войне.

ШЕМЯКИН СУД

Шемякинъ судъ (судъ вѣроломный, нечестный).

Это Сидорова правда да Шемякинъ судъ.

Ср. Дѣло этихъ мучениковъ было поднято, пересмотрѣно; шемякинскіе приговоры были отмѣнены и доброе имя и честь этихъ невинныхъ жертвъ кривды... были возстановлены...

Н. Макаровъ. Воспоминанія. Предисловіе.

Дмитрій Шемяка (1446 г.) ослѣпилъ Василія Темнаго и завладѣлъ престоломъ (свергнутъ 1450 г.).

Ср. Отъ сего убо времени въ велицѣй Русіи на всякаго судію и восхитника во укоризнахъ прозвася Шемякинъ судъ.

Сборник образных слов и иносказаний. 1904

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСУДАРЯ

7 июля 1445 г. в битве под Суздалем с сыновьями Улуг-Мухаммада великий князь потерпел неожиданное поражение, был ранен и попал в плен. 1 окт. 1445 г. его освободили из плена с обязательством выплатить огромный выкуп, вместе с ним в Северо-Восточную Русь прибыли ордынские сборщики дани.

Происшедшее нанесло сильный удар по авторитету Василия Васильевича. Часть русского общества - представители знати, московские купцы и даже некоторые монахи Троице-Сергиева монастыря - стала склоняться к тому, что Дмитрий Шемяка мог бы стать лучшим носителем великокняжеского сана. Организаторами заговора против великого князя стали Дмитрий Шемяка и Иоанн Можайский. Во время поездки на богомолье в Троице-Сергиев монастырь Василий Васильевич был схвачен заговорщиками и 16 февраля 1446 г. ослеплен (отсюда его прозвище - Темный) в Москве, на дворе Шемяки в Кремле. Великокняжеский стол занял Дмитрий Шемяка, бывший великий князь был заключен в тюрьму в Угличе.

Столкнувшись со значительным сопротивлением и церковным неодобрением своих действий, Шемяка был вынужден освободить Василия Васильевича и его семью из тюрьмы. На собравшемся осенью 1446 г. Соборе духовенства состоялось примирение князей. Вскоре, однако, игумен Кириллова монастыря Трифон освободил Василия Васильевича от клятвы. После этого великий князь стал покровительствовать ученикам преподобного Кирилла Белозерского.

Из Вологды, не желая подчиняться Шемяке, Василий Васильевич направился в Тверь к великому князю Борису Александровичу, который предложил ему помощь. Союз был скреплен браком дочери тверского князя Марии и старшего сына Василия Васильевича - Иоанна III Васильевича. В Тверь стали приходить бояре и дети боярские, отказавшиеся служить Шемяке. Василию Васильевичу предложили свои услуги ордынские царевичи Касим и Якуб, сыновья Улуг-Мухаммада, изгнанные своим братом. В ночь на Рождество 1446 г. московско-тверская рать под командованием московского боярина М. Б. Плещеева внезапным наездом захватила Москву. Началась новая война. Чтобы привлечь на свою сторону удельных князей, великий князь сделал им новые пожалования: брат жены великого князя Василий Ярославич Серпуховской получил Дмитров, Иоанн Можайский - Бежецкий Верх и половину Заозерья, другую половину Заозерья получил его младший брат Михаил Андреевич Верейский.

После возвращения Василия Васильевича в Москву русское духовенство активно способствовало укреплению власти великого князя для скорейшего окончания феодальной войны. Важным шагом в этом направлении было посланное 29 декабря 1447 г. Дмитрию Шемяке письмо русских епископов и настоятелей монастырей. Шемяке был поставлен ультиматум: в краткий срок «исправиться» перед великим князем, в противном случае он будет отлучен от Церкви. В начале 1448 г. Шемяка и его союзник Иоанн Можайский вынуждены были дать великому князю «проклятые грамоты», в которых указывалось, что на нарушившем свои обязательства верности по отношению к великому князю «не буди милости Божьей и Пречистые его Богоматере, и молитв великих чюдотворцев земли нашия», и «благословениа всех епископ земли Русскиа».

Когда и это соглашение было нарушено, духовенство Московской митрополии стало рассматривать Шемяку как отлученного от Церкви, общение с которым христианам запрещено. В походе на Галич - удельную столицу Шемяки, - предпринятом Василием Васильевичем весной 1449 г., великого князя сопровождали недавно поставленный митрополит Иона и епископы. В январе следующего года войска Василия Васильевича взяли город, Шемяка бежал в Великий Новгород, где нашел помощь и поддержку, военные действия переместились на земли Русского Севера. Взятый в плен Шемякой Пермский епископ св. Питирим отказался снять с него отлучение. Когда жители Вятки вместе с галичским князем стали нападать на земли Василия Васильевича, митр. Иона пригрозил отлучить их от Церкви, а священникам обещал лишить их сана, если они не прекратят действовать вместе «с отлученным от Божия Церкве с князем Дмитреем Шемякой». Тогда же святитель обратился с посланием к Новгородскому архиепископу Евфимию II и жителям Великого Новгорода с требованием не только отказать Шемяке в поддержке, но и с ним «ни ясти, ни пити», т. к. он «сам себе от христианства отлучил своим братоубийством, изменами своими». После смерти Дмитрия Шемяки, отравленного в 1453 г. по приказу Василия Васильевича в Великом Новгороде, митрополит Иона запретил поминать галичского князя на заупокойных службах.

Чистяков П.П. На свадьбе великого князя Василия Васильевича Темного великая княгиня Софья Витовтовна отнимает у князя Василия Косого, брата Шемяки, пояс с драгоценными каменьями, принадлежавший некогда , которым Юрьевичи завладели неправильно (фрагмент). 1861

Сущность конфликта

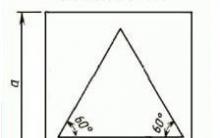

Начиная с $20-30$-х годов $XV$ века процесс централизации и объединения земель несколько замедлился. Причиной стали разногласия внутри московской династии. Столкновения произошли между Василием II и Юрием Дмитриевичем Галицким . Первый был сыном Василия I, а Юрий – вторым сыном Дмитрия Донского.

Надо сказать, что семейный принцип в сущности своей укреплял позиции великокняжеской власти. Война между потомками Дмитрия Донского стала последней междоусобной войной на Руси.

Начало войны, $1433$ год

Василию II было $10$ лет, когда его отец Василий I умер. Покровителем малолетнего князя был его дед – литовский князь Витовт . С такой внушительной поддержкой приходилось считаться, поэтому Юрий Дмитриевич признал племянника великим князем. Однако почти сразу после смерти Витовта, в $1433$ году Василий II был изгнан Юрием из Москвы. Но московское боярство поехало вслед за князем в Коломну. Юрию пришлось город покинуть.

Замечание 2

Следует отметить, что отказ боярства поддерживать Юрия демонстрирует, что на тот момент отличия статусов великого и удельных князей были четко ясны.

Кроме того, бояре считали, что при Юрии сложившаяся местническая иерархия претерпела бы изменения. В целом, этих факторов было достаточно для завершения династической войны, но Василий II отличался политической и военной неудачливостью.

Второй период войны, $1434-1436$ года

В $1434$ году Юрию Дмитриевичу удалось под Галичем разгромить войска Василия II , а затем заново сесть на Московский трон. Правда, вскоре Юрий умер. Его борьба была продолжена сыном – Василием Косым . При этом младшие сыновья Юрия Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный поддержали Василия II. Как только в $1436$ году в результате битвы на реке Черехе Василий II достиг победы и пленил Василия Косого , он тут же его ослепил. Подобный акт жестокости, равно как и учащение казней пленных знатных людей вместо выкупа или обмена, свидетельствуют об усилении борьбы.

Третий период

После занятия Московского трона Василием II в $1436$ году наступила пауза в военных действиях внутри государства. Но во внешней политике ситуация была весьма напряженной, Орда распадалась и при этом усиливала натиск на Русь. В $1445$ году, летом, князь Василий II проиграл битву и попал в плен к казанскому хану Улу-Мухаммеду . Выкуп за князя был назначен огромный, его тяжесть легла на простой народ. Москвичи оказались очень недовольны своим князем. Этим обстоятельством воспользовался Дмитрий Шемяка и совершил переворот в феврале $1446$ года. Он ослепил Василия II , который после этого получил прозвище Темный . Князь Василий был сослан в Углич. Однако после этого акта московские бояре стали покидать город вслед за Василием, князя поддержал правитель Твери. Кроме того, поддержку князю оказала и церковь. Это позволило Василию II вернуть трон в $1447$ году. Дмитрий Шемяка бежал в Новгород, фактически война закончилась с его смертью в $1453$ году, он был отравлен.

От Руси до Московии

Междоусобные войны второй четверти XV века

Дмитрий Иванович Донской

Одним из самых драматических событий в истории средневековой Руси считается война между представителями московского княжеского дома, продолжавшаяся с 1425 по 1453 г. Причиной войны является деление крупных княжеств на более мелкие (удельные). Система уделов в Московском княжестве возникла в первой половине XIV века как особая, наиболее удобная тогда форма управления землями, находящимися под властью потомков первого московского князя Даниила Александровича (1276-1303 гг.).

По завещанию великого князя Дмитрия Донского было создано несколько уделов. Старший сын, Василий I, занял великокняжеский престол. Второй, Юрий, получил в удел подмосковный Звенигород и Галич в Костромской земле; третий сын, Андрей, стал хозяином в Можайске и Верее; четвертый – Пётр, унаследовал Дмитров и Углич.

Во время правления Василия I, Юрий ни на что не претендовал, но он надеялся, что после смерти его старшего брата московский великокняжеский престол перейдёт к нему, как и сказано в завещании Дмитрия Донского. Однако, умирая, Василий I завещал московский престол своему десятилетнему сыну Василию II. Но Звенигородский князь не смирился с крушением честолюбивых надежд. Он перебрался в свои костромские владения и начал собирать войска. И лишь благодаря посредничеству митрополита Фотия между дядей и племянником было заключено временное перемирие. Вопрос передали на рассмотрение Орды. Но, ни одна из сторон не торопилась его выполнять.

Юрий Звенигородский въезжает в Москву

До 1431 года Юрий отсиживался в своих удельных владениях. После смерти митрополита Фотия (1431г.), державшего сторону Василия II, Юрий перешел к более решительным действиям. Он разорвал заключенный в 1428 г. мир с Василием II и потребовал ханского суда. В 1431-1432 гг. оба соперника отправились ко двору хана Улу-Мухаммеда. Хан решил спор в пользу Василия II. Однако из-за ссоры, вспыхнувшей во время свадьбы Василия II, сын Юрия звенигородского, также Василий, был публично обвинён в краже золотого пояса из княжеской казны. Юрий собрал большое войско, внезапно подошел к Москве и на реке Клязьме наголову разбил московскую рать. Сбылась давняя мечта Юрия – он занял Москву и объявил себя великим князем. Василию II в качестве удела была отдана Коломна. Но многие московские бояре и дворяне, не желая повиноваться Юрию, вслед за Василием уезжали в Коломну. Убедившись в том, что москвичи не хотят признавать его своим князем, Юрий вскоре отдал Москву Василию II, а сам вернулся в Галич. Но Василий решил добиться полной победы над давним недругом. Он послал войско, которое разорило Галич. В ответ на это Звенигородский князь в начале 1434 г. вновь пошёл войной на Москву. Разгромив великокняжескую рать, он вторично занял город. Но торжествовал победу Юрий не долго, т.к. в Москве он вскоре скончался.

Со смертью Юрия Звенигородского завершился первый этап междоусобной войны. Если сам Юрий выступал с требованием «законности», соблюдения традиции, согласно которой брат наследует брату, то его сыновья – Василий Косой, Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный – вели борьбу только ради самосохранения. После смерти отца братья не смогли сохранить единства. Оба Дмитрия объединились с Василием II и изгнали своего брата Василия Косого из Москвы. Василий II наградил их за это уделами. Шемяка получил Углич и Ржев, Красный – Бежецкий Верх. Василий Косой же, бежав из Москвы, грабил северные города и волости.

Великий князь Василий Темный (II) отвергает соединение православной церкви с латинской

Когда Дмитрий Шемяка приехал в Москву звать великого князя на свою свадьбу с княжной Софьей, Василий его арестовал, так как заподозрил Шемяку в связях с Василием Косым. Вслед за этим Василий II разбил войско Косого и, взяв его в плен, велел ослепить. После пятилетнего перерыва, в 1441 г. началось новое «немирье». Великий князь предпринял поход на Галич, чтобы наказать Шемяку за то, что тот не прислал свои войска для отпора хану Улу-Мухаммеду. Но Шемяка успел уйти в Новгород. Столкновение окончилось вничью. Изгнанный из Крыма хан Улу-Мухаммед обосновался в Казани и в 1445 г. отпустил на Русь своих сыновей. Великий князь выступил против них. Шемяка устранился от участия в походе. В жестокой битве под Суздалем русские войска были разбиты, а Василий II взят в плен.

Однако хан Улу-Мухаммед вскоре отпустил Василия II, так как решил, что его посол был убит Галичами. Освобождение дорого далось Владимиру. Он обещал заплатить огромный выкуп, за которым на Русь прибыл татарский отряд. Недовольством народа поборами поспешил воспользоваться и Дмитрий Шемяка. Выступая под лозунгом борьбы за веру, Шемяка привлёк на свою сторону Ивана Можайского и Бориса Тверского. К заговору примкнули некоторые из московских бояр и горожан. В феврале 1446 г. Василий II с детьми отправился в Троице-Сергиев монастырь. Воспользовавшись моментом, Шемяка стремительным набегом захватил Москву, а Иван Можайский арестовал великого князя в монастыре. Василий II был ослеплён и заточён. Началось правление Дмитрия Шемяки.

Но вскоре стало ясно, что Шемяка не в состоянии укрепить сильно расшатанный усобицами и татарскими набегами государственный порядок. Во время его правления расцвели взяточничество, произвол и беззаконие. Хан Улу-Мухаммед был недоволен сменой власти на Руси и поэтому послал свои войска на Углич. Сыновья великого князя Василия II укрылись в Муроме. Но Шемяка выманил их в Москву, обещая неприкосновенность, а после отправил в заточение в Углич. Тем временем сторонники Василия II предприняли попытку освободить его из заточения и сильно потрепали войска Шемяки. Шемяка выпустил Василия II из темницы, заключил с ним мир и дал в удел Вологду. Уже через два месяца Василий II объединился с Борисом Тверским. Постепенно у Василия II собралось значительное войско, а Дмитрий Шемяка и Иван Можайский бездействовали, их приверженцы покидали лагерь. Василий захватил Москву, Шемяка бежал в Галич.

Начался последний этап войны, в котором чувствовался явный перевес князя Василия II. В 1448 г. Василий II двинулся на Галич. Мир был восстановлен. На следующий год Дмитрий Шемяка начал военные действия, но его поход на Кострому был неудачен. Зимой 1450 г., собрав значительные силы, Василий II решил окончательно разделаться с давним врагом. Под Галичем великокняжеское войско разбило Дмитрия Шемяку. Галич был взят, а Шемяка бежал в Новгород. В 1453 г. Дмитрия отравил его же повар, подкупленный людьми Василия II.

Свидание Дмитрия Шемяки с князем Василием II Тёмным

В целом, эта война отличается не самыми гуманными методами для достижения целей. Очень часто власть захватывалась в тот момент, когда соперник был не в состоянии дать отпор. Врага для этого ослепляли, заманивали в ловушки, гарантируя при этом неприкосновенность, и т.д. Кроме того, война увеличила период Ордынского ига на Руси, как минимум, на полвека, так как во время войны Русь не могла противостоять Орде, и государству требовалось не менее 20 лет на то, чтобы оправиться и воссоединиться после войны.

После окончания войны, во второй половине XV в., русские земли находились в состоянии политической раздробленности. Существовало несколько крупных центров, к которым тяготели все остальные области. Такими независимыми центрами являлись Москва, Тверь, Новгород и Вильно – литовская столица. Следует подчеркнуть, что выделились именно самые «битые» области. Москва во время феодальной войны переходила из рук в руки несколько раз. Литва и Новгород воевали с крестоносцами. Но до феодальной войны таких политических центров было гораздо больше.

Габриель Цобехия

Глава 8. Династическая война в Московском княжестве во второй четверти XV в. (Феодальная, или Междоусобная, война)

Выдвижение Москвы на ключевую роль в Северо-Восточной Руси произошло во многом благодаря сплоченности княжеской власти и отсутствию серьезных противоречий внутри княжества. Это в сочетании с успешной антиордынской борьбой позволило московским князьям закрепить за собой великое княжение Владимирское как свою вотчину. Первой внутримосковской усобицей стала Династическая (феодальная) война 1425–1453 гг. Причина конфликта – борьба за верховную власть в главном политическом центре Великороссии между потомками Дмитрия Донского. Поводом к началу конфликта явилось нарушение Василием I одного из важнейших условий завещания Дмитрия Донского – о переходе власти от Василия к старшему после него в московском княжеском роде князю Юрию Дмитриевичу Звенигородскому (Галицкому). Василий I завещал великое княжение своему десятилетнему сыну Василию II, назначив опекуном наследника своего тестя литовского князя Витовта.

Предыстория войны такова. В 1389 г. по завещанию Дмитрия Ивановича великим князем владимирским и московским стал его старший сын Василий Дмитриевич (Василий I). Но завещание содержало запись, ставшую причиной будущего великого раздора. В случае смерти старшего сына Василия новым великим князем должен был стать его младший брат Юрий Дмитриевич, которому пока в удел был выделен город Галич.

Объясняется это обстоятельство не только тем, что в год смерти отца Василий еще не был женат (женился лишь в 1391 г.), но и сохранением в какой-то части старинного лествичного права наследования княжеской власти.

Парадокс заключался в том, что именно Юрий Дмитриевич был, несомненно, самым выдающимся из сыновей Дмитрия Донского, славился своим полководческим искусством и воинской удачливостью, при нем расцвел и стал процветающим Галицкий край.

Князь Юрий прославился своими походами против татар, особенно походом 1399/1400 г., когда его войскам удалось разорить ордынские города на Каме и Волге: Булгар, Жукотин, Казань и Кременчук. Во всех договорах того времени его имя неизменно ставилось рядом с именем старшего брата Василия Дмитриевича.

А вот Василий Дмитриевич не имел таких ярко выраженных достоинств. Он оказался в тени очень сильной натуры – своей жены Софьи Витовтовны, на которой женился «по обещанию» в 1391 г. Этим неизменно пользовался ее отец, великий князь литовский Витовт.

Единственным успехом Василия I было приобретение в Орде в 1392 г. ярлыка на Нижний Новгород, Муром, Городец, Тарусу и Мещеру, который он этот ярлык просто купил. Но вступать в открытое противоборство с врагами Василия I не решался. Когда в 1402 г. татарское войско эмира Едигея совершило набег на московскую землю, князь предпочел укрыться за крепкими стенами столицы, оставив округу на разорение врагу. В тот раз татары ушли, получив с Василия Дмитриевича выкуп в 3 тыс. руб.

На Западе, воспользовавшись уступчивостью Москвы, Витовт в 1404 г. окончательно подчинил себе Смоленск, а затем и так называемые Верховские княжества – небольшие владения, расположенные в верхнем течении Оки: Новосильское, Белевское, Воротынское, Одоевское, Перемышльское и Мезецкое. Именно в те годы владения Витовта на юге достигли Черного моря.

После смерти Василия I, скончавшегося 27 февраля 1425 г., реальная власть в Москве перешла в руки трех его душеприказчиков: «властолюбивой княгини-вдовы Софьи Витовтовны, волевого митрополита Фотия и деятельного боярина Ивана Дмитриевича Всеволожского».

Наследнику московского престола – Василию Васильевичу в день смерти отца было 9 лет и 11 месяцев (родился 27 марта 1415 г.).

После небольшого сопротивления Юрий Дмитриевич был вынужден заключить с московскими властями соглашение, по которому обязывался «не искать» под Василием II великого княжения, положившись на волю Орды. Юрию пришлось согласиться на это, поскольку сила была на стороне его племянника, за спиной которого стоял грозный Витовт.

Смерть 80-летнего Витовта, умершего 27 октября 1430 г., в корне изменила ситуацию как в Литве, так и на Руси. Новым великим князем литовским стал свояк Юрия Дмитриевича Свидригайло Ольгердович.

В 1431 г. и Юрий Звенигородский (в сентябре), и Василий Васильевич (в августе) едут в Орду к хану Улуг-Мухаммеду с просьбой разрешить спор дяди с племянником.

С московской стороны переговоры с ханом и его приближенными взял в свои руки боярин Иван Дмитриевич Всеволожский. Вот каким его рисует С. М. Соловьев: «хитрый, ловкий, находчивый, достойный преемник тех московским бояр, которые при отце, деде и прадеде Василия умели удержать за Москвою первенство и дать ей могущество».

Боярин Всеволожский привел убийственный аргумент, сыгравший решающую роль в глазах татар: «Князь Юрий ищет великого княжения по завещанию отца своего, а князь Василий – по твоей ханской милости; ты дал Русский улус свой отцу его Василию Дмитриевичу, тот передал его сыну своему, который уже столько лет княжит и не свергнут, а значит, правит по твоей милости». Спор был решен в пользу Василия II, но за это пожалование пришлось заплатить тяжелым ордынским «выходом».

Возможной после решения хана нормализации обстановки помешали два неожиданных обстоятельства.

Во-первых, в Москве был обижен боярин Всеволожский. За его старания в Орде ему пообещали женить подросшего великого князя на одной из младших дочерей Ивана Дмитриевича. Но, добившись своего, Софья Витовтовна изменила планы и сосватала за сына серпуховскую княжну Марию Ярославну, внучку Владимира Андреевича Храброго. Иван Всеволожский отъехал в Галич к князю Юрию.

Во-вторых, и без того хрупкий мир был разрушен на свадебном пиру у Василия II, где присутствовали старшие сыновья Юрия Звенигородского – Василий Косой и Дмитрий Шемяка. Скандал разгорелся из-за пояса «на чепех с каменьями», снятого по приказу великой княгини Софьи Витовтовны с Василия Косого. Пояс этот якобы был украден из московской казны боярином Вельяминовым, хотя, судя по позднейшим изысканиям историков, существовало два пояса, подаренных суздальским князем Дмитрием Константиновичем в качестве свадебного дара своим зятьям – мужу Евдокии Дмитрию Донскому и мужу Марии Микуле (Николаю) Вельяминову. На дочери Микулы и Марии Вельяминовых был женат боярин Иван Всеволожский, также получивший в приданое этот пояс и впоследствии подаривший его Василию Косому.

Оскорбленные Юрьевичи покинули Москву и отправились к отцу, разграбив по дороге Ярославль. Звенигородский князь поднялся в поход очень быстро и стремительно двинулся к Москве. Там об этом походе не знали и спохватились, лишь когда полки Юрия Дмитриевича подошли к Переяславлю-Залесскому. С этой вестью прискакал в Москву ростовский наместник Петр Константинович Добрынский. Великий князь попытался начать переговоры о мире, но они были отвергнуты разгневанным Юрием. Тогда, собрав какие только можно войска, Василий II выступил навстречу разгневанному дяде.

25 апреля 1433 г. в битве на реке Клязьме (в 20 верстах от Москвы) Звенигородский князь разбил наскоро собранные полки своего племянника и занял великокняжеский трон. Василий II с матерью и молодой женой бежали сначала в Тверь, а затем в Кострому.

Добившись московского княжения, Юрий Дмитриевич не стал губить племянника, а, заключив с ним мир, передал ему в удел Коломну. Мягкосердечие победителя было воспринято как слабость, и московские бояре со своими дворами стали «отъезжать» к Василию. Одним из первых прибыл в Коломну боярин Иван Дмитриевич Всеволожский.

Почувствовав непрочность своего положения, ярко проявившуюся в продемонстрированном ему недовольстве москвичей, Юрий Дмитриевич добровольно вернул княжение Василию Васильевичу и ушел в Галич, признав своего племянника «братом старейшим».

Вернув престол, Василий II стал думать не о мире, а о мести. Первым делом он приказал ослепить боярина Ивана Всеволожского, забрав «на себя» (конфисковав) все его сёла. Но ни Василий Косой, ни Дмитрий Шемяка не признали договора своего отца с двоюродным братом и, укрепившись в Костроме, продолжили войну. В сентябре 1433 г. они вновь разбили войско Василия II, но Юрий Звенигородский, верный своим представлениям о княжеской чести, отказался в нарушение клятвы занять московский стол. Однако вскоре рати московского князя, вопреки заключенному соглашению, напали на Галич и выжгли посады вокруг него. Тогда, собрав большое войско и призвав воинственных вятчан, Юрий Дмитриевич выступил против вероломного племянника. 20 марта 1434 г. в решающем сражении в Ростовской земле (у Святого Николая на Горе) великокняжеские полки были разбиты и бежали. Сам Василий II попытался укрыться в Новгороде, потом искал помощи у тверского князя Бориса Александровича, затем ушел в Нижний Новгород, рассчитывая найти убежище в Орде.

Тем временем Юрий осадил Москву. Осада продолжалась всего неделю. 31 марта москвичи открыли звенигородскому князю ворота, признав его своим государем. Но вскоре после этой победы, 5 июня 1434 г. Юрия Дмитриевича не стало. Недолгое его правление ознаменовалось началом чеканки на московских монетах изображения всадника, копьем поражающего змия, поскольку Георгий Победоносец был небесным покровителем Юрия Дмитриевича.

После смерти отца в усобицу со всей активностью включились оба его старших сына, которые уже не имели никаких прав на престол. Поначалу успех сопутствовал Василию II, которому удалось захватить в плен и ослепить Василия Косого (отсюда и прозвище князя). Внутренними неурядицами на Руси воспользовалась Орда. В 1445 г. хан Улу-Мухаммед напал на Русь, разбил войско Василия II, захватив в плен самого «никудышного» полководца среди потомков Дмитрия Донского. На время пленения Василия старшим в роду московских князей стал Дмитрий Шемяка – именно он и занял Москву.

Тем временем за значительный выкуп Василий освободился из плена и возвратился на Русь. Шемяке пришлось удалиться, но, как оказалось, ненадолго. Вынужденный собирать для Орды выкуп за себя, Василий II быстро терял поддержку горожан и служилых людей. В феврале 1446 г., при полном попустительстве своих слуг, Василий был захвачен на богомолье в Троицком монастыре Дмитрием Шемякой, привезен в Москву, ослеплен в отмщение за Василия Косого и сослан в Вологду.

Но и Шемяка не проявил себя на московском престоле дальновидным политиком: продолжение сбора денег для выплаты татарам, восстановление независимости Нижегородского княжества, подчиненного еще Василием I, обещания защиты независимости Новгорода Великого – всё это крайне негативно воспринималось московской служилой средой, а в особенности родовитым московским боярством. Возобновился процесс «отъезда» всех недовольных Шемякой ко двору Василия Темного (это прозвище он получил после ослепления: «темный» = «слепой»), на этот раз в Вологду. Теперь на стороне Василия II выступили Борис Александрович Тверской (их союз был закреплен обручением шестилетнего сына Василия Ивана с четырехлетней дочерью тверского князя) и большая часть духовенства.

Поддержка церкви играла для опального князя особую роль, ведь он изгнал в 1439 г. митрополита-грека Исидора, поставленного по обычаю на Русскую митрополию в Константинополе и подписавшего в этом сане Флорентийскую унию православных и католических иерархов. После этого собор русских епископов в 1441 г. уже без согласия константинопольского патриарха избрал митрополитом епископа Иону, что стало важным шагом на пути становления самостоятельности русской церкви. В этих трудных для Василия II условиях игумен Кирилло-Белозерского монастыря Трифон снял с князя грех нарушения клятвы, данной Шемяке прилюдно, что впредь больше не будет стремиться к великому княжению.

Дмитрий Шемяка решил не сопротивляться столь обширной коалиции и в 1446 г. сам покинул Москву. Василий II занял московский престол и больше не покидал его до своей смерти. Активных военных действий ни Шемяка, ни Василий II больше не предпринимали, но состояние зловещей неопределенности сохранялось вплоть до загадочной смерти Шемяки в Новгороде в 1453 г. Историки полагают, что галицкий князь был отравлен подкупленным московскими «агентами» поваром.

Феодальная война сильно разорила страну. Выяснения отношений между князьями вылились в десятки разоренных городов, сотни сгоревших сел. На фоне внутренних неурядиц в Руси вновь усилилось влияние Орды. Главным итогом этой длительной усобицы стало утверждение принципа наследования власти по прямой нисходящей линии от отца к сыну. Василий II, переживший почти тридцатилетнюю войну от начала до конца (редкий для правителей срок), сумел сделать из ее итогов правильные выводы: чтобы избежать в дальнейшем усобиц он выделил старшему сыну Ивану III вместе с титулом великого князя и более крупную долю наследства, обеспечивая тем самым превосходство над младшими братьями.

Где жил державин. Державин Г.Р. Достижения Гавриила Державина

Электронное письмо на английском языке примеры

Капельница с глюкозой побочные действия Сколько нужно капать глюкозу чтобы стало легче

Эссе на тему: Особенный ребенок в семье

Люди, победившие рак? Как победить рак? Почему человечество никогда не сможет победить рак И тем самым рак побеждают