Драматическое искусство создавалось для народного увеселения. До этого лишь немногие москвичи были знакомы с профессиональным театром: спектакли с участием иностранных актеров давались в Кремле для царя и его ближайшего окружения, а также в домах некоторых состоятельных бояр.

«Комедийная храмина» была довольно большим зданием. Зрительный зал вмещал до 500 человек. Строительство здания началось, по-видимому, 21 октября 1702 года. 18 сентября 1703 года дьяки доложили ведавшему Посольским приказом Ф.А. Головину:

«Комедийная, государь, храмина совершена… А про готовности всего театрума он, комедиант, нам сказал, что поспеет у него все на готово в две недели…

».

Театральная труппа «царского величества дворового комедианта » Ягана Куншта с 18 учениками, набранными из подьячих и купцов, с музыкантами, живописцами, столярами, в это время репетировала в доме Ф. Лефорта в Немецкой слободе. Для этого там был устроен «комедийный театрус с хоралом ».

В «Комедийную храмину» на Красной площади было разрешено смотрящим всяких чинов людям российского народа и иноземцам ходить «повольно и свободно без всякого опасения ».

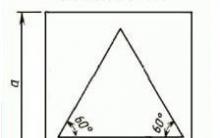

Театральное представление в начале XVIII века

Спектакли начались уже в декабре и давались 2 раза в неделю – по понедельникам и четвергам.

Чтобы смотрящие того действия ездили в комедию охотно, Петр приказал не брать пошлины с проезжающих после спектаклей и запирать ворота в Кремле, Китай-городе и Белом городе позже обычного.

Сохранились любопытные сведения о расценке мест в «Комедийной храмине». Они были четырех типов: первые стоили гривну, вторые – 2 алтына (6 копеек), третьи – 5 копеек и последние – 3.

Вначале билетов на спектакли не продавали. Только 15 мая 1704 года в бумагах Посольского приказа появилась запись: «Сделаны четыре железные печати с рукоятками деревянными, которые ярлыки для раздачи в комедии смотрящим, печатать, гривенные, двуалтынные, пятикопеешные и алтынные ». Так началось печатание «ярлыков » – театральных билетов.

Посещение театра стоило по тем временам достаточно дорого. Тем не менее, вначале театр был полон зрителями.

Сохранилось описание пьес, ставившихся на русском языке в первое десятилетие XVIII века:

- «О Фракталпее Ипирском и о Мирандоне сыне его»

- «О честном изменнике, в ней первая персона Арцух Фридрих фон Поплей»

Строить здание начали 21 октября 1702 года, а уже в сентябре 1703 театр был готов принять публику. Все это время в доме Франца Лефорта в Немецкой слободе репетировала театральная труппа Ягана Куншта с восемнадцатью учениками, музыкантами, живописцами, столярами. Для этого там даже организовали «комедийный театрус с хоралом».

Спектакли в комедийной храмине начались в декабре 1703 года. Их давали дважды в неделю - по понедельникам и четвергам. Посещать спектакли могли все желающие. Чтобы зрители охотно ходили в театр, Петр I приказал не брать пошлины с проезжающих после спектаклей и запирать ворота в Кремле, и позже обычного. А чтобы привлечь новых посетителей, «Комедийная храмина» выпускала театральные афиши. Тогда ставили светские пьесы, в том числе «на злобу дня», например, про взятие крепости Орешек, или о графине триерской Геновене и о крепости Грубстона.

Мини-путеводитель по Красной площадиСохранились данные и о расценке мест в «Комедийной храмине».

Они были четырех типов: за гривну, за 6 копеек, за 5 копеек и за 3. Но сначала билеты на спектакли не продавали. Лишь15 мая 1704 года начали печатать «ярлыки» - театральные билеты. И хотя посещение театра стоило по тем временам дорого, он был полон.

Документы сохранили и бытовые сцены, происходящие в комедийной храмине в XVIII веке. Например, упоминали о курении табака, за которое еще незадолго до этого били батогами и вырывали ноздри.

В комедийной большой деревянной храмине во время комедийного действия смотрящие знатные особы русские и иноземцы и нижних чинов люди многие курят табак в чюланах и ходя по хорам и в нижних местах и с пипок пепел с огнем сыплют на полы с великим небрежением, и оттого - есть ли искра какая закрадется по щелям под полы, а сторожа вскоре того не осмотрят, опасно... (от чего боже сохрани) огненного запаления.

Но даже несмотря на бесплатный проезд, этот первый публичный театр не имел желаемого успеха, и вскоре «комедийная храмина» на Красной площади опустела и переехала на .

Говорят, что...

...1 апреля 1704 года появилось объявление о новой комедии. В назначенный час зрители, включая Петра I, собрались в зале. Заиграла музыка, поднялся занавес, и все увидели надпись: «Сегодня 1 апреля». Зрители терпеливо ждали начала представления, пока, наконец, не узнали, что актеры разошлись по домам. Петру шутка не понравилась, но он заставил себя похлопать и сказал: «Вот это и есть комедиантская вольность» .

А вы можете что-то добавить к рассказу о Комедийной Храмине?

Комедийная хоромина - первое театральное здание в России, предназначенное для театральных представлений. Оно было построено в 1672 году в летней резиденции царя Алексея Михайловича в селе Преображенском близ Москвы (теперь это Москва).

Полковнику фон Стадену, уезжавшему за границу весной 1672 года, было поручено (среди прочих поручений) привезти для государя в службу всяких людей, "которые б умели всякие комедии строить". Но полковнику это поручение выполнить не удалось, так как иностранные актеры, имеющие самое приблизительное представление о Московии, да к тому же изрядно напуганные различными разговорами, ехать в Россию отказались. Это обстоятельство, однако, не изменило намерение создать театр. Заняться организацией театра было поручено пастору из Немецкой слободы в Москве Иоганну Грегори. По приказу царя Грегори должен был "Учинити комедию", а "на комедии действовать из Библии книгу "Есфирь". В это время и был построен театр Комедийная хоромина. Труппу театра набрали из детей иноземцев, живших в Москве. Она состояла из шестидесяти четырех человек. Сам Грегори и переводчик посольского приказа Юрий Гивнер репетировали пьесу, написанную на библейский сюжет. Пьеса была первоначально написана по-немецки, а потом переведена на русский язык. Репетиции проводились на двух языках. 17 октября 1672 года состоялось первое представление придворного театра. Спектакль "Есфирь", или "Артаксерксово действо", имел большой успех. Зрители были поражены тем, как на сцене события прошлого оживают перед ними и переносятся во время настоящее. Спектакль длился десять часов подряд без антракта, что объяснялось огромным размером пьесы.

В 1672-1676 годах театр регулярно играл при царском дворе. Представления "комедий" прочно вошли в придворную жизнь. "Комедиями" в это время назывались любые спектакли - жанрового деления не было. Кроме "Комедийной хоромины" в Преображенском, было выстроено еще одно театральное помещение в Кремле - над придворной аптекой. В 1673 году была организована русская труппа из двадцати шести подьяческих и мещанских детей. Оповещалась придворная публика о начале спектакля "нарочными сокольниками" и "стремянными конюхами". "Комедийная хоромина" существовала до 1676 года и была закрыта после смерти царя Алексея Михайловича.

Девять "комедий" было поставлено на сцене этого театра за время его существования: "Артаксерксово действо" (1672), "Комедия о Товии-младшем" (1763), "Олоферново действо" (1674), "Темир-Аксаково действо" (1675), "Егорьева комедия" (1675), "Комедия об Адаме и Еве" (1675), "Комедия об Иосифе" (1675), "Комедия о Давыде с Галиадом" (1676), "Комедия о Бахусе с Венусом" (1676). Из всех пьес, что составляли репертуар театра, сохранились только "Артаксерксово действо" и "Олоферново действо". Первая из них представляла такую историю в лицах: царь Артаксеркс женится на прекрасной и добродетельной Есфири. Мудрый Мардохей, дядя Есфири, становится близким царю человеком. Но высокомерный и хитрый придворный Аман завидует ему и хочет его погубить. Козни властолюбивого злодея становятся известны царю, который велит его казнить. Пьеса восхваляла мудрость и справедливость царя, а перед спектаклем "оратор царев" непосредственно обращался в зрительный зал с разъяснением того, что будет видеть публика. Основная часть пьес, поставленных на сцене "Комедийной хоромины", была связана с библейскими сюжетами и проникнута религиозной (христианской) моралью.

Могущественные люди и царства, забывающие Бога и охваченные гордыней, неминуемо погибают, а чтущие Бога - непобедимы. В других спектаклях рассказывалось о подвиге девушки, которая спасла свой народ от нашествия врагов. И этот спектакль начинался с обращения к царю как главному зрителю. Царь прославлялся как "мощнейший во всей вселенной", Бог хранит его царство, которое есть "ограда всему христианству", а посему люди, находящиеся под покровительством Бога, непобедимы. И далее шло прямое обращение: "Зри, великий царь... изъяснится в комедии сие". Мысль о том, что православный царь является защитником всех христианских народов от их врагов, развивалась в постановке пьесы "Темир-Аксаково действо". В основу пьесы был положен сюжет трагедии Марло "Тамерлан Великий". Тамерлан, или Темир-Аксак, изображен в "действе" как христианский государь, вступающийся за своих единоверцев из государства "кесаря Палеолога", которых хочет придать огню и мечу объятый властолюбием, хищный турецкий кесарь Баязет. Тамерлан побеждает турецкие войска и заключает Баязета в железную клетку, где он - "великий варвар и кровопивец" разбивает себе голову о железные прутья. Пьеса была поставлена накануне обострения отношений между Россией и Турцией. В этой ситуации особое значение приобретала сцена, в которой православный государь обращался к своим воинам: "Могут ли они турецкое государство одолеть?" И получал утвердительный ответ. Это была первая постановка на светский сюжет, тогда как три следующие были религиозного содержания.

Для регулярной работы театра требовались актеры, а потому была открыта русская театральная школа. Она была одним из первых театральных учебных заведений Европы. Грегори обучал и русских детей, к 1675 году их было семьдесят человек. Ученики школы (русские и иноземные) были в то же время исполнителями в спектаклях придворного театра. Однако иноземцы содержались гораздо лучше, нежели русские актеры - оплата их труда была более высокой. Be-роятнее всего, что учителя-иноземцы обучали актерскому мастерству так, как сами его понимали, то есть опираясь на манеру исполнения, принятую в немецком театре XVII века. Актер должен был "представлять" аффектированно и театрально все признаки страстей и чувств, коими наделен был его герой. О размерах театрального помещения ("Комедийной хоромины") в Преображенском можно сказать, что театр был не велик - общей площадью 90 кв. саженей. Зрительный зал обит красным и зеленым сукном. На деревянных скамьях, расположенных амфитеатром, и на сцене размещались зрители. Царское место находилось впереди всех других и было обито красным сукном. Для царицы и царевен устроены особые места-"клети", то есть нечто наподобие лож, отделенных от зрительного зала решеткой. Они могли видеть спектакль, но в то же время не нарушать принятого этикета. Сцену и зал разделяли перила. Сцена занимала около 55 кв. саженей, то есть больше половины всей площади здания. Такое соотношение определялось необходимостью давать постановочно эффектные спектакли, требующие большой пышности и, соответственно, сценического места. Для изготовления костюмов и бутафории применялись ценные материалы: горностаевые меха, дорогие сукна, атлас, шелка, кружево. В спектакле применялись звуковые и световые эффекты. В "Темир-Аксакове действе" изображалось "стреляние", "ракеты", "огненная молния". Использовалась в ряде спектаклей и достаточно сложная бутафория - в ряде из них появлялись "человечьи головы", то есть бутафорские отрубленные головы. Уровень сценической техники был достаточно высок, поелику известно, что на сцене появлялось движущееся чудовище - Змей. Спектакли оформлялись живописными декорациями, которые располагались по кулисной системе, с применением перспективных задников.

Сегодня трудно представить все то потрясение, что испытали зрители на первом спектакле "Комедийной хоромины". Театр был безусловной новостью и чудом. И поскольку он был признан государственной властью, то, значит, и получал возможность дальнейшего развития - развития именно русского национального театра.

Выбор места для «делательного двора», или, как теперь стали называть, «комедийной храмины», происходил долго и мучительно. В июле 1702 года боярин Головин прислал в Москву приказ: «Равнять стрелецкие бывшие дворовые места от самой Неглинки даже ко двору князь Никиты Ивановича Репнина и х Каменному мосту, и к мельнице, что у Большой Тверской улицы, понеже то место назначено впредь для строения комедии». Затем в августе он писал: «По указу Великого государя комедиальный дом строить в Кремле городе, въехав в Никольские вороты на левой стороне, что взято место у Трубецких, подле городовой стены, за караульнею каменного». Но дьяки доносили, что «в том месте никакого строения строить невозможно, потому, государь, что наношено кирпичу и всякого лому, и земли от старых полат великие горы».

Русский художник Аполлинарий Михайлович Васнецов. В московском Кремле.

В сентябре из Ладоги от Головина пришел ответ: если «комедиальных хором в Кремле у Трубецких полат строить нельзя, то за городом (то есть за кремлевской стеной) возле триумфальных светлиц зделать». Дьяки же опять возражали: «А за городом на площади от триумфальных светлиц к Никольскому мосту по мере только двадцать пять сажень, а по сказке комедианта, чтоб быть строению в длину двадцать, поперек двенадцать, в вышину шесть сажень. А к тому, есть ли, государь, по письму твоему быть четырем избам, то в том, государь, месте под строение земли столько не будет, а есть ли по нужде и построитца, то от той хоромины площадь и триумфальные светлицы заставятца».

Вершители переписки со всеми европейскими (да и не только европейскими) государствами по всяческим важнейшим, секретным и малозначительным делам – дьяки Посольского приказа откровенно недоумевали, что какой-то актер-иноземец требовал от них (и от самого боярина Головина) столько внимания, тогда как они ко всей этой театральной затее относились весьма презрительно: «А комедиант совершенный ли мастер и шутейные дела его, станет ли подлинно – неведомо, и опыту ему не было. А какую комедию готовит – тому принес немецкое письмо и переводят, государь, на латинский язык, а с латинского на русской. А по разговорам, государь, переводчиков слышим, что мало в ней пристоинства». И далее дьяки весьма недвусмысленно высказывали свое отрицательное отношение к сему дорогостоящему новшеству – ведь жили же без театра, а что он такое, еще не известно: «Лес, государь, вельми дорог. И есть ли, государь, хоромы в таком знатном месте и великим иждивением построятца, а дело у них будет малое – за то, государь, опасны твоего гневу». Дьяки просили эти хлопотливые и маловажные комедийные дела «ведать помимо них», так как им «такие дела незаобычны». В ответ пришел грозный окрик Головина: «О комедии, что делать велено, вельми скучаете, гораздо вы утеснены делами. Кажется здесь суетнее и беспокойнее вашего делают безскучно; гораздо мочно сие дома живучи делать. Но как наперед сего к вам писано делайте и спешите к пришествию великого государя анбар построить. Скучно вам стало!»

Однако «анбар» не поспевал к приезду царя, и в октябре велено: «ради скорости поспешения комедии (покамест та храмина построится) сделать комедийный театрум и хоры» в доме генерала Лефорта. А Головин все слал угрожающие письма: «Есть ли пришествие великого государя будет к Москве, не понести б вам его гневу на себе!»

Дьяки совсем притихли и заспешили, стараясь исполнить волю Петра. Но с театром возникали новые сложности. Когда решили все, касающееся помещения, то добрались, наконец, до «комедийных писем», то есть пьес, которые в Посольском приказе «переводили с поспешением». И здесь возник вопрос: на каком языке их будут «отправлять»? «Надобно, конечно, на русском», – слал волю Петра Головин. «И тому Сплавскому (как посулил), чтоб таких вывез, приказано, чтоб умели исполнить», – напоминает грозно боярин. Но ведь за месяц и даже за два не выучишься по-русски! Тогда-то и родилась идея – уже не новая и испробованная во времена Алексея Михайловича – отдать к «начальному комедианту» Кунсту «из русских робят, каких чинов сыщутся, в ученики десять человек, к тому делу удобных». Такой приказ удручил дьяков несказанно: где достать плотников для постройки комедийной храмины – они знали. Но где же сыскать им русских ребят, годных к комедии?! И кто мог быть к ней пригоден?! А Головин все подгонял.

Комедийная хоромина – первое театральное здание в России, предназначенное для театральных представлений. Оно было построено в 1672 году в летней резиденции царя Алексея Михайловича в селе Преображенском близ Москвы (теперь это Москва).

Полковнику фон Стадену, уезжавшему за границу весной 1672 года, было поручено (среди прочих поручений) привезти для государя в службу всяких людей, «которые б умели всякие комедии строить». Но полковнику это поручение выполнить не удалось, так как иностранные актеры, имеющие самое приблизительное представление о Московии, да к тому же изрядно напуганные различными разговорами, ехать в Россию отказались. Это обстоятельство, однако, не изменило намерение создать театр. Заняться организацией театра было поручено пастору из Немецкой слободы в Москве Иоганну Грегори. По приказу царя Грегори должен был «Учинити комедию», а «на комедии действовать из Библии книгу «Есфирь». В это время и был построен театр Комедийная хоромина. Труппу театра набрали из детей иноземцев, живших в Москве. Она состояла из шестидесяти четырех человек. Сам Грегори и переводчик посольского приказа Юрий Гивнер репетировали пьесу, написанную на библейский сюжет. Пьеса была первоначально написана по-немецки, а потом переведена на русский язык. Репетиции проводились на двух языках.

17 октября 1672 года состоялось первое представление придворного театра. Спектакль «Есфирь», или «Артаксерксово действо», имел большой успех. Зрители были поражены тем, как на сцене события прошлого оживают перед ними и переносятся во время настоящее. Спектакль длился десять часов подряд без антракта, что объяснялось огромным размером пьесы.

И. Грегори

В 1672–1676 годах театр регулярно играл при царском дворе. Представления «комедий» прочно вошли в придворную жизнь. «Комедиями» в это время назывались любые спектакли – жанрового деления не было. Кроме «Комедийной хоромины» в Преображенском, было выстроено еще одно театральное помещение в Кремле – над придворной аптекой. В 1673 году была организована русская труппа из двадцати шести подьяческих и мещанских детей. Оповещалась придворная публика о начале спектакля «нарочными сокольниками» и «стремянными конюхами». «Комедийная хоромина» существовала до 1676 года и была закрыта после смерти царя Алексея Михайловича.

Девять «комедий» было поставлено на сцене этого театра за время его существования: «Артаксерксово действо» (1672), «Комедия о Товии-младшем» (1763), «Олоферново действо» (1674), «Темир-Аксаково действо» (1675), «Егорьева комедия» (1675), «Комедия об Адаме и Еве» (1675), «Комедия об Иосифе» (1675), «Комедия о Давыде с Галиадом» (1676), «Комедия о Бахусе с Венусом» (1676). Из всех пьес, что составляли репертуар театра, сохранились только «Артаксерксово действо» и «Олоферново действо». Первая из них представляла такую историю в лицах: царь Артаксеркс женится на прекрасной и добродетельной Есфири. Мудрый Мардохей, дядя Есфири, становится близким царю человеком. Но высокомерный и хитрый придворный Аман завидует ему и хочет его погубить. Козни властолюбивого злодея становятся известны царю, который велит его казнить. Пьеса восхваляла мудрость и справедливость царя, а перед спектаклем «оратор царев» непосредственно обращался в зрительный зал с разъяснением того, что будет видеть публика. Основная часть пьес, поставленных на сцене «Комедийной хоромины», была связана с библейскими сюжетами и проникнута религиозной (христианской) моралью. Могущественные люди и царства, забывающие Бога и охваченные гордыней, неминуемо погибают, а чтущие Бога – непобедимы. В других спектаклях рассказывалось о подвиге девушки, которая спасла свой народ от нашествия врагов. И этот спектакль начинался с обращения к царю как главному зрителю. Царь прославлялся как «мощнейший во всей вселенной», Бог хранит его царство, которое есть «ограда всему христианству», а посему люди, находящиеся под покровительством Бога, непобедимы. И далее шло прямое обращение: «Зри, великий царь… изъяснится в комедии сие». Мысль о том, что православный царь является защитником всех христианских народов от их врагов, развивалась в постановке пьесы «Темир-Аксаково действо». В основу пьесы был положен сюжет трагедии Марло «Тамерлан Великий». Тамерлан, или Темир-Аксак, изображен в «действе» как христианский государь, вступающийся за своих единоверцев из государства «кесаря Палеолога», которых хочет придать огню и мечу объятый властолюбием, хищный турецкий кесарь Баязет. Тамерлан побеждает турецкие войска и заключает Баязета в железную клетку, где он – «великий варвар и кровопивец» разбивает себе голову о железные прутья. Пьеса была поставлена накануне обострения отношений между Россией и Турцией. В этой ситуации особое значение приобретала сцена, в которой православный государь обращался к своим воинам: «Могут ли они турецкое государство одолеть?» И получал утвердительный ответ. Это была первая постановка на светский сюжет, тогда как три следующие были религиозного содержания.

Для регулярной работы театра требовались актеры, а потому была открыта русская театральная школа. Она была одним из первых театральных учебных заведений Европы. Грегори обучал и русских детей, к 1675 году их было семьдесят человек. Ученики школы (русские и иноземные) были в то же время исполнителями в спектаклях придворного театра. Однако иноземцы содержались гораздо лучше, нежели русские актеры – оплата их труда была более высокой. Вероятнее всего, что учителя-иноземцы обучали актерскому мастерству так, как сами его понимали, то есть опираясь на манеру исполнения, принятую в немецком театре XVII века. Актер должен был «представлять» аффектированно и театрально все признаки страстей и чувств, коими наделен был его герой.

О размерах театрального помещения («Комедийной хоромины») в Преображенском можно сказать, что театр был не велик – общей площадью 90 кв. саженей. Зрительный зал обит красным и зеленым сукном. На деревянных скамьях, расположенных амфитеатром, и на сцене размещались зрители. Царское место находилось впереди всех других и было обито красным сукном. Для царицы и царевен устроены особые места-»клети», то есть нечто наподобие лож, отделенных от зрительного зала решеткой. Они могли видеть спектакль, но в то же время не нарушать принятого этикета. Сцену и зал разделяли перила. Сцена занимала около 55 кв. саженей, то есть больше половины всей площади здания. Такое соотношение определялось необходимостью давать постановочно эффектные спектакли, требующие большой пышности и, соответственно, сценического места. Для изготовления костюмов и бутафории применялись ценные материалы: горностаевые меха, дорогие сукна, атлас, шелка, кружево. В спектакле применялись звуковые и световые эффекты. В «Темир-Аксакове действе» изображалось «стреляние», «ракеты», «огненная молния». Использовалась в ряде спектаклей и достаточно сложная бутафория – в ряде из них появлялись «человечьи головы», то есть бутафорские отрубленные головы. Уровень сценической техники был достаточно высок, поелику известно, что на сцене появлялось движущееся чудовище – Змей. Спектакли оформлялись живописными декорациями, которые располагались по кулисной системе, с применением перспективных задников.

Сегодня трудно представить все то потрясение, что испытали зрители на первом спектакле «Комедийной хоромины». Театр был безусловной новостью и чудом. И поскольку он был признан государственной властью, то, значит, и получал возможность дальнейшего развития – развития именно русского национального театра.

- 73.

Где жил державин. Державин Г.Р. Достижения Гавриила Державина

Электронное письмо на английском языке примеры

Капельница с глюкозой побочные действия Сколько нужно капать глюкозу чтобы стало легче

Эссе на тему: Особенный ребенок в семье

Люди, победившие рак? Как победить рак? Почему человечество никогда не сможет победить рак И тем самым рак побеждают