Разделы: Литература

Цели урока:

- углубить представления учащихся о художественном своеобразии прозы М. Горького; познакомить учащихся с историей создания пьесы "На дне".

- на основе непосредственных впечатлений от прочтения пьесы провести комплексный анализ произведения, рассмотрев проблематику, сюжетно-композиционные особенности, своеобразие художественных образов.

- совершенствовать навыки учащихся по анализу художественного произведения, развивая умение выделять главные, существенные моментыв развитии действия, определять их роль для раскрытия темы и идеи произведения, делать самостоятельные выводы.

- работая над анализом произведения, формировать у учащихся собственное отношение к событиям и героям пьесы, тем самым способствовать развитию активной жизненной позиции, умения отстоять собственную точку зрения.

- развивать навыки исследования художественного текста.

- на примере героев воспитывать лучшие человеческие качества: сострадание, милосердие, гуманизм.

- воспитывать внимательное отношение к слову.

Ход урока

I. Орг. момент, объяснение целей и задач урока.

Сегодня мы продолжаем с вами изучение творчества А. Горького. На предыдущем уроке мы говорили о жизни писателя, рассмотрев творчество в общих чертах. А сегодня наша задача будет заключаться в том, чтобы более детально подойти к этому вопросу: мы остановимся на изучении и анализе пьесы А. Горького "На дне".

Перед непосредственным анализом произведения мне бы хотелось напомнить вам о том, что, знакомясь с произведениями литературы, искусства, не нужно делать поспешных выводов: сложно, непонятно.... Помните: чтобы понять, нужно, по замечанию Л. Н. Толстого, "заставить ум свой действовать со всею ему возможною силою".

II. Литературный настрой, поэтическая пятиминутка.

III. Переход к теме урока.

1. Рассказ учителя об истории написания пьесы "На дне".

В 1900 г., когда артисты Художественного театра ездили в Крым, чтобы показать Чехову его пьесы "Чайка" и "Дядя Ваня", они познакомились с Горьким. Руководитель театра Немирович-Данченко говорил им, что театру предстоит задача не только "пленить своим искусством Чехова, но и заразить желанием Горького написать пьесу".

В следующем году Горький передал Художественному театру свою пьесу "Мещане". Первое представление горьковской пьесы Художественным театром состоялось 26 марта 1902 году, в Петербурге, куда театр выехал на весенние гастроли. Впервые на сцене появился новый герой: революционер-рабочий, машинист Нил, человек, сознающий свою силу, уверенный в победе. И хотя цензура вычеркнула из пьесы все "опасные" места, вычеркнула и слова Нила: "Хозяин тот, кто трудится!", "прав - не дают, права - берут", все-таки пьеса звучала в целом как призыв к свободе, борьбе.

Правительство боялось, что спектакль превратился в революционную демонстрацию. Во время генеральной репетиции пьесы театр был окружен полицией, а в театре были расставлены переодетые городовые; на площади перед театром разъезжали конные жандармы. "Можно было подумать, что готовились не к генеральной репетиции, а к генеральному сражению", - писал позднее Станиславский.

Почти одновременно с пьесой "Мещане" Горький работал над второй пьесой, "На дне". В этой новой пьесе еще более резко и смело звучал протест против капиталистического общества. Горький показал в ней новый, незнакомый мир - мир босяков, людей, опустившихся на самое дно жизни.

В августе 1902 года Горький передал пьесу Немировичу-Данченко. Начались репетиции, и Горькому часто теперь приходилось бывать в Москве. Артисты и режиссер работали с увлечением, ходили на Хитров рынок, в ночлежки, где жили босяки, и Горький много рассказывал о жизни своих героев помогал правильнее понять их жизнь, привычки.

О. Л. Книппер-Чехова вспоминала, как на одной из репетиций Горький рассказал: "Читал я "На дне" в ночлежке, настоящему Барону, настоящей Насте. Понимаете! Плакали в ночлежке, кричали: "Мы хуже!"... Целовали меня, обнимали...". 18 декабря 1902 года состоялась премьера пьесы. Без конца вызывали актеров, режиссеров, автора. Спектакль превратился в бурное чествование А. М. Горького; он вышел на сцену взволнованный, растерянный, - такого успеха он не ожидал. Большой, немного сутулый, он хмурился и от смущения забыл бросить папиросу, которую держал в зубах, забыл, что надо кланяться.

Огромная толпа, не попавшая на спектакль, долго стояла у театра. Полиция убеждала публику разойтись, но никто не уходил - ждали Горького, чтобы только посмотреть на него.

А работа над пьесой была сложной и напряженной. "Без солнца" - "Ночлежка" - "В ночлежном доме" - "На дне" - так изменялось ее название. История названия в какой-то мере обозначает общие контуры работы автора над пьесой. Об этом процессе есть свидетельства современников. "Был я в Арзамасе у Горького, - писал Л. Андреев, - и слышал новую его драму "В ночлежном доме" или "На дне" (он еще не остановился на том или другом заглавии)... Он нагромоздил гору жесточайших страданий, бросил в кучу десятки разнохарактерных лиц - и все объединил жгучим стремлением к правде и справедливости".

2. Работа аналитического характера по пьесе М. Горького "На дне".

а) Беседа по вопросам:

Название "На дне" рождает чувство перспективы, так и хочется далее поставить многоточие. Что происходит "на дне"? "На дне" чего, только ли жизни? Может быть, и души? (Да, именно этот смысл приобретает первостепенное значение. "На дне" как философская драма, раздумье о назначении и возможностях человека и о сути человеческого отношения к человеку. "Дно жизни" - трагический образ пьесы; обнаженная правда бытовых реалий и резкая контрастность красок: антитеза ночлежки - пещеры и за ее стенами пробуждающейся природы - смерти и жизни.)

б) Работа над образами и особенностями композиции пьесы.

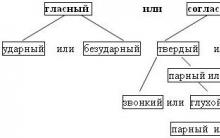

Композиция пьесы предусматривает следующие части:

- Экспозиция - вступительная часть (факультативная часть), которая на начальном этапе анализа художественного произведения помогает ответить на ряд вопросов: где ?, когда ?, что происходит? - и даёт первоначальное представление о действующих героях.

- Завязка - событие, с которого начинается действие.

- Развитие действия.

- Кульминация - наивысшая точка в развитии действия.

- Спад действия.

- Развязка - событие, которым заканчивается действие.

Композицию пьесы можно представить в виде следующей графической схемы:

(Далее при аналитической работе определяется соответствие того или иного эпизода произведения соответствующему пункту схемы. В итоге анализа получается сюжетно-композиционная схема, которая наглядно помогает представить цепочку событий, составляющих сюжет произведения, и раскрыть особенности строения изучаемого произведения. По ходу анализа совершенствуется умение давать индивидуальную и обобщенную характеристику героям, углубляются знания о композиции и сюжете.)

Пьеса начинается с авторской ремарки. Как вы думаете, почему она столь пространна? - С кем и как мы знакомимся в экспозиции? (17 героев в пьесе, и с 10-ю из них мы знакомимся в экспозиции) - Что вы можете сказать о героях? - Какие темы отчетливо звучат в спорах и размышлениях героев? Каковы их взгляды на жизнь? - Завязка пьесы - появление Луки. Какие события "завязываются" в этот момент? Какие струны души затрагивает странник своими неожиданно человечно звучащими в ночлежке словами? - Охарактеризуйте Луку по его репликам.

II-е действие начинается с песни "Солнце всходит и заходит", стихи Беранже создают своеобразный музыкальный фон событий. Но только ли? Какова роль песни во II действии?

Как с развитием действия меняются герои? Какие выходы видят они из создавшейся ситуации? (Настя "отдушину" видит в чтении и вышивке, живет сказочными фантазиями о прошедшей, настоящей любви. "Лишняя я здесь," - говоря эти слова, Настя как бы отгораживается от жителей ночлежки. Наташа тоже живет надеждами на лучшее, поэтому и защищает Настю: "Видно, вранье-то приятнее правды... Я - тоже... Выдумываю... Выдумываю и - жду...". Клещ думает вырваться: "Я рабочий человек", - заявляет он. Пепел мечтает вырваться: "Лучше надо жить! Надо так жить... чтобы самому себя можно мне было уважать..." Поддержку он видит в Наташе: "Ты пойми... Назови ты... А ты - молодая елочка - и колешься, а сдержишь..." Актер мечтает вылечиться: "Я сегодня - работал, мел улицу... а водки не пил!")

Во II действии Актер читает стихи:

"Господа! Если к правде святой

Мир дорогу найти не умеет, -

Честь безумцу, который навеет

Человечеству сон золотой."

Как вы понимаете эти строки?

IV действие начинается с того, что герои вспоминают о Луке. Как вы теперь охарактеризуете Луку?

- Место и роль человека в жизни.

- Нужна ли человеку правда?

- Возможно ли изменить жизнь?

В судьбе героев пьесы "На дне" Горький увидел "вещественное преступление", которое совершается обществом. Горький сумел показать в драме новых героев, которых еще не видела сцена - он вывел на нее босяков. Горький сумел прямо и недвусмысленно указать на "виновников преступления". В этом ее социальный и политический смысл пьесы, причина, по которой ее назвали пьесой - буревестником.

IV. Итоги урока. Выводы. Домашнее задание.

Цель урока: показать новаторство Горького; определить составляющие жанра и конфликта в пьесе.

Методические приемы: лекция, аналитическая беседа.

Оборудование урока: портрет и фотографии А.М.Горького разных лет, иллюстрации «На дне».

Скачать:

Предварительный просмотр:

Ход урока.

- Беседа по содержанию пьесы «На дне».

В ранних романтических произведениях Горького нашли отражение некоторые философские и эстетические произведения Ницше. Центральным образом у раннего Горького является гордая и сильная личность, воплощающая идею свободы. Поэтому жертвующий собой ради людей Данко находится в одном ряду с пьяницей и вором Челкашом, никаких подвигов ради кого-либо не совершающим. «Сила есть добродетель», утверждал Ницше, и для Горького красота человека заключается в силе и подвиге даже бесцельном: сильный человек имеет право находиться «по ту сторону добра и зла», быть вне этических принципов, как Челкаш, а подвигом, с этой точки зрения, является сопротивление общему течению жизни.

В 1902 году Горький создает драму «На дне».

Как изображается место действия?

Место действия описывается в авторских ремарках. В первом действии это подвал, похожий на пещеру, тяжелые, каменные своды, закопченные, с обвалившейся штукатуркой. Важно, что писатель делает указания, как освещается сцена: «от зрителя и сверху вниз», свет доходит до ночлежников из подвального окошка, как будто ищет среди подвальных обитателей – людей. Тонкие перегородки отгораживают комнату Пепла. «Везде по стенам – нары». Кроме Квашни, Барона и Насти, которые живут в кухне, своего угла нет ни у кого. Все друг перед другом напоказ, укромное место только на печке и за ситцевым пологом, отделяющим от других кровать умирающей Анны (этим она уже как бы отделена от жизни). Везде грязь: грязный ситцевый полог, некрашеные и грязные стол, скамьи, табурет, изодранные картонки, куски клеенки, тряпье.

Третье действие происходит ранней весной вечером на пустыре, «засоренным разным хламом и заросшим бурьяном дворовом месте». Обратим внимание на колорит этого места: темная стена «сарая или конюшни», «серая, покрытая остатками штукатурки» стена ночлежки, красная стена кирпичного брандмауэра, закрывающего небо, красноватый свет заходящего солнца, черные сучья бузины без почек.

В обстановке четвертого действия происходят существенные перемены: перегородки бывшей комнаты Пепла сломаны, наковальня Клеща исчезла. Действие происходит ночью, а свет из внешнего мира уже не пробивается в подвал – сцена освещена лампой, стоящей посреди стола. Однако последний акт драмы совершается все же на пустыре – там удавился Актер.

Какие люди являются обитателями ночлежки?

Люди, опустившиеся на дно жизни, попадают в ночлежку. Это последнее пристанище для босяков, маргиналов, «бывших людей». Здесь все социальные слои общества: разорившийся дворянин Барон, содержатель ночлежки Костылев, полицейский Медведев, слесарь Клещ, картузник Бубнов, торговка Квашня, шулер Сатин, проститутка Настя, вор Пепел. Всех уравнивает положение отбросов общества. Здесь живут совсем молодые (сапожник Алешка 20 лет) и нестарые еще люди (самому старшему, Бубнову, 45 лет). Однако их жизнь уже почти закончена. Умирающая Анна представляется нам старухой, а ей, 30 лет.

У многих ночлежников нет имен, остались одни клички, выразительно обрисовывающие своих носителей. Ясен облик торговки пельменями Квашни, характер Клеща, гонор Барона. Актер когда-то носил звучную фамилию Сверчков-Задунайский, а теперь даже воспоминаний почти не осталось – «все забыл».

Что является предметом изображения в пьесе? Каков конфликт драмы?

Справка: Резкая конфликтная ситуация, разыгрывающая на глазах у зрителей, является важнейшей чертой драмы как рода литературы.

Предметом изображения в драме становится сознание людей, выброшенных в результате глубинных социальных процессов, на дно жизни. Социальный конфликт имеет в пьесе несколько уровней. Ясно обозначены социальные полюса: на одном – содержатель ночлежки Костылев и поддерживающий его власть полицейский Медведев, на другом – по существу бесправные ночлежники. Таким образом, очевиден конфликт между властью и лишенными прав людьми. Этот конфликт почти не развивается, потому что Костылевы и Медведев не так уж далеки от обитателей ночлежки.

Каждый из ночлежников пережил в прошлом свой социальный конфликт, в результате которого оказался в унизительном положении.

Что привело в ночлежку ее обитателей – Сатина, Барона, Клеща, Бубнова, Актера, Настю, Пепла? Какова предыстория этих персонажей?

Сатин попал на дно, после того как отсидел в тюрьме за убийство; Барон разорился; Клещ потерял работу; Бубнов ушел из дома «от греха подальше», чтобы не убить жену и ее любовника, хотя сам признается, что он ленив, да еще и запойный пьяница; Актер спился; судьба Пепла была предопределена уже при его рождении: «Я – сызмальства – вор … все, всегда говорили мне: вор Васька, воров сын Васька!». Подробней других рассказывает об этапах своего падения Барон (4 действие). Каждый этап жизни 33 Барона словно отмечен определенным костюмом. Эти переодевания символизируют постепенное снижение социального статуса, причем за этими переодеваниями ничего не стоит, жизнь прошла как во сне.

В чем особенность социального конфликта каждого обитателя ночлежки?

Как социальный конфликт взаимосвязан с драматургическим?

Эти социальные конфликты вынесены за сцену, отодвинуты в прошлое, они не становятся основой драматургического конфликта.

Какого рода конфликты, кроме социального, выделяются в пьесе?

В пьесе есть традиционный любовный конфликт. Его обуславливают взаимоотношения

Васьки Пепла, Василисы, жены хозяина ночлежки, Костылева и Наташи, сестры Василисы. Экспозиция этого конфликта – разговор ночлежников, из которого ясно, что Костылев ищет в ночлежке свою жену Василису, которая изменяет ему с Пеплом. Завязка этого конфликта – появление в ночлежке Наташи, ради которой Пепел оставляет Василису. В ходе развития любовного конфликта становится ясно, что отношения с Наташей возрождают Пепла, он хочет уехать с ней и начать новую жизнь. Кульминация конфликта вынесена за сцену: в конце третьего действия мы из слов Квашни узнаем, что «кипятком ноги девке сварили» - Василиса опрокинула самовар и обварила ноги Наташе. Убийство Костылева Пеплом оказывается трагической развязкой любовного конфликта. Наташа перестает верить Пеплу: «Они – заодно! Будьте вы прокляты! Вы оба…»

В чем своеобразие любовного конфликта?

Любовный конфликт становится гранью социального конфликта. Он показывается, что античеловеческие условия калечат человека, и даже любовь не спасает человека, а ведет к трагедии: к смерти, увечью, убийству, каторге. В результате одна Василиса достигает всех своих целей: мстит бывшему любовнику Пеплу и своей сестре – сопернице Наташе, избавляется от нелюбимого и опостылевшего мужа и становится единовластной хозяйкой ночлежки. В Василисе не остается ничего человеческого, и это показывает чудовищность социальных условий, которые изуродовали и обитатели ночлежки, и ее хозяев. Ночлежники прямо не участвуют в этом конфликте, они лишь сторонние зрители.

- Слово учителя.

Конфликт, в котором участвуют все герои, - другого рода. Горький изображает сознание людей дна. Сюжет разворачивается не столько во внешнем действии – в обыденной жизни, сколько в диалогах героев. Именно разговоры ночлежников определяют развитие драматургического конфликта. Действие переводится во внесобытийный ряд. Это характерно для жанра философской драмы.

Итог. Жанр пьесы можно определить как социально-философскую драму.

Д.З.

Выявить роль Луки в пьесе. Выписать его высказывания о людях, о жизни, о правде, о вере.

Разделы: Литература

Цели урока:

- углубить представления учащихся о художественном своеобразии прозы М. Горького; познакомить учащихся с историей создания пьесы "На дне".

- на основе непосредственных впечатлений от прочтения пьесы провести комплексный анализ произведения, рассмотрев проблематику, сюжетно-композиционные особенности, своеобразие художественных образов.

- совершенствовать навыки учащихся по анализу художественного произведения, развивая умение выделять главные, существенные моментыв развитии действия, определять их роль для раскрытия темы и идеи произведения, делать самостоятельные выводы.

- работая над анализом произведения, формировать у учащихся собственное отношение к событиям и героям пьесы, тем самым способствовать развитию активной жизненной позиции, умения отстоять собственную точку зрения.

- развивать навыки исследования художественного текста.

- на примере героев воспитывать лучшие человеческие качества: сострадание, милосердие, гуманизм.

- воспитывать внимательное отношение к слову.

Ход урока

I. Орг. момент, объяснение целей и задач урока.

Сегодня мы продолжаем с вами изучение творчества А. Горького. На предыдущем уроке мы говорили о жизни писателя, рассмотрев творчество в общих чертах. А сегодня наша задача будет заключаться в том, чтобы более детально подойти к этому вопросу: мы остановимся на изучении и анализе пьесы А. Горького "На дне".

Перед непосредственным анализом произведения мне бы хотелось напомнить вам о том, что, знакомясь с произведениями литературы, искусства, не нужно делать поспешных выводов: сложно, непонятно.... Помните: чтобы понять, нужно, по замечанию Л. Н. Толстого, "заставить ум свой действовать со всею ему возможною силою".

II. Литературный настрой, поэтическая пятиминутка.

III. Переход к теме урока.

1. Рассказ учителя об истории написания пьесы "На дне".

В 1900 г., когда артисты Художественного театра ездили в Крым, чтобы показать Чехову его пьесы "Чайка" и "Дядя Ваня", они познакомились с Горьким. Руководитель театра Немирович-Данченко говорил им, что театру предстоит задача не только "пленить своим искусством Чехова, но и заразить желанием Горького написать пьесу".

В следующем году Горький передал Художественному театру свою пьесу "Мещане". Первое представление горьковской пьесы Художественным театром состоялось 26 марта 1902 году, в Петербурге, куда театр выехал на весенние гастроли. Впервые на сцене появился новый герой: революционер-рабочий, машинист Нил, человек, сознающий свою силу, уверенный в победе. И хотя цензура вычеркнула из пьесы все "опасные" места, вычеркнула и слова Нила: "Хозяин тот, кто трудится!", "прав - не дают, права - берут", все-таки пьеса звучала в целом как призыв к свободе, борьбе.

Правительство боялось, что спектакль превратился в революционную демонстрацию. Во время генеральной репетиции пьесы театр был окружен полицией, а в театре были расставлены переодетые городовые; на площади перед театром разъезжали конные жандармы. "Можно было подумать, что готовились не к генеральной репетиции, а к генеральному сражению", - писал позднее Станиславский.

Почти одновременно с пьесой "Мещане" Горький работал над второй пьесой, "На дне". В этой новой пьесе еще более резко и смело звучал протест против капиталистического общества. Горький показал в ней новый, незнакомый мир - мир босяков, людей, опустившихся на самое дно жизни.

В августе 1902 года Горький передал пьесу Немировичу-Данченко. Начались репетиции, и Горькому часто теперь приходилось бывать в Москве. Артисты и режиссер работали с увлечением, ходили на Хитров рынок, в ночлежки, где жили босяки, и Горький много рассказывал о жизни своих героев помогал правильнее понять их жизнь, привычки.

О. Л. Книппер-Чехова вспоминала, как на одной из репетиций Горький рассказал: "Читал я "На дне" в ночлежке, настоящему Барону, настоящей Насте. Понимаете! Плакали в ночлежке, кричали: "Мы хуже!"... Целовали меня, обнимали...". 18 декабря 1902 года состоялась премьера пьесы. Без конца вызывали актеров, режиссеров, автора. Спектакль превратился в бурное чествование А. М. Горького; он вышел на сцену взволнованный, растерянный, - такого успеха он не ожидал. Большой, немного сутулый, он хмурился и от смущения забыл бросить папиросу, которую держал в зубах, забыл, что надо кланяться.

Огромная толпа, не попавшая на спектакль, долго стояла у театра. Полиция убеждала публику разойтись, но никто не уходил - ждали Горького, чтобы только посмотреть на него.

А работа над пьесой была сложной и напряженной. "Без солнца" - "Ночлежка" - "В ночлежном доме" - "На дне" - так изменялось ее название. История названия в какой-то мере обозначает общие контуры работы автора над пьесой. Об этом процессе есть свидетельства современников. "Был я в Арзамасе у Горького, - писал Л. Андреев, - и слышал новую его драму "В ночлежном доме" или "На дне" (он еще не остановился на том или другом заглавии)... Он нагромоздил гору жесточайших страданий, бросил в кучу десятки разнохарактерных лиц - и все объединил жгучим стремлением к правде и справедливости".

2. Работа аналитического характера по пьесе М. Горького "На дне".

а) Беседа по вопросам:

Название "На дне" рождает чувство перспективы, так и хочется далее поставить многоточие. Что происходит "на дне"? "На дне" чего, только ли жизни? Может быть, и души? (Да, именно этот смысл приобретает первостепенное значение. "На дне" как философская драма, раздумье о назначении и возможностях человека и о сути человеческого отношения к человеку. "Дно жизни" - трагический образ пьесы; обнаженная правда бытовых реалий и резкая контрастность красок: антитеза ночлежки - пещеры и за ее стенами пробуждающейся природы - смерти и жизни.)

б) Работа над образами и особенностями композиции пьесы.

Композиция пьесы предусматривает следующие части:

- Экспозиция - вступительная часть (факультативная часть), которая на начальном этапе анализа художественного произведения помогает ответить на ряд вопросов: где ?, когда ?, что происходит? - и даёт первоначальное представление о действующих героях.

- Завязка - событие, с которого начинается действие.

- Развитие действия.

- Кульминация - наивысшая точка в развитии действия.

- Спад действия.

- Развязка - событие, которым заканчивается действие.

Композицию пьесы можно представить в виде следующей графической схемы:

(Далее при аналитической работе определяется соответствие того или иного эпизода произведения соответствующему пункту схемы. В итоге анализа получается сюжетно-композиционная схема, которая наглядно помогает представить цепочку событий, составляющих сюжет произведения, и раскрыть особенности строения изучаемого произведения. По ходу анализа совершенствуется умение давать индивидуальную и обобщенную характеристику героям, углубляются знания о композиции и сюжете.)

Пьеса начинается с авторской ремарки. Как вы думаете, почему она столь пространна? - С кем и как мы знакомимся в экспозиции? (17 героев в пьесе, и с 10-ю из них мы знакомимся в экспозиции) - Что вы можете сказать о героях? - Какие темы отчетливо звучат в спорах и размышлениях героев? Каковы их взгляды на жизнь? - Завязка пьесы - появление Луки. Какие события "завязываются" в этот момент? Какие струны души затрагивает странник своими неожиданно человечно звучащими в ночлежке словами? - Охарактеризуйте Луку по его репликам.

II-е действие начинается с песни "Солнце всходит и заходит", стихи Беранже создают своеобразный музыкальный фон событий. Но только ли? Какова роль песни во II действии?

Как с развитием действия меняются герои? Какие выходы видят они из создавшейся ситуации? (Настя "отдушину" видит в чтении и вышивке, живет сказочными фантазиями о прошедшей, настоящей любви. "Лишняя я здесь," - говоря эти слова, Настя как бы отгораживается от жителей ночлежки. Наташа тоже живет надеждами на лучшее, поэтому и защищает Настю: "Видно, вранье-то приятнее правды... Я - тоже... Выдумываю... Выдумываю и - жду...". Клещ думает вырваться: "Я рабочий человек", - заявляет он. Пепел мечтает вырваться: "Лучше надо жить! Надо так жить... чтобы самому себя можно мне было уважать..." Поддержку он видит в Наташе: "Ты пойми... Назови ты... А ты - молодая елочка - и колешься, а сдержишь..." Актер мечтает вылечиться: "Я сегодня - работал, мел улицу... а водки не пил!")

Во II действии Актер читает стихи:

"Господа! Если к правде святой

Мир дорогу найти не умеет, -

Честь безумцу, который навеет

Человечеству сон золотой."

Как вы понимаете эти строки?

IV действие начинается с того, что герои вспоминают о Луке. Как вы теперь охарактеризуете Луку?

- Место и роль человека в жизни.

- Нужна ли человеку правда?

- Возможно ли изменить жизнь?

В судьбе героев пьесы "На дне" Горький увидел "вещественное преступление", которое совершается обществом. Горький сумел показать в драме новых героев, которых еще не видела сцена - он вывел на нее босяков. Горький сумел прямо и недвусмысленно указать на "виновников преступления". В этом ее социальный и политический смысл пьесы, причина, по которой ее назвали пьесой - буревестником.

IV. Итоги урока. Выводы. Домашнее задание.

Анализ пьесы М. Горького "На дне"

Во всех пьесах М.Горького громко звучал важный мотив - пассивный гуманизм, обращенный лишь к таким чувствам, как жалость и сострадание, и противопоставление ему гуманизма активного, возбуждающего в людях стремление к протесту, сопротивлению, борьбе. Этот мотив составил главное содержание пьесы, созданной Горьким в 1902 году и сразу вызвавшей бурные дискуссии, а затем породившей за несколько десятилетий такую огромную критическую литературу, какую немногие из драматических шедевров породили за несколько веков. Речь идет о философской драме «На дне».

Пьесы Горького - это социальные драмы, в которых обычна проблематика и необычны герои. У автора нет главных и второстепенных героев. В сюжете пьес главное - не столкновение людей в каких-то жизненных ситуациях, а столкновение жизненных позиций и взглядов этих людей. Это - социально-философские драмы. Все в пьесе подчинено философскому конфликту, столкновению различных жизненных позиций. И именно поэтому напряженный диалог, часто спор - вот главное в произведении драматурга. Монологи в пьесе редки и являются завершением определенного этапа спора героев, выводом, даже авторской декларацией (например, монолог Сатина). Спорящие стороны стремятся убедить друг друга - и речь каждого из героев ярка, богата афоризмами.

Развитие действия пьесы «На дне» течет по нескольким параллельным руслам, почти независимым друг от друга. В особый сюжетный узел завязываются отношения хозяина ночлежки Костылева, его жены Василисы, ее сестры Наташи и вора Пепла, - на этом жизненном материале можно было бы создать отдельную социально-бытовую драму. Отдельно развивается сюжетная линия, связанная с отношениями потерявшего работу и опустившегося «на дно» слесаря Клеща и его умирающей жены Анны. Отдельные сюжетные узлы образуются из отношений Барона и Насти, Медведева и Квашни, из судеб Актера, Бубнова, Алешки и других. Может показаться, что Горький дал лишь сумму примеров из жизни обитателей «дна» и что, по существу, ничего не изменилось бы, если бы этих примеров было больше или меньше.

Кажется даже, что он сознательно добивался разорванности действия, деля то и дело сцену на несколько участков, каждый из которых населен своими персонажами и живет своей особой жизнью. При этом возникает интересный многоголосый диалог: реплики, звучащие на одном из участков сцены, как бы случайно перекликаются с репликами, звучащими на другом, приобретая неожиданный эффект. В одном углу сцены Пепел уверяет Наташу, что никого и ничего не боится, а в другом - латающий картуз Бубнов говорит протяжно: «А ниточки-то гнилые...» И это звучит как злая ирония по адресу Пепла. В одном углу спившийся Актер пытается и не может продекламировать любимое стихотворение, а в другом Бубнов, играющий в шашки с городовым Медведевым, злорадно говорит ему: «Пропала твоя дамка...» И опять-таки кажется, что это обращено не только к Медведеву, но и к Актеру, что речь идет не только о судьбе партии в шашки, но и о судьбе человека.

Такое сквозное действие носит сложный характер в этой пьесе. Чтобы понять его, надо разобраться в том, какую роль играет здесь Лука. Этот странствующий проповедник всех утешает, всем обещает избавление от страданий, всем говорит: «Ты - надейся!», «Ты - верь!» Лука - незаурядная личность: умен, у него громадный опыт и острый интерес к людям. Вся философия Луки сжата в одном его изречении: «Во что веришь, то и есть». Он уверен, что правдой никогда и никакую душу не вылечишь, да и ничем не вылечишь, а можно лишь смягчить боль утешительной ложью. Он при этом искренне жалеет людей и искренне хочет им помочь.

Из столкновений подобного рода и образуется сквозное действие пьесы. Ради него Горькому и понадобились как бы параллельно развивающиеся судьбы разных людей. Это - люди разной жизнеспособности, разной сопротивляемости, разной способности верить в человека. То, что проповедь Луки, ее реальная ценность «проверяется» на столь разных людях, делает эту проверку особенно убедительной.

Лука говорит умирающей Анне, не знавшей при жизни покоя: «Ты - с радостью помирай, без тревоги...» А в Анне, напротив, усиливается желание жить: «... еще немножко... пожить бы... немножко! Коли там муки не будет... здесь можно потерпеть... можно!» Это - первое поражение Луки. Он рассказывает Наташе притчу о «праведной земле», чтобы убедить ее в пагубности правды и в спасительности обмана. А Наташа делает совсем другой, прямо противоположный вывод о герое этой притчи, покончившем с собой: «Не стерпел обмана». И эти слова бросают свет на трагедию Актера, поверившего утешениям Луки и не сумевшего вынести горького разочарования.

Краткие диалоги старика с его «подопечными», переплетаясь между собой, сообщают пьесе напряженное внутреннее движение: растут призрачные надежды несчастных. А когда начинается крушение иллюзий, Лука незаметно исчезает.

Самое большое поражение терпит Лука от Сатина. В последнем акте, когда Луки уже нет в ночлежке и все спорят о том, кто он такой и чего, собственно, добивается, усиливается беспокойство босяков: как, чем жить? Барон выражает общее состояние. Сознавшись, что он раньше «никогда и ничего не понимал», жил «как во сне», он раздумчиво замечает: «... ведь зачем-нибудь я родился...» Люди начинают слушать друг друга. Сатин сначала защищает Луку, отрицая, что тот - сознательный обманщик, шарлатан. Но эта защита быстро превращается в наступление - наступление на ложную философию Луки. Сатин говорит: «Он врал... но - это из жалости к вам... Есть ложь утешительная, ложь примиряющая... Я - знаю ложь! Кто слаб душой... и кто живет чужими соками, - тем ложь нужна... Одних она поддерживает, другие - прикрываются ею... А кто - сам себе хозяин... кто независим и не жрет чужого - зачем ему ложь? Ложь - религия рабов и хозяев... Правда - бог свободного человека!» Ложь как «религию хозяев» воплощает в себе хозяин ночлежки Костылев. Лука воплощает в себе ложь как «религию рабов», выражающую их слабость и придавленность, их неспособность бороться, склонность к терпению, к примирению.

Сатин делает вывод: «Все - в человеке, все - для человека! Существует только человек, все же остальное - дело его рук и его мозга». И хотя для Сатина его сожители были и останутся «тупы, как кирпичи», а он сам дальше этих слов тоже не пойдет, впервые в ночлежке раздается серьезная речь, ощущается боль из-за погибшей жизни. Приход Бубнова усиливает это впечатление. «Где народ?» - восклицает он и предлагает «петь... всю ночь», отрыдать свою бесславную судьбу. Вот почему Сатин откликается на известие о самоубийстве Актера резкими словами: «Эх... испортил песню... дурак!» Эта реплика имеет и другой акцент. Уход из жизни Актера - снова шаг человека, не выдержавшего правды.

Каждый из последних трех актов «На дне» кончается чьей-нибудь смертью. В финале II действия Сатин кричит: «Мертвецы не слышат!» Движение драмы сопряжено с пробуждением «живых трупов», их слуха, эмоций. Именно здесь заключен главный гуманный, нравственный смысл пьесы, хотя она и заканчивается трагически.

Проблема гуманизма сложна тем, что ее нельзя решить раз и навсегда. Каждая новая эпоха и каждый сдвиг в истории заставляют ставить и решать ее заново. Вот почему могут возникать снова и снова споры о «мягкости» Луки и грубости Сатина.

Многозначность горьковской пьесы привела к разным театральным ее постановкам. Самым ярким было первое сценическое воплощение драмы (1902) Художественным театром, режиссерами К.С. Станиславским, В.И. Немировичем-Данченко, при непосредственном участии М.Горького. Станиславский позже писал, что всех покорил «своеобразный романтизм, с одной стороны граничащий с театральностью, а с другой - с проповедью».

В 60-е годы «Современник» под руководством О.Ефремова как бы вступил в полемику с классической трактовкой «На дне». На первый план была выведена фигура Луки. Его утешительные речи поданы как выражение заботы о человеке, а Сатина одергивали за «грубость». Духовные порывы героев оказывались пригашенными, а атмосфера действия - приземленной.

Споры о пьесе вызваны разным восприятием драматургии Горького. В пьесе «На дне» нет предмета спора, столкновений. Отсутствует и непосредственная взаимооценка героев: их отношения сложились давно, до начала пьесы. Поэтому подлинный смысл поведения Луки открывается не сразу. Рядом с озлобленными репликами обитателей ночлежки его «благостные» речи звучат контрастно, человечно. Отсюда и рождается стремление «гуманизировать» этот образ.

М.Горький психологически выразительно воплотил перспективную концепцию человека. Писатель раскрыл в нешаблонном материале острые философско-нравственные конфликты своего времени, их поступательное развитие. Для него было важно пробудить личность, ее способность к размышлению, постижению сущности.

Движущей силой действия в драме Горького является борьба идей, и, соответственно, весь спектр использованных автором художественных приемов подчер-кивает это. Как сюжет пьесы, так и ее композиция также работает на главную линию драмы. В пьесе нет яркой движущейся сюжет-ной линии. Герои пьесы разобщены, сосредоточены по разным уг-лам сцены.

Пьеса «На дне» представляет собой цикл маленьких драм, в ко-торых традиционные кульминационные моменты происходят за сценой (смерть Костылева, издевательства Василисы над Наташей, самоубийство Актера). Автор сознательно уводит эти события из поля зрения зрителя, подчеркивая тем самым, что главное в пьесе - это разговоры. Драма Горького начинается с появления содер-жателя ночлежки Костылева. Из разговора ночлежников выясня-ется, что он ищет свою жену Василису, которая увлечена Пеплом. С появлением Луки происходит завязка действия (конец первого ак-та). В четверном действии наступает развязка. Монолог Сатина: «Что такое правда? Человек — вот правда!» является наивысшей точкой накала действия, кульминацией драмы.

Исследователями творчества Горького отмечена еще одна осо-бенность: драматург использует так называемые «рифмующиеся» эпизоды. Зеркально повторяются два диалога Насти и Барона. В начале пьесы девушка защищается от насмешек Барона. После ухода Луки герои как бы меняются ролями: все рассказы Барона о его прежней богатой жизни сопровождаются одной и той же репли-кой Насти: «Не было!». Точную смысловую рифму в пьесе составля-ют притча Луки о праведной земле и эпизод о самоубийстве Актера. Оба фрагмента дословно совпадают в финальных строчках: «А по-сле пошел домой — и удавился…» и «Эй… вы! Иди … идите сюда! …Там Актер удавился!». Подобные фрагменты, по мысли автора, призваны связать части композиции.

Герои пьесы «На дне» не делятся традиционно на главных и вто-ростепенных. Каждый персонаж имеет свою историю, свою судьбу, несет в произведении свою смысловую нагрузку. В пьесе они резко противопоставлены. Автор обращается к антитезе неоднократно. В противовес страшным условиям жизни, нищете и безысходности громко звучит гимн Человеку.

Горький всегда придавал языку огромное значение. И в пьесе именно диалоги придают действию атмосферу напряженности и конфликтности. Автор вкладывает в уста героя яркие, емкие слова для выражения главной идеи — о назначении Человека: «Сущест-вует только человек, все же остальное — дело его рук и его мозга! Чело-век! Это великолепно! Это звучит гордо!» В речи каждого пер-сонажа отразилась судьба, социальное происхождение, уровень культуры. Например, необыкновенно афористична речь Луки: «Где тепло — там и родина», «Порядка в жизни нет, чистоты», «… ни од-на блоха не плоха: все черненькие, все прыгают». Материал с сайта

Таким образом, художественным своеобразием пьесы Горького «На дне» является:

- постановка острых философских проблем;

- отказ от яркой движущейся сюжетной линии;

- «рифмующиеся» эпизоды;

- отсутствие деления на главных и второстепенных персонажей;

- динамичность диалогов, речевая характеристика героев пьесы.

О шестидневной рабочей неделе При 6 дневной

Кто такой социальный работник?

Коренная пустынь в Курской области: история чуда Коренная пустынь молебен о недужных

Торжественное подписание соглашения Церемония подписания соглашения о сотрудничестве

Условия и порядок поклонению мощам св