Чем отличаются кома от клинической смерти?

Кома близка к обычному сну. То есть человек просто спит. Подсознание заставляет его находится в таком состоянии. Просто человек потерял смысл жизни и решил немного отдохнуть до момента пока смысл не найдтся. А клиническая смерть, это смерть, из этого состояние выводят резкими действиями, типа электрокардиостимуляцией и т.д. и тут уже смысл жизни как то не причм, человек из такого состояния без посторонней помощи уже не выйдет.

Под клинической смертью подразумевается состояние, связанное с отсутствием гемодинамически эффективных сокращений сердца и кровообращения, на фоне которого быстро развивается аноксия головного мозга, что приводит к прекращению его функционирования уже через минуту. В течение 2-3 минут изменения в нервных клетках мозга еще обратимы (при гипотермии это время удлиняется), а затем клетки начинают гибнуть, таким образом после 4-6 минут отсутствия кровообращения уже невозможно восстановить полноценное функционирование головного мозга. Таким образом, клиническая смерть -- это очень кратковременное состояние, быстро переходящее в биологическую смерть.

Кома же -- это угнетение сознания и мозговой деятельности, которое связано с органическими или метаболическими изменениями, которое может быть обратимым или необратимым, также в итоге может приводить к смерти мозга -- но в целом развивается обычно намного медленнее. Особенно медленно угасает деятельность ствола мозга, так что витальные функции начинают нарушаться далеко не сразу.

Думаю, что вы знаете ответ. Смерть это остановка сердца, клиническая смерть это временная смерть. Кома это не смерть, человек находится в безсознательном состоянии при этом сердце работает, возможно что при этом его жизнь поддерживают препараты и аппараты.

Если вовремя от клинической смерти не откачают, счет идет на минуты, питание мозга кислородом и т.д. то тогда происходит биологическая смерть. Из которой уже, в отличии от клинической нет возврата назад...

А кома, просто сон, чернота, из которой есть шанс выползти.

Иногда врачи особо тяжелых даже специально погружают в искусственную кому. Чтобы человек скорее выздоровел.

При любых видах комы в той или иной мере сохраняется и сердцебиение и кровообращение, дыхание при некоторых видах комы (например, травма диафрагмы) может быть практически незаметным, а то и вовсе отсутствовать, тогда подключаются аппараты ИВЛ. При клинической смерти и дыхание и биение сердца прекращаются полностью это и есть основное отличие. Опять же из состояния клинической смерти человек сам выйти не может, а из комы может.

Наиболее ярким явлением становятся широко распространившиеся в то время светские вокальные жанры, проникнутые духом гуманистических веяний. Особую роль в их развититии сыграла профессионализация музыкального искусства: росло мастерство музыкантов, организовывались певческие школы, в которых с раннего возраста обучали пению, игре на органе, музыкальной теории. Всё это привело к утверждению полифонии строгого стиля, требующей высокого мастерства, профессионального владения композиторской и исполнительской техникой. В рамках этого стиля действуют довольно жёсткие правила голосоведения и ритмической организации при сохранении максимальной самостоятельности голосов. Хотя в творчества мастеров строгого стиля церковная музыка занимала большое место, наряду с произведениями на духовные тексты, эти композиторы писали много светских полифонических песен. Особый интерес представляют музыкально-поэтические образы светских вокальных жанров. Тексты отличаются живостью и актуальностью содержания. Помимо любовной лирики чрезвычайно популярными были сатирические, фривольные, дифирамбические тексты, которые сочетались с великолепной профессиональной техникой многоголосного письма. Вот некоторые тексты французских шансон, являющиеся образцом бытовой лирики "Вставай, дорогая Колинетта, пора идти выпить; смех и наслаждение - вот к чему я стремлюсь. Пусть каждый отдается радости. Настала весна...", "Пусть будет проклято богатство, оно отняло у меня мою приятельницу: я овладел ее любовью, а другой - богатством, искренняя любовь в любовных делах мало стоит".

Культура Возрождения ранее всего появилась в Италии, а затем уже в других странах. История сохранила сведения о частых передвижениях известных музыкантов из страны в страну, об их работе то в одной, то в другой капелле, о частом общении представителей разных национальностей и т. п. Поэтому в музыке периода Ренессанса мы наблюдаем значительное родство между произведениями, созданными композиторами разных национальных школ.

16 столетие часто называют "эпохой танца". Под воздействием гуманистических идеалов итальянского Возрождения плотина церковных запретов была наконец прорвана, и тяга к "мирским", земным радостям обнаружила себя беспримерным взрывом танцевально-песенной стихии. Мощным фактором популяризации песни и танца в 16в. сыграло изобретение способов нотопечатания: издаваемые большими тиражами танцы начали странствовать из одной страны в другую. Каждая нация вносила свой вклад в общее увлечение, поэтому танцы, оторвавшись от родной почвы, путешествовали по континенту, меняя облик, а иногда и название. Мода на них распространялась быстро и быстро менялась.

Вместе с тем, эпоха Возрождения явилась временем широких религиозных движений (гуситство в Чехии, лютеранство в Германии, кальвинизм во Франции). Все эти разнообразные проявления религиозных движений того времени могут быть объединены общим понятием протестантизма. Протестантизм в различных национальных движениях сыграл большую роль в развитии и укреплении общности музыкальных культур народов, притом, главным образом, в области народной музыки. В отличие от гуманизма, охватывавшего сравнительно узкий круг лиц, протестантизм явился более массовым течением, распространившимся среди широких слоев народа. Одно из самых ярких явлений в музыкальном искусстве Возрождения - протестантский хорал. Возникший в Германии под влиянием движения Реформации, в противовес атрибутике католического богослужения, он отличался особым эмоционально-смысловым содержанием. Лютер и другие представители протестантизма придавали музыке громадное значение: "Музыка делает людей радостными, заставляет забывать гнев. устраняет самоуверенность и другие недостатки... Юношество необходимо постоянно приучать к музыке, ибо она выковывает ловких, на все пригодных людей". Так, музыка в движении Реформации считалась не роскошью, а своего рода "насущным хлебом"- она призвана была сыграть большую роль в пропаганде протестантизма и формировании духовного сознания широких масс.

ЖАНРЫ:

Вокальные жанры

Для всей эпохи в целом характерно явное преобладание вокальных жанров, и частности вокальной полифонии

. Необычайно сложное мастерство полифонии строгого стиля, подлинная ученость, виртуозная техника соседствовали с ярким и свежим искусством бытового распространения. Инструментальная музыка обретает некоторую самостоятельность, но ее непосредственная зависимость от вокальных форм и от бытовых истоков (танец, песня) будет преодолена лишь несколько позднее. Крупные музыкальные жанры остаются связанными со словесным текстом. Суть ренессансного гуманизма нашла отражение в сочинении хоровых песен в стиле фроттол и виланелл.

Танцевальные жанры

В эпоху Возрождения бытовой танец приобретает большое значение. В Италии, Франции, Англии, Испании возникает много новых танцевальных форм. Различные слои общества имеют свои танцы, вырабатывают манеру их исполнения, правила поведения во время балов, вечеров, празднеств. Танцы эпохи Возрождения более сложны, чем незатейливые бранли позднего средневековья. На смену танцам с хороводной и линейно-шеренговой композицией приходят парные (дуэтные) танцы, построенные на сложных движениях и фигурах.

Вольта

- парный танец итальянского происхождения. Название его происходит от итальянского слова voltare, что означает "поворачиваться". Размер трёхдольный, темп умеренно-быстрый. Основной рисунок танца состоит в том, что кавалер проворно и резко поворачивает в воздухе танцующую с ним даму. Этот подъем обычно делается очень высоко. Он требует от кавалера большой силы и ловкости, так как, несмотря на резкость и некоторую порывистость движений, подъем должен выполняться четко и красиво.

Гальярда

- старинный танец итальянского происхождения, распространенный в Италии, Англии, Франции, Испании, Германии. Темп ранних гальярд умеренно-быстрый, размер трёхдольный. Гальярда часто исполнялась после паваны, с которой была иногда связана тематически. Гальярды 16 в. выдержаны в мелодико-гармонической фактуре с мелодией в верхнем голосе. Мелодии гальярд были популярны в широких слоях французского общества. Во время исполнения серенад орлеанские студенты играли мелодии гальярды на лютнях и гитарах. Как и куранта, гальярда носила характер своеобразного танцевального диалога. Кавалер двигался по залу вместе со своей дамой. Когда мужчина исполнял соло, дама оставалась на месте. Мужское соло состояло из разнообразных сложных движений. После этого он снова подходил к даме и продолжал танец.

Павана

- придврный танец 16-17 вв. Темп умеренно-медленный, размер 4/4 или 2/4. В разных источниках нет единого мнения по поводу её происхождения (Италия, Испания, Франция). Наиболее популярная версия - испанский танец, подражающий движениям павлина, шествующего с красиво распущенным хвостом. Был близок к бассдансу. Под музыку паваны происходили различные церемониальные шествия: въезды властей в город, проводы знатной невесты в церковь. Во Франции и Италии павана утверждается как придворный танец. Торжественный характер паваны позволял придворному обществу блистать изяществом и грацией своих манер и движений. Народ и буржуазия этот танец не исполняли. Павана, как и менуэт, исполнялась строго по рангам. Начинали танец король и королева, затем в него вступал дофин со знатной дамой, потом принцы и т.д. Кавалеры исполняли павану при шпаге и в пелеринах. Дамы были в парадных платьях с тяжелыми длинными тренами, которыми нужно было искусно владеть во время движений, не поднимая их с пола. Движение трена делали ходы красивыми, придавая паване пышность и торжественность. За королевой приближенные дамы несли шлейф. Перед началом танца полагалось обходить зал. В конце танца пары с поклонами и реверансами снова обходили зал. Но перед тем, как надеть шляпу, кавалер должен был положить правую руку сзади на плечо даме, левую (держащую шляпу) - на ее талию и поцеловать ее в щеку. Во время танца у дамы были опущены глаза; только время от времени она смотрела на своего кавалера. Наиболее долго павана сохранялась в Англии, где была очень популярна.

Аллеманда

- медленный танец немецкого происхождения в 4-дольном размере. Он принадлежит к массовым "низким", беспрыжковым танцам. Исполнители становились парами друг за другом. Количество пар не ограничивалось. Кавалер держал даму за руки. Колонна двигалась по залу, и, когда доходила до конца, участники делали поворот на месте (не разъединяя рук) и продолжали танец в обратном направлении.

Куранта

- придворный танец итальянского происхождения. Куранта была простая и сложная. Первая состояла из простых, глиссирующих шагов, исполнявшихся преимущественно вперед. Сложная куранта носила пантомимический характер: трое кавалеров приглашали трех дам для участия в танце. Дам отводили в противоположный угол зала и просили танцевать. Дамы отказывались. Кавалеры, получив отказ, уходили, но затем возвращались снова и становились перед дамами на колени. Только после пантомимной сцены начинался танец. Различаются куранты итальянского и французского типов. Итальянская куранта - оживлённый танец в размере 3/4 или 3/8 с простым ритмом в мелодико-гармонической фактуре. Французская - торжественный танец ("танец манеры"), плавное горделивое шествие. Размер 3/2, умеренный темп, достаточно развитая полифоническая фактура.

Сарабанда

- популярный танец 16 - 17 вв. Произошёл от испанского женского танца с кастаньетами. Первоначально сопровождался пением. Известный балетмейстер и педагог Карло Блазис в одном из своих трудов дает краткое описание сарабанды: "В этом танце каждый выбирает себе даму, к которой он не равнодушен. Музыка дает сигнал, и двое влюбленных исполняют танец, благородный, мерный, впрочем, важность этого танца нисколько не мешает удовольствию, а скромность придает ему еще больше грациозности; взоры всех с удовольствием следят за танцующими, которые исполняют различные фигуры, выражают своим движением все фазисы любви". Первоначально темп сарабанды был умеренно-быстрым, позже (с 17 в.) появилась медленная французская сарабанда с характерным ритмическим рисунком: …… У себя на родине сарабанда попала в разряд непристойных танцев и в 1630г. была запрещена Кастильским советом.

Жига

- танец английского происхождения, наиболее быстрый, трёхдольный, переходящий в триольность. Первоначально жига была парным танцем, среди моряков распространилась в качестве сольного очень быстрого танца комического характера. Позже бытует в инструментальной музыке в качестве заключительной части старинной танцевальной сюиты.

Эпоха Высокого Возрождения.

(Из истории итальянской музыки с 1500 г.)

Эпоха Возрождения является периодом перемен во всех областях искусства - живописи, архитектуре, скульптуре, музыке. Этот период ознаменовал переход от средневековья к современности. Период между 1500 и 1600, называемый Высоким Возрождением, является наиболее революционным периодом в истории европейской музыки, это век, в котором была разработана гармония и родилась опера.

В 16 веке впервые распространилось нотопечатанье, в 1501 году венецианский книгопечатник Оттавиано Петруччи издал "Harmonice Musices Odhecaton" - первый крупный сборник светской музыки. Это была революция в распространении музыки, а также способствовало тому, что франко-фламандский стиль стал доминирующим музыкальным языком Европы в следующем столетии, поскольку будучи итальянцем Петруччи в свой сборник, главным образом, включил музыку франко-фламандских композиторов. Впоследствии он опубликовал множество произведений и итальянских композиторов, как светских, так и духовных.

Италия становится центром создания клавесинов и скрипок. Открывается множество мастерских по созданию скрипок. Одним из первых мастеров был знаменитый Андреа Амати из Кремоны, положивший начало династии скрипичных мастеров. Он внес существенные изменения в конструкцию существовавших скрипок, что улучшило звучание, и приблизил её к современному виду.

Франческо Канова да Милано (1497 - 1543) - выдающийся итальянский лютнист и композитор эпохи Ренессанса, создал репутацию Италии как страны виртуозных музыкантов. Он до сих пор считается лучшим лютнистом всех времён. После упадка конца средневековья музыка стала важным элементом культуры.

В эпоху Возрождения достиг вершины своего развития мадригал и стал самым популярным музыкальным жанром эпохи. Мадригалисты стремились создавать высокое искусство, часто используя переработанную поэзию великих итальянских поэтов позднего средневековья: Франческо Петрарки, Джованни Боккаччо и других. Характернейшей чертой мадригала стало отсутствие строгих структурных канонов, основным принципом было свободное выражение мыслей и чувств.

Такие композиторы, как представитель венецианской школы Киприано де Роре и представитель франко-фламандской школы Ролан де Лассю, экспериментировали с увеличивающимся хроматизмом, гармонией, ритмом, фактурой и другими средствами музыкальной выразительности. Их опыт продолжит и доведёт до кульминации во времена маньеризма Карло Джезуальдо.

В 1558 году Джозеффо Царлино (1517-1590), крупнейший теоретик музыки со времён Аристотеля и до эпохи Барокко, создал "Основы гармоники", в этом крупнейшем творении музыкальной науки 16 века он возродил античную концепцию звучащего числа, обосновал теоретическое и эстетическое оправдание большого и малого трезвучий. Его учение о музыке оказало значительное влияние на западноевропейскую музыкальную науку и легло в основу многочисленных позднейших характеристик мажора и минора.

Рождение оперы (флорентийская камерата)

Конец эпохи Возрождения ознаменовался важнейшим событием в музыкальной истории - рождением оперы.

Во Флоренции собралась группа гуманистов, музыкантов, поэтов под покровительством своего лидера графа Джовани Де Барди (1534 - 1612). Группа называлась "камерата", её основными членами были Джулио Каччини, Пьетро Строцци, Винченцо Галилей (отец астронома Галилео Галилея), Джилорамо Мей, Эмилио де Кавальери и Оттавио Ринуччини в молодые годы.

Первое задокументированное собрание группы состоялось в 1573 году, а самыми активными годами работы "Флорентийской камераты" были 1577 - 1582 гг.

Они верили, что музыка "испортилась", и стремились вернуться к форме и стилю античной Греции, считая, что музыкальное искусство может быть улучшено и соответственно общество также улучшится. Камерата критиковала существующую музыку за чрезмерное использование полифонии в ущерб разборчивости текста и потерю поэтической составляющей произведения и предложила создать новый музыкальный стиль, в котором текст в монодическом стиле сопровождался инструментальной музыкой. Их эксперименты привели к созданию новой вокально-музыкальной формы - речитатива, впервые использованного Эмилио де Кавальери, впоследствии напрямую связанным с развитием оперы.

В конце 16 века композиторы начали раздвигать границы стилей эпохи Возрождения, на смену приходила эпоха Барокко со своими особенностями и новыми открытиями в музыке. Одним из них был Клаудио Монтеверди.

Монтеверди. Presso in Fiume Tranquillo.

Клаудио Джованни Антонио Монтеверди (15.05.1567 - 29.11.1643) - итальянский композитор, музыкант, певец. Наиважнейший композитор Барокко, его работы часто рассматриваются как революционные, отмечающие переход в музыке от Возрождения к Барокко. Он жил в эпоху великих перемен в музыке и сам был человеком, изменившим её.

Монтеверди.Venite, Venite.

Монтеверди. Из оперы "Орфей"

Первой официально признанной оперой, соответствующей современным стандартам, стала опера "Дафна" (Daphne), впервые представленная в 1598 г. Авторами "Дафны" были Якопо Пери и Якопо Корси, либретто Оттавио Ринуччини. Эта опера не сохранилась. Первой сохранившейся оперой является "Эвридика" (1600 г.) этих же авторов - Якопо Пери и Оттавио Ринуччини. Этот творческий союз ещё создал немало произведений, большинство из которых утеряны.

Якопо Пери. Tu dormi, e I dolce sonno.

Якопо Пери. Hor che gli augelli.

Церковная музыка 16 века.

16 век характеризуется очень сильным влиянием Католической Церкви и её инквизиции на развитие искусства и науки Европы. В 1545 году собрался Тридентский собор, один из важнейших соборов в истории Католической Церкви, целью которого было дать ответ реформационному движению. В том числе, на этом соборе рассматривалась церковная музыка.

Некоторые делегаты стремились возвратиться к одноголосому григорианскому пению и исключить из песнопений контрапункт, негласно уже существовал запрет на использование полифонического стиля в духовной музыке, в том числе, были запрещены почти все секвенции. Причиной такой позиции было убеждение, что многоголосая музыка из-за контрапунктических сплетений оттесняет текст на второй план, при этом нарушается и музыкальное благозвучие произведения.

Для разрешения спора была создана специальная комиссия. Эта комиссия поручила Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (1514-1594), одному из величайших композиторов церковной музыки, создать пробные мессы, с учетом всех требований сторон. Палестрина создал три шестиголосые мессы, в том числе, и свою самую знаменитую "Месса Папы Марцелла", посвященную Папе Марцеллу II, своему покровителю в юношеские годы. Эти произведения оказали сильное влияние на духовенство и поставили точку в споре, выступления против использования в церковной музыке контрапункта прекратились.

Творчество Джованни Пьерлуиджи Палестрины является вершиной развития контрапунктической духовной музыки a capella, сочетая в себе всевозможные комбинации полифонии и ясность текстов.

Палестрина. Sicut Cervus.

Палестрина. Gloria

Возрождение, или Ренессанс, - период в истории культуры Западной и Центральной Европы, охватывающий примерно XIV-XVI вв. Свое название этот период получил в связи с возрождением интереса к античному искусству, ставшему идеалом для деятелей культуры нового времени. Композиторы и музыкальные теоретики - Й. Тинкторис, Дж. Царлино и другие - изучали древнегреческие музыкальные трактаты; в произведениях Жоскена Депре, которого сравнивали с Микеланджело, по словам современников, «возродилось утерянное совершенство музыки древних греков»: появившаяся в конце XVI- начале XVII в. опера ориентировалась на законы античной драмы.

Занятия теорией музыки. С гравюры XVI в.

Дж. П. Палестрина.

Развитие культуры Возрождения связано с подъемом всех сторон жизни общества. Родилось новое мировоззрение - гуманизм (от латинского humanus - «человечный»). Раскрепощение творческих сил привело к бурному развитию науки, торговли, ремесел, в экономике складывались новые, капиталистические отношения. Изобретение книгопечатания способствовало распространению образования. Великие географические открытия и гелиоцентрическая система мира Н. Коперника изменили представления о Земле и Вселенной.

Небывалого расцвета достигли изобразительное искусство, архитектура, литература. Новое мироощущение отразилось в музыке и преобразило ее облик. Она постепенно отходит от норм средневекового канона, индивидуализируется стиль, впервые появляется само понятие «композитор». Изменяется фактура произведений, число голосов увеличивается до четырех, шести и более (известен, например, 36-голосный канон, приписываемый крупнейшему представителю нидерландской школы Й. Окегему). В гармонии господствуют консонирующие созвучия, употребление диссонансов строго ограничивается специальными правилами (см. Консонанс и диссонанс). Складываются мажорный и минорный лады и тактовая система ритмики, характерные для более поздней музыки.

Все эти новые средства использовались композиторами для передачи особого строя чувств человека эпохи Возрождения - возвышенного, гармоничного, спокойного и величественного. Более тесной становится связь текста и музыки, музыка начинает передавать настроение, или, как тогда говорили, аффекты текста, нередко особыми музыкальными средствами иллюстрируются отдельные слова, такие, как «жизнь», «смерть», «любовь» и др.

Музыка эпохи Возрождения развивалась в двух направлениях - церковном и светском. Основные жанры церковной музыки - месса и мотет - многоголосные полифонические произведения для хора без сопровождения или в сопровождении инструментального ансамбля (см. Хоровая музыка , Полифония). Из инструментов предпочтение отдавалось органу .

Развитию светской музыки способствовал рост любительского музицирования. Музыка звучала всюду: на улицах, в домах горожан, во дворцах знатных вельмож. Появились первые концертирующие исполнители-виртуозы на лютне, клавесине, органе, виоле , различных видах продольных флейт . В полифонических песнях (мадригале - в Италии, шансон - во Франции) композиторы рассказывали о любви, обо всем, что встречается в жизни. Вот названия некоторых песен: «Охота на оленя», «Эхо», «Битва при Мариньяно».

В XV-XVI вв. возрастает значение искусства танца, появляются многочисленные трактаты и практические руководства по хореографии, сборники танцевальной музыки, в которые включаются популярные танцы того времени - бас-данс, бранль, павана, гальярда.

В эпоху Возрождения формируются национальные музыкальные школы. Самая крупная из них - нидерландская (франко-фламандская) полифоническая школа. Ее представители - Г. Дюфаи, К. Жанекен, Й. Окегем, Я. Обрехт, Жоскен Депре, О. Лассо. Среди других национальных школ - итальянская (Дж. П. Палестрина), испанская (Т. Л. де Виктория), английская (У. Берд), немецкая (Л. Зенфль).

Историком Жюлем Мишле в XIX веке было впервые использовано понятие «эпоха Возрождения». Музыканты и композиторы, о которых пойдёт речь в статье, принадлежали к периоду, начавшемуся в XIV столетии, когда на смену средневековому засилью церкви пришла светская культура с её интересом к человеческой личности.

Музыка эпохи Возрождения

Европейские страны в разное время вступили в новую эпоху. Чуть раньше возникли в Италии, но в музыкальной культуре господствовала нидерландская школа, где впервые при соборах были созданы специальные метризы (приюты), обучающие будущих композиторов. Основные жанры того времени представлены в таблице:

Наиболее эпохи Возрождения в Нидерландах - это Гийом Дюфаи, Якоб Обрехт, Жоскен Депре.

Великие нидерландцы

Йоханнес Окегем получил образование в метризе Нотр-Дам (Антверпен), а в 40-е годы XV века стал певчим капеллы при дворе герцога Карла I (Франция). Впоследствии возглавил капеллу королевского двора. Дожив до глубокой старости, он оставил великое наследие во всех жанрах, зарекомендовав себя выдающимся полифонистом. До нас дошли рукописи его 13 месс под названием Chigi codex, одна из которых расписана на 8 голосов. Он использовал не только чужие, но и собственные мелодии.

Орландо Лассо родился на территории современной Бельгии (г. Монс) в 1532-м. Его музыкальные способности проявились в раннем детстве. Мальчика трижды похищали из дома, чтобы сделать великим музыкантом. Всю свою сознательную жизнь он провёл в Баварии, где при дворе герцога Альбрехта V выступал как тенор, а затем возглавил капеллу. Его высокопрофессиональный коллектив способствовал превращению Мюнхена в музыкальный центр Европы, где побывали многие знаменитые композиторы эпохи Возрождения.

К нему приезжали учиться такие таланты, как Иоганн Эккард, Леонард Лехнер, итальянец Д. Габриели. Своё последнее пристанище в 1594-м он нашёл на территории мюнхенской церкви, оставив грандиозное наследие: более 750 мотетов, 60 месс и сотни песен, среди которых наиболее популярной была Susanne un jour. Новаторством отличались его мотеты («Пророчества сивилл»), но известен он и благодаря светской музыке, в которой было много юмора (виланелла O bella fusa).

Итальянская школа

Выдающиеся композиторы эпохи Возрождения из Италии помимо традиционных направлений активно развивали инструментальную музыку (орган, струнно-смычковые инструменты, клавир). Самым распространённым инструментом стала лютня, а в конце XV века появился клавесин - предшественник фортепиано. На основе элементов народной музыки развивались две влиятельнейшие композиторские школы: римская (Джованни Палестрина) и венецианская (Андреа Габриели).

Джованни Пьерлуиджи взял имя Палестрина по названию городка близ Рима, в котором родился и служил в главной церкви хормейстером и органистом. Дата его рождения весьма приблизительна, но умер он в 1594-м. За долгую жизнь написал порядка 100 месс и 200 мотетов. Его «Месса папы Маркелла» вызвала восхищение папы Пия IV и стала образцом католической духовной музыки. Джованни - наиболее яркий представитель вокального пения без музыкального сопровождения.

Андреа Габриели вместе со своим учеником и племянником Джованни работал в капелле Св. Марка (XVI век), «раскрашивая» пение хора звучанием органа и других инструментов. Венецианская школа больше тяготела к светской музыке, и при постановке «Эдипа» Софокла на театральной сцене Андреа Габриели была написана музыка хоров, образец хорального многоголосия и предвестник будущего оперного искусства.

Особенности немецкой школы

Немецкая земля выдвинула Людвига Зенфля , лучшего полифониста XVI века, не достигшего, тем не менее, уровня нидерландских мастеров. Песни поэтов-певцов из числа ремесленников (мейстерзингеров) - это тоже особая музыка эпохи Возрождения. Композиторы Германии представляли певческие корпорации: жестянщиков, башмачников, ткачей. Они объединялись по территории. Выдающимся представителем нюрнбергской школы пения стал Ганс Сакс (годы жизни: 1494-1576).

Рождённый в семье портного, он всю жизнь трудился башмачником, поражая начитанностью и музыкально-литературными интересами. Он читал Библию в трактовке великого реформатора Лютера, знал античных поэтов и ценил Боккаччо. Будучи народным музыкантом, Сакс не владел формами многоголосия, но создавал мелодии песенного склада. Они были близки к танцу, легко запоминались и имели определённый ритм. Наиболее известным произведением был «Серебряный напев».

Эпоха Возрождения: музыканты и композиторы Франции

Музыкальная культура Франции по-настоящему ощутила ренессанс только в XVI веке, когда в стране была подготовлена социальная почва.

Одним из лучших представителей является Клеман Жанекен . Известно, что он родился в Шательро (конец XV века) и прошёл путь от мальчика-певчего до личного композитора короля. Из его творческого наследия сохранились только светские песни, изданные Аттеньяном. Их 260, но настоящую известность снискали те, которые прошли проверку временем: «Пение птиц», «Охота», «Жаворонок», «Война», «Крики Парижа». Они постоянно переиздавались и использовались другими авторами для переработки.

Его песни были многоголосыми и походили на хоровые сцены, где помимо звукоподражания и кантиленного голосоведения присутствовали возгласы, отвечающие за динамику произведения. Это было смелой попыткой нахождения новых приёмов образности.

Среди известных композиторов Франции - Гийом Котле, Жак Модюи, Жан Баиф, Клоден Лежен, Клод Гудимель, придавшие музыке гармоничный склад, который способствовал усвоению музыки широкой общественностью.

Композиторы эпохи Возрождения: Англия

XV век в Англии прошёл под влиянием произведений Джона Дабстейла , а XVI - Уильяма Бёрда . Оба мастера тяготели к духовной музыке. Бёрд начинал органистом собора в Линкольне, а заканчивал карьеру в Королевской капелле Лондона. Впервые ему удалось связать музыку и предпринимательство. В 1575-м в сотрудничестве с Таллисом композитор стал монополистом в издании музыкальных произведений, что не принесло ему прибыли. Зато отняло много времени на отстаивание в судах своего права на собственность. После смерти (1623) в официальных документах капеллы он был назван «родоначальником музыки».

Что оставляли после себя эпохи Возрождения? Бёрд помимо изданных сборников (Cantiones Sacrae, Gradualia) сохранил множество рукописей, считая их пригодными лишь для домашнего богослужения. Изданные позже мадригалы (Musica Transalpina) показали большое влияние итальянских авторов, но несколько месс и мотетов вошли в золотой фонд духовной музыки.

Испания: Кристобаль де Моралес

Лучшие представители испанской школы музыки прошли через Ватикан, выступая в папской капелле. Они ощутили на себе влияние нидерландских и итальянских авторов, поэтому лишь немногим удалось прославиться за пределами своей страны. Композиторы эпохи Возрождения из Испании были полифонистами, создающими хоровые произведения. Наиболее яркий представитель - Кристобаль де Моралес (XVI век), возглавивший метризу в Толедо и подготовивший не одного ученика. Последователь Жоскена Депре, Кристобаль привнёс особенную технику в ряд сочинений, называемую гомофонной.

Наибольшую известность приобрели два реквиема автора (последний - на пять голосов), а также месса «Вооружённый человек». Писал он и светские произведения (кантата в честь заключения мирного договора в 1538 году), но это относится к его более ранним произведениям. Возглавляя в конце жизни капеллу в Малаге, он оставался автором духовной музыки.

Вместо заключения

Композиторы эпохи Возрождения и их произведения подготовили расцвет инструментальной музыки XVII века и появление нового жанра - оперы, где на смену хитросплетению многих голосов приходит главенство одного, ведущего основную мелодию. Они совершили настоящий прорыв в развитии музыкальной культуры и положили начало современному искусству.

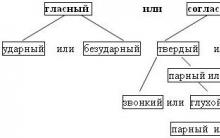

Условные графические обозначения

Проблема наличия нефтепродуктов в воде и как с ней бороться Смотреть что такое "ПНД Ф" в других словарях

О шестидневной рабочей неделе При 6 дневной

Кто такой социальный работник?

Коренная пустынь в Курской области: история чуда Коренная пустынь молебен о недужных