Сегодня достаточно признано то, что минимизация остроты национальных отношений в России и будущее страны в немалой степени будут зависеть от решения проблем русских в России и за её пределами. Подобные констатации важности решения “русских проблем” для дальнейшего развития страны и постсоветского пространства, на наш взгляд, вполне уместны и оправданны, что инициирует необходимость их научной рефлексии. Заметим, что проблемы русского народа – одни из давних, и появление их в границах предметного поля целого ряда наук было инициировано процессами формирования русского национального самосознания, наиболее отчётливо проявившимися ещё в 30-е годы XIX в. Важную лепту в их изучение внесли выдающиеся русские мыслители – учёные, писатели, публицисты (Н. Бердяев, И. Ильин, Л. Толстой и мн. др.).

За почти двухвековую историю изучения “русских” проблем оформился целый корпус научных публикаций, посвящённых различным сторонам и особенностям исторического и нынешнего положения и существования русского народа. Вполне органично в эту базу знаний влились исследования постсоветского периода, благодаря которым с начала 1990-х гг. был поднят целый пласт проблем, ещё недавно по идеологическим соображениям находившихся под гласным (либо негласным) запретом.

Целью данного реферат является рассмотрение ряда наиболее важных тенденций, которые проявились и обнаруживаются на нынешнем этапе развития русского этноса. Актуальность и правомерность такого обращения обусловливается целым рядом принципиальных моментов объективного характера.

Исследовать русское национальное самосознание чрезвычайно трудно. Этому имеется множество причин. От неясности границ самого феномена до споров о том, что же такое «русскость». Существует ли она вообще и чем определяется? И наконец, русские – родство по крови или общность культуры? Список вопросов и полярных позиций можно продолжать долго.

Своеобразие каждого периода нашего прошлого заставляет некоторых исследователей вообще отказаться от употребления такого понятия, как «русское национальное самосознание». Потому, например, что не существует единого русского самосознания, может быть лишь самосознание отдельных народов России, социальных групп. Основной вывод – не бывает общего самосознания у людей с разным мировоззрением.

Как бы ни противопоставляли себя друг другу различные деятели, все равно они воспитаны в традициях и ценностях одной культуры. И если приподняться над предметом их споров, то всегда найдется некое общее основание, которое и породило саму тему для разногласий.

Например, принято сравнивать идеологию «западников» и «славянофилов», выводить противоположные позиции, причислять к различным лагерям. Однако оба эти течения русской общественной мысли XIX века ученые причисляют к либеральному направлению.

Итак, приверженность людей одной эпохи и культуры к противоположным мировоззренческим, идеологическим взглядам еще не отвергает у них общих констант, специфики их национального самосознания.

Даже выделение Н.А. Бердяевым «пяти разных Россий» в истории нашего отечества не может утверждать обратного. Способен ли народ сохранять свое существование в прежнем качестве, не имея для этого самосознания, которое, в свою очередь, опирается на культуру народа? А культура сама по себе и есть выражение жизни нации.

Совершенно справедливо возражение, что русское национальное самосознание не представляет собой чего-то цельного и завершенного. Однако его история и философское осмысление отечественными и зарубежными мыслителями заставляют предположить наличие общих констант или оснований, обнаруживающих себя в каждый исторический период жизни нашего народа.

Безусловно, каждый период русской, российской, советской и снова российской истории очень самобытен, порой опровергает предыдущий. Тем не менее, очевиден единый фундамент, позволяющий понимать все названные выше периоды как периоды истории и культуры одного народа.

Понятие соборности Нужно сказать, что соборность – это какое-то особое слово для русского человека. Даже если сделать скидку на моду, всё равно – от кого только не услышишь о соборности и каких только соборов не созывалось за последние годы. Например, о соборности говорили на III Всемирном Русском Народном Соборе в декабре 1995 года.

«Применительно к рабочему движению и профсоюзам соборность преломляется в слово «солидарность», и эти слова как бы идут друг за другом» (председатель Федерации профсоюзов М.В. Шмаков). «Коллективизм и соборность, на наш взгляд, – это способ совместного проживания в деревне» (председатель Аграрной партии М.И. Лапшин). А вот что писал о соборности Л.Н. Гумилев: «В Евразии политическая культура выработала свое оригинальное видение путей и целей развития. Евразийские народы строили общую государственность, исходя из первичности прав каждого народа на определенный образ жизни. Таким образом обеспечивались и права отдельного человека. На Руси этот принцип воплотился в концепции соборности и соблюдался совершенно неукоснительно».

Органическое единство общего и единичного нашло выражение в понятии соборности. Это центральное понятие русской философии, слово, не поддающееся переводу на другие языки, даже на немецкий – самый всеобъемлющий по части философской терминологии.

Собор – это церковь, куда приходят все вместе, следуют общему ритуалу, но каждый остается самим собой, возносит к Богу свою персональную молитву. Другое значение слова собор – собрание, церковный съезд; немецкий эквивалент – das Konzil. На этом основании С. Франк предложил соборный переводить как Konziliarisch. Л.Карсавин возражал, отмечая, что соборный не означает «признающий соборы как высший авторитет», карсавинский перевод – symphonisch («соборность – это симфония, гармоническая согласованность, всеединство»).

Почти все русские философы так или иначе касались проблемы соборности, по-своему её понимая и истолковывая: то как «всеединство» у Вл. Соловьёва, то у С.Л. Франка – как «внутреннее органическое единство, лежащее в основе всякого человеческого общения, всякого общественного объединения людей».

Первичной и основной формой соборности Франк считал единство брачно-семейное, затем видел её проявления в религиозной жизни, и наконец – в «общности судьбы и жизни всякого объединения множества людей». П.А. Флоренский подчеркивал, что «русское церковное словоупотребление и русское богословие употребляют слово «соборность» в таком обширном смысле, какого оно не имеет в других языках, причем оно выражает собою самую силу и дух православной церковности».

Современный философ В.Н. Сагатовский пишет о соборности следующее: «Соборность – этим словом можно предельно кратко выразить сущность русской идеи... Разумеется, для более полного раскрытия русской идеи потребуются и другие ценности и понятия. Но все они так или иначе вытекают из соборности, конкретизируют ее, являются разверткой богатейшего содержания этой первоначальной интуиции русского духа. Соборность является его первой характеристикой исторически, логически, мировоззренчески. Исторически – поскольку это первое понятие русской идеалистической философии, явившееся в трудах А.С. Хомякова результатом осмысления одноименной фундаментальной ценности Православия.

Логически – поскольку является основополагающей категорией русской философии. Мировоззренчески – поскольку содержит в себе основной принцип отношения к миру, выражающий существо русской ментальности».

Соборность – слияние индивидуального и социального. Это общее, которое включает в себя богатство особенного и единичного. Парадокс русской соборности заключается в ее инверсии, то есть переходе от одного крайнего состояния в другое: от единства (согласия) к своеволию (нетерпимости). Поэтому соборность может проявляться не только в единстве и согласии, но и охлократизме, нетерпимости, склонности к насилию по отношению к «не нашим», укрывшись за «мы». Соборность проявляется в любви как отказе от всего «своего», от самого себя ради других, в свободной жертве, в самоотдаче. В этом плане истинная любовь является отрицанием свободы как эгоистического самоутверждения личности. В российской соборности обнаруживается вторичная ценность свободы (в контексте самоутверждения) по сравнению с равенством и справедливостью, а также тяготение к охлократическому толкованию свободы как воли. Поэтому в контексте соборности общественное принуждение существует не только благодаря насилию, оно является следствием неготовности людей к свободе, сопряженной с ответственностью.

Русские склонны к формальной свободе произвола (своеволию), которая является оборотной стороной подчинения или рабства.

Русский человек скорее предпочтет государственность, а не политическую свободу, и в этом он – не раб, а патриот. Российская соборность есть не только растворение «я» в «мы», но и такая социальная ориентированность (общинность), которая проявляется в доверии и взаимопомощи, регламентированности отношений не законом, а нравственностью.

Безусловно, соборность в иллюстрации русских философов и славянофилов – идеальная величина. Полностью осуществить в конкретном обществе и в настоящее время её основные идеи невозможно. Тем не менее, принцип соборности, сформулированный отечественными мыслителями, прослеживается на всех этапах нашей истории и культуры, является основным при изучении русского национального самосознания.

Говоря о межнациональных отношениях в нашем государстве, мы не можем не остановиться на теме национального самосознания. Понятие "национальное самосознание" состоит из двух слов. Одно из них, самосознание, означает способность "Я" сознавать самого себя как индивидуальность и как члена определенной общности. А иначе говоря, это способность индивида идентифицировать себя с самим собой и с определенной общностью. Степень развитости самосознания может быть различной и зависит от глубины идентификации личности с самим собой и общностью. Чтобы верно построить концепцию национального самосознания, необходимо прежде определиться с понятием нация. Можно выделить два основных значения понятия нации. Во-первых, нация отождествляется с этнической общностью. Во-вторых, нация трактуется как гражданская общность. Мы же будем называть их соответственно этническим и национальным самосознанием. Так как речь идёт о самосознании русских, то остановимся на его этническом и национальном аспектах. Нужно ли в русском человеке акцентировать его этническое происхождение и способствовать актуализации его этнического самосознания? Да, безусловно, нужно и это связано с тем, что русские больше всех других народов бывшего СССР потеряли свои этнические качества, именно у русских оказалось размытым этническое самосознание. Русский был более советским человеком, чем представители других этносов. В результате этого он плохо различал другие этнические группы и общности как в нашей стране, так и за рубежом. Этническое самосознание русским необходимо не для того, чтобы блюсти чистоту крови, но для того, чтобы знать себя и других. Однако, чтобы быть русским, мало иметь этническое самосознание. Русское национальное самосознание не тождественно этническому самосознанию. Национальное самосознание, основанное на сознании личностью своей принадлежности к определенной гражданской общности, имеет достаточно сложную структуру. Во-первых, оно немыслимо без чувства ответственности перед государством и предполагает сознание человеком своих гражданских прав и обязанностей. Если гражданин России, независимо от места проживания и этнического происхождения, изъявляет готовность защищать ее интересы и действительно их защищает, то он, несомненно, имеет в себе очень важный компонент русского национального самосознания. Во-вторых, важным фактором национального самосознания для граждан любой страны является их родной язык.(так для русских граждан это, конечно же, наш русский язык) По-русски говорят и мыслят не одни этнические русские. Этнически не русские в той мере русские, в какой освоили русский язык. Так что можно быть одновременно осетином (принадлежать осетинскому этносу) и русским или, по крайней мере, русскоязычным. Но для того, чтобы быть не просто русскоязычным (каковыми, кстати, и, к сожалению, являются многие этнически русские люди), необходимо приобщиться в максимальной полноте к русской культуре, которая составляет третий важный компонент национального самосознания. Принадлежность же к русской культуре означает не эрудицию в области литературы, музыки, философии и т.д., даже не любовь к ней, а приятие и практическое утверждение ее основополагающих ценностей. Для русской культуры характерно свое специфическое понимание и переживание таких общечеловеческих ценностей как добро и зло, свобода, справедливость, смысл жизни, любовь и другие. Важно отметить, что эти ценности по-разному преломляются в конкретных формах культуры: философии, морали, праве, искусстве, фольклоре, мифологии и даже науке. Чтобы их усвоить в процессе социализации, обучения и воспитания, необходимы специфические приемы и методики, свойственные для каждой из названных форм культуры. Одно дело поучить знания по математике, другое - усвоить нравственные нормы и ценности, третье - овладеть правовой культурой, четвертое - приобрести художественный вкус и т.д. Самый лучший способ овладения русской культурой и параллельно с ним - формирования национального самосознания - это участие в процессе культурного творчества в продолжении национальной традиции. Так же надо отметить еще один из последних, но не маловажных компонентов национального самосознания русских, усвоение и принятие которого свидетельствует о полноте и предельной глубине национального самосознания. Это - религия. Для русских - это православие. Не случайно до революции считалось, что быть русским - это, значит, быть православным. Конечно, многие граждане России не могут принять православие как свою религию, ибо исторически связаны с другими религиозными направлениями: исламом, буддизмом, иудаизмом и т.д., но уважать православие, знать его историю, основы вероучения, роль в жизни семьи, общества и государства должны все: верующие и неверующие, этнические русские и представители других народов. Религиозный компонент национального самосознание необычайно важен, ибо только с позиции высшей Божественной истины каждый народ может осознать свою правоту, свои грехи и свое высшее предназначение на земле. Русское национальное самосознание нельзя себе представить без покаянного принятия своей судьбы. Смирение и покаяние - высшие религиозные переживания, которые являются предпосылкой для искупления грехов, для нравственного совершенствования, для развития во всех областях человеческой деятельности. Это касается и отдельного человека и нации в целом. Таким образом мы можем выделить такие особенности русского национального самосознания как толерантность, умение уживаться рядом с другими народами, уважать их культуру и историю. Именно эти качества на протяжении всей нашей истории помогали и продолжают помогать русским людям мирно сосуществовать с другими этносами, не вступая в противостояние, умножать культурное наследие своего народа и рядом с ним живущих народов.

Этническое (национальное) самосознание является сложным и многогранным компонентом духовной жизни русского народа. В его структуре выделяются: во-первых, осознание людьми своего группового единства, этнической принадлежности; во-вторых, представления об общности территории, языка, происхождения и исторических судеб; в-третьих, этноцентризм и этнические стереотипы, этнические симпатии и антипатии, противопоставление «мы» и «они», «наши» и «не наши». В нем четко просматриваются временной, пространственный и культурный аспекты.

Истоки формирования русского этнического самосознания восходят к 6–7 вв., когда в Среднем Приднепровье сложился один из мощных союзов славянских племен, куда в кач-ве органичной части входило племя россов, или «руссов». Границы территории этого союза были известны как «Русская земля».

Начало формирования русского этноса и соответственного ему этнического самосознания следует искать в древнерусской народности, в недрах к-рой сложились предпосылки для образования родственных восточнославянских народов: русских, украинцев и белорусов. В то время господствовало язычество. Т. обр., формирование русского этнического самосознания началось еще до утверждения христ-ва на Руси, его основные признаки появились гораздо раньше.

Образование древнерусской народности и создание древнерусского гос-ва в процессе интеграции славянских и иноэтнических племен в 9-10 вв. ознаменовали новый этап в становлении русского этнического сознания. В этническом самосознании населения Киевской Руси понятие «Русь» или «русская земля» воспринимаются как Отчизна, Родина. Решающую роль в этом процессе играли политич., территориальные, социальные и экономич. предпосылки, крые способствовали этническому единству населения. Однако осуществлению этого единства мешали разнообразные формы племенных и языческих религий, к-рые в силу привязанности «племенных» богов к этническим образованиям и территориям играли дезинтегрирующую роль. Требовалась новая религия, к-рая сняла бы релит, разногласия, таившие в себе возможность перерастания в этнические и политич. конфликты, и в наибольшей мере способствовала бы этнической консолидации и укреплению государственности. Такой религией и стало христ-во в его правосл. форме, к-рое, подвергнувшись сильнейшему влиянию этнического самосознания населения Древней Руси, стало русским православием.

В 12–13 вв. начался кризис русского этнического самосознания, связанный с началом феод, раздробленности, с распадом Руси на отдельные самостоятельные феодальные княжества, с началом княжеских междоусобиц, кровопролитных войн за расширение земель, к-рый продолжался до 15 в. «Хотя во всех княжествах жили по-прежнему русские и все они оставались православными, чувство этнического единства между ними разрушалось». Разорванной на отдельные княжества и уделы Руси «в этническом смысле соответствовали различные этносы и субэтносы» (см.: Гумилев Л.Н. От Руси к России. М., 1992. С. 87). Отсутствие политич. единства, слабость этнической консолидации, распад этнического сознания были важнейшими факторами, обусловившими успех монголо-татарского вторжения, что поставило под угрозу существование русского этноса.

В то же время среди русского населения, составлявшего ядро древнерусской народности, продолжало сохраняться сознание своего единства. Оно и породило мощное духовное движение в поддержку единения страны, проявившее себя в сфере культуры летописания, лит-ре и религии. В период 13–15 вв. в преодолении этнической разобщенности страны и восстановлении русского этнического самосознания большую роль сыграла правосл. церковь. Процесс создания Московского гос-ва был одновременно процессом формирования русской нации, объединенной устойчивым национальным (этническим) самосознанием, отражающим представления об этнической, территориальной и государственной общности. Пользуясь поддержкой гос-ва, Русская Православная церковь оказывает сильное влияние на духовную жизнь русского народа, в т. ч. и на этническое самосознание. Православие как русская форма христ-ва, русское национальное самосознание, чувство патриотизма слились в одно целое. Правосл. вера стала святыней, основой государственной идеологии. Сложилась тесная связь между этническим (национальным) самосознанием и осознанием государственной и национальной принадлежности. Термины «крещеный», «православный» становятся этнонимами, символизируют этническое, государственное и духовное единство русской народности, к-рая постепенно, начиная со вт. пол. 17 в., к нач. 19 в. превратилась в нацию, а русское этническое самосознание стало русским национальным самосознанием.

Известно, что существование русских как этноса ставилось под угрозу несколько раз со времен татаро-монгольского ига. Всякий раз эта угроза преодолевалась ценой огромных жертв и усилий. Именно эти усилия и жертвы стали объединяющими символами русского народа. Они сыграли определяющую роль в формировании русского национального самосознания, где одно из важнейших мест занимает идея жертвенности, связанная с верой в неистребимость русского народа. Эта идея может считаться специфической чертой русского национального характера. С этой идеей связано и своеобразное восприятие православия русским народом, у к-рого «святые» это или великие мученики, или высоконравственные люди, те, кто был верен идее и всячески противился насилию со стороны власть имущих.

В наст. вр. идет процесс разрушения русского национального самосознания, в результате искусственного навязывания России зап. духовных ценностей (индивидуализм, культ наживы и богатства и т. д.), в корне чуждых русскому менталитету. В процессе капитализации России происходит настоящая духовная агрессия против национального самосознания русского народа. Особенно усердствуют в этом отношении различные нетрадиционные религии, прежде всего «тоталитарные секты», острие деятельности к-рых направлено против Русской Православной церкви. Эти псевдорелигии как вост., так и зап. образца стремятся лишить русских людей их национального духа. Распаду русского национального самосознания способствует и его этнокультурная регионализация, тенденция к обособлению жителей провинции от общерусского этнического поля. В этих условиях Русская Православная церковь, опираясь на исторические традиции, могла бы сыграть интегрирующую роль, не допустить процесса распада национального самосознания русского народа.

Отличное определение

Неполное определение ↓

IXвек в отечественной истории Бердяев называет веком самосознания русской культуры. Это не означает, что в предшествующую эпоху национальное сознание не стремилось к своей исторической определенности, однако доXIX в. Россия осваивала, по преимуществу, заимствованные идеи. Так, доктрина «Москва – третий Рим» не была оригинальным порождением русского богословия, но представляла собой по сути перенесение на русскую почву византийской имперской идеологической парадигмы с бóльшим, однако, акцентом на мессианское ее содержание. Начиная с Петра, Россия открыто заняла ученическую позицию по отношению к Западной Европе, и культурная верхушка русского общества увлеченно начала осваивать идеи просветительской мысли, в особенности французской. Только в первой половинеXIXв. в России сформировался очень немногочисленный, но отличающийся очень высокой (не только по российским, но и по европейским стандартам) культурой слой людей, способных к самостоятельному и, главное, самобытному творческому мышлению. И первый вопрос, на который пробудившаяся русская мысль должна была ответить, чтобы удержать себя и претендовать на дальнейшее развитие, был таким: что происходит в отечественной культуре, в чем ее основная идея, ее смысл? Культурная неоднородность, противоречия, раздирающие российское общество, неясность исторических перспектив – вся российская духовная ситуация предстала для рассуждающего ума нетронутой целиной.

Первый ответ прозвучал, как приговор, и вызвал в российском обществе настоящий шок. В 1836 г. в журнале «Телескоп» было напечатано одно (первое) из «философических писем» Петра Яковлевича Чаадаева; эти философские эссе уже несколько лет ходили по рукам в списках и были известны определенному кругу людей, тем не менее публикация имела совершенно необычные последствия. Журнал немедленно закрыли, редактора выслали из Москвы, цензора отстранили от должности, сам же Чаадаев был официально объявлен сошедшим с ума, находился под домашним арестом и ежедневно подвергался медицинскому освидетельствованию. Так государственная власть отреагировала на оценку исторического прошлого России, данную Чаадаевым в «Философическом письме», суть которой состояла в следующем: России нет места в цивилизованном мире, ее историческое существование бессмысленно и бесцельно, и это не результат злонамеренного воздействия внешних сил или рокового стечения обстоятельств, но собственный национальный выбор, прежде всего религиозный; именно православие поставило Россию вне общего исторического дела, оно не только не смогло взять на себя бремя духовного лидерства, как это сделала католическая церковь в Западной Европе, но и вовсе подавило духовные искания и творческую активность русской культуры 1 . Но главное было не в реакции властей и не в перипетиях личной судьбы Чаадаева, который до конца жизни был, по существу, обречен на публичное молчание. Эта единственная прижизненная публикация Чаадаева и вызванный ею скандал стали своего рода шоковой терапией расслабленного российского умствования, процесс мысли сконцентрировался и ускорился необыкновенно; последующие два-три десятилетия дали столько в сфере духовной жизни России, сколько не дали прошедшие два столетия.

Ничтожащие Россию идеи «Философического письма» не могли удовлетворить никого из представителей отечественной культурной элиты; проблема собственного смысла и назначения стала основополагающей в русской культуре XIX в. Решение ее не могло быть однозначным, как не была однозначна сама русская культура. Ее фундаментальное противоречие, полюса которого Бердяев обозначил как «Восток – Запад», проявилось и в раздвоении отечественной мысли: та часть русской интеллигенции, для которой видимая цельность доимперской русской культуры представлялась свидетельством ее самобытности и исторического достоинства, признавала, условно говоря, ее восточный характер 2 , другая явно тяготела к ценностям западноевропейской культуры и условием вхождения России во всемирный исторический процесс полагала освоение культурного багажа Запада, историческое прошлое России в этом случае рассматривалось как период духовной незрелости, своего рода национальное несовершеннолетие. Эти два противоборствующие духовные течения известны каждому из курса школьной отечественной истории как славянофилы (А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский, И. С. Тургенев и др.). Не предпринимая содержательного доктринального анализа этих учений, обратим внимание на те особые акценты, которые расставляет Бердяев и которые помогают точнее понять роль той и другой идеологии в отечественной культуре. Во-первых, важно видеть не только противостояние западников и славянофилов, но и их исходное единство: и те и другие мыслят в одном духовном горизонте, и те и другие патриоты своего отечества и нацелены на решение одной проблемы – предназначение России в мировой истории. Во-вторых, альтернатива между западниками и славянофилами не разрешима путем простого выбора, поскольку и те и другие представляют определенный аспект действительной российской духовной и исторической ситуации, и в силу ее противоречивости каждое из этих идейных течений содержит момент истины. В-третьих, в отношении обеих позиций существует опасность вульгаризации и ее следует избегать: как славянофилы не идеализируют «лапотную» Россию и не призывают к консервативной реконструкции ее прошлого, так и западники не закрывают глаза на пороки западноевропейской цивилизации и не зовут к ее слепому копированию – и те и другие смотрят в перспективу и полагают, что Россия имеет свою особую миссию и ее реализация возможна лишь в историческом развитии, но духовную основу, пути и способы этого развития они понимают по-разному. И наконец, в оценке исторической роли славянофилов и западников в развитии отечественной культуры Бердяев совершенно справедливо обращает внимание на то, что их значение выходит за рамки лишь обоюдного противопоставления и взаимного соперничества – «вся русская мысльXIXв., занятая вопросами миросозерцания, – пишет он, – была западнической или славянофильской».

В ходе эксперимента были получены следующие результаты: Русский язык - красивый, сложный, трудный, богатый, родной, могучий, великий, нужный, интересный, необъятный, огромный, понятный, легкий, доступный, любимый, разнообразный, многогранный, музыкальный, песенный, певучий, поэтический, переливчатый, льющийся, умный, прекрасный, беспардонный, пошлый, грубый, ругательный, матерный, скандальный...

- Вступление

- Основная часть

- 1. Понятие национального самосознания, его структура

- 2. Роль русского языка в развитии национального русского самосознания

- 3. Язык как способ национального мировидения

- 4. Русский язык в национальном сознании

- Заключение

- Список использованной литературы

Русский язык и национальное самосознание (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

И хотя мышление было впереди языка, его результаты, оформляясь в языке, несколько видоизменяются (мысль не может целиком отразиться в слове). Поэтому язык становится отдельным участником общения и дальнейшего развития мышления, он не может быть простой литейной формой для мысли, он может одновременно скрывать часть мысли и дополнять мысль языковыми ассоциациями.

Все вышесказанное приводит к выводу, что существует необходимость заботиться о родном языке, поскольку он является хранителем национальной культурной традиции, и передаёт новым поколениям нравственные ценности народа. Кроме того, в новой информации, которая постоянно поступает к человеку, ориентируется лишь тот, кто хорошо знает богатство родного языка и может различать слова, и стоящие за ними содержание. Иногда внешне блестящие, привлекательные слова несут в себе пустоту или даже вредные для человека советы. С другой стороны, внешне простые, обычные слова могут быть наполнены глубоким и разумным смыслом.

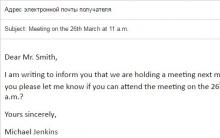

4. Русский язык в национальном сознании Интересен также вопрос отношения самих граждан Российской Федерации к национальному языку. Для этого исследователями был проведен эксперимент, во время которого испытуемым предлагалось письменно ответить на вопрос: «Русский язык — какой?». Им предлагалось дать пять ассоциативных реакций, время на выполнение задания не ограничивалось [Стернин, эл.].

Таким образом, исследователям удалось выявить общие представления взрослых носителей русского языка о своем языке, а также обнаружить возрастные и гендерные особенности данного понятия.

В ходе эксперимента были получены следующие результаты: Русский язык — красивый, сложный, трудный, богатый, родной, могучий, великий, нужный, интересный, необъятный, огромный, понятный, легкий, доступный, любимый, разнообразный, многогранный, музыкальный, песенный, певучий, поэтический, переливчатый, льющийся, умный, прекрасный, беспардонный, пошлый, грубый, ругательный, матерный, скандальный, яркий, колоритный, красочный, чувственный, лирический, испорченный, замученный, скудеющий, засоренный, много заимствований, эмоциональный, всемирный, мировой, всеобщий, многонациональный, лаконичный, интернациональный, межнациональный, двусмысленный, ласковый, приятный, добрый, милый, хороший, чистый, светлый, популярный, неизученный до конца, непредсказуемый, неожиданный, крылатый, вечный, неповторимый, искусный, искренний [Стернин, эл.].

Как видим, в русском национальном сознании в целом русский язык наиболее часто ассоциируется с красивым, богатым, сложным, нужным, родным, могучим. Таким образом, доминирует позитивная эстетическая оценка языка.

Отметим также, что в коммуникативном сознании молодежи преобладает представление о нужности и важности изучения русского языка (нужный, обязательный, полезный). А в коммуникативном сознании людей старшего поколения основная часть лексических единиц, которые репрезентируют понятие «русский язык», является разговорной, просторечной.

Таким образом, для русского народа его язык воспринимается только с позитивной точки зрения.

Заключение Проанализировав источники по теме «Русский язык и национальное самосознание», можем сделать следующие выводы:

1. Нация представляет собой единство индивидов, объединенных общими менталитетом, культурой и духовными ценностями .

2. Под национальным самосознанием понимают совокупность представлений, традиций и понятий представителей нации или этноса, позволяющих воспроизводить эту общность людей как целое и причислять каждого индивида к данной социальной целостности.

Национальное самосознание включает в себя такие компоненты как национальный язык, национальная культура, чувство территории, национальная самоидентификация. Основным признаком, который объединяет нацию, является именно язык.

3. По отношению к нации язык играет консолидирующую роль, т. е. поддерживает её единство, служит средством создания национальной культуры и ее передачи следующим поколениям.

4. Существует необходимость заботиться о родном языке, поскольку он является хранителем национальной культурной традиции, и передаёт новым поколениям нравственные ценности народа. Кроме того, в новой информации, которая постоянно поступает к человеку, ориентируется лишь тот, кто хорошо знает богатство родного языка и может различать слова, и стоящие за ними содержание.

Список использованной литературы Арутюнова Н. Д. Национальное сознание, язык, смысл // Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы. — М., 1995.

Большакова А. Ю. Феномен русского менталитета: основные направления и методы исследования // Русская история: проблемы ментолитета. — М., 1995. — С. 7−10.

Волков Г. Н. Этнопедагогика: учеб. пособие. — М., 1999. — С. 10−15.

Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию. — М.: 1984. — С. 324

Задохин А. Русский язык и национальное самосознание. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rau.su/observer/N12_2003/12 12 .htm (дата обращения 03.06.2013)

Политология. Словарь. / В. Н. Коновалов — М: РГУ, 2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/122/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 (дата обращения 03.06.2013)

Стернин И. Язык и национальное сознание. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/logos/number/49/07.pdf (дата обращения 03.06.2013)

Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. — М.: 2000. — С. 40.

Список литературы

- Арутюнова Н. Д. Национальное сознание, язык, смысл // Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы. - М., 1995.

- Большакова А. Ю. Феномен русского менталитета : основные направления и методы исследования // Русская история: проблемы ментолитета. - М., 1995. - С. 7−10.

- Волков Г. Н. Этнопедагогика : учеб. пособие. - М., 1999. - С. 10−15.

- Гумбольдт В. Избранные труды по языкознанию . - М.: 1984. - С. 324

- Задохин А. Русский язык и национальное самосознание . [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rau.su/observer/N12_2003/1212.htm (дата обращения 03.06.2013)

- Политология. Словарь. / В. Н. Коновалов - М: РГУ, 2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/122/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5 (дата обращения 03.06.2013)

- Стернин И. Язык и национальное сознание . [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ruthenia.ru/logos/number/49/07.pdf (дата обращения 03.06.2013)

- Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М.: 2000. - С. 40.

Патриарх Никон. Краткая биография. Патриарх Московский и всея Руси. Никон Церковь никон

Что такое сводная отчетность?

Обязательный аудит — основания для проведения аудита

Что можно приготовить из курицы

Как пожарить макароны на сковороде