Цель урока : Проанализировать образ Коробочки, опираясь на текст главы 3; определить её место и роль в произведении; найти ответ на вопрос: «Зачем Гоголь рассказал о Коробочке?».

Задачи : развивать умение учащихся читать, воспринимать текст произведения, умение детального и выборочного анализа текста; развивать умение работать со справочным материалом; способствовать развитию познавательного интереса и художественного вкуса учащихся; способствовать обогащению словарного запаса и развитию монологической речи учащихся.

Тип урока : урок - исследование с использованием ИКТ, с использованием технологии метода проекта. (Мини - проект «В старину едали деды»).

Средства обучения : текст произведения, словари.

Ход урока

I. Подготовка к основному этапу урока. Постановка проблемы и цели. (3 минуты)

Дидактические задачи: обеспечение мотивации и принятия учащимися цели учебно - познавательной деятельности, актуализация опорных знаний и умений.

Слово учителя: Сегодня вместе с главным героем поэмы Чичиковым мы отправимся в гости к Коробочке. Интересная, необычная фамилия, правда, ребята? А может, это не фамилия, а прозвище? Кто она такая? Хочется поскорее разобраться? Давайте, разберёмся.

«Чем более я обдумывал мое сочинение, — писал Гоголь по поводу «Мертвых душ», — тем более видел, что не случайно следует мне взять характеры, какие попадутся, но избрать одни те, на которых заметней и глубже отпечатывались истинно русские, коренные свойства наши».

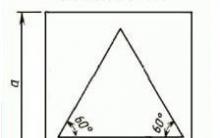

Учитель. В ряду помещиков, рисуемых Гоголем, Коробочка — единственная женщина. Нам ничего не известно о ее прошлом, семье. Доживает свой век в «порядочной глуши» одинокая вдова коллежского секретаря, хлопочет по хозяйству, «голову держит несколько набок», столкнувшись с непонятным ее недалекому уму предложением Чичикова. Боясь продешевить, запуганная сердитым и деловым гостем, соглашается Настасья Петровна продать небывалый товар за живые деньги. Бережливая Коробочка деньги сложит в мешочек, спрячет в угол комода, а затем по ее завещанию перейдут они «племяннице внучатой сестры».

Что же «истинно русского, коренного» в этом персонаже?

Давайте вместе с Чичиковым побываем в гостях у Настасьи Петровны Коробочки.

II . Беседа с опорой на текст произведения Н. В.Гоголя «Мёртвые души», глава 3. (17 минут)

Усадьба, дом, застолье многое расскажут о хозяйке, ее характере, образе жизни, привязанностях и вкусах.

— Какой прием был оказан случайному гостю Чичикову, заблудившемуся ночью близ деревеньки Настасьи Петровны Коробочки? (П. Боклевский. Чичиков.)

(Предполагаемый ответ учащихся: В гостеприимстве ей не откажешь: платье Чичикова было высушено и вычищено, перины взбиты так, что взобраться на них можно было, лишь подставив стул, последовало даже предложение почесать ему на ночь пятки, от которого, впрочем, Чичиков отказался.)

— Проснувшись утром, Чичиков огляделся. Давайте вместе с ним увидим значимые предметно-бытовые детали текста.

Работа в группах .

Учащиеся класса делятся на три группы. Каждая группа получает задание Исследовать Текст и сделать вывод о:

1) комнате Коробочки и двух ее портретах;

2) хозяйстве Коробочки (вид из окна);

3) деревне Коробочки.

Чтение и анализ отрывков, дающих портрет хозяйки.

1) два портрета Коробочки: «Вошла хозяйка, женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее, одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки» (портрет сливается с характером).

«Она была одета лучше, нежели вчера, — в темном платье и уже не в спальном чепце, но на шее все также было что-то навязано».

Вывод первой группы : Коробочка бережлива, хранит распоротый салоп, обои в комнате старенькие, зеркала старинные. Неожиданный гость застал Настасью Петровну врасплох, утром она предстала в более приличном виде. Фланель на шее говорит о ее возрасте, замкнутом домашнем образе жизни в глуши.

(Показ иллюстрации к поэме. П. Боклевский. Коробочка. )

2) Хозяйство Коробочки (вид из окна): «…узенький дворик весь был наполнен птицами и всякой домашней тварью. Индейкам и курам не было числа, свинья с семейством очутилась тут же… тянулись пространные огороды с капустой, луком, картофелем, свеклой и прочим хозяйственным овощем. По огороду были разбросаны кое-где яблони и другие фруктовые деревья, накрытые сетями для защиты от сорок и воробьев… на одном из чучел был чепец самой хозяйки».

Вывод второй группы : сеть на фруктовых деревьях, чепец на чучеле — самые значимые детали, они говорят о том, что у Коробочки до всего доходят руки, ничто не пропадает в ее хлопотливом хозяйстве.

3) Деревня Коробочки: «За огородами следовали крестьянские избы, которые… показывали довольство обитателей, ибо были поддерживаемы как следует: изветшавший тес на крышах везде был заменен новым, ворота нигде не покосились… Чичиков заметил где запасную почти новую телегу, а где и две».

Вывод третьей группы : описание деревни Коробочки говорит само за себя: она всех приучила к порядку, хорошая, бережливая хозяйка.

Учитель. Предметом нашего исследования является речь Коробочки.

Чтение по ролям сцены торга (Заранее подготовленные ученики).

Учитель. Не желая упускать своей выгоды, Чичиков приступает к торгу. После беседы с Коробочкой он «был весь в поту, как в реке: все, что ни было на нем, начиная от рубашки до чулок, все было мокро».

В чем же дело? (Коробочка уморила Чичикова своей «дубинноголовостью», бестолковостью, скупостью, желанием повременить с продажей небывалого товара. «Авось понаедут купцы, да и применюсь к ценам», — говорит она Чичикову.)

Учитель. Каков тон разговора Чичикова с Коробочкой и почему?

(Чичиков решил вовсе не церемониться с Коробочкой, так как она небогата. Коробочка представляется Чичикову как «коллежская секретарша», то есть вдова коллежского секретаря, что соответствовало десятому классу табели о рангах.)

Учитель. Сделка наконец совершена. Коробочка решила задобрить сердитого Чичикова и пригласила его закусить: «Чичиков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припёками: припёкой с лучком, припёкой с маком, припёкой с творогом, припёкой со сняточками, и невесть чего не было».

Ребята! Кому понятны слова скородумки, лепешки с припеком, пряглы, сняточки? В чем разница между ватрушкой и шанишками? Можно разрешить все загадки хлебосольной Коробочки. Наши девочки Лысова Анастасия и Лыгина Алёна поработали с «Толковым словарём живого великорусского языка» В. Даля и с «Кулинарным словарём» В. В. Похлёбкина, Провели большую исследовательскую работу. После их рассказа, я надеюсь, станет всё понятным в том вкусном ряду.

III. Выступление подготовленных учащихся, которые работали над мини - проектом «В старину едали деды» (7 минут)

Толкований этих слов нет ни в словаре С. И.Ожегова, ни в других толковых словарях. А между тем в современном русском литературном языке эти архаизмы имеют вполне употребимые синонимы.

Скородумка — вовсе не выпечка на скорую руку, а яичница выпускная или глазунья. Шаньга — ватрушка с кашей, мятым картофелем, творогом, сдобренная сверху сметаной. Знаток русской кухни В. В.Похлебкин в своем «Кулинарном словаре» уточняет, что шаньги — это круглые пирожки, имеющие внешний вид ватрушки, но не наполненные, а лишь смазанные в середине сметаной, творожно-яичной массой, творожно-гречневой смесью и так далее. С чем же были шанишки Коробочки, Гоголь не уточнил.

Похлебкин продолжает: «Шаньги едят горячими, свежевыпеченными с молоком, с простоквашей, с соленой рыбой, со щами, с чаем — они подходят ко всем этим разнообразным пищевым сопровождениям». А перед Чичиковым на столе еще какие-то загадочные пряглы. И этого слова нет даже у Даля. Хорошо, что недалеко оказалось слово «пряжить» — жарить в масле, и в этом же словарном гнезде находится слово «прягла» — оладья, толстый блинок, лепешка в масле, пышка. Далее автор словаря поясняет: «Спряжить, спрягти — изжарить. Один пирожок недопряжен, другой перепряжен, попряжила б еще». Внимательный читатель заметил у Гоголя подсказку: «…перед завтраком Чичиков услышал завлекательный запах чего-то горячего в масле». Лепешка — утолщенный блин разного диаметра, она может быть пресной, дрожжевой, сдобной, печеной, жареной. У Коробочки подавали лепешки с припеком. Словарь Даля объясняет: припек — посыпка на лепешки, блины (например, мак, лук, яйца). Какова же технология приготовления припека? Похлебкин пишет: существует разновидность блинов с припеком, когда на поверхность блина тонким слоем наносится пастообразный пищевой продукт (творог, фарш) и быстро припекается к блину на разогретой сковородке.

Чудесная книга «О жизни, быте и нравах русского народа» Н. И.Костомарова и И. Е. Забелина сообщает: «…русские пироги имели продолговатую форму и различную величину, большие назывались пирогами, малые — пирожками. На масленице пекли пряженые (читай — изжаренные в масле) пироги с творогом и яйцами… в постные дни пеклись пироги со всевозможными родами рыб, особенно с сигами, снятками…» Значит, сняточки — это рыба? У Даля сняток (снеток) — рыбка вандыш, ловимая в Белозере, в продаже сушеная. Загадочный вандыш — это корюшка, а точнее, озерная форма корюшки — снеток. Как же получался припек к лепешке, если эта мелкая рыбка еще и сушеная? И Похлебкин, и Костомаров в своих книгах поясняют: «Сушеную рыбу — сущик — отварить, выбрать кости, мелко изрубить, смешать с мелкорубленым луком, гречневой или рисовой кашей (треть объема) и поджарить на подсолнечном масле. Эту рыбную кашу можно было класть и в пироги».

Пресный пирог с яйцом также понравился Чичикову: «съел с небольшим половину». Почему «пресный»? Потому что приготовлен он из бездрожжевого теста, которое, вымешав, раскатывают и тотчас же разделывают на пироги.

Блины в представлении не нуждаются, тем более что Чичиков «свернул три блина вместе и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. Повторивши это раза три, он попросил хозяйку приказать заложить его бричку.

— У вас, матушка, блинцы очень вкусны, — сказал Чичиков, — принимаясь за принесенные горячие.

— Спасибо, девочки. Ребята, какой вывод можно сделать о Коробочке как о хозяйке?

Вывод: не можем не отметить гостеприимство и хлебосольство Коробочки, замечая ее бережливость, упрямую подозрительность, желание продать с выгодой продукты своего натурального хозяйства, тупость и «дубинноголовость», которая, как отмечает Гоголь, «свойственна порой иному и почтенному и государственному даже человеку». Но впереди у Чичикова дорога, и он спешит к своей бричке.

I V . Контроль и самопроверка знаний. (8 минут)

Задача: Выявление качества и уровня овладения знаниями.

— Гоголь, прощаясь с Коробочкой, восклицает: «Коробочка ли, Манилова ли, хозяйственная ли жизнь или не хозяйственная — мимо них!»

Как вы понимаете эти слова Гоголя?

(Коробочка суетится и хлопочет по хозяйству, копит денежки, живет в глуши, в ее жизни нет никаких событий, она обыденна, скучна, помещица ничем не интересуется, кроме повседневного, много лет назад заведенного порядка вещей, в конечном итоге она духовно мертва, примитивна, поэтому беседа с ней так утомительна для Чичикова.)

— Что роднит Коробочку и Манилова? (духовная смерть …см. выше)

— Что нового открылось вам в Чичикове, что Коробочка помогла нам в нем увидеть? (Чичиков разный. Слащаво — обходительный с Маниловым, грубый с бестолковой Коробочкой, легко может обмануть, пообещав заехать еще раз.)

Тема. Образ Чичикова. Тема «живой» и «мёртвой» души в поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души».

Цели урока:

Показать отношение Гоголя к современной ему действительности;

Раскрыть сущность предпринимателя, показать его типичность;

В ходе исследовательской деятельности прийти к решению проблемного вопроса.

Задачи:

Научить ребят мыслить, развивать свои читательские умения, способствующие проявлению интеллектуально-творческого и эмоционально-образного мышления.

Развить исследовательские и коммуникативные компетентности учащихся, навыки анализа текста.

Эпиграф

…Он всё же подлец какой-то странный…

И. Золотусский

Ход урока

Организационный момент.

Вступительное слово учителя.

Н. В. Гоголь… О творчестве и жизни русского писателя Николая Васильевича Гоголя известно многое, но очень малое известно о духовной жизни писателя.

У каждого художника есть творение, которое он считает главным делом своей жизни, в которое он вложил самые заветные, сокровенные думы, всё своё сердце. Для Н.В. Гоголя таким делом жизни стала поэма “Мёртвые души”. Его писательская биография продолжалась 23 года, 17 лет из них были отданы работе над этой поэмой.

На предыдущих уроках мы с вами увидели, что, показывая похождения Чичикова, автор создал незабываемые образы помещиков и чиновников.

- В каком порядке Гоголь знакомит нас с помещиками? В чём смысл такого порядка?

(Манилов, Коробочка, Ноздрёв, Собакевич, Плюшкин - глубокий внутренний смысл: писатель стремился раскрыть в своих героях всё большую степень утраты человеческих начал, деградацию человека, омертвение его души)

Чичиков – подлец и мошенник, но не более, чем любой чиновник города N, “знающий дело”. Такие люди лезли из всех щелей, исповедуя только одну веру, которую внушал Павлуше его отец: “всё сделаешь и прошибёшь на свете копейкой”.

- А как же аферист Чичиков? “Мёртвая” душа Чичиков или “живая”?

Это центральный, проблемный вопрос нашего урока.

Эпиграф нашего урока – слова И. Золотусского: “…Он всё же подлец какой-то странный…”.

Исследовательская деятельность.

Исследование 1 - “Замысел писателя”

- В чём особенность замысла Гоголя при создании поэмы? Перечитайте высказывание Гоголя, чтобы ответить на этот вопрос.

“…Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то… какой огромный, какой оригинальный сюжет! Какая разнообразная куча! Вся Русь явится в нём!”

(Писатель хотел показать “всю Русь”.)

- Какое влияние на замысел Гоголя имела «Божественная комедия» Данте? Почему замысел писателя не был полностью осуществлён?

Гоголю удалась лишь первая часть, где показаны тёмные стороны жизни. Второй том не удовлетворил писателя и был им лично сожжён. Во 2 и 3 томах Гоголь хотел предложить “рецепт” преображения каждому. Разговор шёл о внутреннем перерождении человека, спасении его души.

Исследование 2 – “Чичиков и помещики”

Исследовательская работа в группах.

Так можно ли было “спасти” главного героя – Чичикова – может, он – “мёртвая” душа, и спасение его невозможно?

Чтобы ответить на этот непростой вопрос, посмотрим, что представляют из себя помещики.

У вас на столах есть схемы-тезисы по теме “Помещики в поэме Н.В. Гоголя”.

Вам предстоит поработать над 5 образами. Каждый из вас должен выявить то качество, которое роднит того или иного помещика с Чичиковым.

Ребята работают в группах. Затем выдвигаемые версии обсуждаем вместе, в конце работы заполняем схему.

Так есть ли отличительные черты в характере героя, что делает его первым лицом в галерее представленных помещиков и чиновников?

Черты, которые являются отличительными в характере Чичикова:

Гибкость

Выживаемость

Приспособляемость

Угодливость

Энергичность

Воля

Наблюдательность

Посмотрите на эпиграф урока. И. Золотусский назвал Чичикова “странным подлецом”. Почему же всё-таки подлец?

(Вся энергия Чичикова направлена на одну страсть – приобретение. Возможно, желание иметь деньги не так уж плохо. Но дело в том, что для Чичикова нравственные идеалы отсутствуют, и он не гнушается, не брезгует никакими средствами. Перед нами подлец, способный переступить все нравственные законы)

Исследование 3 – “Средства раскрытия образа Чичикова”

Для раскрытия образов персонажей Гоголь использует различные средства: деталь, портрет, одежда, манеры, речь, характеристика другими персонажами, биография.

Назовите из перечисленных то средство, которое используется в большей степени только для характеристики Чичикова.

(Биография)

Так почему же Гоголю так важно было посвятить целую 11 главу биографии Чичикова?

(Она важна для мотивировки его поступков и черт характера.)

Биография Чичикова – это история “падения души”, но если душа “пала”, значит, была когда-то чистой. Так возможно ли возрождение души Чичикова?

(Да, через покаяние.)

А что необходимо для покаяния, очищения души? (Внутреннее “я”, внутренний голос, а он как раз есть у Чичикова. Гоголь постоянно фиксирует чувства и раздумья своего героя. А иногда внутренний голос Чичикова переходит в авторский голос и сливается с ним в поэтических отступлениях)

Как вы полагаете, случайно ли Гоголь дал своему герою имя Павел?

Ребята выдвигают свои предположения, затем слушаем сообщение подготовленного ученика “Тайна имени главного героя”.

(Апостол Павел был одним из гонителей Христа, а потом стал распространителем христианства по всему миру. В мировоззренческих представлениях Гоголя послания Святого апостола Павла, который “всех наставляет и выводит на прямую дорогу”, занимают исключительно важное место.)

Исследование 4 – “Необычное превращение: тройка Чичикова – Русь-тройка”

Смысл финала – лирического отступления о Руси-тройке – загадочен. Гоголь знал, что книгу допишет время. Давайте попробуем приоткрыть эту завесу тайны, загадки.

Прослушайте отрывок, заключающий I том.

Какой мотив лежит в основе этого лирического отступления и всей поэмы в целом?

(Мотив дороги)

Выявите контраст, лежащий в основе данного отрывка, на основании схемы.

Вывод:Чичиков постоянно в дороге, он “движется”, в отличие от других персонажей. Его тройка вырывается из замкнутого, неподвижного круга, она лихо, с ветерком уносится в запредельное.

Возвратимся к теме нашего урока и проблемному вопросу одновременно. “Живая” душа Чичиков или “мёртвая”?

(Можно предположить, что в представлении Гоголя этот персонаж – “живая” душа. Сам автор сочувствует герою и дивится его настойчивости. Цель Чичикова – довольство и счастье семейной жизни – вполне достойная цель. Другое дело, что он избирает сомнительные средства для её достижения – средства, которыми живут “мёртвые” души Гоголя.)

Проговорим ещё раз те выводы, к которым мы пришли в результате исследования.

(Записать выводы в тетрадь)

Вывод: Чичиков – “живая” душа в большей степени, чем “мёртвая”. Поэтому автор хотел привести своего героя к нравственному очищению, обновлению одним из первых. С этими мечтами связано изображение летящей, необгонимой Руси – тройки.

Скажите, а только ли Чичикову даёт Гоголь надежду на спасение?

(Нет, всему человечеству. Духовное возрождение – одна из высших способностей, дарованных человеку, и, по Гоголю, этот путь открыт всем, у кого душа ещё совсем не “омертвела”. В этом и заключалась одна из “сверхзадач” поэмы “Мёртвые души”.)

Как вы понимаете смысл названия поэмы?

(С “мертвыми душами” связан сам сюжет произведения: Чичиков скупает “души” умерших крестьян, чтобы, оформив купчую, заложить купленных крестьян уже как живых в опекунский совет и получить за них кругленькую сумму. Постепенно изменяется и содержание понятия “мертвая душа”. Абакум Фыров, Степан Пробка, каретник Михей и другие умершие крестьяне, купленные Чичиковым, не воспринимаются как “мертвые души”: они показаны как люди яркие, самобытные, талантливые. Это нельзя отнести к их хозяевам, которые и оказываются “мертвыми душами” в подлинном смысле этого слова)

Составление синквейна на тему «Чичиков».

А в ваших душах, ребята, как напутствие, пусть звучат замечательные гоголевские слова: “Забирайте же с собою в путь… все человеческие движения, не оставляйте их на дороге, не подымете потом!”. Мне бы хотелось, чтобы всё доброе, хорошее, светлое вы не растеряли на пути, а пронесли через всю жизнь.

Домашнее задание.

Определить тематику лирических отступлений, заполните таблицу.

Приложение 1

Манилов

«Черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару; в приемах и оборотах его было что-то заискивающее расположения и знакомства. Он улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами».

«Говорящая» фамилия помещика образована от слов «заманивать, обманывать».

Восторженная наивность, мечтательность, беспечность, глупость и несамостоятельность - основные черты помещика. Хозяйством не занимается и не может сказать, умирали ли у него крестьяне со времени последней ревизии. Зато заботится о процветании человечества. Его можно было бы назвать мечтателем, если бы был хоть какой-нибудь смысл в его мечтах. Результаты его труда - или пустые мечты или «горки выбитой из трубки золы, расставленные не без старания очень красивыми рядками».

В запущенном саду есть беседка с надписью «Храм уединенного размышления». В кабинете вот уже два года лежит книга, заложенная на 14-й странице. Всюду бесхозяйственность и непрактичность: в доме вечно чего-то недостает. Мебель обтянута щегольской материей, но на два кресла ее не хватило. На столе бронзовый подсвечник с тремя античными грациями, а рядом «какой-то медный инвалид, хромой и весь в сале».

Коробочка

Смысл фамилии: помещица заключена в «коробочку» своего пространства и своих понятий.

«Женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее...». В портрете повторяются почти одинаковые детали одежды, но на лицо и глаза Гоголь не обращает внимания, словно их нет - это подчеркивание ее бездуховности.

У нее «хорошая деревенька» и «обильное хозяйство», которое она сама ведет и уделяет хозяйству много времени. Большое количество псов в деревне говорит о том, что хозяйка заботится о сохранности своего состояния. Копит деньги в пестрядевых мешочках (правда, не умеет ими распорядиться - они лежат мертвым грузом). Всюду развешаны пучки трав.

Важная деталь - охрипшие стенные часы, которые всякий раз неожиданно нарушают тишину дома и дают ощущение глухой удаленности от жизни. Все лежит на своих местах, есть даже веревочки, которые «уже никуда не нужны».

Главная ее черта -упрямство. Хозяйственность Коробочки - единственная ее добродетель. Гоголь говорит о таком типе людей : «...иной и почтенный, и государственный... человек, а на деле выходит совершенная Коробочка. Как зарубил что себе в голову, то уж ничем не пересилишь, сколько ни представляй ему доводов, ясных как день, все отскакивает от него, как резиновый мяч отскакивает от стены» . Перед нами типичная мелкая помещица - владелица 80 душ крепостных.

Ноздрёв

«Это был среднего роста, очень недурно сложенный молодец, с полными румяными щеками, с белыми, как снег, зубами и черными, как смоль, бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его...»

В 35 лет Ноздрев такой же, как и в 18. Отсутствие развития - признак неживого. Гоголь называет его «историческим человеком», потому что «где бы он ни был, всюду не обходилось без истории».

Груб, его речь наполнена ругательствами. Игрок, кутила, завсегдатай злачных мест. Всегда готов ехать «куда угодно, хоть на край света, войти в какое хотите предприятие, менять все, что ни есть, на все, что хотите». Но все это не приводит к обогащению, а, напротив, разоряет его. Ведет себя нагло, вызывающе, агрессивно, энергия его превратилась в разрушительную и скандальную суету. Ноздревым управляет стихия. Главная черта - самовлюбленность.

«...кабинет, в котором, впрочем, не было заметно следов того, что бывает в кабинетах, то есть книг или бумаги; висели только сабли и два ружья».

Хозяйство запущено, в отличном состоянии только псарня. Важная деталь - шарманка. И вот перестанет звучать шарманка, а дудка в ней все никак не угомонится. Так и неугомонный, буйный Ноздрев в любой момент готов без причины совершить непредвиденное и необъяснимое.

Собакевич

«Человек здоровый и крепкий». Говорится, что природа, создавая его, «рубила ер всего плеча», и этим подчеркивается его неживая», «деревянная» сущность.

Похож «на средней величины медведя»; «...казалось, в этом теле совсем не было души, или она у него была, но совсем не там, где следует, а, как у бессмертного кощея, где-то за горами, и закрыта такою толстою скорлупою, что все, что ни ворочалось на дне ее, не производило решительно никакого потрясения на поверхности».

«Чертов кулак», расчетливый хозяин. Вокруг него все прочно, все в изобилии; в деревне все добротно и надежно, мужиков знает, ценит их трудовые качества. Подчеркивается его сила, здоровье, степенность. А что же душа его? А у души требования только гастрономические (притом колоссальные: вся свинья, весь гусь, весь баран). Тяготеет к старым, крепостническим формам ведения хозяйства. Презирает город и просвещение. Автор подчеркивает его корыстолюбие, узость интересов. Главные его черты - грубая прижимистость и цинизм.

В комнате «все было прочно, неуклюже... и имело какое-то странное сходство с самим хозяином дома; в углу гостиной стояло пузатое ореховое бюро на пренелепых четырех ногах, совершенный медведь. Стол, кресла, стулья - все было самого тяжелого и беспокойного свойства». «Каждый предмет, казалось, говорил: „И я тоже Собакевич"!»

Плюшкин

Фамилия подчеркивает «сплющенность», искаженность персонажа и его души.

Непонятно, кто это - «баба или мужик» (Чичиков решил, что перед ним ключница), «...платье неопределенное, похожее на женский капот, на голове колпак, какой носят деревенские дворовые бабы...»; «...маленькие глазки еще не потухли и бегали из-под высоких вросших бровей, как мыши...» (эта деталь подчеркивает не человеческую живость, а юркость и подозрительность зверька).

Только этому помещику дана биография (то есть его характер дан писателем в развитии) - показано, как происходил процесс деградации. Не знай мы о том, что когда-то Плюшкин был добрым семьянином, разумным хозяином и приветливым человеком, образ, созданный Гоголем, вызывал бы лишь усмешку и брезгливость. Но рассказ о прошлом Плюшкина делает его образ скорее трагическим, чем комическим. «И до какой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек!., все может статься с человеком. Нынешний же пламенный юноша отскочил бы с ужасом, если бы показали ему его портрет в старости». Гоголь называет Плюшкина «прорехой на человечестве».

Имение - «вымершее место», о жизни здесь напоминает лишь прекрасный сад (подчеркивается трагизм запустения и вымирания). Господский дом выглядит «дряхлым инвалидом», в нем темно, пыльно, дует холодом, как из погреба; беспорядок, в углу куча хлама. Важная деталь в доме - остановившиеся часы (время здесь остановилось). В хозяйстве всего много, но все пропадает (хозяин собирает всякое добро и гноит его), все в запустении (описание огромных кладей сгнившего хлеба). Крестьяне нищие, «мрут, как мухи», десятки числятся в бегах.

8.

Цель урока:

сформировать у учащихся представление о главном герое гоголевского произведения.

9. Задачи урока:

1) обучающие

научить находить художественные детали, сопоставлять факты, обобщать, делать выводы;

2) развивающие

развивать навыки целостного анализа художественного произведения; развивать умение грамотно строить монологическое высказывание, владеть культурой диалогической речи; развивать умение самостоятельно мыслить, анализировать обстоятельства, в которых действует герой; развивать умение сопоставлять героев произведения;

3) воспитательные

воспитывать интерес к нравственным и общечеловеческим ценностям; подвести учащихся к потребности в самосовершенствовании через осознание противоречий собственного характера, вызвать понимание духовных проблем бытия; воспитание духовно развитой личности;

воспитывать толерантность к существованию различных точек зрения на один и тот же факт; формирование гуманистического мировоззрения, любви и уважению к литературе и ценностям отечественной культуры.

10. Ключевые компетенции:

- коммуникативная

: навыки работы в группе, владение различными социальными ролями;- информационная

: поиск информации, её преобразование и передача, привлечение современных информационных технологий;- учебно - познавательная

: целеполагание, планирование, рефлексия, самооценка; приёмы решения учебно-познавательных проблем;- ценностно – смысловая

: формирование ценностных ориентиров, мировоззрение ученика;- общекультурная

: духовно-нравственные основы жизни человека, культурологические основы социальных и общественных явлений;- социально-трудовая:

роль гражданина будущей России;-личностного самосовершенствования

: способ духовного и интеллектуального развития; эмоциональная регуляция и самоподдержка.11. Тип урока

: комбинированный Вид урока:

урок-исследование12. Формы работы учащихся:

представлены разные модели совместной деятельности: коллективная, групповая, индивидуальная.13. Оборудование:

компьютер, проектор

Ход урока.

Ребята, уже несколько уроков мы с вами посвятили изучению поэмы Н.В.Гоголя «Мертвые души». Мы побывали в губернском городе, познакомились с местными чиновниками, побывали в гостях у помещиков. Давайте проверим, насколько хорошо мы узнали героев поэмы.

II. Актуализация знаний.Цель этапа:

повторение изученного материала, необходимого для «открытия нового знания», создание проблемной ситуации.

Викторина «Ба! Знакомые все лица!»

Слайд № 2.

1. «Цвет лица имел калёный, горячий, какой бывает на медном пятаке... самый крепкий и на диво стаченный образ...» (Собакевич)

Слайд № 3.

2. «Это был среднего роста, очень недурно сложённый молодец с полными румяными щеками, с белыми, как снег, зубами и чёрными, как смоль, бакенбардами. Свеж он был, как кровь с молоком; здоровье, казалось, так и прыскало с лица его» (Ноздрев)

Слайд № 4.

3. «На взгляд он был человек видный; черты лица его были не лишены приятности, но в эту приятность, казалось, чересчур было передано сахару...» (Манилов)

Слайд № 5.

4. «...никакими средствами и стараниями нельзя бы докопаться, из чего состряпан был его халат: рукава и верхние полы до того засалились и залоснились, что походили на юфть, какая идёт на сапоги...» (Плюшкин)

Слайд № 6.

5. «… женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, надетом наскоро, с фланелью на шее, одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожаи, ..., а между тем набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки…» (Коробочка)

Слайд № 7.

6. «…господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтоб стар, однако ж и не так, чтоб молод». (Чичиков)

Учитель.

Итак, с этим заданием вы справились. Сегодня на уроке мы обратимся к образу главного героя поэмы – Павла Ивановича Чичикова. Критик И. Золотусский сказал о нем: « Он все же подлец какой-то странный…» Мы с вами попробуем разобраться, почему критик дал Чичикову такую оценку? Подлец ли Чичиков на самом деле?Запишите тему урока. Слайд №8.

Слайд № 9.

- Сам Гоголь тоже называет своего героя подлецом: “Нет, пора наконец припрячь и подлеца. Итак, припряжём подлеца!”И в той же главе звучит иная характеристика: “Что он не герой, исполненный совершенств и добродетели, это видно. Кто же он? Стало быть, подлец? Почему же подлец, зачем же быть так строгу к другим?.. Справедливее назвать его: хозяин, приобретатель. Приобретение - вина всего; из-за него произвелись дела, которым свет даёт название не очень чистых дел…”- Так кто же такой Чичиков: “подлец, “приобретатель” или …?

III. Реализация Д/З.- Что о Чичикове говорят критики?

(Выступление подготовленного учащегося).

Слайд № 10.

В.Кожинов: “Чичиков по-настоящему сильная личность…”.С.И.Машинский: “В эпопее с “мёртвыми душами” наиболее ярко раскрылась дьявольская энергия и изобретательность Чичикова, его характер дельца и изобретателя новой формации…”.М. Б. Храпченко: “Одно из качеств Чичикова-способность к мимикрии, противоречие между стремлением казаться и внутренней сущностью характера”.А.И.Герцен: “Один деятельный человек - Чичиков, и тот ограниченный плут”.В.Набоков: “Дурак…глупостью было торговать мёртвыми душами у старухи и Ноздрёва”.И.П.Золотусский “Ведь он плутует, а плут не может не рисковать. Из взлётов и падений состоит жизнь плута - таков уж закон. Но всё же, но всё же…”.В.Г.Маранцман: “Чичиков, отличаясь от помещиков, тоже “мёртвая душа”. Ему недоступна “блистающая радость жизни”.- Итак, Чичиков в понимании критиков “плут”, “синтетический характер”, “заурядность”, “дурак, способный к мимикрии”, “делец”, “приобретатель” - и совсем противоположная точка зрения: “сильная личность”. Литературоведы не только разошлись во мнениях, но и высказывают совершенно противоположные точки зрения. -А что же о Чичикове говорят герои поэмы?

(Ответы учащихся) «Все чиновники были довольны приездом нового лица. Губернатор

об нем изъяснился, что он благонамеренный человек; прокурор

- что он дельный человек; жандармский полковник

говорил, что он ученый человек; председатель палаты

- что он знающий и почтенный человек; полицеймейстер

- что он почтенный и любезный человек; жена полицеймейстера

- что он любезнейший и обходительнейший человек. Даже сам Собакевич

, который редко отзывался о ком-нибудь с хорошей стороны… сказал ей: "Я … познакомился с коллежским советником Павлом Ивановичем Чичиковым: преприятный человек!»Учитель.

Здесь прозвучали отзывы самые лестные. Таким образом, Чичиков произвёл на всех приятное впечатление. Значит, Чичиков – хороший человек!? Да. Но в представлении кого? В представлении тех, кого Александр Иванович Герцен назвал “мёртвыми душами”, а Гоголь – “небокоптителями”.В.Г.Маранцман считает, что Чичиков родствен мёртвым душам, является их зеркалом, потому производит на них приятное впечатление. А как вы считаете?

IV. Открытие нового знания1. Исследовательская работа в группах «Чичиков и помещики».

- Так, кто же Чичиков? Может, он тоже «мертвая душа»?

Чтобы ответить на этот непростой вопрос, вспомним, что представляют из себя помещики. У вас на столах есть схемы-тезисы по теме “Помещики в поэме Н.В. Гоголя” (Приложение 1). Вам предстоит поработать над 5 образами. Каждая группа должна выявить те качества, которые роднят Чичикова с тем или иным помещиком.Ребята работают в группах. Затем выдвигаемые версии обсуждаем вместе, в конце работы заполняем схему. Слайд № 11.

Вывод: Чичиков чем-то похож на каждого из них. (В маниловском духе он размечтался на вечерке у полицмейстера, воображал себя херсонским помещиком. Как и Коробочка, копит в мешочек деньги. В собирании всякого хлама не уступает Плюшкину. Как и Собакевич, Чичиков в денежных делах жадный, неуступчивый. Ну, а солгать способен не хуже Ноздрёва) - Чем Чичиков отличается от помещиков? (У Чичикова есть прошлое.) 2. Аналитическая беседа по тексту. - Большое значение для понимания характера и жизненных целей героя имеет биография. - Что вы можете сказать о происхождении Чичикова, его детстве? (Не имел знатного происхождения, в семье не было материального достатка, все было серо, уныло, болезненно - «вот бедная картина первоначального его детства, о котором едва сохранил он бледную память»)- Что вы можете сказать об образовании Павла Ивановича? (Получил образование в классах городского училища, куда его отвез отец и дал следующее наставление: «Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть, и в науке не успеешь и таланту бог не дал, все пойдешь в ход, всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку : эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь, все прошибешь на свете копейкой».- Как проявил себя Чичиков на службе? («Местечко досталось ему ничтожное, жалованья тридцать или сорок рублей в год...» Благодаря железной воле, умению себе во всем отказать, сохраняя при этом аккуратность и приятность внешности, сумел выделиться среди таких же «невзрачных» служащих: «...Чичиков представлял во всем совершенную противоположность и взрачностью лица, и приветливостью голоса, и совершенным неупотреблением никаких крепких напитков».Для продвижения по службе воспользовался уже испробованным способом - угождение начальнику, найдя его «слабое место» - дочь, которую «влюбил» в себя. С этого момента он стал «человеком заметным». Служба в комиссии «для построения какого-то казенного капитального строения». Стал позволять себе «некоторые излишества»: хороший повар, хорошие рубашки, дорогая ткань для костюмов, приобретение пары лошадей...Вскоре вновь потерял «теплое» местечко. Пришлось поменять два- три места. «Добрался до таможни». Провернул рискованную операцию, на которой сначала обогатился, а потом «погорел» и потерял почти все.) Подведем итог: Чичиков наделён волей, энергией, он начинает с «нуля» и пробивает себе дорогу собственными усилиями. После крушения его снова ожидает взлет. У него есть цель, к которой он постепенно идет.

Выделим характерные черты главного героя: с одной стороны, приспособляемость, угодливость, лживость, изворотливость, предательство, а с другой – «неодолимая сила характера», целеустремленность, воля, энергичность, умение вести дела, «расторопность, проницательность и прозорливость», знание психологии людей, наблюдательность, умение произвести впечатление.

Итак, в Чичикове есть всё, что требуется этому миру, всё, что способствует карьерному росту, ведёт к обогащению. Следует заметить, что приобретение в 40-е года 19 века – знамение времени: наступала эра буржуа, и ловкие, энергичные приобретатели лезли из всех щелей, исповедуя только одну веру, которую внушал Павлуше Чичикову его отец: «все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой».- Почему автор всё же называет Чичикова подлецом?

Чтобы понять, почему автор называет Чичикова подлецом, нужно посмотреть, на что направлена вся его энергия, какова цель жизни, какие средства он использует для её достижения. (Работа со схемой) Слайд № 12.

Учитель.

Чичиковым движет одна страсть – приобретение. Возможно, желание иметь деньги не так уж и плохо. Но дело в том, что для Чичикова нравственные идеалы отсутствуют, и он не гнушается, не брезгует никакими средствами. Любые средства для достижения цели хороши. Моральной оценки своим действием он не даёт. На пути к цели он совершает предательство по отношению к старому учителю. Но это не смущает его. Деньги для Чичикова важнее судьбы человека. Итак, отсутствие нравственных идеалов, страсть наживы убивает в главном герое всё человеческое, растлевает его душу. Перед нами подлец, способный ради обогащения преступить все нравственные законы. Жажда обогащения, отсутствие нравственных идеалов привели к омертвению души Чичикова. Мы наблюдали процесс обездушивания бессмертной души. -Как вы думаете, есть надежда на возрождение героя?

(Ответы учащихся)- Попробуйте предположить, какая жизненная ситуация помогла бы Чичикову возродиться?

(Возможные варианты:

тяжелая болезнь, нахождение в тюрьме, встреча с праведником, любовь)Учитель.

Гоголь верил в достойное будущее России и в способность русского человека измениться. «Мертвые души» задумывались Гоголем по аналогии с «Божественной комедией» Данте в трех частях: первая часть-«Ад», вторая часть- «Чистилище», третья часть-«Рай». Главный герой должен был, пройдя ад российской жизни, очиститься и переродиться. На эту возможность духовного возрождения указывает имя главного героя – Павел. Существует мнение, что: гонитель христиан Cавл чудесным образом преображается в Павла, затем идёт за Христом и становится святым апостолом.

V. Итоги урока (рефлексия деятельности).- А сейчас вернёмся к вопросу, поставленному в начале урока:

“Кто же такой Чичиков: подлец, приобретатель или..?”

(Высказывания учащихся)- Составьте синквейн, в котором первая строчка будет «Чичиков».

Слайд № 13

/правила синквейна/)- Как вы считаете, образ Чичикова живет в 21 веке?

- Страшны ли Чичиковы? А, может быть,

такие люди, как Чичиков, нужны современной России?

Учитель.

Чичиковым движет одна страсть – приобретение. Возможно, желание иметь деньги не так уж и плохо. Но дело в том, что для Чичикова нравственные идеалы отсутствуют, и он не гнушается, не брезгует никакими средствами. Любые средства для достижения цели хороши. Моральной оценки своим действием он не даёт. На пути к цели он совершает предательство по отношению к старому учителю. Но это не смущает его. Деньги для Чичикова важнее судьбы человека. Итак, отсутствие нравственных идеалов, страсть наживы убивает в главном герое всё человеческое, растлевает его душу. Перед нами подлец, способный ради обогащения преступить все нравственные законы. Жажда обогащения, отсутствие нравственных идеалов привели к омертвению души Чичикова. Мы наблюдали процесс обездушивания бессмертной души. -Как вы думаете, есть надежда на возрождение героя?

(Ответы учащихся)- Попробуйте предположить, какая жизненная ситуация помогла бы Чичикову возродиться?

(Возможные варианты:

тяжелая болезнь, нахождение в тюрьме, встреча с праведником, любовь)Учитель.

Гоголь верил в достойное будущее России и в способность русского человека измениться. «Мертвые души» задумывались Гоголем по аналогии с «Божественной комедией» Данте в трех частях: первая часть-«Ад», вторая часть- «Чистилище», третья часть-«Рай». Главный герой должен был, пройдя ад российской жизни, очиститься и переродиться. На эту возможность духовного возрождения указывает имя главного героя – Павел. Существует мнение, что: гонитель христиан Cавл чудесным образом преображается в Павла, затем идёт за Христом и становится святым апостолом.

V. Итоги урока (рефлексия деятельности).- А сейчас вернёмся к вопросу, поставленному в начале урока:

“Кто же такой Чичиков: подлец, приобретатель или..?”

(Высказывания учащихся)- Составьте синквейн, в котором первая строчка будет «Чичиков».

Слайд № 13

/правила синквейна/)- Как вы считаете, образ Чичикова живет в 21 веке?

- Страшны ли Чичиковы? А, может быть,

такие люди, как Чичиков, нужны современной России?

Слайд № 14. - Итак, мы посмотрели на героя с разных сторон: изучили мнения критиков и героев поэмы. Каждый из вас сделал свои выводы, у каждого из вас свой Чичиков. Для Гоголя Чичиков - несбывшаяся надежда, ведь именно с ним автор связывал светлое будущее России. Это человек с большими возможностями, хотя и “подлец”. Недаром в уста одного из героев второго тома Гоголь вложил фразу: «Презагадочный для меня человек Павел Иванович Чичиков. Ведь если бы с этакой волей и настойчивостью, да на доброе дело!»VI . Домашнее задание. Подготовить «заочную экскурсию» по губернскому городу N (гл. 1, 7-10)

Урок литературы разработан для 9 класса по произведению Н.В.Гоголя "Мертвые души". Тема урока "Образ Чичикова" позволяет в технологии "обучение в сотрудничестве" рассмотреть и проанализировать главного героя произведения. Учащиеся должны прийти к выводу: образ Чичикова - положителен или отрицателен.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Урок литературы в 9 класс

Тема: «Образ Чичикова»

Учитель: Ерюшева Н.А.

Цель урока : обобщить и систематизировать материал по образу Чичикова;

Задачи:

Раскрыть истинную сущность героя;

Формировать умение обобщать материал и делать выводы;

Развивать умения выделять главное, существенное;

Развивать речи учащихся;

Формировать коммуникативные умения в процессе работы в группе;

Совершенствовать умение объективной само- и взаимооценки.

Воспитывать интерес к литературе как виду искусства и учебному предмету;

Воспитание внимательного отношения к слову;

Воспитывать правильные нравственные ориентиры.

Тип урока : урок обобщения и систематизации знаний.

Методы и приемы : работа с рабочими листами, чтение, анализ, комментирование, дискуссия

Педагогическая технология: «обучение в сотрудничестве»

Средства обучения : презентация, художественный текст, рабочая карточка

Ход урока:

I. Начало урока.

В книгах, как и в жизни, мы встречаемся с «хорошими» и «плохими» людьми. Прочитав художественное произведение, посмотрев фильм, мы примерно так же оцениваем героев, деля их, как правило, на два разряда – положительные и отрицательные.

ІІ. Основная часть.

1.Постановка цели и задач.

Сегодня в конце нашего урока мы вынесем такое решение по отношению к главному герою произведения Н.В.Гоголя «Мертвые души» господину Чичикову.

2. Предварительная работа в группах.

Разделите, пожалуйста, ваши листы для индивидуальной работы на 2 части и запишите, какими качествами, по вашему мнению, должен обладать положительный герой, а какими отрицательный (время работы – 3 минуты).

* Возможные варианты ответов:

Положительный герой

Отрицательный герой

Добрый, сильный, честный, благородный, отзывчивый, мудрый, решительный, великодушный, неподкупный, справедливый, смелый, романтичный, милосердный, красивый, жизнерадостный, с чувством юмора, вежливый, аккуратный, заботливый, волевой, целеустремлённый, скромный, самоотверженный, уравновешенный, умеющий любить, способный сострадать, бескорыстный, мыслящий, ответственный, с чувством долга, порядочный, чистый душой.

Эгоистичный, завистливый, заносчивый, узко мыслящий, коварный, жадный, самолюбивый, бесчестный, трусливый, хитрый, подлый, наглый, злой, малодушный, корыстный, грубый, жестокий, вредящий обществу, язвительный, бескультурный, пустой, не уважающий других, продажный, неискренний, способный к предательству, низкий, лживый, чересчур гордый.

Давайте послушаем, что же у нас получилось?

Спасибо! Ваши размышления и выводы очень интересны. Они помогут вам ответить на вопрос, поставленный в теме нашего урока, а именно:

3. Работа по осмыслению образа.

«Чичиков: кто же он такой?»

Однако я бы не советовала спешить с выводами, потому что ответ на этот вопрос далеко не однозначен, а споры о гоголевском персонаже не утихают до сих пор.

Так современные литературоведы Пётр Вайль и Александр Генис считают, что… (вывешивается плакат с цитатой) Чичиков – это «заурядный, серый «господин средней руки» (…) Маленький человек с маленькими страстями, который слишком мелок для России».

А вот В. Кожинов называет этого героя «по-настоящему сильной личностью» (вывешивается плакат на другую сторону доски).

Известный русский писатель Вл. Набоков называл Чичикова «колоссальным шарообразным пошляком» и считал, что… (плакат) «дурак в нём виден потому, что он с самого начала совершает промах за промахом».

А вот исследователь И. Золотусский хоть и считает Чичикова подлецом, но говорит, что «он всё же подлец какой-то странный…» (плакат).

Такие прямо противоположные мнения лишь подтверждают замечание молодого Чернышевского о том, что у Гоголя «это характер самый трудный» (плакат).

Итак, кто же такой Чичиков: яркая, сильная личность или заурядный «маленький человек»? Самый «мёртвый» из всех гоголевских персонажей или новый герой эпохи?

Попытаться ответить на все эти вопросы – цель нашего урока.

А скажите, что необходимо знать, чтобы составить мнение о человеке?

(нужно знать, какой он, как он воспитывался, какие поступки он совершает, нужно выяснить качества его личности)

Верно. И сейчас я предлагаю вам в группах поработать над вопросом: «Чичиков: какой он?»

Ваша задача: проанализировать определённый этап жизни героя, его взаимоотношения с другими персонажами и сформулировать самые яркие качества его личности, те качества, которые помогли ему стать таким, каким мы видим его в конце I тома гоголевской поэмы.

Результаты этой работы каждый из вас должен будет записать в такую таблицу (таблица чертится на доске и в тетради; можно заранее начертить на боковой доске!)

I. Детство героя, учёба в городском училище.

II. Государственная служба.

III. Взаимоотношения с помещиками и чиновниками.

Стремление выбиться в люди, Замкнутость, Эгоизм, индивидуализм, Упорство, Экономность, Бережливость; Практицизм, Приспособляемость; Ум, Льстивость, Лицемерие, Безнравственность, Способность добиться желаемого любой ценой, переступая через любые преграды, Хитрость, Целеустремлённость, Расчетливость, Умение найтись везде и во всём. Исключительная целеустремлённость, Воля, энергия, Настойчивость, Упорство, Практическая сметка, Постоянная активность, Угодливость, Вежливость, Умение вести себя в обществе, | Цепкость ума, Живучесть, Изумительная изворотливость, Приспособляемость, Предприимчивость, Ловкость, Оборотистость, Угодливость, Прозорливость, Умение возрождаться, Экономность, Расчётливость, Стремление к обогащению. Великолепное знание людей, Поразительное умение приспосабливаться к любым условиям (хамелеонство), Наблюдательность, Дипломатичность, Терпеливость, Настойчивость, Угодливость, Умение убеждать, Деятельность, энергичность. Льстивость, - «великая тайна нравиться», Наблюдательность |

Работая в группе, вы заполняете одну колонку, а затем, слушая выступления других, делаете остальные записи.

(Класс разделен на 4 групп по 5-6 человек (группа № 4 работает по теме «Отношение Гоголя к своему герою»).

*Обобщающие выводы:

(записываются по ходу рассуждений после выступления групп)

1) Почему Чичиков стоит в самом низу «лестницы типов»? Почему он самый

«мёртвый» среди героев поэмы?

Чичиков сознательно безнравственен.

2) Почему «подлец» = «хозяин», «приобретатель»?

Чичиков – человек новой исторической эпохи; точнее сказать, переходный тип, вобравший в себя все основные качества «старого» и уже имеющий целый ряд «новых» достоинств. Чичикова сформировала социальная среда, в которой все его положительные задатки приобрели подлую направленность.

4. Групповая работа

(каждая группа получает карточку с вопросами для анализа эпизода – см. приложение к уроку;

учитель во время работы групп подходит к каждой, следит за ходом рассуждений, помогает при затруднениях, отвечает на возникающие вопросы).

5. Оглашение результатов работы групп № 1, 2, 3

(один человек оглашает результаты, другой записывает их в таблицу на доске, все заполняют таблицы в своих тетрадях).

6. Проблемный вопрос:

Итак, перед нами развёрнутая характеристика Чичикова.

7. Дискуссия.

Ответьте теперь на вопрос, поставленный в теме урока: кто же он такой? Яркая, сильная личность или заурядный «маленький человек»?

* Ответ должен вызвать затруднения учащихся.

Кажется, всё ясно, но почему-то ответить на вопрос однозначно не получается. Назвать Чичикова заурядным, особенно на фоне остальных персонажей поэмы, я думаю, нельзя, но и согласиться с тем, что он яркая, сильная личность тоже почему-то не представляется возможным. А почему?

* Ответы учащихся.

Давайте подумаем, что такое «личность», какого человека можно назвать яркой, сильной «личностью»? Какими качествами он должен обладать?

* Ответы учащихся.

(примерное содержание ответов: это должен быть человек незаурядный, думающий, размышляющий о жизни и о своём месте в ней, человек ищущий, стремящийся к чему-то возвышенному, идеальному, человек неудовлетворённый, неспокойный, сильный духовно, понимающий, осознающий свои недостатки и пороки, умеющий сострадать, любить, признавать свои ошибки, самокритичный, честный, правдивый, не боящийся говорить правду всегда, везде и всем, это, безусловно, положительный герой)

Что же мешает Чичикову стать положительным героем?

8. Проблемное задание.

Проследите по таблице, какие качества личности Чичикова являются ведущими, повторяются чаще других? (подчеркните их)

Есть ли среди этих качеств любовь, сострадание, сочувствие, желание помочь?

Вспомните «лестницу типов». Где стоит Чичиков? Почему?

9. Осмысление образа.

Главное, что мешает Чичикову стать положительным героем, – совершенное отсутствие в нём живых человеческих чувств, нравственных идеалов и ориентиров, отсутствие совести, души, нравственных исканий, метаний и, прежде всего, – любви, как самого светлого и сильного человеческого чувства. Душа Чичикова практически умерщвлена, раздавлена его воспитанием и, прежде всего, им самим. И даже когда робкие ростки живого чувства пытаются пробиться наружу (вспомним встречи с блондинкой), они тут же погибают под воздействием его небывалого практицизма и страсти к приобретательству.

Безнравственность героя, его сознательное подавление и систематическое истребление в себе всех человеческих чувств – главная причина, по которой Гоголь ставит его на самый низ своей «лестницы типов». И эта же причина позволяет считать Чичикова самым «мёртвым» (в нравственном отношении, конечно) среди всех героев поэмы (схема «Лестница типов»).

* Записывается вывод № 1 (обобщающие выводы

Закономерно возникает вопрос: а как же сам автор относится к своему герою? Что думает Гоголь о Чичикове?

Попросим представителей группы № 4 ответить на этот вопрос.

* Выступает представитель группы № 4, который должен сказать, что на протяжении всей поэмы автор постоянно иронизирует над Чичиковым, а в ХI главе открыто называет его подлецом («подлец» - негодяй; подлый, низкий, безнравственный, бесчестный человек).

Спасибо. Ну вот, кажется, и найдено слово для определения сущности нашего героя. Но… поэма ещё не закончена. На последних страницах I тома Гоголь рисует величественный образ Руси-тройки, бег которой устремлён в будущее…

Каким же образом в тройке, олицетворяющей вдохновлённую Богом Русь, может находиться подлец, человек бесчестный и безнравственный? Почему в будущее, куда несётся эта Русь-тройка, Гоголь отправляет самого «мёртвого» из всех своих персонажей? Неужели писатель видел грядущее России столь ужасным?

Позицию гоголя в этих вопросах постараются нам разъяснить представители группы № 4.

Выступают учащиеся из группы № 4.

Примерное содержание ответов.

1) В первый раз Гоголь называет своего героя подлецом перед тем, как собирается познакомить читателя с его биографией.

После подробного рассказа о жизни Чичикова писатель вновь возвращается к этому определению, но теперь он уже не столь категоричен в своих оценках: вместо слова «подлец» он употребляет такие существительные, как «хозяин» и «приобретатель».

Почему же такая замена оказывается возможной?

Таким образом, мы видим, что Чичиков – это человек новой, буржуазной формации – «приобретатель», хищник, хозяин. Это герой новой исторической эпохи.

Можно сказать, что это переходный тип, сочетающий в себе и свойства «старого», и признаки нарождающегося «нового».

Как это проявляется в его личности?

Хотя Чичиков является «собирателем» основных черт практически всех персонажей поэмы, он обладает такими качествами, которых нет у помещиков и чиновников, а именно: энергией, волей, целеустремлённостью, цепкостью, выживаемостью в любых условиях и в любые времена, терпеливостью, настойчивостью.

Учитель:

Если посмотреть на эти качества отстранённо, взять их отдельно от личности Чичикова, какими они будут: отрицательными или положительными?

(Разве плохо быть энергичным, целеустремлённым, терпеливым?)

Ответ:

Взятые отдельно от личности Чичикова, эти качества вовсе не отрицательные, а очень даже положительные. Другое дело, на достижение каких целей они направлены. Здесь вполне можно согласиться с мнением И.Золотусского о том (высказывание на доске), что Чичиков не простой «подлец». С уверенностью можно сказать, что это человек, положительные задатки которого приобрели подлую направленность.

А почему это произошло?

Гоголь подробно воспроизводит «формирование души» своего героя и целенаправленно подводит читателя к выводу, что в тех условиях, в которых он рос, усваивал отцовскую философию, служил, ничего другого не могло и получиться. И получилась не душа, а ларчик с бумагами, деньгами и прочим добром.

Это, безусловно, нисколько не оправдывает героя, но показывает, что он способен меняться. Поэтому именно Чичиков, по замыслу Гоголя должен был пройти через горнило испытаний и страданий, осознать неправедность своего пути и возродиться к новой жизни.

И поэтому именно Чичикова везёт «вдохновенная Богом» Русь-тройка.

** Записывается вывод № 2 (обобщающие выводы).

11. Письменная работа: мини-сочинение

А сейчас предлагаю вам, обобщая всё, сказанное на уроке, письменно ответить на вопрос: Так кто же такой Павел Иванович Чичиков: беда или надежда России? Высказанное мнение прошу обосновать. Объём работы – 5 - 8 предложений. Время работы - 5 минут.

(если остаётся много времени, объём работы можно не ограничивать).

ІІІ. Итоги урока.

НО… Но грандиозный замысел Гоголя остался незавершённым, читатель не видит ни страданий, ни тем более перерождения главного героя.

Исследование характера Чичикова в I томе заканчивается словами, обращёнными к читателям: «А нет ли и во мне какой-нибудь части Чичикова? – Да, как бы не так!» - Гоголь видел, что чичиковщина, проникая в общество, несёт истребление человечности. Поэтому миром чичиковщины, самым низким кругом, завершается I том поэмы, охватывающий все те явления, которые заслуживают сатирического отрицания писателя.

Всё верно. Многогранный и противоречивый образ Павла Ивановича Чичикова, созданный великим Гоголем, заставляет задуматься о многом. Но самое главное, что, как мне кажется, хотел показать писатель в образе Чичикова, – это то, что человек – это арена постоянной, непрекращающейся борьбы светлых и тёмных сил за живую человеческую душу:

VI. Домашнее задание.

Дома предлагаю вам поразмышлять над вопросом: «Актуален ли образ Чичикова сегодня?»

VIII. Рефлексия.

Поднимите руки те, кому сегодняшний урок помог лучше понять поэму Гоголя.

Стала ли личность писателя вам ближе, понятнее или нет?

Над какими нравственными, морально-этическими вопросами заставляет задуматься образ Чичикова?

Зачем нужна человеку «живая» душа?

Что важнее: материальное или духовное?

К чему приводит отсутствие высоких моральных принципов и ориентиров?

Группа № 1

Тема: «Детство Чичикова. Учёба в городском училище». (глава ХI)

Проанализируйте картину раннего детства Павлуши Чичикова. Есть ли упоминание о матери? Почему? Какие черты характера должны сформироваться в ребёнке, у которого было такое детство?

Внимательно прочитайте наказ, который даёт отец Чичикову перед тем, как оставить его одного в городе. Чему учит мальчика-подростка отец? Какие качества в нём формируют слова родителя?

* Вспомните другие произведения русской литературы, где отцы дают наказы своим сыновьям. – «Капитанская дочка» А.С.Пушкина, «Горе от ума» А.С.Грибоедова. Сравните эти наказы.

Подумайте, какое значение имеет детство и позиция родителей в формировании личности человека? Мог ли Павлуша Чичиков вырасти другим (иным)? (не забывайте, что речь идёт о первой трети 19 века).

Исполняет ли Павлуша отцовский наказ? Отвечая на этот вопрос, проанализируйте следующие эпизоды из жизни Чичикова в городском училище:

Отношения с товарищами,

Отношение к полтине (50 копеек), данной отцом,

Отношение к учителю.

какие качества личности были сформированы у Чичикова в детстве и ранней юности?

Группа № 2

Тема: «Государственная служба Чичикова». (глава ХI)

Проанализируйте материал ХI главы, рассказывающий о государственной службе Чичикова, по следующему плану:

Служба Чичикова в казённой палате:

а) отношение Чичикова к службе и чем оно определяется;

б) путь, которым Чичиков добыл себе место повытчика;

в) порядок брать взятки, заведённый Чичиковым.

2. Чичиков – член строительной комиссии:

а) почему строительство казённого здания так и не состоялось;

б) катастрофа, которую пережил Чичиков, и его отношение к жизни после неё.

3. Служба Чичикова в таможне:

а) цель поступления на службу;

б) Чичиков – гроза контрабандистов;

в) путь, которым шёл Чичиков к повышению по службе;

г) Чичиков вступает в соглашение с обществом контрабандистов;

д) новая катастрофа.

Сделайте обобщающий вывод по теме своего исследования:

какие качества личности проявил Чичиков во время государственной службы?

* Подтвердите свои выводы короткими цитатами из текста.

Группа № 3

Тема: «Взаимоотношения Чичикова с помещиками».

Проанализируйте взаимоотношения Чичикова с каждым помещиком (главы II–VI) и ответьте на следующие вопросы:

а) Как меняется поведение Чичикова в зависимости о характера его собеседника?

б) В чём причины изменчивости героя? Что позволяет Чичикову так быстро и удачно приспособиться к каждому из помещиков?

(*Чтобы верно ответить на этот вопрос, присмотритесь к Чичикову в те моменты, когда он остаётся наедине с самим собой, когда ему нет нужды маскироваться и изменять себя ради приспособления).

в) Чем хитроумный путешественник похож на тех, с кем он обделывает свои дела?

2. Сделайте вывод:- какие качества личности помогают Чичикову найти общий язык с помещиками и добиться от каждого из них того, что ему нужно?

Какое свойство характера позволяет главному герою поэмы легко оказаться зеркалом своего собеседника?Ччто отличает Чичикова от «небокоптителей»?

* Подтвердите свои выводы короткими цитатами из текста.

Тема: «Взаимоотношения Чичикова с чиновниками».

Проанализируйте взаимоотношения Чичикова с чиновниками губернского города NN (глава I) и ответьте на следующие вопросы:

а) какое мнение сложилось у чиновников о Чичикове?

б) в чём его «великая тайна нравиться»?

2. Сделайте вывод:

какие качества личности помогают Чичикову войти в полное доверие к чиновникам губернского города N?

* Подтвердите свои выводы короткими цитатами из текста.

Группа № 4

Тема: «Отношение Гоголя к своему герою». (глава ХI)

Как называет Гоголь своего героя перед тем, как собирается познакомить читателя с его биографией?

Какими определениями Гоголь заменяет слово «подлец»? Почему такая замена оказывается возможной?Чтобы верно ответить на этот вопрос, вспомните, какое время изображено в поэме, что было характерно для данного исторического периода?

Чтобы верно ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что время, в которое создавалась поэма (I т. – 1835 - 1841 гг., а время, изображённое в нём, это примерно 1830 - 1832), – это время, когда в России и Европе начиналась эра коммерции и спекуляции, когда в гору пошли напористые Чичиковы, способные делать деньги из чего угодно и готовые пойти на что угодно ради этих же денег.

Что роднит Чичикова с другими персонажами поэмы (помещиками, чиновниками)? А что отличает «подлеца - приобретателя» от простых «накопителей»?

Сделайте обобщающий вывод по теме своего исследования:

Почему Гоголь сделал подлеца Чичикова героем своей поэмы?

* Подтвердите свои выводы короткими цитатами из текста.

Оценочная карта ученика

Ф.И.О._____________________________________________________________

Вид работы | Самооценка | Оценка группы | Оценка учителя | Итоговая оценка Разделы: Литература Цель урока для учителя: создать условия, способствующие формированию целостной оценки литературного героя. 1) Обучающая: продолжить формирование умения давать всестороннюю оценку литературному герою; 2) Развивающая: развивать коммуникативную культуру обучающихся; 3) Воспитывающая: формировать ценностное отношение к литературному герою, воспитывать толерантность к существованию различных точек зрения на один и тот же факт. Оборудование: портреты Чичикова и помещиков, высказывания литературоведов о Чичикове, схема Фогельсона, текст поэмы “Мёртвые души”, “Толковый словарь русского языка” С.И.Ожегова, таблицы: “Автор о своём герое”, “Что сближает Чичикова с помещиками”, “Чем отличается Чичиков от помещиков”, “Качества Чичикова, которые способствовали его карьерному росту”. План урокаI. Актуализация опорных знаний (инсценирование эпизода рассказа В.М.Шукшина “Забуксовал”) - экспозиция (ввод в тему урока). II. Вычленение проблемы урока: “Кто же такой Чичиков: “подлец”, “приобретатель” или…?” III. Исследование проблемы 3.1.Чичиков в понимании критиков. 3.2.Чичиков глазами помещиков и чиновников города N N: “приятный человек”. 3.3.Что сближает Чичикова с помещиками? 3.4.Чем Чичиков отличается от помещиков? 3.5.Какие качества делового человека способствовали его карьерному росту? 3.7.Можно ли назвать Чичикова “мертвой душой”? (Анализ двух эпизодов: сцены встречи с блондинкой и сцены на балу). 3.8.Есть ли надежда на возрождение героя? 3.9.Почему так противоречив образ Чичикова? 3.10.Место образа Чичикова в галерее литературных героев. Чичиков и Молчалин. IV. Итоги урока. V. Домашнее задание: написание сочинения по теме урока. Ход урокаЭтот характер самый трудный. Н.Г.Чернышевский I. Экспозиция (ввод в тему урока).Урок начинается с инсценирования эпизода рассказа В.М.Шукшина “Забуксовал”. Сюжет рассказа достаточно прост: герой, слушая, как его сын зубрит заданный на дом отрывок о птице-тройке из “Мёртвых душ”, невольно задумывается над вопросом: “А кого везут-то? Кони-то? Этого…Чичикова? Этого хмыря везут, который мёртвые души скупал, ездил по краю. … Русь- тройка, всё гремит, всё заливается, а в тройке - прохиндей, шулер…” Этот вопрос измучил главного героя рассказа Василия Шукшина Романа Звягина. Этот вопрос задавали себе многие поколения читателей. Интерес к Чичикову, главному герою поэмы Н.В.Гоголя “Мёртвые души”, не ослабевает и сейчас. В чём же притягательность этого образа? Почему с момента выхода поэмы в печать вокруг неё не затихают споры? Ответ на данный вопрос кроется в высказывании молодого Чернышевского: “Этот характер самый трудный”. В сознании многих читательских поколений сталкивались и спорили между собой и впечатления разные и чувства противоположные. Чем же объяснить неоднозначность оценки главного героя поэмы читателями? С одной стороны, Гоголь называет его подлецом: “Нет, пора наконец припрячь и подлеца. Итак, припряжём подлеца!” И в той же главе звучит иная характеристика: “Что он не герой, исполненный совершенств и добродетели, это видно. Кто же он? Стало быть, подлец? Почему же подлец, зачем же быть так строгу к другим?.. Справедливее назвать его: хозяин, приобретатель. Приобретение - вина всего; из-за него произвелись дела, которым свет даёт название не очень чистых дел…” Так кто же такой Чичиков: “подлец, “приобретатель” или …? II. Вычленение проблемы урока. Сообщение темы и цели урока.Именно так звучит тема нашего сегодняшнего урока. Сегодня мы посмотрим на Чичикова глазами разных людей: литературоведов, героев поэмы, глазами современного читателя и, конечно же, глазами самого автора. Такой многосторонний взгляд поможет постичь загадку сложного характера главного героя, углубит понимание идейно-художественного своеобразия поэмы. III. Исследование проблемы.3.1. -Предоставляем слово литературоведам. В.Кожинов: “Чичиков по-настоящему сильная личность…”. С.И.Машинский: “В эпопее с “мёртвыми душами” наиболее ярко раскрылась дьявольская энергия и изобретательность Чичикова, его характер дельца и изобретателя новой формации…”. В.Набоков: “Дурак…глупостью было торговать мёртвыми душами у старухи и Ноздрёва”. М. Б. Храпченко: “Одно из качеств Чичикова-способность к мимикрии, противоречие между стремлением казаться и внутренней сущностью характера”. А.И.Герцен: “Один деятельный человек - Чичиков, и тот ограниченный плут”. И.П.Золотусский “Ведь он плутует, а плут не может не рисковать. Из взлётов и падений состоит жизнь плута - таков уж закон. Но всё же, но всё же…”. В.Г.Маранцман: “Чичиков, отличаясь от помещиков, тоже “мёртвая душа”. Ему недоступна “блистающая радость жизни”. Итак, Чичиков в понимании критиков “плут”, “синтетический характер”, “заурядность”, “дурак, способный к мимикрии”, “делец”, “приобретатель” - и совсем противоположная точка зрения: “сильная личность”. Литературоведы не только разошлись во мнениях, но и высказывают совершенно противоположные точки зрения. 3.2. -Что скажут о Чичикове герои поэмы? Послушаем тех, у кого Чичиков покупал мёртвые души. Слово Манилову! Манилов: “Павел Иванович?! О! Это чрезвычайно приятнейший, образованнейший человек. Удостоил нас с душенькой Лизанькой своим посещением… Уж такое, право, доставил наслаждение…майский день…именины сердца…Да, случай доставил мне счастье, можно сказать, образцовое говорить с Павлом Ивановичем и наслаждаться приятным разговором. - Настасья Петровна Коробочка! А что вы скажите о Чичикове? Коробочка: “А! Тот приезжий-то? Купил он тогда мёртвые души у меня за 15 рублей. И птичьи перья тоже покупает. И много всего обещался накупить. И в казну сало тоже ставит, и потому, наверно, плут. Послушаем, что скажет о Чичикове Ноздрёв. Ноздрёв: “Кто Чичиков? Да большой мошенник он. Если бы я был его начальником, то, ей-богу, повесил бы его на первом дереве. Ещё хотел, свинтус он такой, скотовод этакой, увезти губернаторскую дочку. Я сам взялся помогать ему в этом деле, ведь мы с ним большие друзья! Хотите знать, кто Чичиков?! Да фетюк он, одним словом, фетюк. Сейчас видно, что двуличный человек. Теперь я его хорошо знаю, такая, право, ракалия. Я думал было прежде, что он хоть сколько-нибудь порядочный человек, а он никакого не понимает обращения. С ним нельзя никак говорить, как с человеком близким. Никакого прямодушия, ни искренности! Совершенный Собакевич, такой подлец!!!”. Михайло Семёнович Собакевич! Какого вы мнения о Чичикове? Собакевич: “Чичиков - хороший человек. Слово Степану Плюшкину! А вы что скажете о Чичикове? Плюшкин: “Да, признаться сказать, мало проку я вижу в этом Чичикове: завёл пренеприличный обычай ездить в гости, а в хозяйстве-то упущения… да и лошадей корми сеном. Итак, мы выслушали тех, у кого Чичиков покупал не совсем привычный товар – мёртвые души. И что мы услышали?! “Приятнейший, образованнейший человек”, “плут”, “такая дрянь”, “великодушный”. Мнения разные, но в целом – хороший человек. А что скажут чиновники города NN: губернатор, прокурор, полицмейстер, председатель палаты? Губернатор: “Чичиков - благонамеренный человек”. Прокурор: “Павел Иванович - дельный человек”. Полицмейстер: “Он почтенный и любезный человек”. Председатель палаты: “Знающий и почтенный человек”. Выслушаем мнение дам о Павле Ивановиче Чичикове. Дамы города NN: “Павел Иванович Чичиков?! Любезнейший и обходительнейший человек. И здесь прозвучали отзывы самые лестные. Таким образом, Чичиков произвёл на всех приятное впечатление. Значит, Чичиков – хороший человек!? Да. Но в представлении кого? В представлении тех, кого Александр Иванович Герцен назвал “мёртвыми душами”, а Гоголь – “небокоптителями”. В.Г.Маранцман считает, что Чичиков родствен мёртвым душам, является их зеркалом, потому производит на них приятное впечатление. 3.3. - Итак, что же сближает Чичикова с помещиками - “небокоптителями”?

Таким образом, Чичиков является “собирателем” отрицательных черт всех помещиков. 3.4. - Чем Чичиков отличается от помещиков?

Таким образом, Чичиков, в отличие от помещиков, наделён волей, энергией, у него есть цель, к которой он, преодолевая преграды, неустанно стремится. Терпеливо, упорно он преодолевает служебные барьеры, постепенно поднимаясь по служебной лестнице. Перед вами схема Фогельсона. (смотри приложение 1) На ней отражены основные вехи жизненного пути Чичикова, история его взлётов и крушений. Они неотвратимо сменяют друг друга. Но, обратите внимание, после очередного крушения Чичиков снова достигает вершины, делает карьеру. 3.5.- Какие качества Чичикова способствовали его карьерному росту, а, следовательно, и обогащению?