Пушкин с особым вниманием подходил к вопросу определения жанра своего произведения. Поэт охарактеризовал жанр “Евгения Онегина” как “роман в стихах”, что говорило о том, какая “дьявольская разница” существовала для него между поэтическим и прозаическим изображением одной и той же действительности, даже при сохранении той же тематики и проблематики. С одной стороны, роман “Евгений Онегин” является “собраньем пестрых глав”, с другой – целостным произведением, в котором, благодаря жанровому синтезу предметов изображения, Пушкину удается соединить то, что характерно для эпоса, и то, что свойственно лирическим произведениям. Своему роману Пушкин придает черты, свойственные эпическому жанру: большой объем (восемь глав), две сюжетные линии, сосредоточенность повествования на судьбе частной личности в процессе ее становления и развития. Также с эпосом жанр произведения связывает изображение жизни, объективной действительности, быта, предметов, которые окружают человека, с помощью которых автор создает портрет героя, его образ.

Вторым предметом изображения, с которым связано лирическое начало, автор делает внутренний мир лирического героя. Он является рефлексирующим героем, так как делает происходящие в романе события предметом своего осмысления. Образ лирического героя дает Пушкину возможность ввести еще одну жизненную позицию, отличную от позиций других героев, раскрыть новые аспекты проблематики, обсудить с читателем проблемы, которые нельзя было просто поставить в сюжете. Но в то же время многообразие функций образа лирического героя делает его изображение противоречивым. С одной стороны, лирический герой, или Автор, – это творец художественного мира:

Я думал уж о форме плана

И как героя назову;

Покамест моего романа

Я кончил первую главу.

С другой стороны, лирический герой выступает в роли друга героя, является участником происходящих событий: “Онегин, добрый мой приятель”. Такая неопределенная позиция, занимаемая лирическим героем, является программным противоречием в романе. Но Пушкин, замечая его наличие, писал: “Противоречий очень много, но их исправить не хочу”.

Являясь своеобразным хроникером жизни героев (поскольку письмо Татьяны и стихи Ленского оказываются у него), он также не забывает о том, что он их друг и вправе давать оценки поступкам:

Но не теперь. Хоть я сердечно

Люблю героя моего,

Хоть возвращусь к нему, конечно,

Но мне теперь не до него.

Благодаря образу повествователя возможен легкий переход от темы к теме. Именно с помощью такой свободной манеры повествования Пушкину удается передать “даль свободного романа”, которую он “сквозь магический кристалл еще не ясно различал”, в которой ему впервые явились “юная Татьяна и с ней Онегин в смутном сне”.

Лирический герой может обсуждать с читателем литературные вопросы, вопросы философского характера, переход от его романтических взглядов к реалистическим. Все это происходит благодаря созданной им иллюзии диалога с читателем. Именно в иллюзии дружеской беседы заключается легкость повествования. Пушкин делает из своего читателя человека, принадлежащего к его близкому кругу друзей. Он предоставляет читателю возможность почувствовать себя в дружеской обстановке, понять, что Пушкин относится к нему как к старому другу. И по представлению поэта, читатель должен знать, каким бывает “Дельвиг пьяный на пиру”, а, следовательно, являться поистине близким другом Пушкина. Именно с таким читателем, в котором Пушкин видел своего друга, он мог “заболтаться донельзя”.

Одной из задач, которую ставил перед собой поэт, создавая образ лирического героя как повествователя, было введение лирических отступлений. С их помощью поэт показывает эволюцию взглядов повествователя от романтизма к реализму:

Иные нужны мне картины:

Люблю песчаный косогор…

Теперь мила мне балалайка

Да пьяный топот трепака…

Мой идеал теперь – хозяйка,

Мои желания – покой,

Да щей горшок, да сам большой.

Также важнейшими функциями лирических отступлений является введение пейзажа:

Но вот уж лунного луча

Сиянье гаснет. Там долина

Сквозь пар яснеет. Там поток

Засеребрился…,

создание образа среды, формирующей внутренний мир героев, что очень важно для Пушкина-реалиста (среда дворянской молодежи).

Пушкин оставляет финал произведения открытым, в чем сказывается новое, реалистическое качество романа в стихах, как и то, что он относится к жанру, соединяющему два художественных мира – пушкинской поэзии и пушкинской прозы. Именно такая удивительная способность Пушкина с помощью открытого финала создать свое произведение “как целостный, замкнутый в себе художественный организм” (Ю.М. Лотман), подвигла Гоголя сказать о творчестве поэта следующее: “Слов немного, но они так точны, что объясняют все. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт”.

Особенности романа А.С. Пушкина Евгений Онегин»Композиция «Евгения Онегина».

По жанру «Евгений Онегин» - роман в стихах, то есть лиро-эпическое произведение, где лирическое и эпическое равноправно, где автор свободно переходит от повествования к лирическим отступлениям. Таким образом, жанр «свободного романа» во многом определил композицию «Евгения Онегина»

В романе две сюжетные линии :

Первая сюжетная линия - Онегин - Татьяна:

Знакомство - вечер у Лариных:

Пора пришла, она влюбилась...

Разговор с няней, письмо к Онегину.

Через два дня объяснение в саду.

Сон Татьяны. Именины.

Татьяна приходит в дом Онегина.

Отъезд в Москву.

Встреча на балу в Петербурге через два года.

Вечер у Татьяны.

Сомненья нет увы! Евгений

В Татьяну как дитя влюблён...

Письмо к Татьяне. Объяснение.

Вторая сюжетная линия - Онегин -Ленский:

Знакомство в деревне:

Сперва взаимной разногой

Они друг другу были скучны;

Потом понравились; потом

Съезжались каждый день верхом

И скоро стали неразлучны.

Разговор после вечера у Лариных:

Неужто ты влюблен в меньшую?

- А что?

- Я выбрал бы другую,

Когда б я был, как ты, поэт.

Именины Татьяны:

Онегин

Поклялся Ленского взбесить

И уж порядком отомстить.

Ленский:

Две пули - больше ничего -

Вдруг разрешат судьбу его.

Композиция сюжета:

Глава первая - развернутая экспозиция

Глава вторая - завязка II сюжетной линии (знакомство Онегина с Ленским).

Глава третья - завязка I сюжетной линии (знакомство Онегина с Татьяной).

Глава шестая - дуэль (кульминация и развязка II линии).

Глава восьмая - развязка I линии.

Открытость романа - важная композиционная особенность. Необычность развязки - отсутствие определенности - два пути Ленского:

Быть может, он для блага мира

Иль хоть для славы был рожден...

А может быть и то: поэта

Обыкновенный ждал удел...

Развязка I линии:

И здесь героя моего,

В минуту, злую для него,

Читатель, мы теперь оставим,

Надолго... навсегда.

Основной принцип организации романа - это симметрия (зеркальность) и параллелизм :

1. Симметрия выражается в повторении одной сюжетной ситуации в третьей и восьмой главах: встреча - письмо - объяснение.

При этом Онегин и Татьяна как бы меняются ролями, не только во внешней схеме, но и в передаче ее Пушкиным: в первом случае автор с Татьяной, во втором - с Онегиным. «Сегодня очередь моя,»- говорит Татьяна, сопоставляя две истории любви. Цельность Татьяны противопоставляется натуре Онегина.

Онегин говорит вещи прямо противоположные при первом объяснении с Татьяной и в письме:

- Но я не создан для блаженства,

Ему чужда душа моя.

Напрасны ваши совершенства:

Их вовсе не достоин я...

- Пред вами в муках замирать

Бледнеть и гаснуть... вот блаженство!

А Татьяна остается верна себе:

Я вас люблю (к чему лукавить?)...

Два письма, композиция которых в свою очередь параллельна - ожидание ответа - реакция адресата - два объяснения.

Петербург играет обрамляющую роль (появляется в первой и восьмой главах).

Ось симметрии - сон Татьяны (Глава пятая).

Можно говорить об антитезе частей романа, связанных преимущественно с раскрытием того или иного образа:

Глава первая - Петербург - жизнь Онегина. Глава вторая - деревня - жизнь Татьяны

Основная композиционная единица романа - глава.

Каждая новая глава - новый этап в развитии сюжета.

Строфа - более мелкая, но тоже завершенная единица, всегда знаменующая новый этап в развитии мысли.

Композиционная роль лирических отступлений.

1. Обычно лирические отступления связаны с сюжетом романа (отступление о времени - посещение Ленским кладбища, о прошедшей юности - убийство Ленского). Татьяну Пушкин противопоставляет светским красавицам:

Я знал красавиц недоступных.

Холодных, чистых, как зима,

Неумолимых, неподкупных,

Непостижимых для ума...

- Есть отступления, которые не имеют прямой связи с сюжетом.

2. Разный размер лирических отступлений:

От одной строчки («Как Дельвиг пьяный на пиру»)

До нескольких строф

3. Часто лирические отступления заканчивают или начинают главу. Начало главы восьмой:

В те дни, когда в садах Лицея

Я безмятежно расцветал...

Конец главы первой:

Иди же к невским берегам,

Новорожденное творенье,

И заслужи мне славы дань:

Кривые толки, шум и брань!

4. Лирические отступления используются для перехода от одного повествовательного плана к другому.

У нас теперь не то в предмете:

Мы лучше поспешим на бал,

Куда стремглав в ямской карете

Уж мой Онегин поскакал.

Особенно много лирических отступлений в первой главе.

5. Лирические отступления появляются перед кульминационными моментами действия:

Перед объяснением с Онегиным.

Перед сном Татьяны.

Перед дуэлью.

Все это значило, друзья:

С приятелем стреляюсь я.

Композиционная роль пейзажа.

Во-первых, показывает ход времени в романе, во-вторых, характеризует духовный мир героев: часто сопутствует образу Татьяны.

Роль вставных элементов.

1. Письма написаны не онегинской строфой, что подчеркивает их самостоятельную роль в романе и соотносит друг с другом.

2. Сон Татьяны - ось симметрии романа, пародия на гостей. Он предвещает будущие события и в каком-то смысле является выражением авторской позиции.

3. Фольклорные элементы сопутствуют образу Татьяны. Даны перед поворотными моментами в ее судьбе:

Песня девушек - перед объяснением с Онегиным;

Сон - перед именинами и дуэлью Онегина с Ленским.

Композиционная роль художественного времени, внутреннего времени романа.

Не всегда романное время соотносится с реальным ходом времени, хотя определенные вехи (например, смена времен года) обозначают и реальное время в «Евгении Онегине».

стрелой взлетел по мраморным ступеням.

В деревне время стоит почти на месте: между объяснением Татьяны и Онегина и дуэлью проходит полгода.

Композиционная роль предметно-бытовой детали:

новые вещи знаменуют новый этап в жизни героя и, соответственно, в организации романа. Путь матери Татьяны.

Несмотря на четкость композиции, создается впечатление, что автор относится к ней легко и небрежно - поэт пропускает события в жизни героев, строчки, строфы, опускает целую главу («Путешествие Онегина»), оставляет открытой развязку. Все это соответствует принципам поздней лирики. Пушкин утверждает авторское право на произвольное построение «свободного» романа.

Система художественных образов

Драматические судьбы - отражение судеб лучших людей пушкинского времени.

Незримо присутствует всегда и везде

Принимает участие в судьбе героев

Делится с читателем своими мыслями и чувствами

Рассуждает о нравах и морали общества.

Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку.

Maxim Gorky

Своеобразие романа "Евгений Онегин"

Роман " " - это бессмертное произведение великого Александра Сергеевича Пушкина. В отличие от других произведений, роман искусно написан в стихотворной форме.

Роман " " - это бессмертное произведение великого Александра Сергеевича Пушкина. В отличие от других произведений, роман искусно написан в стихотворной форме.

Для А.С. Пушкина писать стихами - это писать принципиально иначе чем прозой. Роман в стихах - особый художественный мир, построенный по своим законам. А.С. Пушкин в мире стихов чувствует себя вольнее, чем в прозе. Конечно, в стихотворном поэтическом произведении чаще, чем в прозаическом встречаются неточные слова, зато она способна сохранить то, что Пушкин особенно ценил.

Пушкинский роман - роман "свободный". Он свободен в смысле непредсказуемости сюжетных событий. Наконец, роман свободен от тех правил, благодаря которым создавались художественные произведения эпохи Пушкина.

Пушкин создал роман о современном ему герое со сложным, противоречивым характером. Это - роман-исследование жизни, в котором читатель оказывается как бы соавтором. Вместо господствующих в литературе того времени, категорических оценок, предрешавших выборы читателя, в романе выдвигалась целая серия вопросов, на которые читатель приглашался для дискуссии вместе с героями. Например, Татьяна часто задаёт сама себе вопросы, которые затем переадресуются читателю:

"Ужель загадки разрешила?

Ужели слово найдено?"

В ответе на вопросы романа "Евгений Онегин" читателю помогают не только прямые авторские характеристики, но и сцепление мыслей, образов романа. Финал романа также не даёт конкретного ответа на поставленные вопросы. Не зря его Белинский называл "романом без конца".

Жанровое своеобразие романа А.С. Пушкина. Пушкин с особым вниманием подходил к вопросу определения жанра своего произведения. Поэт охарактеризовал жанр «Евгения Онегина» как «роман в стихах», что говорило о том, какая «дьявольская разница» существовала для него между поэтическим и прозаическим изображением одной и той же действительности, даже при сохранении той же тематики и проблематики. С одной стороны, роман «Евгений Онегин» является «собраньем пестрых глав», с другой - целостным произведением, в котором, благодаря жанровому синтезу предметов изображения, Пушкину удается соединить то, что характерно для эпоса, и то, что свойственно лирическим произведениям. Своему роману Пушкин придает черты, свойственные эпическому жанру: большой объем (восемь глав), две сюжетные линии, сосредоточенность повествования на судьбе частной личности в процессе ее становления и развития. Также с эпосом жанр произведения связывает изображение жизни, объективной действительности, быта, предметов, которые окружают человека, с помощью которых автор создает поргрет героя, его образ.

Вторым предметом изображения, с которым связано лирическое начало, автор делает внутренний мир лирического героя. Он является рефлексирующим героем, гак как делает происходящие в романе события предметом своего осмысления. Образ лирического героя диет Пушкину возможность ввести еще одну жизненную позицию, отличную от позиций других героев, раскрыть новые аспекты проблематики, обсудить с читателем проблемы, которые нельзя было просто поставить в сюжете. Но в то же время многообразие функций образа лирического героя делает его изображение противоречивым. С одной стороны, лирический герой, или Автор, - это творец художественного мира:

Я думал уж о форме плана

И как героя назову;

Покамест моего романа

Я кончил первую главу.

С другой стороны, лирический герой выступает в роли друга героя, является участником происходящих событий: «Онегин, добрый мой приятель». Такая неопределенная позиция, занимаемая лирическим героем, является программным противоречием в романе. Но Пушкин, замечая его наличие, писал: «Противоречий очень много, но их исправить не хочу».

Являясь своеобразным хроникером жизни героев (поскольку письмо Татьяны и стихи Ленского оказываются у него), он также не забывает о том, что он их друг и вправе давать оценки поступкам:

Но не теперь. Хоть я сердечно

Люблю героя моего,

Хоть возвращусь к нему, конечно,

Но мне теперь не до него.

Благодаря образу повествователя возможен легкий переход от темы к теме. Именно с помощью такой свободной манеры повествования Пушкину удается передать «даль свободного романа», которую он «сквозь магический кристалл еще не ясно различал», в которой ему впервые явились «юная Татьяна и с ней Онегин в смутном сне».

Лирический герой может обсуждать с читателем литературные вопросы, вопросы философского характера, переход от его романтических взглядов к реалистическим. Все это происходит благодаря созданной им иллюзии диалога с читателем. Именно в иллюзии дружеской беседы заключается легкость повествования. Пушкин делает из своего читателя человека, принадлежащего к его близкому кругу друзей. Он предоставляет читателю возможность почувствовать себя в дружеской обстановке, понять, что Пушкин относится к нему как к старому другу. И по представлению поэта, читатель должен знать, каким бывает «Дельвиг пьяный на пиру», а, следовательно, являться поистине близким другом Пушкина. Именно с таким читателем, в котором Пушкин видел своего друга, он мог «заболтаться донельзя».

Одной из задач, которую ставил перед собой поэт, создавая образ лирического героя как повествователя, было введение лирических отступлений. С их помощью поэт показывает эволюцию взглядов повествователя от романтизма к реализму:

Иные нужны мне картины:

Люблю песчаный косогор…

Теперь мила мне балалайка

Да пьяный топот трепака…

Мой идеал теперь - хозяйка,

Мои желания - покой,

Да щей горшок, да сам большой.

Также важнейшими функциями лирических отступлений является введение пейзажа:

Но вот уж лунного луча Сиянье гаснет.

Там долина Сквозь пар яснеет.

Там поток Засеребрился…,

создание образа среды, формирующей внутренний мир героев, что очень важно для Пушкина-реалиста (среда дворянской молодежи).

Пушкин оставляет финал произведения открытым, в чем сказывается новое, реалистическое качество романа в стихах, как и то, что он относится к жанру, соединяющему два художественных мира - пушкинской поэзии и пушкинской прозы. Именно такая удивительная способность Пушкина с помощью открытого финала создать свое произведение «как целостный, замкнутый в себе художественный организм» (Ю.М. Лотман), подвигла Гоголя сказать о творчестве поэта следующее: «Слов немного, но они так точны, что объясняют все. В каждом слове бездна пространства; каждое слово необъятно, как поэт».

«Евгений Онегин» как роман в стихах. Особенности жанра и композиции

«Что касается до моих занятий, я Пушкин стремился создать пресыщенного, неудовлетворенного и скучающего героя, равнодушного к жизни и ее радостям, - настоящего героя времени, зараженного «болезнью века» - скукой. Но в то же время автор не просто стремился показать характерные черты скуки, он хотел узнать ее источник, то есть откуда она происходит. Понимая, что жанр романтической поэмы предполагает статичный характер героя, Пушкин сознательно отказывается от нее в пользу романа - жанра, в рамках которого можно показать динамику развития характера героя.

Пушкин строит композицию «свободного романа», в центре которого - фигура автора, организующего отношения не только с героями, но и с читателями. Роман написан в форме беседы автора с читателем, отсюда создается впечатление, что он будто бы пишется на глазах читателя, делая последнего непосредственным участником всех событий.

Жанр «Евгения Онегина» - роман в стихах - предполагает наличие двух художественных начал - лирического и эпического. Первое связано с миром автора и его личными переживаниями и проявляется в лирических отступлениях; второе предполагает объективность повествования и отстраненность автора от описываемых в романе событий и представляет собой мир эпических героев.

В прозаическом романе главное - герой и то, что с ним происходит. А в стихотворном произведении композиционный стержень - сама стихотворная форма и образ автора. В «Евгении Онегине», как в романе в стихах, происходит сочетание конструктивных принципов прозы (деформация звучания ролью значения) и поэзии (деформация значения ролью звучания).

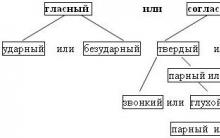

Стихотворная форма определила в «Евгении Онегине» и композицию, и особенности сюжета. Особый вид строфы - онегинская строфа - был изобретен Пушкиным специально для этого произведения. Она представляет собой слегка видоизмененную структуру сонета: четырнадцать строк четырехстопного ямба с определенной рифменной схемой. В первом катрене (четверостишии) рифма перекрестная, во втором - парная, а в третьем - опоясывающая. Схематически это выглядит так: AbAb CCdd EffE gg (прописными буквами обозначается женская рифма, то есть ударение падает на предпоследний слог рифмующихся слов, а строчными - мужская, при которой ударение падает на последний слог рифмующихся слов).

Говоря о композиции произведения, важно отметить два момента. Во- первых, она симметрична (центр ее - сон Татьяны в пятой главе), а во-вторых, замкнута (действие началось весной 1820 года в Санкт-Петербурге и там же закончилось спустя пять лет). В романе две сюжетные линии - линия дружбы и любовная линия, причем вторая зеркальна: в третьей главе Татьяна пишет Онегину письмо и понимает, что ее чувства не взаимны, а в восьмой они меняются ролями.

Также для понимания композиции произведения важны пейзажные зарисовки, с помощью которых автор помогает читателю глубже вникнуть в суть переживаний своих героев и подчеркивает особенности их характеров. Например, контраст между Онегиным и Татьяной отчетливее виден на примере отношения героев к деревенской природе.

О шестидневной рабочей неделе При 6 дневной

Кто такой социальный работник?

Коренная пустынь в Курской области: история чуда Коренная пустынь молебен о недужных

Торжественное подписание соглашения Церемония подписания соглашения о сотрудничестве

Условия и порядок поклонению мощам св