Пейзаж (франц. paysage от pays - страна, местность) - это один из содержательных и композиционных элементов литературного произведения, выполняющий многие функции в зависимости от стиля автора, литературного направления (течения), с которым он связан, метода писателя, цели автора (раскрыть состояние героя, противопоставить окружающий мир человеческим убеждениям, установить композиционные связи между элементами произведения, отразить загадку природы и ее отчужденность от цивилизации), а также от рода и жанра произведения.

В русском былинном эпосе, в средневековой повести развернутые описания природы отсутствуют, а те ее явления, которые по ходу действия должны служить фоном для героев, изображаются при помощи условных повторяющихся эпитетов, иногда очень выразительных, метких, но мало индивидуальных. Элементы развернутого пейзажа иногда можно встретить лишь в сравнениях, когда описание явления природы нужно для уподобления ему действия или состояния героев, напр.: "Словно как мак в цветнике наклоняет на бок головку, пышный, плодом отягченный и крупною влагой весенней, так он голову на бок склонил, отягченную шлемом" ("Илиада", песнь VIII). Уже в "Одиссее" пейзаж начинает приобретать большее значение, чем в "Илиаде" (см. напр. описание сада Алкиноя, песнь VII), a в позднейшей греческой поэзии возникают жанры, где при всей ничтожности количественного объема пейзажа качественно он приобретает большой вес и значение: такова "буколическая" поэзия, идиллии Феокрита, в которых изображение сельского пейзажа и быта входит как основной необходимый элемент в произведениие. То же надо сказать о поздней римской литературе, знающей специальные "описательные поэмы". Крупнейшим произведением этого рода были "Георгики" Вергилия. В XVI веке и особенно в XVII, сначала в Италии, а потом и по всей Европе, в связи с подъемом дворянско-аристократической культуры, прославлявшей "утехи бытия" на лоне поместной "идиллии", наблюдается расцвет идиллической и "описательной поэзии", делающей своим объектом сельскую жизнь, природу, ее окружающую. С этого времени пейзаж постоянно встречается в произведениях разных стилей, которые развиваются, живут и умирают в течение XVIII--XIX веков в европейской литературе, причем характер пейзажа, определяясь характером стиля, приобретает свое функциональное своеобразие в каждом данном случае.

В так наз. классической придворной поэзии XVIII в. -- одах и героических поэмах по преимуществу -- образ природы занимает незначительное место, внимание поэта сосредоточено на прославлении представителей своего класса, на монументальных образах царей, полководцев и т. п. Пейзаж большей частью выступает в качестве фона для портрета того героя или для того события, которое воспевается поэтом; причем он берется в тех же монументальных и величавых тонах, подчеркивая эти же стороны в образах, фоном для которых он служит.

Совершенно иными чертами рисуется более поздний пейзаж в поэзии консервативного дворянства, гл. обр. нарождающегося сентиментализма в конце XVIII в. По мере развития капиталистических отношений дворянские писатели, отстаивающие неприкосновенность феодально-крепостнического порядка, все резче выступают против капитализма, обрушиваясь на городскую культуру и противопоставляя ей простоту сельской жизни, идиллические отношения помещиков и крестьян.

Образ природы приобретает у них большое самостоятельное и функциональное значение, несет в себе большое идейное (реакционное по существу) содержание, т. к. через него автор выражает любимую антитезу город -- деревня, служащую для раскрытия основных идейных тенденций.

В прозе сентименталистов, в "сельской" повести, в многочисленных "путешествиях" пейзаж играет самую почетную роль. Включаясь в общую систему реакционных, искажающих действительность образов, пейзаж в литературе сентименталистов имеет слащавый, прикрашенный характер, связан с лживыми, идиллическими образами благоденствующих у помещика крестьян и т. п. Наоборот, в литературе, отражающей рост буржуазной идеологии, пейзаж принимает совершенно иной характер, дается в реалистических тонах, разоблачает эксплуатацию крепостных и т. п., служа утверждению этой иной идейно-художественной системы.

Пейзаж в романтическом произведении имеет уже совершенно иное значение, чем пейзаж у сентименталистов. Пейзаж романтиков призывает не любоваться усадебной "пейзанской" природой, а служит средством выражения бурных страстей романтика. В некоторых случаях мы имеем пейзаж, контрастирующий по сравнению с героем, и тогда задача контраста -- еще более оттенить, подчеркнуть состояние героя. В романтической лирике часто можно встретить произведения, для которых пейзаж является и основной темой, вполне выражающей основную тенденцию романтического стиля при отсутствии героя и сюжета.

С постепенным снижением романтизма в буржуазно-дворянской литературе 30--60-х гг. пейзаж изменяет свой характер и свое назначение в литературном произведении. Знаменитые пейзажи несут чрезвычайно сложные и разнообразные функции в романах и лирических пьесах этих авторов; объединяющим признаком остается исключительная любовь к русскому поместному пейзажу, сочувственное изображение внешнего вида усадьбы и крепостной деревни и некоторая идеализация сельского фона, на котором они показывают своих героев.

Рядом с "идеализирующим" реализмом деревенского пейзажа писателей буржуазно-дворянского лагеря появляется вырастающий из натурализма реализм писателей, близких к революционной демократии 60-х гг., и позднее народников. Создавая деревенский пейзаж, писатели-демократы не только не смакуют и не идеализируют его, а с особой охотой обнажают его неприглядные стороны, устанавливая тесную связь между ним и экономическим бытом населения. Реалистический пейзаж народников является одним из существенных средств в их художественном арсенале, помогает им в критике общественного строя. С развитием буржуазно-демократической литературы деревенский пейзаж все чаще оттесняется описанием города, которое по аналогии обозначается как пейзаж городской. Большой промышленный город как центр капиталистической культуры делается предметом изучения писателей и находит свое внешнее отображение в их творчестве. С увеличивающимся значением крупных промышленных центров в конце XIX и начале XX вв. растет и дифференцируется городской пейзаж в литературе. В творчестве представителей буржуазно-дворянской литературы городской пейзаж принимает символический характер. Он выявляет страх представителей деградирующих социальных групп перед тем будущим, которое несет им современный город. С другой стороны, тот же рост капитализма вызывает тягу к "природе", что выражается в литературе появлением пейзажа экзотического характера или стилизованного в старинном "усадебном" или "крестьянском" духе. Эти пейзажи знаменовали собой стремление бежать от современности в прошлое, в вымышленный мир от гнетущей действительности и т. п.

Взаимоотношения человека и природы стали объектом внимания искусства, философии, эстетики. Важное значение в литературе пейзаж стал обретать, начиная с 18 в. И уже во второй половине 19 в. появляется ряд обстоятельных исследовательских работ, посвященных литературному пейзажу.

Активное изучение темы природы в литературе начинается с 1960-х годов, когда со всей наглядностью проступили результаты экологического кризиса. С этого времени регулярно издаются труды, в которых исследуются различные аспекты изображения и осмысления природы: А.Ф. Бритиков -«Мастерство Михаила Шолохова» (1964), E.H. Купреянова - «Эстетика JI.H. Толстого» (1966). Среди работ, появившихся в эти годы, особый интерес вызывают монографии К.В. Пигарева - «Русская литература и изобразительное искусство (XVIII - первая четверть XIX в.). Очерки» (1966) и «Русская литература и изобразительное искусство. Очерки о русском национальном пейзаже середины XIX века» (1972). В них широко и панорамно освещается проблема природы в литературе и изобразительном искусстве.

Серьезный вклад в разработку вопроса о законах существования темы природы в литературном произведении внесли Б.Е. Галанов - «Живопись словом. Человек, пейзаж, вещь» (1972), Г.Б. Курляндская - «Художественный метод Тургенева-романиста» (1972), JI.C. Ачкасова - «Гуманизм в творчестве К. Паустовского» (1972), И. Кузьмичев - «Писатель Арсеньев: Личность и книги» (1977), И. Страхов - «Художественное мышление И.С. Тургенева и JI.H. Толстого в изображении пейзажей» (1980), В.А. Смирнова - «Иван Соколов-Микитов. Очерк жизни и писательства» (1983), С.А. Липин - «Человек глазами природы» - (1985), Т.Я. Гринфельд-Зингурс - «Природа в художественном мире М.М. Пришвина» (1989), С. Семенова - «Преодоление трагедии» (1989), H.H. Киселев - «В гармонии с природой» (1989), Е.А. Яблоков - «Художественное осмысление взаимоотношений природы и человека в советской литературе 20-30-х гг.» (1990), К.Г. Богемская - «Пейзаж: страницы истории» (1992), Тихонова Т.М. - «Описания природы по произведениям К.Г. Абрамова» (1994), А.И. Смирнова - «Не то, что мните вы, природа»: Русская натурфилософская проза 1960 - 1980-х годов» (1995), Н.В. Кожуховская - «Чувство природы в русской литературе XIX века» (1995), Л.В. Гурленова - «Чувство природы в русской прозе 1920-1930-х годов» (1998), Степаненко Л.Г. -«Шолоховские описания природы. Пейзажи мастера и исследователя» (2003), Рудзевич И. - «Человек и природа в творчестве Сергея Залыгина» (2003).

Ценные историко-литературные и теоретические сведения обобщающего характера - о видах пейзажа и формах его существования в произведении -содержатся в монографии В.А. Никольского «Природа и человек в русской литературе 19 века» (1973), полезная попытка систематизации образов природы, видов пейзажей в русской поэзии и художественных средств их создания предпринята М.Н. Эпиггейном («Природа, мир, тайник вселенной»: Система пейзажных образов в русской поэзии», 1990).

Имеются работы, рассматривающие трактовку темы в пределах художественного направления. Это статьи Н.Д. Кочетковой «Портрет и пейзаж в литературе русского сентиментализма» (1986), В.Ю. Троицкого «Романтический пейзаж в русской прозе и живописи 20-30-х годов XIX века» (1988); Г.И. Роговой «Природа в художественном сознании символистов» (2002), монография И.О. Шайтанова «Мыслящая муза. «Открытие природы» в поэзии XVIII века» (1989) и др.

Можно отметить и ряд коллективных трудов: «Человек и природа в I советской прозе» (Сыктывкар, 1980), «Человек и природа в художественной прозе» (Сыктывкар, 1981), «Пейзаж как развивающаяся форма воплощения авторской концепции» (Москва, 1984), «Художественное творчество. Вопросы комплексного изучения: Человек - природа - искусство» (Москва, 1986), «Пейзаж в литературе и живописи» (Пермь, 1993), «Природа в художественном мире писателя» (Волгоград, 1994), «Древнерусская литература. Изображение природы и человека» (Москва, 1995), «Тема природы в художественной литературе» (Сыктывкар, 1995), «Чувство природы» в русской литературе» (Сыктывкар, 1995), «Природа и человек в русской литературе» (Волгоград, 2000), «Природа и человек в художественной литературе» (Волгоград, 2001), «Природа: материальное и духовное» (СПб, 2002). Круг рассматриваемых в них вопросов: эволюция литературного пейзажа и ее основные направления, возможная типология природоописаний, роль и функции пейзажа на разных этапах историко-литературного процесса.

Как большую итоговую работу можно рассматривать и коллективную монографию «Эстетика природы», выпущенную Институтом философии в 1994 г. Основная проблема монографии выражена уже во вступительной статье K.M. Долгова: «Эстетика природы - это не столько обсуждение того, присущи ли красота и эстетический облик природе, сколько выяснение возможностей. формирования и развития человеческой эстетической чувственности и эстетического сознания, художественной ценности природы»

Здесь мы находим многие основополагающие идеи в понимании природы как эстетической категории.

Своеобразными центрами, разрабатывающими проблему литературного пейзажа можно признать Пермский государственный педагогический университет, Ленинградский государственный областной университет имени A.C. Пушкина, Волгоградский государственный университет и Сыктывкарский государственный университет. Наиболее крупным из них является последний университет, в котором на базе кафедры русской и зарубежной литературы вот уже около тридцати лет целенаправленно ведутся исследования по литературному пейзажу. Первый межвузовский сборник был выпущен здесь еще в 1980 г. («Человек и природа в советской прозе»), в следующем 1981 г. вышел другой сборник - «Человек и природа в художественной прозе». В 1995 г. в стенах данного университета прошла первая всероссийская научная конференция «Тема природы в художественной литературе» и в том же году наряду с материалами конференции выходит коллективная монография «Чувство природы в русской литературе». В 1989 г. доцент Сыктывкарского университета Т.Я. Гринфельд - Зингурс выпустила монографию «Природа в художественном мире М.М. Пришвина», в 1995 г. Н.В. Кожуховская вывела в свет свою монографию «Эволюция чувства природы в русской прозе XIX века», а через три года JI.B. Гурленова издала другую монографию «Чувство природы в русской литературе 1920 - 1930-х годов». Все три исследовательницы вслед за монографиями защитили докторские диссертации.

Обратим внимание и на следующий факт: в 1995 г. в Сыктывкаре прошла первая всероссийская научная конференция, посвященная теме природы в художественной литературе, затем в 1998 и 2000 гг. в Волгограде состоялись две всероссийские конференции по сходной теме, а в 2002 г. - в Санкт -Петербурге.

В справочно-филологических источниках указывается, что «пейзаж в литературе - один из композиционных компонентов и вид словесно-художественной детализации» ; «пейзаж - описание природы, иногда вообще внешнего мира, открытого пространства» ; «изображение в произведениях искусства естественной или измененной человеком природы» ; «один из содержательных и композиционных компонентов художественного произведения: описание природы, шире - любого незамкнутого пространства» ; «изображение природного окружения человека и образ любого незамкнутого пространства, в том числе, «городской пейзаж» .

Свое понимание пейзажа предлагают и авторы различных монографических работ. По мысли Б.Е. Галанова, пейзаж - это изображение природы, обозначающее время и место действия в произведении и создающее определенное настроение . В.Н. Стасевич размышляет о пейзаже как о «преображенной действительности, для создания которой реальный мир является необходимым стимулом и неиссякаемой кладовой» . Искусствовед A.A. Федоров-Давыдов определяет пейзаж как «отображение находящейся вне человека действительности», как «высшую степень художественного отображения природы» . «Целостным отображением природы в системе взаимозависимых предметных деталей» называет пейзаж и М.Н. Эпштейн .

В коллективной монографии «Чувство природы» в русской литературе» дается следующее определение: «Пейзаж - это собственно картина, результат оформленности чувства природы в образе, оно же само - много шире, вмещает философию природы, социально-эстетические идеи эпохи, имеет в виду направленность мировоззрения художника, включает в себя нравственные традиции осмысления темы человека и природы, своеобразие поэтики пейзажа, конкретный стиль данного произведения» .

Во время работы над диссертацией мы также учитывали мнение В.Е. Хализева, выраженное в его учебнике по теории литературы: «Формы присутствия природы в литературе разнообразны. Это и мифологические воплощения ее сил, и поэтические олицетворения, и эмоционально окрашенные суждения, и описания животных, растений, их, так сказать, портреты, и, наконец, собственно пейзажи (фр. pays - страна, местность) -- описания широких пространств» .

Обобщая ряд разъяснений, можно отметить, что пейзаж - это изображение природы, выполняющее в произведении различные функции в зависимости от стиля и метода писателя. Чаще всего это - вид, описание видимого мира.

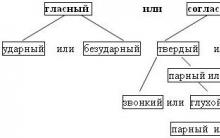

Пейзаж (от франц. pays - страна, местность) - изображение природы в художественном произведении. Пейзаж входит в систему образов произведения (наравне с портретом, интерьерами, диалогами и т.д.) и может служить средством характеристики внутреннего мира персонажей, а также средством характеристики их душевных движений. В древней, средневековой литературе и фольклоре образы природы олицетворяются и даются персонифицированно: образ ветра, солнца, луны. При этом употребляются постоянные эпитеты: «ясное солнышко», «синие молнии», «кровавые зори». Подробные описания же природных явлений в произведениях отсутствуют. Затем пейзаж начинает играть более важную роль в художественном произведении, гармонируя с особенностями каждого из художественных направлений.

Так, для классицизма характерны «идеальные» пейзажи, торжественные, величественные картины природы, на фоне которых воспевается важное событие или определенный герой (ода «На взятие Измаила» Г.Р. Державина).

Пейзаж у сентименталистов (Э. Юнг, Т. Грей, Ж.-Ж. Руссо, В.А. Жуковский, Н.М. Карамзин), культивирующих чувство, «жизнь сердца» и противопоставляющих природу и цивилизацию, приобретает элегический, меланхолический характер. Пейзаж здесь - скорее средство создания общего фона, на котором изображаются переживания лирического героя, чем нечто самоценное. Многие образы природы к тому времени уже становятся своего рода клише. Так, сентиментальный пейзаж содержал некоторые обязательные детали: в нем зачастую присутствовала луна, лес, ручей, скалы, морской берег, туман, иногда - руины, кладбище («кладбищенская поэзия» Э. Юнга, Т. Грея, переводы В.А. Жуковского). Как правило, описывалась ночь или поздний вечер. Пейзаж данного типа еще называют «оссианическим», приписывая его средневековому галльскому барду Оссиану. Аналогичный пейзаж мы находим у

В.А. Жуковского:

Бросая тихий блеск на дебрь, и дол, и лес,

Луна невидимой стезею

Среди полунощных небес

Свершает, мирная, свой ток уединенный.

(«Песнь барда»)

Подобный пейзаж и усвоил Пушкин в своей ранней поэзии. Его мы встречаем в стихотворении «Кольна» («Подражание Оссиану»):

Источник быстрый Коломоны,

Бегущий к дальним берегам,

Я зрю, твои возмущенные волны Потоком мутным по скалам При блеске звезд ночных сверкают Сквозь дремлющий пустынный лес,

Шумят и корни орошают Сплетенных в темный кров древес.

Твой мшистый брег любила Кольна.

Иной характер носит пейзаж в произведениях романтиков (Дж. Байрон, И. Гете, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов). Это экзотический пейзаж: описание моря, гор, мощной, неукротимой и неподвластной человеку природной стихии. Характерными чертами романтического героя были мрачность, разочарованность, «хлад души», стремление к свободе, бунту, с одной стороны, и сила чувств и переживаний, с другой. Отсюда и стремление романтиков уйти от обычной, знакомой среды. Роскошная и могучая природа юга неизменно привлекала поэтов:

Кругом меня цвел божий сад;

Растений радужный наряд Хранил следы небесных слез,

И кудри виноградных лоз Вились, красуясь меж дерев,

Прозрачной зеленью листов;

И грозды полные на них,

Серег подобье дорогих,

Висели пышно, и порой К ним птиц летал пугливый рой.

(М.Ю. Лермонтов, «Мцыри»)

Картины южной природы М.Ю. Лермонтов воссоздает и в прозе - в романе «Герой нашего времени»: «Уже солнце начало прятаться за снеговой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину. Осетин-извозчик неутомимо погонял лошадей, чтоб успеть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распевал песни. Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает, как змея своею чешуею». Однако данный пейзаж - еще и фотографически точная картина места действия.

Однако, уже начиная с А.С. Пушкина, характер пейзажа в русской литературе начинает меняться. Экзотический кавказский пейзаж сменяется реалистическим описанием русской природы. В стихотворении «Румяный критик мой» простой, незатейливый пейзаж иллюстрирует поэтическую позицию Пушкина:

Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий,

За ними чернозем, равнины скат отлогий,

За ними серых туч густая полоса.

Где нивы светлые? где темные леса?

Где речка? На дворе у низкого забора Два бедных деревца стоят в отраду взора,

Два только деревца. И то из них одно Дождливой осенью совсем обнажено,

И листья на другом, размокнув и желтея,

Чтоб лужу засорить, лишь только ждут Борея.

В прозе же пушкинский пейзаж отличается четкостью и лаконизмом: «Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко превратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег - и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло» (повесть «Капитанская дочка»).

В литературе XIX века образы природы уже проходят через призму индивидуально-авторского восприятия писателя. Так, мы можем говорить о пейзажах И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, Г. Флобера, Ч. Диккенса, Ф.М. Достоевского, А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, И.А. Бунина. Пейзажи здесь и самоценны, и играют важную роль в раскрытии внутренней жизни героев.

Функции пейзажа в художественном произведении могут быть различны. Так, пейзажи способствуют реалистически точному изображению автором всех явлений природного мира, места и времени действия («самоценный пейзаж» - «Записки охотника» И.С. Тургенева). Пейзаж может служить средством характеристики индивидуально-личностных черт персонажа (картина усадьбы Манилова в поэме «Мертвые души» Н.В. Гоголя) или передавать тонкие душевные движения героев - образ дуба в романе-эпопее «Война и мир» Л.Н. Толстого). Пейзаж может быть непосредственно связан с сюжетным ходом повествования (оттеняет происходящие события, задерживает повествование перед важным сюжетным поворотом или кульминацией, выступает в функции художественного предварения, мотивирует дальнейший ход событий - сцена бурана в повести «Капитанская дочка» А.С. Пушкина имеет символический смысл, дана непосредственно перед знакомством Гринева с вожатым и мотивирует знакомство героев). Кроме того, существует лирический пейзаж, передающий чувства автора и создающий определенное настроение (не связанный непосредственно с развитием сюжетного действия - описание ночного неба над Невою в первой главе романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина). Одновременно пейзажи подобного типа формируют образ автора в глазах читателей. Также мы можем выделить пейзаж символический (символизирует важные авторские мысли, философские взгляды - описание неба Аустерлица в романе-эпопее «Война и мир» Л.Н. Толстого), пейзаж фантастический (вымышленный или создающийся в снах героев - эпизод с цветами во сне Свидригайлова в романе «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского) .

Проблема изучения функций пейзажа в художественном произведении с давних пор привлекает внимание многих исследователей. Имеются многочисленные работы, раскрывающие роль пейзажа в творчестве отдельных писателей, а также попытки обобщения и систематизации обширного материала.

Пейзаж в литературе (от франц. - страна, местность) - один из содержательных композиционных компонентов художественного произведения, это описание природы, выполняющее различные идейно -эстетические функции.

Пейзаж прошел долгий эволюционный путь. Даже сегодня литературно-художественный пейзаж не до конца рассмотрен с учетом его значимости для построения текста, несмотря на то, что значение пейзажного фрагмента в первую очередь объясняется потребностями текста, и автор конструирует ту или иную пейзажную картинку, подчиняясь законам текстопостроения, хотя, возможно, и не вполне осознает это . Изучение законов построения художественного текста, к числу которых относятся и особенности отображения в нем окружающего мира в его художественном осмыслении, продолжает оставаться одним из важных вопросов лингвистики текста. В этом отношении рассмотрение такого явления, как литературнохудожественный пейзаж приобретает большое значение .

Как художественный образ пейзаж также прошел сложный путь развития. С течением времени менялось его содержание и назначение в зависимости от литературных направлений, метода и стиля писателей.

Пейзажа в современном понимании как объективно-реального изображения действительности до XVIII века в литературе не было.

Открытие пейзажа связано с осознанием нового положения человека во Вселенной как включенного, вписанного в нее.

«До той поры, пока пейзажу в книге отводилась только малая декоративная роль - информировать читателей, когда и где происходят события, на каком свете мы, так сказать, находимся - заботы об описании живой природы не слишком-то обременяли автора. Порой достаточно было лишь беглого упоминания. Без особого ущерба для книги пейзаж можно было опустить: редко к пейзажным описаниям обращались как к аргументам в литературных спорах» .

С развитием литературного процесса писатели стали больше внимания уделять картинам природы, и пейзаж стал уравниваться в правах с другими лицами романа или повести. С этого времени присутствие или отсутствие пейзажа в произведении уже не оставалось не замеченным. Художники слова научились лучше видеть, слышать и понимать природу, отражать через нее свои чувства, настроения. В картинах природы писатель мог выразить чувство родины, душу своего народа, свою патриотическую авторскую позицию. В сравнении с красотой природы чётче проявляются характеры героев, их помыслы и поступки.

Пейзажное описание стало рассматриваться не только как средство выражения определенного содержания, связанного с описанием природы, но и как способ построения текста, формирования его темы и идеи, как текстовая единица, реализующая структурно-содержательную целостность художественного текста .

Пейзаж в литературе выполняет важную функцию. С помощью него автор воплощает свое видение мира. Описание природы - выразительный элемент который позволяет читателю погрузиться в атмосферу повести, новеллы, романа или поэтического произведения. Но, как и другие художественные образы, этот компонент в мировой литературе прошел сложный и долгий путь развития.

Зарождение пейзажа

Пейзаж в литературе, музыке, живописи - это описание городского или сельского ландшафта, горного склона или девственного леса, словом, всего того, что окружает человека. Но если в живописи он является отдельным жанром и зародился еще в древние времена, то в других видах искусства история его началась значительно позже. Важным инструментом для создания идейно-эстетического содержания является пейзаж. В литературе, музыке он давно уже стал предметом изучения многих искусствоведов и критиков. Природа в произведениях великих композиторов получает новое прекрасное звучание. Но ее описание нигде более не имеет столь разнообразного и порою неожиданного назначения, как в прозе и поэзии.

До XVIII пейзаж в литературе почти не существовал. В произведениях Античности и Средневековья ему уделялось мало внимания. Скорее он служил для обозначения места действия. Гуманистические идеи, зародившиеся в эпоху Возрождения, породили необходимость использования художественных форм и средств, с помощью которых можно было бы отразить настроения и чувства человека.

Функции

Огромную роль в прозе и поэзии играет пейзаж. В литературе, музыке, живописи это понятие не равнозначно. В изобразительном искусстве пейзаж - это жанр, в котором главным предметом является первозданная или измененная человеком природа. В музыке - это отражение звуков окружающей среды с помощью музыкальных инструментов. Роль пейзажа в литературе велика потому, что он может нести не только фоновую, но и смысловую нагрузку. В в зависимости от намерений автора, пейзажное описание может обозначать место действия, создавать определенную атмосферу или раскрывать характер героя.

Таким образом, мощным средством изображения является пейзаж в литературе и живописи. Как сказал Леонардо да Винчи, красоту природы в изобразительном искусстве невозможно услышать, ее можно лишь созерцать. Поэзия и музыка делает ее доступной для слуха.

Русская литература

Пожалуй, нет в русской литературе произведения, в котором отсутствует пейзаж. Классики использовали этот внесюжетный элемент в различных целях. Одним из лучших писателей-пейзажистов мирового значения является Иван Тургенев. С помощью описания природы этот автор показывал, как меняется настроение главного героя. Добивался он этого с помощью весьма динамичных пейзажей: «Сильный ветер внезапно загудел в вышине. Дождь полил ручьями».

Пейзаж в литературе используется также для передачи национального колорита, что можно видеть в романтических произведениях Николая Гоголя. В зависимости от направления, функции пейзажных описаний могут меняться. Так, у того же автора в реалистической прозе изображение окружающего мира служит для раскрытия внутренних тревог и переживаний героя. А в обличительно-сатирической повести «Шинель» холодный петербургский пейзаж, возможно, служит символом жестокого чиновничьего мира.

Городской пейзаж

Все, что окружает человека, за последнее столетие стремительно менялось. Жизнь, в основном концентрируется в крупных населенных пунктах и городах. А оттого и городской пейзаж в литературе получил широкое распространение. Роман «Мастер и Маргарита» начинается именно с описания одного из исторических мест Москвы. Но Михаил Булгаков использует его не только для обозначения места встречи главных героев и начала сюжетной завязки. «Страшный майский вечер» рисует автор с целью создания некой таинственной атмосферы, предвещающей знаменательное страшное событие. В результате читатель уже с первых строк испытывает чувство надвигающейся опасности, которая грозит персонажам романа.

В главе, в которой Булгаков изображает роковую встречу Мастера и Маргариты, описанию городского пейзажа отводится совсем немного. Но упоминание того, что героиня свернула с Тверской улицы в переулок, а в руках ее были желтые цветы, которые первыми появляются в Москве, создает картину ранней серой городской весны. Картина эта тусклая и печальная, однако она не лишена романтики и надежды.

Деревенский пейзаж

На первом плане в повести Александра Солженицына «Матренин двор» выступает описание неординарного характера главной героини. Но непростую судьбу крестьянской женщины невозможно в тексте передать без такого изобразительного средства, как деревенский пейзаж в литературе. Фото бедной запущенной избы можно увидеть ниже. Именно здесь писатель провел почти год и познакомился с женщиной, послужившей прототипом главной героини повести. Образ избы, наряду с изображением русской деревни, создает фон, без которого невозможна полная картина запустения крестьянского быта.

Морской пейзаж

Изображение моря красочно представлено в произведениях Жюля Верна. К морским путешествиям писатель испытывал тягу и в реальной жизни. Эту любовь он показал своим читателям с помощью красочных и ярких описаний, которые присутствуют в каждом его романе.

Пейзаж в сказке

Описание пейзажа в литературе - это изобразительное средство, которое нередко присутствует в сказках. Таинственный дремучий лес, сказочная гора или волшебный ручей встают перед глазами читателя дивными образами. Без этих картин произведение не имело бы ярких волшебных оттенков. Но многие литературоведы полагают, что в сказочном жанре пейзажные описания представлены слабо и не выполняют каких-либо значимых функций. Однако достаточно вспомнить произведения романтика Приключения героев сказки «Холодное сердце» начинается в живописном Шварцвальде. Повествование немецкого автора начинается с изображения ночного леса.

Сказочный пейзаж украшает и произведения русского писателя Павла Бажова. Но все же в этом жанре описание природы имеет исключительно декоративное назначение.

Поэзия

Превыше всего Сергей Есенин любил Россию, а потому описанию русского пейзажа он придавал огромное значение. Природа в творчестве этого классика являет собой единый организм. Природные явления в его произведениях не только взаимосвязаны («Сыплет черемуха снегом»), но и очеловечиваются («Поет зима, аукает…»). А в более поздних стихотворениях они буквально вплетаются в душевные переживания героя.

Темы любви, творчества и природы сплетаются воедино в произведениях Бориса Пастернака. Примером может служить стихотворение «Февраль, достать чернил и плакать», где описание ранней весны связано в надеждой на обновление жизни, на изменение ее в лучшую сторону. В этом произведении есть и воспоминания лирического героя, и его мечты. И все сопровождается описанием окружающего мира, в мельчайших деталях.

Проза символистов

Что такое пейзаж в литературе? Определение этому художественному явлению дать непросто. Многие исследователи и сегодня пытаются обобщить это средство выразительности. Роли пейзажа в творчестве отдельных авторов посвящены многие работы. Но закономерности его использования в художественном тексте не выявлены. Каждый художник вводит пейзаж в свое произведение в том объеме, в котором он необходим для воплощения его философских и эстетических идей. В прозе начала прошлого века встречают описания природы, призванные символизировать переживания, судьбу, характер героя.

Примерами символической прозы являются новеллы Томаса Манна. В одной из них - «Смерть в Венеции» - присутствует множество символов. Основной из них - город, охваченный эпидемией. Главный герой оказывается в Венеции, которая, уже исходя из своих природных особенностей, ассоциируется с романтикой и смертью, с радостью и таинственностью. Один из самых легендарных городов в произведении служит фоном для трагической истории о человеке, охваченном страстью, и во имя ее намеренно идущим на верную гибель.

Пейзаж как средство выражения мыслей автора присутствует также в рассказе Ивана Бунина «Господин из Сан-Франциско». Яркие картины из окна не радуют главного персонажа, потому как он утратил способность радоваться красоте окружающего мира. Природа острова Капри символизирует все то, что упустил господин из Сан-Франциско за свою долгую, но пустую жизнь.

Пейзаж является неотъемлемой частью классической литературы. Понять произведения великих поэтов и писателей без анализа природных описаний невозможно. Именно в них нередко таятся глубинные мысли и идеи авторов.

фр. paysage от pays - местность, страна) – один из жанров живописи, изображающий природу. Существует ряд разновидностей П.: городской П., архитектурный П. и др.

Отличное определение

Неполное определение ↓

ПЕЙЗАЖ

франц. paysage, от pays – страна, местность), жанр живописи, посвященный изображению природы во всем многообразии ее форм, обликов, состояний, окрашенному личным восприятием художника.

Как самостоятельный жанр пейзаж впервые появился в Китае (ок. 7 в.). Китайские художники достигали в пейзаже исключительной одухотворенности и философской глубины. На длинных горизонтальных или вертикальных шелковых свитках они писали не виды природы, а целостный образ мироздания, в котором растворен человек (см. ст. Китайское искусство).

В западноевропейском искусстве пейзажный жанр оформился в Голландии в первой пол. 17 в. Одним из его основоположников был И. Патинир – мастер панорамных видов с включенными в них маленькими фигурками библейских или мифологических персонажей. Свой вклад в развитие пейзажа внесли Х. Аверкамп, Я. ван Гойен, позднее Я. ван Рейсдал и др. художники. Большое место в голландском пейзаже занимали морские виды – марины. К документальному городскому пейзажу – ведуте – обратились итальянцы, в особенности венецианские мастера. Каналетто представил Венецию во время ее процветания. Тонкие поэтичные фантазии на темы венецианской жизни создавал Ф. Гварди. Во французском искусстве 17 в. пейзаж развивался в русле стиля классицизм. Природа, исполненная могучих и героических сил, предстает в полотнах Н. Пуссена; идеальные пейзажи, воплощавшие мечту о золотом веке, писал К. Лоррен.

Реформатором европейской пейзажной живописи выступил в нач. 19 в. английский художник Дж. Констебл. Одним из первых он стал писать этюды на открытом воздухе, взглянул на природу «непредвзятым взглядом». Его произведения произвели неизгладимое впечатление на французских живописцев и послужили импульсом к развитию реалистического пейзажа во Франции (К. Коро и художники барбизонской школы). Еще более сложные живописные задачи ставили художники-импрессионисты (К. Моне, О. Ренуар, К. Писсаро, А. Сислей и др.). Игра солнечных бликов на листве, лицах, одеждах людей, смена впечатлений и освещения в течение одного дня, вибрация воздуха и влажный туман нашли воплощение в их полотнах. Часто художники создавали серии пейзажей с одним мотивом («Руанский собор» Моне в разное время суток, 1893–95). В «солнечных» картинах импрессионистов впервые радостно зазвучали чистые, не смешанные на палитре краски. Пейзажи писались полностью на пленэре, с натуры.

В русском искусстве пейзаж как самостоятельный жанр появился в кон. 18 в. Его основоположниками были архитекторы, театральные декораторы, мастера перспективных видов. В Петербургской академии художеств пейзажистов воспитывали в соответствии с принципами классицизма. Они должны были создавать виды родной природы по образцам знаменитых картин прошлого, и прежде всего произведений итальянцев 17–18 вв. Пейзажи «сочинялись» в мастерской, поэтому, например, северная и сырая Гатчина (под Санкт-Петербургом) выглядела в полотнах Семена Федоровича Щедрина похожей на солнечную Италию («Каменный мост в Гатчине у площади Коннетабля», 1799–1800). Героические пейзажи создавал Ф. М. Матвеев, обращаясь в основном к видам итальянской природы («Вид Рима. Колизей», 1816). Ф. Я. Алексеев с большой сердечностью и теплотой писал архитектурные виды столичных и провинциальных городов России. В русских пейзажах 18 в., построенных по правилам классицизма, главный «герой» (чаще всего старинное архитектурное сооружение) помещался в центре; деревья или кусты по обеим сторонам выполняли роль кулис; пространство четко делилось на три плана, причем изображение на первом плане решалось в коричневых тонах, на втором – в зеленых, на дальнем – в голубых.

Эпоха романтизма приносит новые веяния. Пейзаж мыслится как воплощение души мироздания; природа, как и душа человека, предстает в динамике, в вечной изменчивости. Сильвестр Феодосиевич Щедрин, племянник Семена Федоровича Щедрина, работавший в Италии, первым стал писать пейзажи не в мастерской, а на открытом воздухе, добиваясь большей естественности и правдивости в передаче световоздушной среды. Благодатная земля Италии, напоенная светом и теплом, становится в его картинах воплощением мечты. Здесь словно никогда не заходит солнце и царит вечное лето, а люди свободны, прекрасны и живут в гармонии с природой («Берег в Сорренто с видом на остров Капри», 1826; «Терраса на берегу моря», 1928). Романтические мотивы с эффектами лунного освещения, мрачной поэзией темных ночей или сверканием молний привлекали М. Н. Воробьева («Осенняя ночь в Петербурге. Пристань с египетскими сфинксами ночью», 1835; «Дуб, раздробленный молнией», 1842). За свою 40-летнюю службу в АХ Воробьев воспитал плеяду замечательных пейзажистов, среди которых был и прославленный маринист И. К. Айвазовский.

В живописи второй пол. 19 в. пейзаж занимал важное место в творчестве передвижников. Откровением для русской публики стали картины А. К. Саврасова («Грачи прилетели», 1871; «Проселок», 1873), открывшего скромную красоту русской природы и сумевшего задушевно раскрыть в своих полотнах ее сокровенную жизнь. Саврасов стал родоначальником лирического «пейзажа настроения» в русской живописи, линию которого продолжили Ф. А. Васильев («Оттепель», 1871; «Мокрый луг», 1872) и И. И. Левитан («Вечерний звон», 1892; «Золотая осень», 1895). И. И. Шишкин, в отличие от Саврасова, воспевал героическую силу, изобилие и эпическую мощь русской земли («Рожь», 1878; «Лесные дали», 1884). Его картины завораживают бесконечностью пространства, простором высокого неба, могучей красотой русских лесов и полей. Особенностью его живописной манеры была тщательная прорисовка деталей в сочетании с монументальностью композиции. Пейзажи А. И. Куинджи поражали современников эффектами лунного или солнечного света. Выразительность широко и свободно написанных картин «Лунная ночь на Днепре» (1880), «Березовая роща» (1879) строится на точно найденных световых и цветовых контрастах. В. Д. Поленов в картинах «Московский дворик» и «Бабушкин сад» (обе – 1878) тонко и поэтично передал очарование жизни в старинных «дворянских гнездах». Его работы окрашены едва ощутимыми нотками печали, ностальгии по уходящей культуре.

Отличное определение

Неполное определение ↓

О шестидневной рабочей неделе При 6 дневной

Кто такой социальный работник?

Коренная пустынь в Курской области: история чуда Коренная пустынь молебен о недужных

Торжественное подписание соглашения Церемония подписания соглашения о сотрудничестве

Условия и порядок поклонению мощам св