Родился в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии в семье помещика. Назвали Николаем в честь чудотворной иконы святого Николая, хранившейся в церкви села Диканька.

У Гоголей было свыше 1000 десятин земли и около 400 душ крепостных. Предки писателя со стороны отца были потомственными священниками, однако уже дед Афанасий Демьянович оставил духовное поприще и поступил в гетмановскую канцелярию; именно он прибавил к своей фамилии Яновский другую - Гоголь, что должно было продемонстрировать происхождение рода от известного в украинской истории 17 в. полковника Евстафия (Остапа) Гоголя (факт этот, впрочем, не находит достаточного подтверждения).

Отец писателя, Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский (1777-1825), служил при Малороссийском почтамте, в 1805 г. уволился с чином коллежского асессора и женился на Марии Ивановне Косяровской (1791-1868), происходившей из помещичьей семьи. По преданию, она была первой красавицей на Полтавщине. Замуж за Василия Афанасьевича она вышла четырнадцати лет. В семье, помимо Николая, было еще пятеро детей.

Детские годы Гоголь провел в имении родителей Васильевке (другое название - Яновщина). Культурным центром края являлись Кибинцы, имение Д. П. Трощинского (1754-1829), дальнего родственника Гоголей, бывшего министра, выбранного в поветовые маршалы (в уездные предводители дворянства); отец Гоголя исполнял у него обязанности секретаря. В Кибинцах находилась большая библиотека, существовал домашний театр, для к-рого отец Гоголь писал комедии, будучи также его актером и дирижером.

В 1818-19 Гоголь вместе с братом Иваном обучался в Полтавском уездном училище, а затем, в 1820-1821, брал уроки у полтавского учителя Гавриила Сорочинского, проживая у него на квартире. В мае 1821 поступил в гимназию высших наук в Нежине. Здесь он занимается живописью, участвует в спектаклях - как художник-декоратор и как актер, причем с особенным успехом исполняет комические роли. Пробует себя и в различных литературных жанрах (пишет элегические стихотворения, трагедии, историческую поэму, повесть). Тогда же пишет сатиру "Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан" (не сохранилась).

Однако мысль о писательстве еще "не всходила на ум" Гоголю, все его устремления связаны со "службой государственной", он мечтает о юридической карьере. На принятие Гоголем такого решения большое влияние оказал проф. Н. Г. Белоусов, читавший курс естественного права, а также общее усиление в гимназии вольнолюбивых настроений. В 1827 здесь возникло "дело о вольнодумстве", закончившееся увольнением передовых профессоров, в том числе Белоусова; сочувствовавший ему Гоголь дал на следствии показания в его пользу.

Окончив гимназию в 1828 г., Гоголь в декабре вместе с другим выпускником А. С. Данилевским (1809-1888), едет в Петербург. Испытывая денежные затруднения, безуспешно хлопоча о месте, Гоголь делает первые литературные пробы: в начале 1829 г. появляется стихотворение "Италия", а весной того же года под псевдонимом "В. Алов" Гоголь печатает "идиллию в картинах" "Ганц Кюхельгартен". Поэма вызвала резкие и насмешливые отзывы Н. А. Полевого и позднее снисходительно-сочувственный отзыв О. М. Сомова (1830 г.), что усилило тяжелое настроение Гоголя.

В конце 1829 г. ему удается определиться на службу в департамент государственного хозяйства и публичных зданий Министерства внутренних дел. С апреля 1830 до марта 1831 г. служит в департаменте уделов (вначале писцом, потом помощником столоначальника), под началом известного поэта-идиллика В. И. Панаева. Пребывание в канцеляриях вызвало у Гоголя глубокое разочарование в "службе государственной", но зато снабдило богатым материалом для будущих произведений, запечатлевших чиновничий быт и функционирование государственной машины.

В этот период выходят в свет "Вечера на хуторе близ Диканьки" (1831-1832). Они вызвали почти всеобщее восхищение.

Верх гоголевской фантастики - "петербургская повесть" "Нос" (1835; опубликована в 1836 г.), чрезвычайно смелый гротеск, предвосхитивший некоторые тенденции искусства ХХ в. Контрастом по отношению к и провинциальному и столичному миру выступала повесть "Тарас Бульба", запечатлевшая тот момент национального прошлого, когда народ ("казаки"), защищая свою суверенность, действовал цельно, сообща и притом как сила, определяющая характер общеевропейской истории.

Осенью 1835 г. он принимается за написание "Ревизора", сюжет которого подсказан был Пушкиным; работа продвигалась столь успешно, что 18 января 1836 г. он читает комедию на вечере у Жуковского (в присутствии Пушкина, П. А. Вяземского и других), а в феврале-марте уже занят ее постановкой на сцене Александрийского театра. Премьера пьесы состоялась 19 апреля. 25 мая - премьера в Москве, в Малом театре.

В июне 1836 г. Гоголь уезжает из Петербурга в Германию (в общей сложности он прожил за границей около 12 лет). Конец лета и осень проводит в Швейцарии, где принимается за продолжение "Мертвых душ". Сюжет был также подсказан Пушкиным. Работа началась еще в 1835 г., до написания "Ревизора", и сразу же приобрела широкий размах. В Петербурге несколько глав были прочитаны Пушкину, вызвав у него и одобрение и одновременно гнетущее чувство.

В ноябре 1836 г. Гоголь переезжает в Париж, где знакомится с А. Мицкевичем. Затем переезжает в Рим. Здесь в феврале 1837 г., в разгар работы над "Мертвыми душами", он получает потрясшее его известие о гибели Пушкина. В приступе "невыразимой тоски" и горечи Гоголь ощущает "нынешний труд" как "священное завещание" поэта.

В декабре 1838 года в Рим приехал Жуковский, сопровождавший наследника (Александра II). Гоголь был чрезвычайно образован приездом поэта, показывал ему Рим; рисовал с ним виды.

В сентябре 1839 г. в сопровождении Погодина Гоголь приезжает в Москву и приступает к чтению глав "Мертвых душ" - вначале в доме Аксаковых, потом, после переезда в октябре в Петербург, у Жуковского, у Прокоповича в присутствии своих старых друзей. Всего прочитано 6 глав. Восторг был всеобщий.

В мае 1842 г. "Похождения Чичикова, или Мертвые души" вышли в свет.

После первых, кратких, но весьма похвальных отзывов инициативу перехватили хулители Гоголя, обвинявшие его в карикатурности, фарсе и клевете на действительность. Позднее со статьей, граничившей с доносом, выступил Н.А.Полевой.

Вся эта полемика проходила в отсутствие Гоголя, выехавшего в июне 1842 за границу. Перед отъездом он поручает Прокоповичу издание первого собрания своих сочинений. Лето Гоголь проводит в Германии, в октябре вместе с Н. М. Языковым переезжает в Рим. Работает над 2-м томом "Мертвых душ", начатым, по-видимому, еще в 1840; много времени отдает подготовке собрания сочинений. "Сочинения Николая Гоголя" в четырех томах вышли в начале 1843 г., так как цензура приостановила на месяц уже отпечатанные два тома.

Трехлетие (1842-1845), последовавшее после отъезда писателя за границу - период напряженной и трудной работы над 2-м томом "Мертвых душ".

В начале 1845 г. у Гоголя появляются признаки нового душевного кризиса. Писатель едет для отдыха и "восстановления сил" в Париж, но в марте возвращается во Франкфурт. Начинается полоса лечения и консультаций с различными медицинскими знаменитостями, переездов с одного курорта на другой? то в Галле, то в Берлин, то в Дрезден, то в Карлсбад. В конце июня или в начале июля 1845 г., в состоянии резкого обострения болезни, Гоголь сжигает рукопись 2-го тома. Впоследствии (в "Четырех письмах к разным лицам по поводу "Мертвых душ" - "Выбранные места") Гоголь объяснил этот шаг тем, что в книге недостаточно ясно были показаны "пути и дороги" к идеалу.

Гоголь продолжает работать над 2-м томом, однако, испытывая возрастающие трудности, отвлекается на другие дела: составляет предисловие ко 2-му издания поэмы (опубликовано в 1846 г.) "К читателю от сочинителя", пишет "Развязку Ревизора" (опубликована 1856), в которой идея "сборного города" в духе теологической традиции ("О граде божием" Блаженного Августина) преломлялась в субъективную плоскость "душевного города" отдельного человека, что выдвигало на первый план требования духовного воспитания и совершенствования каждого.

В 1847 г. в Петербурге были опубликованы "Выбранные места из переписки с друзьями". Книга выполняла двоякую функцию - и объяснения, почему до сих пор не написан 2-й том, и некоторой его компенсации: Гоголь переходил к изложению своих главных идей - сомнение в действенной, учительской функции художественной литературы, утопическая программа выполнения своего долга всеми "сословиями" и "званиями", от крестьянина до высших чиновников и царя.

Выход "Выбранных мест" навлек на их автора настоящую критическую бурю. Все эти отклики настигли писателя в дороге: в мае 1847 г. он из Неаполя направился в Париж, затем в Германию. Гоголь не может прийти в себя от полученных "ударов": "Здоровье мое... потряслось от этой для меня сокрушительной истории по поводу моей книги... Дивлюсь, сам, как я еще остался жив".

Зиму 1847-1848 Гоголь проводит в Неаполе, усиленно занимаясь чтением русской периодики, новинок беллетристики, исторических и фольклорных книг - "дабы окунуться покрепче в коренной русский дух". В то же время он готовится к давно задуманному паломничеству к святым местам. В январе 1848 морским путем направляется в Иерусалим. В апреле 1848 после паломничества в Святую землю Гоголь окончательно возвращается в Россию, где большую часть времени проводит в Москве, бывает наездами в Петербурге, а также в родных местах - Малороссии.

В середине октября Гоголь живет в Москве. В 1849-1850, Гоголь читает отдельные главы 2-го тома "Мертвых душ" своим друзьям. Всеобщее одобрение и восторг воодушевляют писателя, который работает теперь с удвоенной энергией. Весною 1850 Гоголь предпринимает первую и последнюю попытку устроить свою семейную жизнь - делает предложение А. М. Виельгорской, но получает отказ.

В октябре 1850 Гоголь приезжает в Одессу. Состояние его улучшается; он деятелен, бодр, весел; охотно сходится с актерами одесской труппы, которым он дает уроки чтения комедийных произв., с Л. С. Пушкиным, с местными литераторами. В марте 1851 г. покидает Одессу и, проведя весну и раннее лето в родных местах, в июне возвращается в Москву. Следует новый круг чтений 2-го тома поэмы; всего было прочитано до 7 глав. В октябре присутствует на "Ревизоре" в Малом театре, с С. В. Шумским в роли Хлестакова, и остается доволен спектаклем; в ноябре читает "Ревизора" группе актеров, в числе слушателей был и И. С. Тургенев.

1 января 1852 г. Гоголь сообщает Арнольди, что 2-й том "совершенно окончен". Но в последних числах месяца явственно обнаружились признаки нового кризиса, толчком к которому послужила смерть Е. М. Хомяковой, сестры Н. М. Языкова, человека, духовно близкого Гоголю. Его терзает предчувствие близкой смерти, усугубляемое вновь усилившимися сомнениями в благотворности своего писательского поприща и в успехе осуществляемого труда. 7 февраля Гоголь исповедуется и причащается, а в ночь с 11 на 12 сжигает беловую рукопись 2-го тома (сохранилось в неполном виде лишь 5 глав, относящихся к различным черновым редакциям; опубликованы в 1855 г.). 21 февраля утром Гоголь умер в своей последней квартире в доме Талызина в Москве.

Похороны писателя состоялись при огромном стечении народа на кладбище Свято-Данилова монастыря, а в 1931 останки Гоголя были перезахоронены на Новодевичьем кладбище.

Гоголь Николай Васильевич – знаменитый русский писатель, гениальный сатирик, родился 20 марта 1809 г. в селе Сорочинцах, на границе Полтавского и Миргородского уездов, в родовом имении, селе Васильевке. Отец Гоголя, Василий Афанасьевич, был сын полкового писаря и происходил из старинного малороссийского рода, родоначальником которого считался сподвижник Богдана Хмельницкого , гетман Остап Гоголь, а мать, Марья Ивановна, была дочь надворного советника Косяровского. Отец Гоголя, человек творческий, остроумный, много видавший и по своему образованный, любивший собирать в своей усадьбе соседей, которых он занимал рассказами, полными неистощимого юмора, был большой любитель театра, устраивал спектакли в доме богатого соседа и не только сам участвовал в них, но даже сочинял собственные комедии из малорусского быта, – а мать Гоголя, домовитая и гостеприимная хозяйка, отличалась особенными религиозными наклонностями.

Врожденные свойства таланта и характера Гоголя и наклонности, отчасти усвоенные им от своих родителей, ярко проявились в нем уже в школьные годы, когда он был помещен в Нежинский лицей. Он любил уходить с близкими товарищами в тенистый сад лицея и там набрасывать первые литературные опыты, составлять на учителей и товарищей едкие эпиграммы, придумывать остроумные клички и характеристики, ярко отмечавшие его незаурядную наблюдательность и характерный юмор. Преподавание наук шло в лицее очень незавидно, и наиболее даровитым юношам приходилось путем самообразования пополнять свои знания и так или иначе удовлетворять свои потребности к духовному творчеству. Они выписывали в складчину журналы и альманахи, сочинения Жуковского и Пушкина , устраивали спектакли, в которых принимал очень близкое участие Гоголь, выступавший в комических ролях; издавали собственный рукописный журнал, редактором которого был тоже выбран Гоголь.

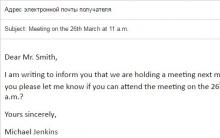

Портрет Н. В. Гоголя. Художник Ф. Мюллер, 1840

Однако Гоголь не придавал особого значения своим первым творческим упражнениям. Он мечтал по окончании курса уехать на государственную службу в Петербург, в котором единственно, как ему казалось, он мог найти и широкое поле для деятельности, и возможность насладиться истинными благами науки и искусства. Но Петербург, куда Гоголь переехал по окончании курса в 1828 г., далеко не оправдал его ожиданий, особенно в первое время. Вместо широкой деятельности «на поприще государственной пользы», ему предложили ограничиться скромными занятиями в канцеляриях, а литературные попытки оказались настолько неудачными, что первое изданное им произведение – поэму «Ганс Кюхельгартен» – Гоголь сам же отобрал из книжных магазинов и сжег после неблагоприятной критической заметки о ней Полевого .

Непривычные условия жизни в северной столице, недостатки материальные и разочарования нравственные – все это повергало Гоголя в уныние, и все чаще и чаще его воображение и мысль обращались к родной Украине, где так привольно жилось ему в детстве, откуда сохранилось так много поэтических воспоминаний. Широкой волной хлынули они на его душу и вылились впервые в непосредственные, поэтические страницы его «Вечеров на хуторе близ Диканьки », вышедших в 1831 г., в двух томах. «Вечера» были очень радушно приветствованы Жуковским и Плетневым, а затем и Пушкиным и, таким образом, окончательно установили литературную репутацию Гоголя и ввели его в круг корифеев русской поэзии.

С этого времени в биографии Гоголя начинается период наиболее усиленного литературного творчества. Близость к Жуковскому и Пушкину, перед которым он благоговел, окрыляла его вдохновение, придавала ему бодрости и энергии. Чтобы сделаться достойным их внимания, он начинал все более смотреть на занятия искусством, как на серьезное дело, а не просто как на игру ума и таланта. Появление вслед одного за другим таких поразительно оригинальных произведений Гоголя как «Портрет », «Невский проспект » и «Записки сумасшедшего », а затем «Нос », «Старосветские помещики », «Тарас Бульба » (в первой редакции), «Вий » и «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем », – произвело в литературном мире сильное впечатление. Для всех было очевидно, что в лице Гоголя народился крупный своеобразный талант, которому суждено дать высокие образцы истинно реальных произведений и тем окончательно упрочить в русской литературе то реальное творческое направление, первые основы которого были заложены уже гением Пушкина. Больше того, – в повестях Гоголя почти впервые затрагивается (хотя еще поверхностно) психология масс, тех тысяч и миллионов «маленьких людей», которых литература касалась доселе только мимоходом и изредка. Это были первые шаги на пути демократизации самого искусства. В этом смысле молодое литературное поколение в лице Белинского с восторгом приветствовало появление первых повестей Гоголя.

Но как ни могуч и своеобразен был талант писателя в этих первых произведениях, проникнутых то свежим, чарующим воздухом поэтической Украины, то веселым, бодрым истинно народным юмором или же глубокою гуманностью и потрясающим трагизмом «Шинели » и «Записок сумасшедшего », – однако не в них выразилась основная сущность творчества Гоголя, то, что сделало его творцом «Ревизора» и «Мертвых душ», двух произведений, составивших эпоху в русской литературе. С тех пор как Гоголь приступил к созданию «Ревизора», его жизнь всецело поглощается исключительно литературным творчеством.

Портрет Н. В. Гоголя. Художник А. Иванов, 1841

Насколько внешние факты его биографии несложны и не разнообразны, настолько же глубоко – трагичным и поучительным является внутренний духовный процесс, который он переживал в это время. Как ни велик был успех первых произведений Гоголя, однако он все еще не был удовлетворен своею литературной деятельностью в той форме простого художественного созерцания и воспроизведения жизни, в какой оно являлось до сих пор, согласно господствовавшим эстетическим воззрениям. Он был не удовлетворен тем, что его нравственная личность при такой форме творчества оставалась как бы в стороне, совершенно пассивною. Гоголь тайно жаждал быть не только простым созерцателем жизненных явлений, но и судьей их; он жаждал непосредственного воздействия на жизнь во имя блага, жаждал гражданской миссии. Потерпев неудачу осуществить эту миссию на служебном поприще, сначала в качестве чиновника и учителя, а затем в звании профессора истории при петербургском университете, к которому он был мало подготовлен, Гоголь с еще большею страстью обращается к литературе, но теперь взгляд его на искусство становится все суровее, все требовательнее; из пассивного художника-созерцателя он старается преобразиться в активного, сознательного творца, который будет не только воспроизводить явления жизни, освещая их лишь случайными и разрозненными впечатлениями, но проведет их через «горнило своего духа» и «вынесет на всенародные очи» просветленным глубоким, проникновенным синтезом.

Под влиянием такого, все настойчивее развивавшегося в нем настроения, Гоголь заканчивает и ставит на сцену, в 1836 г., «Ревизора », – необыкновенно яркую и едкую сатиру, не только раскрывавшую язвы современного административного строя, но и показавшую, до какой степени опошления понижался под влиянием этого строя самый душевный склад добродушного, русского человека. Впечатление, произведенное «Ревизором», было необыкновенно сильное. Несмотря, однако, на огромный успех комедии, – она доставила Гоголю немало неприятностей и огорчений, как от цензурных затруднений при её постановке и печатании, так и от большинства общества, задетого пьесой за живое и обвинявшего автора в том, что он пишет пасквили на свое отечество.

Н. В. Гоголь. Портрет работы Ф. Мюллера, 1841

Расстроенный всем этим, Гоголь уезжает за границу, чтобы там, в «прекрасном далеке», вдали от суеты и мелочей приняться за «Мертвые души ». Действительно, сравнительно спокойная жизнь в Риме, среди величавых памятников искусства, вначале благотворно подействовала на творчество Гоголя. Уже через год был готов и напечатан первый том «Мертвых душ». В этой в высокой степени оригинальной и единственной в своем роде «поэме» в прозе, Гоголь развертывает широкую картину крепостного уклада жизни, преимущественно с той стороны, как он отражался на верхнем, полукультурном крепостническом слое. В этом капитальном произведении основные свойства таланта Гоголя – юмор и необыкновенное уменье схватывать и воплощать в «перл создания» отрицательные стороны жизни, – достигли апогея в своем развитии. Несмотря на сравнительно ограниченную сферу затронутых им явлений русской жизни, многие из созданных им типов по глубине психологического проникновения могут соперничать с классическими созданиями европейской сатиры.

Впечатление, произведенное «Мертвыми душами» было еще более потрясающее, чем от всех прочих произведений Гоголя, но оно же послужило и началом тех роковых недоразумений между Гоголем и читающей публикой, которые привели к очень печальным последствиям. Для всех было очевидно, что этим произведением Гоголь наносил ничем не отстранимый, жестокий удар всему крепостному складу жизни; но в то время, как молодое литературное поколение делало по этому поводу самые радикальные выводы, консервативная часть общества негодовала на Гоголя и обвиняла его в клевете на свою родину. Гоголь сам как будто испугался той страстности и яркой односторонности, с которою он старался сконцентрировать в своем творестве всю людскую пошлость, вскрыть «всю тину мелочей, опутывающих человеческую жизнь». Чтобы оправдать себя и высказать свои настоящие взгляды на русскую жизнь и свои произведения, он выпустил в свет книгу «Выбранные места из переписки с друзьями». Консервативные идеи, высказанные там, крайне не понравились русским радикалам-западникам и их главе Белинскому. Белинский и сам незадолго до этого диаметрально менял свои общественно-политические убеждения от ярого охранительства к нигилистической критике всего и вся. Но теперь он начал обвинять Гоголя в «предательстве» прежних идеалов.

Левые круги обрушились на Гоголя со страстными нападками, которые со временем всё усиливались. Не ожидая этого от недавних друзей, он был потрясён и обескуражен. Гоголь стал искать духовной поддержки и успокоения в религиозном настроении, чтобы с новой духовной бодростью приняться за завершение своего труда – окончание «Мертвых душ», – которое, по его мнению, уже должно было окончательно рассеять все недоразумения. В этом втором их томе Гоголь, вопреки желанию «западников», предполагал показать, что Россия состоит далеко не из одних умственных и моральных уродов, думал изобразить типы идеальной красоты русской души. Созданием этих положительных типов Гоголь хотел довершить, – как последним аккордом, – свое творение, «Мёртвые души», которое, по его замыслу, далеко не должно было исчерпываться первым, сатирическим, томом. Но физические силы писателя были уже серьёзно подорваны. Слишком долгая замкнутая жизнь, вдали от родины, суровый аскетический режим, наложенный им на себя, подорванное нервным напряжением здоровье, – все это лишало творчество Гоголя тесной связи с полнотой жизненных впечатлений. Подавленный неравной, безысходной борьбой, в минуту глубокой неудовлетворенности и тоски Гоголь – сжег черновую рукопись второго тома «Мертвых душ» и вскоре скончался от нервной горячки в Москве, 21 февраля 1852 г.

Дом Талызина (Никитский бульвар, Москва). Здесь жил в последние годы и умер Н. В. Гоголь, здесь же он сжёг второй том «Мёртвых душ»

Влияние Гоголя на творчество непосредственно следовавшего за ним литературного поколения было велико и разносторонне, являясь как бы неизбежным дополнением к тем великим заветам, которые оставил еще далеко незавершенными безвременно погибший Пушкин. Блестяще завершив великое национальное дело, прочно заложенное Пушкиным, дело выработки литературного языка и художественных форм, Гоголь, помимо этого, внес в самое содержание литературы две глубоко оригинальных струи, – юмор и поэзию малорусской народности – и яркий социальный элемент, получившей с этого момента в художественной литературе неоспоримое значение. Это значение он укрепил и примером собственного идеально-высокого отношения к художественной деятельности.

Гоголь поднял значение художественной деятельности на высоту гражданского долга, до которой она до него в такой яркой степени еще не возвышалась. Глубоко трогательным и поучительным навсегда останется печальный эпизод жертвоприношения автором своего любимого творения посреди поднятой вокруг него дикой гражданской травли.

Литература о биографии и творчестве Гоголя

Кулиш, «Записки о жизни Гоголя».

Шенрок, «Материалы для биографии Гоголя» (M. 1897 г. 3 т.).

Скабичевский , «Сочинения» т. II.

Биографический очерк Гоголя, изд. Павленкова .

В этой статье пойдет речь о жизни Гоголя. Этот писатель создал немало бессмертных произведений, которые по праву занимают достойное место в анналах мировой литературы. С его именем связано немало слухов и легенд, часть из которых Николай Васильевич распространил о себе сам. Он был великим выдумщиком и мистификатором, что, безусловно, отразилось на его творчестве.

Родители

Гоголь Николай Васильевич, биография которого рассматривается в этой статье, появился на свет в 1809 году, 20 марта, в поселении Великие Сорочинцы в Полтавской губернии. По отцовской линии в роду будущего писателя были служители церкви, однако уже дед мальчика - Афанасий Демьянович - оставил духовную карьеру и начал трудиться в гетманской канцелярии. Именно он впоследствии добавил к полученной при рождении фамилии Яновский другую, более известную - Гоголь. Так предок Николая Васильевича стремился подчеркнуть свое родство с известным в украинской истории полковником Остапом Гоголем, который жил в 17 веке.

Папа будущего писателя - Гоголь-Яновский Василий Афанасьевич - был человеком экзальтированным и мечтательным. Об этом можно судить по истории его женитьбы на дочери местного помещика, Косяровской Марии Ивановне. Тринадцатилетним подростком Василий Афанасьевич увидел во сне Матерь Божию, указывающую ему на маленькую незнакомую девочку как на будущую супругу. Через некоторое время в семимесячной дочери соседей Косяровских мальчик признал героиню своего сновидения. С малых лет он трепетно ухаживал за своей избранницей и женился на Марии Ивановне, едва ей минуло 14 лет. В огромной любви и согласии жила семья Гоголя. Биография писателя началась в 1809 году, когда у супругов наконец появился первенец - Николай. Родители трепетно относились к малышу, всячески старались его оградить от любых бед и потрясений.

Детские годы

Биография Гоголя, краткое содержание которой будет полезно узнать каждому, начиналась в поистине тепличных условиях. Папа и мама обожали малыша и ни в чем ему не отказывали. Кроме него, в семье было еще одиннадцать детей, но большинство из них скончались в среднем возрасте. Однако самой большой любовью, безусловно, пользовался Николай.

Детские годы писатель провел в Васильевке, родительском имении. Культурным центром этого края считалось местечко Кибинцы. Это была вотчина Д.Т. Трощинского, бывшего министра и далекого родственника Яновских-Гоголей. Он занимал пост поветового маршала (то есть был уездным предводителем дворянства), а Василий Афанасьевич числился при нем секретарем. В Кибицах часто проводились театральные представления, в которых принимал деятельное участие отец будущего писателя. Николай часто присутствовал на репетициях, очень этим гордился, а дома, вдохновленный творчеством папы, писал неплохие стихи. Однако первые литературные опыты Гоголя не сохранились. А еще в детстве он хорошо рисовал и даже организовал выставку своих картин в родительском имении.

Обучение

Вместе с младшим братом Иваном в 1818 году был отправлен в Полтавское уездное училище и Николай Гоголь. Биография домашнего мальчика, привыкшего к тепличным условиям, пошла по совершенно иному сценарию. Его уютное детство стремительно завершалось. В училище его приучили к очень жесткой дисциплине, однако особого рвения к наукам Николай так и не проявил. Первые же каникулы завершились страшной трагедией - от неведомой болезни скончался брат Иван. После его смерти все надежды родителей были возложены на Николая. Ему необходимо было получить лучшее образование, для чего его отправили учиться в Нежинскую классическую гимназию. Условия здесь были очень жесткими: детей поднимали ежедневно в 5.30 утра, а занятия длились с 9.00 до 17.00. В оставшееся время ученикам полагалось учить уроки и прилежно молиться.

Однако будущий писатель сумел свыкнуться с местными порядками. Вскоре у него появились друзья, известные и уважаемые в будущем люди: Нестор Кукольник, Николай Прокопович, Константин Базили, Александр Данилевский. Все они, повзрослев, стали знаменитыми литераторами. И это не удивительно! Еще будучи гимназистами они основали несколько рукописных журналов: "Метеор литературы", "Рассвет севера", "Звезда" и другие. Кроме того, подростки страстно увлекались театром. Причем творческая биография Гоголя вполне могла быть иной - многие прочили ему судьбу известного актера. Однако юноша мечтал о государственной службе и, окончив гимназию, решительно направился в Петербург делать карьеру.

Чиновник

Вместе со своим другом по гимназии Данилевским в 1828 году Гоголь отправился в столицу. Петербург встретил молодых людей неприветливо, они постоянно нуждались в деньгах и безуспешно пытались найти достойную работу. В это время Николай Васильевич пытается заработать на жизнь литературными опытами. Однако его первая поэма "Ганц Кюхельгартен" успеха не имела. В 1829 году писатель начал служить в департаменте государственного хозяйства и публичных зданий Министерства внутренних дел, затем почти год проработал в департаменте уделов под началом известного поэта В.И. Панаева. Пребывание в канцеляриях различных ведомств помогло Николаю Васильевичу собрать богатейший материал для будущих произведений. Однако государственная служба навсегда разочаровала писателя. К счастью, вскоре его ждал по-настоящему головокружительный успех на литературном поприще.

Известность

В 1831 году были опубликованы "Вечера на хуторе близ Диканьки". "Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная..." - сказал об этом произведении Пушкин. Теперь личность и биография Гоголя стали интересны самым знаменитым в России людям. Его талант охотно признавали все. Николай Васильевич был вне себя от радости и постоянно писал письма маме и сестрам с просьбой присылать ему побольше материала о малороссийских народных обычаях.

В 1836 году выходит знаменитая "петербургская повесть" писателя - "Нос". В этом чрезвычайно смелом для своего времени произведении высмеивается преклонение перед чином в его самых мелких и порой отвратительных проявлениях. В то же время создает произведение "Тарас Бульба" Гоголь. Биография и творчество писателя неразрывно связаны с милой родиной - Украиной. В "Тарасе Бульбе" Николай Васильевич повествует о героическом прошлом своей страны, о том, как представители народа (казаки) бесстрашно защищали собственную независимость от польских захватчиков.

"Ревизор"

Сколько неприятностей доставила автору эта пьеса! Будучи гениальным писателем и драматургом, намного предвосхитившим свое время, Николай Васильевич так и не смог донести до современников смысл своего бессмертного произведения. Сюжет "Ревизора" подарил Гоголю Пушкин. Вдохновленный великим поэтом, автор написал ее буквально на несколько месяцев. Осенью 1835 года появились первые наброски, а в 1836 году, 18 января осуществилось первое слушанье пьесы на вечере у Жуковского. 19 апреля состоялась премьера "Ревизора" на сцене Александрийского театра. На нее пришел сам Николай Первый вместе наследником. Говорят, что после просмотра император изрек: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне - более всех!» Однако Николаю Васильевичу было не до смеха. Его, убежденного монархиста, обвиняли в революционных настроениях, подрыве устоев общества и еще Бог знает в чем. А ведь он просто пытался высмеять злоупотребление чиновников на местах, его целью была мораль, а вовсе не политика. Огорченный писатель покинул страну и отправился в долгое заграничное путешествие.

За границей

Интересная биография Гоголя за границей заслуживает отдельного внимания. В общей сложности писатель провел в "спасительных" путешествиях двенадцать лет. В 1936 году Николай Васильевич ни в чем себя не ограничивал: в начале лета он поселился в Германии, осень провел в Швейцарии, а зимовать приехал в Париж. За это время он сильно продвинулся в написании романа "Мертвые души". Сюжет произведения подсказал автору все тот же Пушкин. Он же высоко оценил первые главы романа, признав, что Россия, в сущности, очень грустная страна.

В феврале 1837 года Гоголь, биография которого интересна и поучительна, перебрался в Рим. Здесь он узнал о гибели Александра Сергеевича. В отчаянье Николай Васильевич решил, что "Мертвые души" - "священное завещание" поэта, которое обязательно должно увидеть свет. В 1838 году в Рим приехал Жуковский. Гоголь с удовольствием прогуливался по улицам города вместе с поэтом, рисовал с ним местные пейзажи.

Возвращение в Россию

В 1839 году, в сентябре, писатель возвратился в Москву. Теперь публикации "Мертвых душ" посвящена творческая биография Гоголя. Краткое содержание произведения уже известно многим друзьям Николая Васильевича. Он прочитал отдельные главы романа в доме Аксаковых, у Прокоповича и Жуковского. Его слушателями стал самый близкий круг друзей. Все они были в восторге от творения Гоголя. В 1842 году, в мае, увидела свет первая публикация "Мертвых душ". Сначала отзывы о произведении были преимущественно положительными, потом инициативу перехватили недоброжелатели Николая Васильевича. Они обвиняли писателя в клевете, карикатурности, фарсе. Поистине разгромную статью написал Н. А. Полевой. Однако во всей этой полемике не принимал участие Гоголь Николай Васильевич. Биография писателя вновь продолжилась за границей.

Дела сердечные

Гоголь никогда не был женат. О его серьезных связях с женщинами вообще известно очень мало. Его давней и преданной подругой была Смирнова Александра Осиповна. Когда она приезжала в Рим, ее гидом по древнему городу становился Николай Васильевич. Кроме того, между друзьями велась весьма оживленная переписка. Однако женщина была замужем, поэтому отношения между ней и писателем были только платоническими. Еще одним сердечным увлечением украшена биография Гоголя. Краткая история его личных взаимоотношений с женщинами гласит: однажды писатель все же решил жениться. Он увлекся юной графиней Анной Вильегорской и в конце 1940-х сделал ей предложение. Родители девушки были против этого брака, и писатель получил отказ. Николай Васильевич был сильно удручен этой историей, и с тех пор устроить свою личную жизнь не пытался.

Работа над вторым томом

Перед отъездом автор "Мертвых душ" задумал издать первое собрание собственных сочинений. Ему, как всегда, были необходимы деньги. Однако сам этим хлопотным делом он заниматься не захотел и перепоручил это дело своему другу - Прокоповичу. Летом 1842 года писатель находился в Германии, а осенью перебрался в Рим. Здесь он работал над вторым томом "Мертвых душ". Написанию этого романа посвящена почти вся творческая биография Гоголя. Самое главное, что он хотел сделать в тот момент, - показать образ идеального гражданина России: умного, сильного и принципиального. Однако работа продвигается с большим трудом и в начале 1845 года у писателя появились первые признаки масштабного душевного кризиса.

Последние годы

Писатель продолжал писать свой роман, однако все больше отвлекался на другие дела. Например, он сочинил "Развязку Ревизора", которая коренным образом меняла всю прежнюю трактовку пьесы. Затем в 1847 году в Петербурге были напечатаны "Выбранные места из переписки с друзьями". В этой книге Николай Васильевич пытался объяснить, почему второй том "Мертвых душ" до сих пор не написан, и выражал сомнение в воспитательной роли художественной литературы.

Целая буря общественного негодования обрушилась на писателя. "Выбранные места..." - самый спорный момент, которым отмечена творческая биография Гоголя. Краткая история создания этого произведения говорит о том, что оно написано в минуту душевного смятения писателя, его стремления отойти от прежних позиций и начать новую жизнь.

Сжигание рукописей

Вообще писатель сжигал свои сочинения неоднократно. Это, можно сказать, было его дурной привычкой. В 1829 году он так поступил со своей поэмой «Ганс Кюхельгартен», а в 1840-м - с малороссийской трагедией "Бритый ус", которой не смог поразить Жуковского. В начале 1845 года у писателя резко ухудшилось здоровье, он постоянно консультировался с различными медицинскими знаменитостями и ездил лечиться на водные курорты. Он побывал в Дрездене, Берлине, Галле, но поправить здоровье так и не смог. Постепенно возрастала религиозная экзальтированность писателя. Он часто общался со своим духовником, отцом Матвеем. Тот считал, что литературное творчество отвлекает от внутренней жизни и требовал от писателя, чтобы он отрекся от своего божьего дара. В итоге 11 февраля 1852 года ознаменовалась судьбоносным событием биография Гоголя. Самое главное творение его жизни - второй том «Мертвых душ» - было им безжалостно сожжено.

Смерть

В апреле 1848 года Гоголь возвратился в Россию. Большую часть времени он провел в Москве, иногда приезжал в Петербург и на родину, в Украину. Писатель прочитал отдельные главы из второго тома "Мертвых душ" друзьям, вновь купался в лучах всеобщей любви и поклонения. Николай Васильевич пришел на постановку "Ревизора" в Малом театре и остается доволен спектаклем. В январе 1852 года стало известно, что роман "совершенно окончен". Однако вскоре новым душевным кризисом отметилась биография Гоголя. Главное дело всей его жизни - литературное творчество - показалось ему бесполезным. Он сжег второй том "Мертвых душ" и через несколько дней (21 февраля 1852 года) умер в Москве. Его похоронили на кладбище Свято-Данилова монастыря, а в 1931 году перенесли на Новодевичье кладбище.

Посмертное завещание

Такова биография Гоголя. Интересные факты из его жизни во многом связаны с его посмертным завещанием. Общеизвестно, что он просил не ставить над своей могилой памятника и не хоронить его несколько недель, так как иногда писатель впадал в подобие летаргического сна. Оба пожелания писателя были нарушены. Похоронили Гоголя через несколько дней после смерти, а в 1957 году на месте погребения Николая Васильевича был установлен мраморный бюст работы Томского Николая.

Николай Васильевич Гоголь (1809 - 1852) родился на Украине, в селе Сорочинцы на Полтавщине. Его отец был из помещиков рода Богдана Хмельницкого. Всего в семье воспитывалось 12 детей.

Детство и юность

В родовом имении Гоголей постоянно собирались соседи и друзья: отец будущего писателя слыл большим почитателем театра. Известно, что он даже пробовал писать свои пьесы. Так что талант к творчеству Николай унаследовал по отцовской линии. Во время обучения в Нежинской гимназии он прославился тем, что любил сочинять яркие и смешные эпиграммы на своих одноклассников и преподавателей.

Поскольку педагогический состав учебного заведения не отличался высоким профессионализмом, гимназистам приходилось много времени посвящать самообразованию: они выписывали альманахи, готовили театральные постановки, издавали свой рукописный журнал. На то время Гоголь еще не думал о писательской карьере. Он мечтал поступить на государственную службу, которая тогда считалась престижной.

Петербургский период

Переезд в Петербург в 1828 году и столь желанная государственная служба не принесли Николаю Гоголю морального удовлетворения. Оказалось, что работа в канцелярии скучна.

В это же время появляется первая напечатанная поэма Гоголя «Ганс Кюхельгартен». Но и в ней разочарован писатель. Причем настолько, что лично забирает изданные материалы из магазина и сжигает.

Жизнь в Петербурге действует на писателя удручающе: неинтересная работа, унылый климат, материальные проблемы… Он все чаще задумывается вернуться в живописное родное село в Украине. Именно воспоминания о родине нашли воплощение в хорошо переданном национальном колорите в одном из самых известных произведений писателя «Вечера на хуторе близь Диканьки». Этот шедевр был радушно принят критиками. А после того, как позитивные отзывы о «Вечерах…» оставили Жуковский и Пушкин, для Гоголя открылись двери в мир настоящих корифеев писательского искусства.

Вдохновленный успехом первого удачного произведения, Гоголь спустя короткое время пишет «Записки сумасшедшего», «Тараса Бульбу», «Нос», «Старосветских помещиков». Они еще больше раскрывают талант писателя. Ведь никто до этого в своих произведениях так точно и ярко не затрагивал психологию «маленьких» людей. Недаром известный критик того времени Белинский так восторженно отзывался о таланте Гоголя. В его произведениях можно было найти все: юмор, трагизм, гуманность, поэтизм. Но при всем этом писатель продолжал оставаться не до конца удовлетворенным собой и своим творчеством. Он считал, что его гражданская позиция выражается слишком пассивно.

Потерпев неудачу на государственной службе, Николай Гоголь решает попробовать свои силы в преподавании истории в Петербургском Университете. Но и тут его ожидало очередное фиаско. Поэтому он принимает очередное решение: полностью посвятить себя творчеству. Но уже не как писатель-созерцатель, а как активный участник, судья героев. В 1836 году из-под пера автора выходит яркая сатира «Ревизор». Социум принял это произведение неоднозначно. Возможно потому, что Гоголь сумел очень чутко «задеть за живое», показав все несовершенство тогдашнего общества. В очередной раз разочарованный в своих силах писатель принимает решение покинуть Россию.

Римские каникулы

Из Петербурга Николай Гоголь эмигрирует в Италию. Спокойная жизнь в Риме благотворно влияет на писателя. Именно здесь он приступает к написанию масштабного произведения — «Мертвые души». И снова общество не приняло реальный шедевр. Гоголя обвинили в клевете на родину, ведь социум не смог принять удар по крепостному укладу. Даже критик Белинский ополчился против писателя.

Непринятие обществом не лучшим образом сказалось на здоровье писателя. Он сделал попытку и написал второй том «Мертвых душ», но сам же лично и сжег рукописный вариант.

Скончался писатель в Москве в феврале 1852 года. Официальной причиной смерти была названа «нервная горячка».

- Гоголь увлекался вязанием и шитьем. Знаменитые нашейные платки он делал для себя сам.

- Писатель имел привычку ходить по улицам только с левой стороны, чем постоянно мешал прохожим.

- Николай Гоголь очень любил сладости. В его карманах всегда можно было найти конфеты или кусочек сахара.

- Самым любимым напитком писателя было козье молоко, сваренное с ромом.

- Вся жизнь писателя была сопряжена с мистикой и легендами о его жизни, что порождало самые невероятные, порой нелепые слухи.

Краткая биография Николая Гоголя

Николай Васильевич Гоголь (Яновский) – выдающийся русский писатель, драматург и прозаик. Признанный классик русской литературы. Родился 1 апреля 1809 года в Сорочинцах (ныне Полтавская область, Украина) в дворянской семье. Рос и воспитывался в атмосфере украинской самобытности, что в последствие отразилось в произведениях писателя. Начальное образование Николай получал дома, а затем 2 года учился в Полтавском уездном училище. Когда в Нежине открылась гимназия высших наук по типу Царскосельского лицея, то он перевелся туда. По окончании гимназии, в конце 1828 года, надеясь на блестящее будущее, переехал в Санкт-Петербург.

Там он был немного разочарован, так как средств на существование не хватало, в актёры его не принимали, литературная деятельность не удавалась. Под псевдонимом В. Алов в 1829 году он написал романтическое произведение «Ганц Кюхельгартен». После резкой критики в адрес книги, он сам же уничтожил её тираж. Первая повесть Гоголя «Басаврюк» появилась в 1830 году в журнале «Отечественные записки». Постепенно, он стал завязывать знакомства с литературным кружком Петербурга. Он общался с Сомовым, бароном Дельвигом, Плетнёвым, Пушкиным и Жуковским. С особым трепетом относился к общественным взглядам и творчеству Пушкина. Считается, что именно он навёл юного писателя на мысль написать такие произведения, как «Мёртвые души» и «Ревизор».

Постепенно появлялись в печати новые работы Гоголя. Среди них, «Вечер накануне Ивана Купала», «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь». В альманахе «Северные цветы» была напечатана глава исторического романа «Гетьман». Однако его первым крупным литературным успехом стали «Вечера на хуторе близ Диканьки». В этих рассказах автор невероятно ярко изобразил украинский быт, с использованием веселья и тонкого юмора. В 1833 году писатель решил посвятить себя преподавательству, и уже через год был назначен помощником профессора на кафедре истории Петербургского университета. В этот период, он всецело занялся изучением истории Украины, что потом легло в основу замысла «Тараса Бульбы» (1835).

Так как Гоголя всегда привлекал театр, он желал попробовать свои силы в драматургии. В 1835 году вышла в свет комедия «Ревизор». Уже через год она была поставлена в московском театре. Вскоре после этого, писатель уехал за границу, где пробыл несколько лет. За рубежом он завершил свое произведение «Мёртвые души». Там его настигло шокирующее известие о смерти Пушкина. В 1841 году, вернувшись в Россию, при помощи Белинского он добился того, чтобы в печать вышел первый том «Мёртвых душ». Во втором томе отразился духовный кризис, настигший писателя к тому времени. Вскоре душевное состояние Гоголя ухудшилось. Он сжег второй том книги, перестал есть, углубился в мрачные мысли. Всё это привело к тому, что 4 марта 1852 года, в возрасте 42 лет, он скончался от истощения и утраты сил. Был похоронен на кладбище Данилова монастыря в Москве, но 31 мая 1931 года останки были перенесены на Новодевичье кладбище.

Видео краткой биографии Николая Гоголя

Патриарх Никон. Краткая биография. Патриарх Московский и всея Руси. Никон Церковь никон

Что такое сводная отчетность?

Обязательный аудит — основания для проведения аудита

Что можно приготовить из курицы

Как пожарить макароны на сковороде