"Гибель Помпеи" можно назвать одним из малоизвестных шедевров Ивана Константиновича Айвазовского. Историческое событие, трагедия античного города, вдохновили живописца подойти к сюжету с новыми мыслями.

Художник

Иван Айвазовский, или Ованес Айвазян, был и остается одним из самых известных маринистов России. Его морские пейзажи любят и ценят во всем мире. Работы выставляются на популярных аукционах "Сотбис" и "Кристис" за миллионы стерлингов.

Родившись в 1817 году, Иван Константинович прожил восемьдесят три года и умер спокойной смертью во сне.

Ованес появился на свет в купеческой семье армян из Галиции. позже вспоминал, что его отец первый отдалился от своих корней и старался даже фамилию свою произносить на польский манер. Иван гордился своим образованным родителем, знавшим несколько языков.

Со своего рождения Айвазовский жил в Феодосии. Его таланты к искусству рано заметил архитектор Яков Кох. Именно он начал преподавать Ивану живопись.

Мэр Севастополя, увидев дар будущего мэтра, также принял участие в его становлении в качестве художника. Юного таланта, благодаря стараниям направили обучаться бесплатно в Санкт-Петербург. Как и многие другие известные русские художники, Айвазовский был выходцем из Художественной Академии. Она во многом повлияла на предпочтения классика маринистики.

Стиль

Художественная Академия в Петербурге помогла сформировать стиль Айвазовского, благодаря учебе у Иоганна Гросса, Филиппа Таннера, Александра Зауэрвейда.

Нарисовав «Штиль», Иван Константинович в 1837 году получает медаль из золота и право поехать в Европу.

После этого, Айвазовский возвращается в Крым, на родину. Там он два года пишет морские пейзажи, а также помогает армии в боях против врага. Одну из его картин того периода купил император Николай Первый.

По возвращении в Петербург его удостоили дворянским титулом. Кроме того, он обзаводится такими именитыми друзьями, как Карл Брюллов и композитор Михаил Глинка.

Странствия

С 1840 года начинается паломничество Айвазовского по Италии. По дороге в столицу Иван и его друг Василий Штернберг заезжают в Венецию. Там они знакомятся с еще одним представителем русской элиты Гоголем. которого уже стали известными в Российской Империи, побывал во многих итальянских городах, посетил Флоренцию, Рим. Долгое время оставался в Сорренто.

Многие месяцы Айвазовский гостил у своего брата, ставшего монахом, на острове Святого Лазаря. Там же он общался с английским поэтом Джорджем Байроном.

Работу «Хаос» купил у него Папа Григорий Шестнадцатый. Критики благоволили к Айвазовскому, а Парижская художественная академия даже передала ему медаль за заслуги.

В 1842 году маринист покидает Италию. Перебравшись через Швейцарию и Рейн, едет в Голландию, позже в Великобританию. На обратном пути посещает Париж, Испанию и Португалию. Через четыре года он снова в России.

Айвазовский, проживая в Петербурге, стал почетным профессором академии как этого города, так и Парижа, Рима, Штутгарта, Флоренции и Амстердама. Он продолжал писать морские картины. На его счету более 6 000 пейзажей.

С 1845 года проживал в Феодосии, где основал свою школу, помогал создать галерею, инициировал постройку железной дороги. После смерти осталась незаконченное полотно «Взрыв турецкого корабля».

Известные картины

Картины Айвазовского были горячо любимы представителями всех сословий Российской Империи, а позже и Советского Союза. Почти в каждой современной семье, дома хранится хотя бы одна репродукция Ивана Константиновича.

Его имя давно стало знаком высшего качества среди маринистов. Самыми популярными считаются такие работы художника:

- «Девятый вал».

- «Прощание Пушкина с морем», которую он написал вместе с Репиным.

- «Радуга».

- «Лунная ночь на Босфоре».

- Среди шедевров, что написал Айвазовский, - «Гибель Помпеи».

- «Вид Константинополя и Босфора».

- «Черное море».

Эти картины появлялись даже на почтовых марках. Их копировали, вышивали крестиком и гладью.

Неразбериха

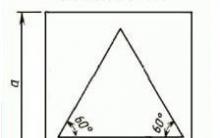

Интересно, что многие путают «Гибель Помпеи». Картина, кто написал ее, знают не все, не имеет ничего общего с полотном Брюллова. Его работа носит название «Последний день Помпеи».

Написал ее Карл Павлович в 1833 году. На ней изображены древние люди, бегущие от извергающегося вулкана. У Брюллова жители Помпеи оказываются запертыми в самом городе. «Гибель Помпеи», описание картины сильно отличается, передает совершенно другую идею.

Пейзаж Айвазовского был написан в 1889 году, значительно позже его предшественника. Вполне вероятно, что, являясь другом Брюллова, маринист мог вдохновиться той же выбранной темой трагедии античного периода.

История картины

Самой нехарактерной работой Айвазовского считается «Гибель Помпеи». Картина была создана в 1889 году. За основу он взял сюжет из истории. То, что случилось с городом, до сих пор считается одной из самых крупных природных катастроф в мире. Помпеи, некогда прекрасное античное поселение, располагались поблизости от Неаполя, возле действующего вулкана. В 79 году началось извержение, которое унесло с собой сотни жизней. Описание картины Айвазовского помогает передать все эти события.

Если Брюллов показал в своем полотне то, как мог выглядеть сам город и люди внутри него, то Айвазовский сделал акцент на море.

«Гибель Помпеи». Картина: кто написал и что хотел сказать

Будучи маринистом, Иван Константинович сосредоточился на передаче сюжета вне города. История и так рассказывает нам, как заканчивается гибель Помпеи. Картина написана в очень мрачных алых тонах, символизирующих все человеческие жизни, похороненные заживо под слоем лавы.

Центральной фигурой полотна выступает море, по которому плывут корабли. Вдалеке виднеется город озаренный лавой. Небо темное от дыма.

Несмотря на весь ужас этого события, Айвазовский дает определенную надежду на более светлое будущее, показав судна, переполненные спасшимися людьми.

Иван Константинович хотел передать отчаяние тех, кто видел гибель Помпеи. Картина не сосредоточена на лицах умирающих людей. Тем не менее, о всей трагичности и ужасе ситуации говорит будто бы раскаленное море. На холсте преобладают багровые, черные и желтые цвета.

На центральном плане два больших корабля, которые борются с морскими волнами. Вдалеке виднеются еще несколько, спешащих покинуть место гибели, в котором навечно замерли жители города, запечатленные на полотне «Гибель Помпеи».

Если внимательно приглядеться, вверху, в кольцах дыма находится извергающийся вулкан, из которого льются на античные храмы и дома реки лавы. Айвазовский усилил добавив по всей картине множество черных точек оседающего на воду пепла.

Посмотреть картину

«Гибель Помпеи» - картина, написанная масляными красками, на обычном холсте размером 128 на 218 см, хранится в Ростове.

Она является неотъемлемой частью коллекции Здесь принимают посетителей каждый день с 10.00 утра до 18.00 вечера. Закрыт музей только по вторникам. Адрес: Пушкинская улица, дом 115.

Стоимость обычного билета без льгот обойдется посетителю в 100 рублей. Детям, которые еще не ходят в школу, нужно будет заплатить 10 руб. Школьники могут оплатить входной билет 25 руб. Студенты платят 50 руб, а пенсионеры 60 руб.

В коллекции музея также находятся и другие полотна Айвазовского, такие как «Море» и «Лунная ночь». Тем не менее жемчужина коллекции - «Гибель Помпеи». Описание картины дает четкое представление о том, насколько грозной может быть природа.

Брюллов Карл Павлович (1799-1852). «Последний день Помпеи»При волшебном прикосновении его кисти воскресала живопись историческая, портретная, акварельная, перспективная, ландшафтная, которой он дал в своих картинах живые образцы. Кисть художника едва успевала следовать за его фантазией, в голове роились образы добродетелей и пороков, беспрестанно сменяясь один другим, целые исторические события разрастались до самых ярких конкретных очертаний.

Автопортрет. Около 1833Карлу Брюллову было 28 лет, когда он задумал написать грандиозную картину "Последний день Помпеи". Возникновением интереса к этой теме художник был обязан своему старшему брату, архитектору Александру Брюллову, который подробно ознакомил его с раскопками 1824-1825 годов. Сам К. Брюллов находился в эти годы в Риме, истекал пятый год его пенсионерства в Италии. За ним уже числилось несколько серьезных работ, которые имели немалый успех в художественной среде, но ни одна из них не казалась самому художнику вполне достойной его таланта. Он чувствовал, что еще не оправдал возложенных на него надежд.

«Последний день Помпеи»

1830-1833г.

Холст, масло. 456.5 x 651 см

Государственный Русский музейДавно уже не давало покоя Карлу Брюллову убеждение, что он может создать произведение более значительное, чем те, которые он сделал до сего времени. Сознавая свои силы, он хотел исполнить большую и сложную картину и тем самым уничтожить толки, начинавшие ходить по Риму. Особенно досаждал ему кавалер Каммучини, считавшийся в то время первым итальянским живописцем. Именно он относился с недоверием к таланту русского художника и часто говорил: "Что ж, этот русский живописец способен на маленькие вещицы. Но колоссальное произведение но плечу кому-нибудь покрупнее!"

Другие тоже хотя и признавали у Карла Брюллова большой талант, однако отмечали, что легкомыслие и рассеянная жизнь никогда не дадут ему сосредоточиться на серьезном произведении. Подстрекаемый этими разговорами, Карл Брюллов постоянно искал сюжет для большой картины, которая бы прославила его имя. Долго он не мог остановиться ни на одной из тем, которые приходили ему в голову. Наконец он напал на сюжет, который завладел всеми его помыслами.

В это время на сценах многих итальянских театров с успехом шла опера Паччини "L"Ultimo giorno di Pompeia". Несомненно, что Карл Брюллов видел ее и, может быть, даже не один раз. Кроме того, вместе с вельможей А.Н. Демидовым (камер-юнкером и кавалером его Величества императора российского) он осматривал разрушенные Помпеи, по себе знал, какое сильное впечатление производят на зрителя эти руины, сохранившие следы древних колесниц; эти дома, как будто только недавно покинутые их хозяевами; эти общественные здания и храмы, амфитеатры, где как будто только вчера закончились гладиаторские бои; загородные гробницы с именами и титулами тех, чей прах до сих пор сохранился в уцелевших урнах.

Кругом так же, как и много веков назад, пышно зеленела растительность, покрывающая остатки несчастного города. И над всем этим высится темный конус Везувия, грозно дымящийся на приветливом лазоревом небе. В Помпеях Брюллов обо всех подробностях живо расспрашивал служителей, с давнего времени надзирающих за раскопками.

Конечно, впечатлительная и восприимчивая душа художника откликнулась на думы и чувства, возбуждаемые остатками древнего италийского города. В один из таких моментов в его сознании и мелькнула мысль представить эти сцены на большом полотне. Эту идею он сообщил А.Н. Демидову с таким жаром, что тот обещал дать средства на исполнение этого замысла и заранее приобрести будущую картину Карлу Брюллова.

С любовью и жаром принялся Карл Брюллов за исполнение картины и уже довольно скоро сделал первоначальный эскиз. Однако другие занятия отвлекли художника от демидовского заказа и к установленному сроку (конец 1830 года) картина не была готова. Недовольный такими обстоятельствами, А.Н. Демидов чуть было не уничтожил условия заключенного между ними договора, и только уверения К. Брюллова, что он немедленно примется за работу, поправили все дело.

Последний день Помпеи1. 1827-1830

Последний день Помпеи2. 1827-1830

Последний день Помпеи. 1828И действительно, он приступил к работе с таким усердием, что через два года закончил колоссальное полотно. Гениальный художник черпал свое вдохновение не только в руинах разрушенной Помпеи, он вдохновлялся еще и классической прозой Плиния Младшего, описавшего извержение Везувия в своем письме к римскому историку Тациту.

Стремясь к наибольшей достоверности изображения, Брюллов изучил материалы раскопок и исторические документы. Архитектурные сооружения на картине восстановлены им по остаткам древних памятников, предметы домашнего обихода и женские драгоценности скопированы с экспонатов, находящихся в Неаполитанском музее. Фигуры и головы изображенных людей писаны в основном с натуры, с жителей Рима. Многочисленные наброски отдельных фигур, целых групп и эскизы картины показывают стремление автора к максимальной психологической, пластической и колористической выразительности.

Брюллов построил картину как отдельные эпизоды, на первый взгляд не связанные между собой. Связь становится ясной лишь при одновременном охвате взглядом всех групп, всей картины.

Еще задолго до окончания в Риме начали говорить о дивной работе русского художника. Когда же двери его мастерской на улице Святого Клавдия широко распахнулись для публики и когда потом картина была выставлена в Милане, итальянцы пришли в неописуемый восторг. Имя Карла Брюллова сразу стало известным на всем италийском полуострове - с одного его конца до другого. При встречах на улицах, всякий снимал перед ним шляпу; при его появлении в театрах все вставали; у дверей дома, где он жил, или ресторации, где он обедал, всегда собиралось много народу, чтобы приветствовать его.

Итальянские газеты и журналы прославляли Карла Брюллова как гения, равного величайшим живописцам всех времен, поэты воспевали его в стихах, о его новой картине писались целые трактаты. Английский писатель В. Скотт называл се эпопеей живописи, а Каммучини (стыдясь своих прежних высказываний) обнимал К. Брюллова и называл его колоссом. С самой эпохи Возрождения ни один художник не был в Италии объектом такого всеобщего поклонения, как Карл Брюллов.

Он представил изумленному взору все достоинства безукоризненного художника, хотя давно известно, что даже величайшие живописцы не владели в равной степени всеми совершенствами в самом счастливом их сочетании. Однако рисунок К. Брюллова, освещение картины, ее художественный стиль совершенно неподражаемы. Картина "Последний день Помпеи" познакомила Европу с могучей русской кистью и русской натурой, которая способна в каждой области искусства достичь почти недосягаемых высот.

Что же изображено на картине Карла Брюлловa?

Пылающий в отдалении Везувий, из недр которого растекаются по всем направлениям реки огненной лавы. Свет от них так силен, что ближайшие к вулкану здания кажутся как бы уже горящими. Одна французская газета отмечала этот живописный эффект, которого хотел достичь художник, и указывала: "Художник обыкновенный, конечно, не преминул бы воспользоваться извержением Везувия, чтобы осветить им свою картину; но господин Брюллов пренебрег сим средством. Гений внушил ему смелую мысль, столь же счастливую, как и неподражаемую: осветить всю переднюю часть картину быстрым, минутным и беловатым блеском молнии, рассекающей густое облако пепла, облегшее город, между тем как свет от извержения, с трудом пробиваясь сквозь глубокий мрак, набрасывает на задний план красноватую полутень".

Действительно, основная цветовая гамма, которую К. Брюллов избрал для своей картины, была для того времени чрезвычайно смелой. Это была гамма спектра, построенная на синем, красном и желтом цветах, озаренных белым светом. Зеленый, розовый, голубой встречаются как промежуточные тона.

Задумав написать большой холст, К. Брюллов выбрал один из самых трудных способов его композиционного построения, а именно - свето-теневой и пространственный. Это требовало от художника точно рассчитать эффект от картины на расстоянии и математически точно определить падение света. А еще, чтобы создать впечатление глубокого пространства, ему пришлось обратить самое серьезное внимание на воздушную перспективу.

В центре полотна находится распростертая фигура убитой молодой женщины, как будто именно ею Карл Брюллов хотел символизировать гибнущий античный мир (намек на такое истолкование встречался уже в отзывах современников). Это знатное семейство удалялось на колеснице, надеялось спастись поспешным бегством. Но, увы, - поздно: смерть настигла их на самом пути. Испуганные кони сотрясают бразды, вожжи рвутся, ось колесницы надламывается, и сидевшая в них женщина повергается наземь и гибнет. Рядом с несчастной лежат разные украшения и драгоценные предметы, которые она взяла с собой в последний путь. А необузданные кони дальше несут ее супруга - тоже на верную гибель, и тщетно старается удержаться он в колеснице. К безжизненному телу матери тянется ребенок...

Ищут спасения несчастные горожане, гонимые пожаром, непрерывными извержениями лавы и падающим пеплом. Это целая трагедия людского ужаса и людских страданий. Город гибнет в море огня, статуи, здания - все низвергается вниз и летит на обезумевшую толпу. Сколько разнообразных лиц и положений, сколько красок в этих лицах!

Вот мужественный воин и юный брат его спешат укрыть от неизбежной гибели престарелого отца своего... Они несут расслабленного старика, который силится отодвинуть, отстранить от себя ужасный призрак смерти, старается рукой заслониться от низвергающегося на него пепла. Ослепительный блеск молнии, отражаясь на его челе, приводит тело старика в содрогание... А слева, около христианина, группа женщин с тоской смотрит на зловещее небо...

Одной из первых появилась в картине группа Плиния с матерью. К пожилой женщине в порывистом движении склоняется молодой человек в широкополой шляпе. Здесь же (в правом углу картины) вырисовывается фигура матери с дочерьми...

Владелец картины, А.Н. Демидов, был в восторге от шумного успеха "Последнего дня Помпеи" и непременно хотел показать картину в Париже. Благодаря его стараниям она была выставлена в художественном Салоне 1834 года, однако еще до этого французы были наслышаны об исключительном успехе картины К. Брюллова у итальянцев. Но совершенно иная обстановка царила во французской живописи 1830-х годов, она была ареной ожесточенной борьбы различных художественных направлений, и поэтому произведение К. Брюллова было встречено без тех восторгов, какие выпали на его долю в Италии. Несмотря на то, что отзывы французской прессы были не очень благоприятны для художника, Французская академия искусств присудила Карлу Брюллову почетную золотую медаль.

Настоящий же триумф ожидал К. Брюллова на родине. Картину привезли в Россию в июле 1834 года, и она сразу же стала Предметом патриотической гордости, оказалась в центре внимания русского общества. Многочисленные гравированные и литографические воспроизведения "Последнего дня Помпеи" разнесли славу К. Брюллова далеко за пределы столицы. Лучшие представители русской культуры восторженно приветствовали прославленное полотно: А.С. Пушкин переложил его сюжет в стихи, Н.В. Гоголь называл картину "всемирным созданием", в котором все "так мощно, так смело, так гармонично сведено в одно, как только это могло возникнуть в голове гения всеобщего". Но даже и эти собственные восхваления казались писателю недостаточными, и он назвал картину "светлым воскресением живописи. Он (К. Брюллов) силится схватить природу исполинскими объятиями".

Евгений Баратынский посвятил Карлу Брюллову такие строки:

Принес он мирные трофеи

С собой в отеческую сень.

И был "Последний день Помпеи"

Для русской кисти первый день."Сто великих картин" Н.A.Иoнина, издательство "Вече", 2002г

Оригинал записи и комментарии на

После демонстрации картины Николай I наградил Брюллова лавровым венком,

После демонстрации картины Николай I наградил Брюллова лавровым венком,

после чего художника стали называли «Карл Великий»

Фрагмент картины Карла Брюллова (1799-1852) «Последний день Помпеи» (1830-1833)

Карл Брюллов так увлёкся трагедией города, уничтоженного Везувием, что лично участвовал в раскопках Помпеи, а позже тщательно работал над картиной: вместо трёх лет, указанных в заказе юного мецената Анатолия Демидова, художник писал картину целых шесть лет. О подражании Рафаэлю, сюжетных параллелях с «Медным всадником», гастролях работы по Европе и моде на трагедию Помпеи среди людей искусства.

Перед тем, как начать смотреть фотографии, которые сын сделал в Помпеях, стоит разобраться, как дело было.

Извержение Везувия 24-25 августа в 79 году нашей эры стало самым крупным катаклизмом Древнего мира. В тот последний день нескольких прибрежных городов погибло порядка 5 тысяч человек. Даже сейчас у современного человека слово «гибель» тут же ассоциативно потребует слова «Помпеи», а фраза: «У меня вчера была просто гибель Помпеи» понятна и метафорически укажет на масштаб неприятностей, пусть то прорвало фановую трубу и затопило соседей.

Нам эта история особенно хорошо известна по картине Карла Брюллова, которую можно увидеть в Русском музее Санкт-Петербурга. Картина эта запоминается, эдакий блокбастер, понятно, что во времена, когда не было кино, она производила неизгладимое впечатление на зрителей

В 1834 году состоялась «презентация» картины в Петербурге. Поэт Евгений Боратынский написал строки: «

Последний день Помпеи стал для русской кисти первым днем!»

Картина поразила Пушкина и Гоголя. Гоголь ухватил в своей вдохновенной статье, посвященной картине, секрет её популярности: «

Его произведения первые, которых могут понимать (хотя неодинаково) и художник, имеющий высшее развитие вкуса, и не знающий, что такое художество»

И впрямь, гениальное произведение понятно всем, и в тоже время человек более развитый откроет в нем еще иные плоскости другого уровня.

Пушкин написал стихи и даже набросал на полях эскизно часть композиции картины.

Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя

Широко развилось, как боевое знамя.

Земля волнуется — с шатнувшихся колонн

Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,

Под каменным дождем, под воспаленным прахом,

Толпами, стар и млад, бежит из града вон (III, 332).

Это краткий пересказ картины, многофигурной и сложной композиционно, совсем не маленькое полотно, в те времена оно было даже самой большой картиной, что уже поражало современников: масштаб картины, соотнесенный с масштабом бедствия.

Наша память не может впитать всё, её возможности не безграничны, такую картину можно рассматривать не единожды и каждый раз что-то увидеть еще. Что же выделил и запомнил Пушкин? Исследователь его творчества Юрий Лотман выделил три главные мысли «восстание стихии — статуи приходят в движение — народ (люди) как жертва бедствия». И сделал вполне разумный вывод: Пушкин только что закончил своего «Медного всадника» и увидел то, что ему было в тот момент близко. И впрямь похожий сюжет: стихия (наводнение) бушует, памятник оживает, испуганный Евгений бежит от стихии и памятника.

Лотман пишет еще и о направлении взгляда Пушкина: «

Сопоставление текста с полотном Брюллова раскрывает, что взгляд Пушкина скользит по диагонали из правого верхнего угла в левый нижний. Это соотвествует основной композиционной оси картины. Исследователь диагональных композиций, художник и теоретик искусства Н. Тарабукин писал: «Содержанием картины,построенной композиционно по этой диагонали, нередко является то или другое демонстрационное шествие». И далее: «Зритель картины в данном случае занимает место как бы среди толпы, изображенной на полотне».

Действительно, нас необыкновенно захватывает происходящее, Брюллову удалось сделать зрителя сопричастным событиям максимально. Есть «эффект присутствия».

Карл Брюллов закончил Академию Художеств в 1823 году с золотой медалью. По традиции золотые медалисты уезжали в Италию на стажировку. Там Брюллов посещает мастерскую итальянского художника и в течение 4х лет копирует «Афинскую школу» Рафаэля, причем в натуральную величину все 50 фигур. В это в время Брюллова посещает писатель Стендаль. Несомненно, что Брюллов многому научился у Рафаэля, умению организовывать большой холст. В Помпеи Брюллов попал в 1827 году вместе с графиней Марией Григорьевной Разумовской. Она стала первой заказчицей картины. Однако права на картины выкупает шестнадцатилетний Анатолий Николаевич Демидов, владелец уральских горнорудных заводов, богач и меценат. Чистого годового дохода он имел два миллиона рублей. Николай Демидов, отец, недавно скончавшийся, был русским посланником и спонсировал во Флоренции раскопки в Форуме и Капитолии. Демидов в дальнейшем подарит картину Николаю Первому, а тот передарит Академии Художеств, откуда она попадет в Русский музей. Демидов подписал с Брюлловым контракт на определенный срок и пытался подогнать художника, однако тот задумал грандиозный замысел и в общей сложности работа над картиной заняла 6 лет.

Брюллов делает много эскизов и собирает материал.

Брюллов так увлекся, что сам участвовал в раскопках. Надо сказать, что раскопки начались формально 22 октября 1738 года по указу неаполитанского короля Карла Третьего, их проводил инженер из Андалусии Роке Хоакин де Алькубьерре с 12 ю рабочими и это были первые в истории археологические системные раскопки, когда делались подробные записи всего, что найдено, до этого в основном были пиратские методы, когда выхватывались драгоценные предметы, а остальное могло быть варварски уничтожено. К тому времени, как появился Брюллов, Геркуланум и Помпеи стали уже не только местом раскопок, но и местом паломничества туристов. Кроме этого Брюллов вдохновился оперой Паччини «Последний день Помпеи», которую он видел в Италии. Известно, что он одевал натурщиков в костюмы к спектаклю. Гоголь, кстати, сравнивал картину с оперой, видимо почуствовал «театральность» мизансцены. Ей точно не хватает музыкального сопровождения в духе «Кармины Бураны».

Итак, после долгого эскизирования, Брюллов написал картину и уже в Италии она вызвала колоссальный интерес. Демидов решил везти её в Париж на Салон, где она тоже получила золотую медаль. Кроме этого она экспонировалась в Милане и Лондоне. В Лондоне картину увидел писатель Эдвард Бульвер-Литтон, позже написавший под впечатлением от полотна свой роман «Последние дни Помпеи». Любопытно сравнить два момента трактовки сюжета. У Брюллова мы видим ясно все действие, где-то рядом пожар и дым, но на первом плане отчетливое изображение действующих лиц.Когда уже началась паника и массовое бегство, город был в изрядном дыму от пепла, у художника камнепад изображен мелким питерским дождичком и камушками, разбросанными по тротуару. Люди скорее бегут от пожара. На деле город был уже окутан смогом, невозможно было дышать, в романе у Бульвер-Литтона героев, влюбленную пару, спасает рабыня, слепая от рождения. Поскольку она слепа, то легко находит дорогу впотьмах. Герои спасаются и принимают христианство.

Были ли христиане в Помпеях? В то время они были гонимы и неизвестно дошла ли новая вера до провинциального курорта. Однако Брюллов тоже противопоставляет языческой вере и гибели язычников веру христианскую. В левом углу картины мы видим группу из старика с крестом на шее и женщин, под его защитой. Старик обратил взгляд в небеса, к своему Богу, возможно он его спасет.

Картина знакома мне с детства, когда-то, еще в художественной школе мы разбирали её целый урок, именно на примере «Последнего дня Помпеи» педагог рассказывала про основные живописные приемы, которые использовал художник. Действительно, она может служить учебником по живописи, если её разбирать внимательно. Художник использует цветовые и световые контрасты, умело объединяет группы людей. Хотя современники-художники прозвали её «яичницей» из-за ярких красок, в основном яркого композиционного центра, мы понимаем, что Италия с её яркими природными красками не могла не повлиять. Брюллов считается основателем «итальянского жанра» в русской живописи.

Кстати, Брюллов некоторые фигуры срисовал с фигур из раскопок. К тому времени стали заливать пустоты гипсом и получили вполне реальные фигуры погибших жителей.

Педагоги-классицисты поругивали Карла за отступление от канонов классической живописи. Карл метался между впитанной в Академии классикой с её идеально-возвышенными принципами и новой эстетикой романтизма.

Если разглядывать картину, то можно выделить несколько групп и отдельных персонажей, каждый со своей историей. Что-то было навеяно раскопками, что-то историческими фактами.

На картине присутствует сам художник, его автопортрет узнаваем, здесь он молод, ему около 30 лет, на голове он выносит самое нужное и дорогое — ящик с красками. Это дань традиции художников Возрождения рисовать свой автопортрет на картине.

Девушка рядом несет светильник.

Сын, выносящий отца на себе, напоминает о классическом сюжете про Энея, вынесшего на себе отца из горящей Трои.

Одним куском материи художник объединяет в группу семью, спасающуюся от бедствия. Во время раскопок особенно трогают пары, обнявшиеся перед смертью, дети вместе с родителями.

Две фигуры, сын, уговаривающий мать встать и бежать дальше, взяты из писем Плиния Младшего.

Плиний Младший оказался очевидцем, оставившим письменное свидетельство о гибели городов. Сохранилось два письма, написанных им историку Тациту, в которых он рассказывает о гибели своего дяди Плиния Старшего, известного естествоиспытателя, и собственных злоключениях.

Гаю Плинию было всего 17 лет, в момент катастрофы он изучал историю Тита Ливия, чтобы написать сочинение, и поэтому отказался отправиться со своим дядей смотреть на извержение вулкана. Плиний Старший был тогда адмиралом местного флота, должность, которую он получил за свои научные заслуги была легкой. Любопытство его сгубило, кроме того некая Рекцина прислала ему письмо с просьбой о помощи, из её виллы спастись можно было только морем. Плиний проплыл мимо Геркуланума, людей на берегу в тот момент можно было еще спасти, но он стремился скорее увидеть извержение во всей красе. Затем корабли в дыму с трудом нашли дорогу до Стабии, там Плиний переночевал, но на следующий день погиб, надышавшись отравленного серой воздуха.

Гай Плиний, оставшийся в Мизене, я 30 километрах от Помпей, был вынужден спасаться бегством, поскольку бедствие дошло и до них с матерью.

Картина швейцарской художницы Анжелики Кауфманн как раз показывает этот момент. Испанский приятель уговаривает Гая и его мать бежать, а они мешкают, думая дождаться возвращения дяди. Мать на картине совсем не немощна, а вполне еще молода.

Они бегут, мать просит её оставить и спасаться в одиночку, но Гай помогает ей идти дальше. К счастью, они спасаются.

Плиний описал ужас бедствия и описал вид извержения, после чего его стали называть «плинианским». Извержение он видел издали:

«Облако (глядевшие издали не могли определить, над какой горой оно возникало; что это был Везувий, признали позже), по своей форме больше всего походило на пинию: вверх поднимался как бы высокий ствол и от него во все стороны расходились как бы ветви. Я думаю, что его выбросило током воздуха, но потом ток ослабел и облако от собственной тяжести стало расходиться в ширину; местами оно было яркого-белого цвета, местами в грязных пятнах, словно от земли и пепла, поднятых кверху».

Жители Помпеи уже переживали за 15 лет до этого извержение вулкана, но не сделали выводов. Виной — соблазнительное морское побережье и плодородные земли. Каждый садовник знает, как хорошо растет на золе урожай. Человечество до сих пор верит в «авось пронесет». Везувий и после этого просыпался не раз, почти что раз в 20 лет. Сохранились многие рисунки извержений разных веков.

Именно это особенно повлияло на гибель городов, ветер понес взвесь из выброшенных частиц в сторону юго-востока, как раз на города Геркуланум, Помпеи, Стабию и несколько других мелких вилл и селений. В течение суток они оказались под многометровым слоем пепла, но перед этим много людей погибло от камнепада, сгорело заживо, умерло от удушья. Легкое потряхивание не подсказало о приближающейся катастрофе, даже, когда уже с неба посыпались камни, многие предпочли молиться богам и прятаться в домах, где потом оказались замурованы заживо слоем пепла.

Гай Плиний, переживший всё это в облегченном варианте в Мезиме описывает случившееся:

«Уже первый час дня, а свет неверный, словно больной. Дома вокруг трясет; на открытой узкой площадке очень страшно; вот-вот они рухнут. Решено, наконец, уходить из города; за нами идет толпа людей, потерявших голову и предпочитающих чужое решение своему; с перепугу это кажется разумным; нас давят и толкают в этом скопище уходящих. Выйдя за город, мы останавливаемся. Сколько удивительного и сколько страшного мы пережили! Повозки, которым было приказано нас сопровождать, на совершенно ровном месте кидало в разные стороны; несмотря на подложенные камни, они не могли устоять на одном и том же месте. Мы видели, как море отходит назад; земля, сотрясаясь, как бы отталкивала его. Берег явно продвигался вперед; много морских животных застряло в сухом песке. С другой стороны черная страшная туча, которую прорывали в разных местах перебегающие огненные зигзаги; она разверзалась широкими полыхающими полосами, похожими на молнии, но большими».

Муки тех, у кого взрывался мозг от жары, легкие становились цементом и распадались зубы и кости, мы и представить не можем.

Как происходила в течение одного дня катастрофа можно увидеть в фильме Би-би-Си, или вкратце на такой вот инсталляции:

Или посмотреть фильм «Помпеи», где тоже с помощью компьютерной графики воссоздан вид города и масштабный апокалипсисец.

А мы посмотрим что же отрыли археологи за долгие годы раскопок..

Карл Брюллов так увлёкся трагедией города, уничтоженного Везувием, что лично участвовал в раскопках Помпеи, а позже тщательно работал над картиной: вместо трёх лет, указанных в заказе юного мецената Анатолия Демидова, художник писал картину целых шесть лет.

(О подражании Рафаэлю, сюжетных параллелях с «Медным всадником», гастролях работы по Европе и моде на трагедию Помпеи среди людей искусства.)

Извержение Везувия 24-25 августа в 79 году нашей эры стало самым крупным катаклизмом Древнего мира. В тот последний день нескольких прибрежных городов погибло порядка 5 тысяч человек.

Нам эта история особенно хорошо известна по картине Карла Брюллова, которую можно увидеть в Русском музее Санкт-Петербурга.

В 1834 году состоялась "презентация" картины в Петербурге. Поэт Евгений Боратынский написал строки: "Последний день Помпеи стал для русской кисти первым днем!" Картина поразила Пушкина и Гоголя. Гоголь ухватил в своей вдохновенной статье, посвященной картине, секрет её популярности:

"Его произведения первые, которых могут понимать (хотя неодинаково) и художник, имеющий высшее развитие вкуса, и не знающий, что такое художество".

И впрямь, гениальное произведение понятно всем, и в тоже время человек более развитый откроет в нем еще иные плоскости другого уровня.

Пушкин написал стихи и даже набросал на полях эскизно часть композиции картины.

Везувий зев открыл - дым хлынул клубом - пламя

Широко развилось, как боевое знамя.

Земля волнуется - с шатнувшихся колонн

Кумиры падают! Народ, гонимый страхом,

Под каменным дождем, под воспаленным прахом,

Толпами, стар и млад, бежит из града вон (III, 332).

Это краткий пересказ картины, многофигурной и сложной композиционно. Совсем не маленькое полотно. В те времена оно было даже самой большой картиной, что уже поражало современников: масштаб картины, соотнесенный с масштабом бедствия.

Наша память не может впитать всё, её возможности не безграничны. Такую картину можно рассматривать не единожды и каждый раз что-то увидеть еще.

Что же выделил и запомнил Пушкин? Исследователь его творчества Юрий Лотман

выделил три главные мысли: "восстание стихии - статуи приходят в движение - народ (люди) как жертва бедствия"

. И сделал вполне разумный вывод:

Пушкин только что закончил своего "Медного всадника" и увидел то, что ему было в тот момент близко.

И впрямь похожий сюжет: стихия (наводнение) бушует, памятник оживает, испуганный Евгений бежит от стихии и памятника.

Лотман пишет еще и о направлении взгляда Пушкина:

"Сопоставление текста с полотном Брюллова раскрывает, что взгляд Пушкина скользит по диагонали из правого верхнего угла в левый нижний. Это соответствует основной композиционной оси картины."

Исследователь диагональных композиций, художник и теоретик искусства Н. Тарабукин писал:

Действительно, нас необыкновенно захватывает происходящее. Брюллову удалось сделать зрителя сопричастным событиям максимально. Есть "эффект присутствия".

Карл Брюллов закончил Академию Художеств в 1823 году с золотой медалью. По традиции золотые медалисты уезжали в Италию на стажировку. Там Брюллов посещает мастерскую итальянского художника и в течение 4х лет копирует "Афинскую школу" Рафаэля, причем в натуральную величину все 50 фигур. В это время Брюллова посещает писатель Стендаль.

Несомненно, что Брюллов многому научился у Рафаэля, - умению организовывать большой холст.

В Помпеи Брюллов попал в 1827 году вместе с графиней Марией Григорьевной Разумовской . Она стала первой заказчицей картины. Однако права на картины выкупает шестнадцатилетний Анатолий Николаевич Демидов , владелец уральских горнорудных заводов, богач и меценат. Чистого годового дохода он имел два миллиона рублей.

Николай Демидов, отец, недавно скончавшийся, был русским посланником и спонсировал во Флоренции раскопки в Форуме и Капитолии. Демидов в дальнейшем подарит картину Николаю Первому , а тот передарит Академии Художеств, откуда она попадет в Русский музей.

Демидов подписал с Брюлловым контракт на определенный срок и пытался подогнать художника, однако тот задумал грандиозный замысел и в общей сложности работа над картиной заняла 6 лет. Брюллов делает много эскизов и собирает материал.

Брюллов так увлекся, что сам участвовал в раскопках. Надо сказать, что раскопки начались формально 22 октября 1738 года по указу неаполитанского короля Карла Третьего, их проводил инженер из Андалусии Роке Хоакин де Алькубьерре с 12 ю рабочими (и это были первые в истории археологические системные раскопки, когда делались подробные записи всего, что найдено, до этого в основном были пиратские методы, когда выхватывались драгоценные предметы, а остальное могло быть варварски уничтожено) .

К тому времени, как появился Брюллов, Геркуланум и Помпеи стали уже не только местом раскопок, но и местом паломничества туристов. Кроме этого Брюллов вдохновился оперой Паччини "Последний день Помпеи", которую он видел в Италии. Известно, что он одевал натурщиков в костюмы к спектаклю. (Гоголь, кстати, сравнивал картину с оперой, видимо почуствовал "театральность" мизансцены. Ей точно не хватает музыкального сопровождения в духе "Кармины Бураны".)

Итак, после долгой работы с эскизами, Брюллов написал картину и уже в Италии она вызвала колоссальный интерес. Демидов решил везти её в Париж на Салон, где она тоже получила золотую медаль. Кроме этого она экспонировалась в Милане и Лондоне. В Лондоне картину увидел писатель Эдвард Бульвер-Литтон , позже написавший под впечатлением от полотна свой роман "Последние дни Помпеи".

Любопытно сравнить два момента трактовки сюжета. У Брюллова мы видим ясно все действие, где-то рядом пожар и дым, но на первом плане отчетливое изображение действующих лиц.Когда уже началась паника и массовое бегство, город был в изрядном дыму от пепла. У художника камнепад изображен мелким питерским дождичком и камушками, разбросанными по тротуару. Люди скорее бегут от пожара. На деле город был уже окутан смогом, невозможно было дышать...

В романе у Бульвер-Литтона героев, влюбленную пару, спасает рабыня, слепая от рождения. Поскольку она слепа, то легко находит дорогу впотьмах. Герои спасаются и принимают христианство.

Были ли христиане в Помпеях? В то время они были гонимы и неизвестно дошла ли новая вера до провинциального курорта. Однако Брюллов тоже противопоставляет языческой вере и гибели язычников веру христианскую. В левом углу картины мы видим группу из старика с крестом на шее и женщин, под его защитой. Старик обратил взгляд в небеса, к своему Богу, возможно он его спасет.

Кстати, Брюллов некоторые фигуры срисовал с фигур из раскопок. К тому времени стали заливать пустоты гипсом и получили вполне реальные фигуры погибших жителей.

Педагоги-классицисты поругивали Карла за отступление от канонов классической живописи. Карл метался между впитанной в Академии классикой с её идеально-возвышенными принципами и новой эстетикой романтизма.

Если разглядывать картину, то можно выделить несколько групп и отдельных персонажей, каждый со своей историей. Что-то было навеяно раскопками, что-то историческими фактами.

На картине присутствует сам художник, его автопортрет узнаваем, здесь он молод, ему около 30 лет, на голове он выносит самое нужное и дорогое - ящик с красками. Это дань традиции художников Возрождения рисовать свой автопортрет на картине.

Девушка рядом несет светильник.

Сын, выносящий отца на себе, напоминает о классическом сюжете про Энея, вынесшего на себе отца из горящей Трои.

Одним куском материи художник объединяет в группу семью, спасающуюся от бедствия. Во время раскопок особенно трогают пары, обнявшиеся перед смертью, дети вместе с родителями.

Две фигуры, сын, уговаривающий мать встать и бежать дальше, взяты из писем Плиния Младшего.

Плиний Младший оказался очевидцем, оставившим письменное свидетельство о гибели городов. Сохранилось два письма, написанных им историку Тациту, в которых он рассказывает о гибели своего дяди Плиния Старшего , известного естествоиспытателя, и собственных злоключениях.

Гаю Плинию было всего 17 лет, в момент катастрофы он изучал историю Тита Ливия, чтобы написать сочинение, и поэтому отказался отправиться со своим дядей смотреть на извержение вулкана. Плиний Старший был тогда адмиралом местного флота, должность, которую он получил за свои научные заслуги была легкой. Любопытство его сгубило, кроме того некая Рекцина прислала ему письмо с просьбой о помощи. Из её виллы спастись можно было только морем. Плиний проплыл мимо Геркуланума, людей на берегу в тот момент можно было еще спасти, но он стремился скорее увидеть извержение во всей красе. Затем корабли в дыму с трудом нашли дорогу до Стабии, там Плиний переночевал, но на следующий день погиб, надышавшись отравленного серой воздуха.

Гай Плиний, оставшийся в Мизене, в 30 километрах от Помпей, был вынужден спасаться бегством, поскольку бедствие дошло и до них с матерью.

Картина швейцарской художницы Анжелики Кауфманн как раз показывает этот момент. Испанский приятель уговаривает Гая и его мать бежать, а они мешкают, думая дождаться возвращения дяди. Мать на картине совсем не немощна, а вполне еще молода.

Они бегут, мать просит её оставить и спасаться в одиночку, но Гай помогает ей идти дальше. К счастью, они спасаются.

Плиний описал ужас бедствия и описал вид извержения, после чего его стали называть «плинианским». Извержение он видел издали:

"Облако (глядевшие издали не могли определить, над какой горой оно возникало; что это был Везувий, признали позже), по своей форме больше всего походило на пинию: вверх поднимался как бы высокий ствол и от него во все стороны расходились как бы ветви. Я думаю, что его выбросило током воздуха, но потом ток ослабел и облако от собственной тяжести стало расходиться в ширину; местами оно было яркого-белого цвета, местами в грязных пятнах, словно от земли и пепла, поднятых кверху".

Жители Помпеи уже переживали за 15 лет до этого извержение вулкана, но не сделали выводов. Виной - соблазнительное морское побережье и плодородные земли. Каждый садовник знает, как хорошо растет на золе урожай. Человечество до сих пор верит в "авось пронесет".

Везувий и после этого просыпался не раз, почти что раз в 20 лет. Сохранились многие рисунки извержений разных веков.

Последнее, 1944 года, было достаточно масштабным, в то время в Неаполе была американская армия, солдаты помогали во время катастрофы. Неизвестно, когда и каким будет следующее.

На итальянском сайте зоны возможных жертв во время извержения обозначены и легко увидеть, что учтена роза ветров.

Именно это особенно повлияло на гибель городов, ветер понес взвесь из выброшенных частиц в сторону юго-востока, как раз на города Геркуланум, Помпеи, Стабию и несколько других мелких вилл и селений. В течение суток они оказались под многометровым слоем пепла, но перед этим много людей погибло от камнепада, сгорело заживо, умерло от удушья. Легкое потряхивание не подсказало о приближающейся катастрофе, даже, когда уже с неба посыпались камни, многие предпочли молиться богам и прятаться в домах, где потом оказались замурованы заживо слоем пепла.

Гай Плиний, переживший всё это в облегченном варианте в Мезиме описывает случившееся:

"Уже первый час дня, а свет неверный, словно больной. Дома вокруг трясет; на открытой узкой площадке очень страшно; вот-вот они рухнут. Решено, наконец, уходить из города; за нами идет толпа людей, потерявших голову и предпочитающих чужое решение своему; с перепугу это кажется разумным; нас давят и толкают в этом скопище уходящих. Выйдя за город, мы останавливаемся. Сколько удивительного и сколько страшного мы пережили! Повозки, которым было приказано нас сопровождать, на совершенно ровном месте кидало в разные стороны; несмотря на подложенные камни, они не могли устоять на одном и том же месте. Мы видели, как море отходит назад; земля, сотрясаясь, как бы отталкивала его. Берег явно продвигался вперед; много морских животных застряло в сухом песке. С другой стороны черная страшная туча, которую прорывали в разных местах перебегающие огненные зигзаги; она разверзалась широкими полыхающими полосами, похожими на молнии, но большими".

Муки тех, у кого взрывался мозг от жары, легкие становились цементом и распадались зубы и кости, мы и представить не можем.

Почти 2000 лет назад извержение вулкана Везувий разрушило несколько древнеримских поселений, в числе которых были города Помпеи и Геркуланум. «Футурист» представляет хронику событий 24-25 августа 79 года н.э.

Древнеримский писатель и адвокат Плиний Младший рассказывал, что это случилось в седьмом часу после восхода солнца (примерно в полдень) 24 августа. Его мать указала его дяде, Плинию Старшему, на облако необычных размеров и формы, возникшее у вершины горы. Плиний Старший, который в то время был командиром римского флота, отправился в Мизены, чтобы понаблюдать за редким явлением природы. В течение последующих двух суток погибло 16 тысяч жителей римских поселений Помпеи, Геркуланум и Стабии: их тела были погребены под слоем пепла, камней и пемзы, выброшенными разбушевавшимся вулканом Везувием.

Cлепки тел, найденных при раскопках, сейчас выставлены внутри термы Стабиана на археологическом участке в Помпеях

С тех пор интерес к Помпеям не угасает: современные исследователи рисуют цифровые карты разрушенного города и отправляются в археологические экспедиции, чтобы показать нам повседневную жизнь людей, павших у подножия вулкана.

Письма Плиния Младшего к историку Тациту, результаты раскопок и вулканологические доказательства позволяют ученым реконструировать график извержения.

Руины Помпей на фоне Везувия

12:02 Мать Плиния говорит его дяде Плинию Старшему, о странном облаке, возникшем над Везувием. До этого несколько дней город сотрясали подземные толчки, хотя для области Кампанья это было нехарактерно. Плиний Младший позднее опишет это явление так:

«огромное чёрное облако быстро надвигалось…из него то и дело вырывались длинные, фантастические языки пламени, напоминающие вспышки молний, только намного большие»…

Ветра переносят большую часть пепла на юго-восток. Начинается «плинианская фаза» извержения.

13:00 К востоку от вулкана пепел начинает падать. Помпеи находится всего в шести милях от Везувия.

14:00 На Помпеи обрушивается сначала пепел, а затем белая пемза. Слой вулканических осадков, покрывший землю, прирастает со скоростью 10-15 см в час. В конечном итоге толщина слоя пемзы будет составлять 280 см.

Последний день Помпеи, картина Карла Павловича Брюллова, написанная в 1830—1833 годах.

17:00 Под массой вулканических осадков в Помпеях обрушиваются крыши. Камни размером с кулак сыплются на город со скоростью 50 м/c. Солнце заволокло пепельной пеленой, и люди ищут убежище в кромешной тьме. Многие спешат к гавани Помпей. Вечером приходит черед серой пемзы.

23:15 Начинается «пелейское извержение», первая волна которого ударила по Геркулануму, Боскореале и Оплонтису.

00:00 14-километровый столб пепла вырос до 33 км. Пемза и пепел входят в стратосферу. В течение следующих семи часов шесть пирокластических волн (насыщенный газами поток пепла, пемзы и лавы) поразят район. Людей повсюду настигает смерть. Вот как описывает эту ночь вулканолог Джузеппе Мастролоренцо для National Geographic:

«Температура на улице и в помещении выросла до 300 °C. Этого более чем достаточно, чтобы убить сотни людей за доли секунды. Когда пирокластическая волна захлестнула Помпеи, люди не успевали задохнуться. Искаженные позы тел жертв — это не следствие длительной агонии, это спазм от теплового шока изогнул уже мертвые конечности»

Где жил державин. Державин Г.Р. Достижения Гавриила Державина

Электронное письмо на английском языке примеры

Капельница с глюкозой побочные действия Сколько нужно капать глюкозу чтобы стало легче

Эссе на тему: Особенный ребенок в семье

Люди, победившие рак? Как победить рак? Почему человечество никогда не сможет победить рак И тем самым рак побеждают