Почти все известные вещества в зависимости от условий находятся в газообразном, жидком, твердом или плазменном состоянии. Это и называется агрегатным состоянием вещества . Агрегатное состояние не влияет на химические свойства и химическое строение вещества, а влияет на физическое состояние (плотность, вязкость, температуру и т.д.) и скорость химических процессов. Например, вода в газообразном состоянии – пар, в жидком – жидкость, в твердом – лед, снег, иней. Химический состав один и тот же, а физические свойства различны. Различие физических свойств связано с разными расстояниями между молекулами вещества и силами притяжения между ними.

Для газов характерно большие расстояния между молекулами и малые силы притяжения. Молекулы газов находятся в хаотичном движении. Это объясняет то, что плотность газов мала, они не имеют собственной формы, занимают весь предоставленный им объем, при изменении давления газы изменяют свой объем.

В жидком состоянии молекулы более сближены, силы межмолекулярного притяжения возрастают, молекулы находятся в хаотично-поступательном движении. Поэтому плотность жидкостей намного больше плотности газов, объем определенный, почти не зависит от давления, но жидкости не имеют собственной формы, а принимают форму предоставленного сосуда. Для них характерен «ближний порядок», то есть зачатки кристаллической структуры (будет рассмотрено далее).

В твердых телах частицы (молекулы, атомы, ионы) сближены настолько друг с другом, что силы притяжения уравновешиваются силами отталкивания, то есть, у частиц наблюдаются колебательные движения, и нет поступательных. Поэтому частицы твердых тел располагаются в определенных точках пространства, для них характерен «дальний порядок» (будет рассмотрен далее), твердые тела имеют определенную форму, объем.

Плазма – это любой объект, в котором хаотически движутся электрически заряженные частицы (электроны, ядра или ионы). Плазменное состояние в природе является господствующим и возникает под действием ионизирующих факторов: высокой температуры, электрического разряда, электромагнитных излучений высоких энергий и т.д. Различают два вида плазмы: изотермическую и газоразрядную . Первая возникает под действием высокой температуры, достаточно устойчива, существует долго, например, солнце, звезды, шаровая молния. Вторая возникает под действием электрического разряда и устойчива только при наличии электрического поля, например, в газоосветительных трубках. Плазму можно рассматривать как ионизированный газ, который подчиняется законам идеального газа.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

| Твитнуть |

Все темы данного раздела:

Воронеж 2011

Лекция № 1 (2ч)

Введение

Вопросы:

1. Предмет химии. Значение химии в изучении природы и развитии техники.

2. Осно

Основные количественные законы химии

К основным количественным законам химии относятся:закон постоянства состава, закон кратных отношений и закон эквивалентов. Эти законы были открыты в конце XIII – начале XIX веков, и

Современная модель строения атома

В основе современной теории строения атома лежат работы Дж. Томсона (который в 1897 г. открыл электрон, а в 1904 г. предложил модель строения атома, согласно которой атом – это заряженная сфера с в

Орбитальное квантовое число 0 1 2 3 4

Каждому значению l соответствует орбиталь особой формы, например s-орбиталь имеет сферическую форму, р-орбиталь – гантель.

В одной и той же оболочке энергия подуровней возрастает в ряду E

Строение многоэлектронных атомов

Подобно любой системе, атомы стремятся к минимуму энергии. Это достигается при определенном состоянии электронов, т.e. при определенном распределении электронов по орбиталям. Запись

Периодические свойства элементов

Так как электронное строение элементов изменяется периодически, то, соответственно, периодически изменяются и свойства элементов, определяемые их электронным строением, такие как энергия ионизации,

Периодическая система элементов Д.И.Менделеева

В 1869 г. Д. И. Менделеев сообщил об открытии периодического закона, современная формулировка которого следующая: свойство элементов, а также формы и свойства их соединений

Общая характеристика химической связи

Учение о строении вещества объясняет причины многообразия структуры веществ в различных агрегатных состояниях. Современные физические и физико-химические методы позволяют экспериментально определят

Типы химической связи

К основным типам химической связи относят ковалентную (полярную и неполярную), ионную и металлическую связи.

Ковалентной связью называют химическую связь, образованную

Типы межмолекулярных взаимодействий

Связи, при образовании которых перестройка электронных оболочек не происходит, называются взаимодействием между молекулами. К основным видам взаимодействия молекул следует о

Пространственная структура молекул

Пространственная структура молекул зависит от пространственной направленности перекрывания электронных облаков числом атомов в молекуле и числом электронных пар связей за счет непод

Газообразное состояние вещества. Законы идеальных газов. Реальные газы

Газы распространены в природе и находят широкое применение в технике. Их используют в качестве топлива, теплоносителей, сырья для химической промышленности, рабочего тела для выполнения механическо

Характеристика жидкого состояния вещества

Жидкости по своим свойствам занимают промежуточное положение между газообразными и твердыми телами. Вблизи точки кипения они проявляют сходство с газами: текучи, не имеют определенной формы, аморфн

Характеристики некоторых веществ

Вещество

Вид кристалла

Энергия кристаллической решетки, кДж/моль

Темпер

Общие понятия термодинамики

Термодинамика – наука, изучающая превращения различных форм энергии друг в друга и устанавливающая законы этих превращений. Как самостоятельная дисциплин

Термохимия. Тепловые эффекты химических реакций

Любые химические процессы, а также ряд физических превращений веществ (испарение, конденсация, плавление, полиморфные превращения и др.) всегда сопровождаются изменением запаса внут

Закон Гесса и следствия из него

На основе многочисленных экспериментальных исследований русским академиком Г. И. Гессом был открыт основной закон термохимии (1840 г.) – закон постоянства сумм теплот реа

Принцип работы тепловой машины. КПД системы

Тепловой машинойназывается такое устройство, которое преобразует теплоту в работу. Первая тепловая машина была изобретена в конце XVIII века (паровая). Сейчас существуют дви

Свободная и связанная энергии. Энтропия системы

Известно, что любая форма энергии может полностью преобразовываться в теплоту, но теплота преобразуется в другие виды энергии лишь частично, условно запас внутренней энергии системы

Влияние температуры на направление химических реакций

DH

DS

DG

Направление реакции

DH < 0

DS > 0

DG < 0

Понятие о химической кинетике

Химической кинетикой называется учение о скорости химических реакций и ее зависимости от различных факторов – природы и концентрации реагирующих веществ, давления,

Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Закон действующих масс

На скорость химических реакций оказывают влияние следующие факторы: природа и концентрации реагирующих веществ; температура, природа растворителя, присутствие катализатора и т.д.

Теория активизации молекул. Уравнение Аррениуса

Скорость любой химической реакции зависит от числа столкновений реагирующих молекул, так как число столкновения пропорционально концентрациям реагирующих веществ. Однако не все стол

Особенности каталитических реакций. Теории катализа

Скорость химической реакции можно регулировать с помощью катализатора. Вещества, которые участвуют в реакциях и изменяют (чаще всего увеличивают) ее скорость, оставаясь к концу реак

Обратимые и не обратимые реакции. Признаки химического равновесия

Все реакции можно поделить на две группы: обратимые и необратимые. Необратимые реакции сопровождаются выпадением осадка, образованием малодиссоциирующего вещества или выделением газа. Обратимые реа

Константа химического равновесия

Рассмотрим обратимую химическую реакцию общего вида, в которой все вещества находятся в одном агрегатном состоянии, например, жидком:

аA + вB D сC + dD,

где

Правило фаз Гиббса. Диаграмма состояния воды

Качественная характеристика гетерогенных равновесных систем, в которых не происходит химического взаимодействия, а наблюдается лишь переход составных частей системы из одного агрегатного состояния

Правило фаз для воды имеет вид

С = 1+ 2 – Ф = 3 – Ф

если Ф = 1, то С = 2 (система бивариантна)

Ф = 2, то С = 1 (система одновариантна)

Ф = 3, то С = 0 (система безвариантна)

Ф = 4, то С = -1 (

Понятие о химическом сродстве веществ. Уравнения изотермы, изобары и изохоры химических реакций

Под термином «химическое сродство» понимают способность веществ вступать в химическое взаимодействие друг с другом. У различных веществ оно зависит от природы реагирующих ве

Сольватная (гидратная) теория растворения

Растворами называются гомогенные системы, состоящие из двух или более веществ, состав которых может меняться в довольно широких пределах, допустимых раст

Общие свойства растворов

В конце XIX века Рауль, Вант-Гофф, Аррениус установили весьма важные закономерности, связывающие концентрацию раствора с давлением насыщенного пара растворителя над раствором, темпе

Типы жидких растворов. Растворимость

Способность к образованию жидких растворов выражена в различной степени у различных индивидуальных веществ. Одни вещества способны растворяться неограниченно (вода и спирт), другие – лишь в огранич

Свойства слабых электролитов

При растворении в воде или других растворителях, состоящих из полярных молекул, электролиты подвергаются диссоциации, т.е. в большей или меньшей степени распадаются на положительно и отрицательно з

Свойства сильных электролитов

Электролиты, практически полностью диссоциирующие в водных растворах, называются сильными электролитами. К сильным электролитам относятся большинство солей, которые уже в кр

При соблюдении этих условий коллоидные частицы приобретают электрический заряд и гидратную оболочку, что препятствует выпадению их в осадок

К дисперсионным методам получения коллоидных систем относятся: механические – дробление, растирание, размол и т. д.; электрический – получение золей металлов под действ

Устойчивость коллоидных растворов. Коагуляция. Пептизация

Под устойчивостью коллоидного раствора понимают постоянство основных свойств этого раствора: сохранение размеров частиц (агрегативная устойчивость

Свойства коллоидно-дисперсных систем

Все свойства коллоидно-дисперсных систем можно разделить на три основные группы: молекулярно-кинетические, оптические и электрокинетические.

Рассмотрим молекулярно-кинетические

Особенности обменных процессов

Химические реакции разделяются на обменные и окислительно-восстановительные (Ox-Red). Если в реакции не происходит изменение степени окисления, то такие реакции называются обменными. Они возможны п

Особенности окислительно-восстановительных процессов

При окислительно-восстановительных реакциях происходит изменение степени окисления вещества. Реакции можно разделить на те, которые проходят в одном реакционном объеме (например, в

Общие понятия электрохимии. Проводники первого и второго рода

Электрохимия – это раздел химии, занимающийся изучением закономерностей взаимных превращений электрической и химической энергии.

Электрохимические процессы можно разде

Понятие об электродном потенциале

Рассмотрим процессы, протекающие в гальванических элементов, т. е. процессы превращения химической энергии в электрическую.

Гальваническим элементомназывают электрохим

Гальванический элемент Даниэля-Якоби

Рассмотрим систему, в которой два электрода находятся в растворах собственных ионов, например, гальванический элемент Даниэля-Якоби. Он состоит из двух полуэлементов: из цинковой пластины, погружен

Электродвижущая сила гальванического элемента

Максимальная разность потенциалов электродов, которая может быть получена при работе гальванического элемента, называется электродвижущей силой (ЭДС) элемента.

Поляризация и перенапряжение

При самопроизвольных процессах устанавливается равновесный потенциал электродов. При прохождении электрического тока потенциал электродов изменяется. Изменение потенциала электрода

Электролиз. Законы Фарадея

Электролизом называют процессы, протекающие на электродах под действием электрического тока, подаваемого от внешнего источника тока через электролиты.

При элект

Коррозия металлов

Коррозия – это разрушение металла в результате его физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Это процесс самопроизвольный, идущий с уменьшением энергии Гиббса сист

Методы получения полимеров

Полимеры – высокомолекулярные соединения, которые характеризуются молекулярной массой от нескольких тысяч до многих миллионов. Молекулы полимеров, называ

Строение полимеров

Макромолекулы полимеров могут быть линейными, разветвленными и сетчатыми.

Линейные полимеры – это полимеры, которые построены из длинных цепей одномерных элементов, т.

Свойства полимеров

Свойства полимеров условно можно разделить на химические и физические. И те, и другие свойства связаны с особенностями строения полимеров, способом их получения, природой вводимых в

Применение полимеров

На основе полимеров получают волокна, пленки, резины, лаки, клеи, пластмассы и композиционные материалы (композиты).

Волокна получают путем продавливания растворов или

Некоторые реагенты для идентификации катионов

Реагент

Формула

Катион

Продукт реакции

Ализарин

C14H6O

Инструментальные методы анализа

В последние годы все более широкое применение получают инструментальные метода анализа, обладающие многими достоинствами: быстротой, высокой чувствительностью, возможностью одновременного определен

Агрегатные состояния. Жидкости. Фазы в термодинамике. Фазовые переходы.

Лекция 1.16

Все вещества могут существовать в трех агрегатных состояниях - твердом, жидком и газообразном . Переходы между ними сопровождаются скачкообразным изменением ряда физических свойств (плотности, теплопроводности и др.).

Агрегатное состояние зависит от физических условий, в которых находится вещество. Существование у вещества нескольких агрегатных состояний обусловлено различиями в тепловом движении его молекул (атомов) и в их взаимодействии при разных условиях.

Газ - агрегатное состояние вещества, в котором частицы не связаны или весьма слабо связаны силами взаимодействия; кинетическая энергия теплового движения его частиц (молекул, атомов) значительно превосходит потенциальную энергию взаимодействий между ними, поэтому частицы движутся почти свободно, целиком заполняя сосуд, в котором находятся, и принимают его форму. В газообразном состоянии вещество не имеет ни собственного объема, ни собственной формы. Любое вещество можно перевести в газообразное, изменяя давление и температуру.

Жидкость - агрегатное состояние вещества, промежуточное между твердым и газообразным. Для нее характерна большая подвижность частиц и малое свободное пространство между ними. Это приводит к тому, что жидкости сохраняют свой объем и принимают форму сосуда. В жидкости молекулы размещаются очень близко друг к другу. Поэтому плотность жидкости гораздо больше плотности газов (при нормальном давлении). Свойства жидкости по всем направлениям одинаковы (изотропны) за исключением жидких кристаллов. При нагревании или уменьшении плотности свойства жидкости, теплопроводность, вязкость меняются, как правило, в сторону сближения со свойствами газов.

Тепловое движение молекул жидкости состоит из сочетания коллективных колебательных движений и происходящих время от времени скачков молекул из одних положений равновесия в другие.

Твердые (кристаллические) тела - агрегатное состояние вещества, характеризующееся стабильностью формы и характером теплового движения атомов. Это движение представляет собой колебания атомов (или ионов), из которых состоит твердое тело. Амплитуда колебаний обычно мала по сравнению с межатомными расстояниями.

Свойства жидкостей.

Молекулы вещества в жидком состоянии расположены почти вплотную друг к другу. В отличие от твердых кристаллических тел, в которых молекулы образуют упорядоченные структуры во всем объеме кристалла и могут совершать тепловые колебания около фиксированных центров, молекулы жидкости обладают большей свободой. Каждая молекула жидкости, так же как и в твердом теле, «зажата» со всех сторон соседними молекулами и совершает тепловые колебания около некоторого положения равновесия. Однако, время от времени любая молекула может переместиться в соседнее вакантное место. Такие перескоки в жидкостях происходят довольно часто; поэтому молекулы не привязаны к определенным центрам, как в кристаллах, и могут перемещаться по всему объему жидкости. Этим объясняется текучесть жидкостей. Из-за сильного взаимодействия между близко расположенными молекулами они могут образовывать локальные (неустойчивые) упорядоченные группы, содержащие несколько молекул. Это явление называется ближним порядком .

Вследствие плотной упаковки молекул сжимаемость жидкостей, т. е. изменение объема при изменении давления, очень мала; она в десятки и сотни тысяч раз меньше, чем в газах. Например, для изменения объема воды на 1 % нужно увеличить давление приблизительно в 200 раз. Такое увеличение давления по сравнению с атмосферным достигается на глубине около 2 км.

Жидкости, как и твердые тела, изменяют свой объем при изменении температуры. Для не очень больших интервалов температур относительное изменение объема ΔV / V 0 пропорционально изменению температуры ΔT :

| |

Коэффициент β называют температурным коэффициентом объемногорасширения . Этот коэффициент у жидкостей в десятки раз больше, чем у твердых тел. У воды, например, при температуре 20 °С β в ≈ 2·10 –4 К –1 , у стали - β ст ≈ 3,6·10 –5 К –1 , у кварцевого стекла - β кв ≈ 9·10 –6 К –1 .

Тепловое расширение воды имеет интересную и важную для жизни на Земле аномалию. При температуре ниже 4 °С вода расширяется при понижении температуры (β < 0). Максимум плотности ρ в = 10 3 кг/м 3 вода имеет при температуре 4 °С.

При замерзании вода расширяется, поэтому лед остается плавать на поверхности замерзающего водоема. Температура замерзающей воды подо льдом равна 0 °С. В более плотных слоях воды у дна водоема температура оказывается порядка 4 °С. Благодаря этому, жизнь может существовать в воде замерзающих водоемов.

Наиболее интересной особенностью жидкостей является наличие свободнойповерхности . Жидкость, в отличие от газов, не заполняет весь объем сосуда, в который она налита. Между жидкостью и газом (или паром) образуется граница раздела, которая находится в особых условиях по сравнению с остальной массой жидкости. Молекулы в пограничном слое жидкости, в отличие от молекул в ее глубине, окружены другими молекулами той же жидкости не со всех сторон. Силы межмолекулярного взаимодействия, действующие на одну из молекул внутри жидкости со стороны соседних молекул, в среднем взаимно скомпенсированы. Любая молекула в пограничном слое притягивается молекулами, находящимися внутри жидкости (силами, действующими на данную молекулу жидкости со стороны молекул газа (или пара) можно пренебречь). В результате появляется некоторая равнодействующая сила, направленная вглубь жидкости. Поверхностные молекулы силами межмолекулярного притяжения втягиваются внутрь жидкости. Но все молекулы, в том числе и молекулы пограничного слоя, должны находиться в состоянии равновесия. Это равновесие достигается за счет некоторого уменьшения расстояния между молекулами поверхностного слоя и их ближайшими соседями внутри жидкости. При уменьшении расстояния между молекулами возникают силы отталкивания. Если среднее расстояние между молекулами внутри жидкости равно r 0 , то молекулы поверхностного слоя упакованы несколько более плотно, а поэтому они обладают дополнительным запасом потенциальной энергии по сравнению с внутренними молекулами. Следует иметь в виду, что вследствие крайне низкой сжимаемости наличие более плотно упакованного поверхностного слоя не приводит к сколь нибудь заметному изменению объема жидкости. Если молекула переместится с поверхности внутрь жидкости, силы межмолекулярного взаимодействия совершат положительную работу. Наоборот, чтобы вытащить некоторое количество молекул из глубины жидкости на поверхность (т. е. увеличить площадь поверхности жидкости), внешние силы должны совершить положительную работу A внеш, пропорциональную изменению ΔS площади поверхности:

| A внеш = σΔS . |

Коэффициент σ называется коэффициентом поверхностного натяжения (σ > 0). Таким образом, коэффициент поверхностного натяжения равен работе, необходимой для увеличения площади поверхности жидкости при постоянной температуре на единицу.

В СИ коэффициент поверхностного натяжения измеряется в джоулях наметр квадратный (Дж/м 2) или в ньютонах на метр(1 Н/м = 1 Дж/м 2).

Следовательно, молекулы поверхностного слоя жидкости обладают избыточной по сравнению с молекулами внутри жидкости потенциальнойэнергией

. Потенциальная энергия E

р поверхности жидкости пропорциональна ее площади: ![]() (1.16.1)

(1.16.1)

Из механики известно, что равновесным состояниям системы соответствует минимальное значение ее потенциальной энергии. Отсюда следует, что свободная поверхность жидкости стремится сократить свою площадь. По этой причине свободная капля жидкости принимает шарообразную форму. Жидкость ведет себя так, как будто по касательной к ее поверхности действуют силы, сокращающие (стягивающие) эту поверхность. Эти силы называются силами поверхностного натяжения .

Наличие сил поверхностного натяжения делает поверхность жидкости похожей на упругую растянутую пленку, с той только разницей, что упругие силы в пленке зависят от площади ее поверхности (т. е. от того, как пленка деформирована), а силы поверхностного натяжения не зависят от площади поверхности жидкости.

Силы поверхностного натяжения стремятся сократить поверхность пленки. Поэтому можно записать: (1.16.2)

Таким образом, коэффициент поверхностного натяжения σ может быть определен как модуль силы поверхностного натяжения, действующей наединицу длины линии, ограничивающей поверхность (l - длина этой линии).

Из-за действия сил поверхностного натяжения в каплях жидкости и внутри мыльных пузырей возникает избыточное давление Δp . Если мысленно разрезать сферическую каплю радиуса R на две половинки, то каждая из них должна находиться в равновесии под действием сил поверхностного натяжения, приложенных к границе разреза длиной 2πR и сил избыточного давления, действующих на площадь πR 2 сечения (рис.1.16.1). Условие равновесия записывается в виде

Вблизи границы между жидкостью, твердым телом и газом форма свободной поверхности жидкости зависит от сил взаимодействия молекул жидкости с молекулами твердого тела (взаимодействием с молекулами газа (или пара) можно пренебречь). Если эти силы больше сил взаимодействия между молекулами самой жидкости, то жидкость смачивает поверхность твердого тела. В этом случае жидкость подходит к поверхности твердого тела под некоторым острым углом θ, характерным для данной пары жидкость – твердое тело. Угол θ называется краевым углом . Если силы взаимодействия между молекулами жидкости превосходят силы их взаимодействия с молекулами твердого тела, то краевой угол θ оказывается тупым (рис.1.16.2(2)). В этом случае говорят, что жидкость не смачивает поверхность твердого тела. В противном случае (угол - острый) жидкость смачивает поверхность (рис.1.16.2(1)). При полномсмачивании θ = 0, при полном несмачивании θ = 180°.

Капиллярными явлениями называют подъем или опускание жидкости в трубках малого диаметра – капиллярах . Смачивающие жидкости поднимаются по капиллярам, несмачивающие – опускаются.

На рис.1.16.3 изображена капиллярная трубка некоторого радиуса r , опущенная нижним концом в смачивающую жидкость плотности ρ. Верхний конец капилляра открыт. Подъем жидкости в капилляре продолжается до тех пор, пока сила тяжести действующая на столб жидкости в капилляре, не станет равной по модулю результирующей F н сил поверхностного натяжения, действующих вдоль границы соприкосновения жидкости с поверхностью капилляра: F т = F н, где F т = mg = ρh πr 2 g , F н = σ2πr cos θ.

Отсюда следует: ![]()

При полном смачивании θ = 0, cos θ = 1. В этом случае

При полном несмачивании θ = 180°, cos θ = –1 и, следовательно, h < 0. Уровень несмачивающей жидкости в капилляре опускается ниже уровня жидкости в сосуде, в которую опущен капилляр.

Вода практически полностью смачивает чистую поверхность стекла. Наоборот, ртуть полностью не смачивает стеклянную поверхность. Поэтому уровень ртути в стеклянном капилляре опускается ниже уровня в сосуде.

Вся материя может существовать в одном из четырех видов. Каждый из них — это определенное агрегатное состояние вещества. В природе Земли только одно представлено сразу в трех из них. Это вода. Ее легко увидеть и испаренную, и расплавленную, и отвердевшую. То есть пар, воду и лед. Ученые научились проводить изменение агрегатных состояний вещества. Самую большую сложность для них составляет только плазма. Для этого состояния нужны особенные условия.

Что это такое, от чего зависит и как характеризуется?

Если тело перешло в другое агрегатное состояние вещества, то это не значит, что появилось что-то другое. Вещество остается прежним. Если у жидкости были молекулы воды, то такие же они будут и у пара со льдом. Изменится только их расположение, скорость движения и силы взаимодействия друг с другом.

При изучении темы «Агрегатные состояния (8 класс)» рассматриваются только три из них. Это жидкость, газ и твердое тело. Их проявления зависят от физических условий окружающей среды. Характеристики этих состояний представлены в таблице.

| Название агрегатного состояния | твердое тело | жидкость | газ |

| Его свойства | сохраняет форму с объемом | имеет постоянный объем, принимает форму сосуда | не имеет постоянных объема и формы |

| Расположение молекул | в узлах кристаллической решетки | беспорядочное | хаотичное |

| Расстояние между ними | сравнимо с размерами молекул | приблизительно равно размерам молекул | существенно больше их размеров |

| Как двигаются молекулы | колеблются около узла решетки | не перемещаются от места равновесия, но иногда совершают большие скачки | беспорядочное с редкими столкновениями |

| Как они взаимодействуют | сильно притягиваются | сильно притягиваются друг к другу | не притягиваются, силы отталкивания проявляются при ударах |

Первое состояние: твердое тело

Его принципиальное отличие от других в том, что молекулы имеют строго определенное место. Когда говорят про твердое агрегатное состояние, то чаще всего имеют в виду кристаллы. В них структура решетки симметричная и строго периодичная. Поэтому она сохраняется всегда, как далеко не распространялось бы тело. Колебательного движения молекул вещества недостаточно для того, чтобы разрушить эту решетку.

Но существуют еще и аморфные тела. В них отсутствует строгая структура в расположении атомов. Они могут быть где угодно. Но это место так же стабильно, как и в кристаллическом теле. Отличие аморфных веществ от кристаллических в том, что у них нет определенной температуры плавления (отвердевания) и им свойственна текучесть. Яркие примеры таких веществ: стекло и пластмасса.

Второе состояние: жидкость

Это агрегатное состояние вещества представляет собой нечто среднее между твердым телом и газом. Поэтому сочетает в себе некоторые свойства от первого и второго. Так, расстояние между частицами и их взаимодействие похоже на то, что было в случае с кристаллами. Но вот расположение и движение ближе к газу. Поэтому и форму жидкость не сохраняет, а растекается по сосуду, в который налита.

Третье состояние: газ

Для науки под названием «физика» агрегатное состояние в виде газа стоит не на последнем месте. Ведь она изучает окружающий мир, а воздух в нем очень распространен.

Особенности этого состояния заключаются в том, что силы взаимодействия между молекулами практически отсутствуют. Этим объясняется их свободное движение. Из-за которого газообразное вещество заполняет весь объем, предоставленный ему. Причем в это состояние можно перевести все, нужно только увеличить температуру на нужную величину.

Четвертое состояние: плазма

Это агрегатное состояние вещества представляет собой газ, который полностью или частично ионизирован. Это значит, что в нем число отрицательно и положительно заряженных частиц практически одинаковое. Возникает такая ситуация при нагревании газа. Тогда происходит резкое ускорение процесса термической ионизации. Оно заключается в том, что молекулы делятся на атомы. Последние потом превращаются в ионы.

В рамках Вселенной такое состояние очень распространено. Потому что в нем находятся все звезды и среда между ними. В границах Земной поверхности оно возникает крайне редко. Если не считать ионосферы и солнечного ветра, плазма возможна только во время грозы. Во вспышках молнии создаются такие условия, в которых газы атмосферы переходят в четвертое состояние вещества.

Но это не означает, что плазму не создали в лаборатории. Первое, что удалось воспроизвести — это газовый разряд. Теперь плазма заполняет лампы дневного света и неоновую рекламу.

Как осуществляется переход между состояниями?

Для этого нужно создать определенные условия: постоянное давление и конкретную температуру. При этом изменение агрегатных состояний вещества сопровождается выделением или поглощением энергии. Причем этот переход не происходит молниеносно, а требует определенных временных затрат. В течение всего этого времени условия должны быть неизменными. Переход происходит при одновременном существовании вещества в двух ипостасях, которые поддерживают тепловое равновесие.

Первые три состояния вещества могут взаимно переходить одно в другое. Существуют прямые процессы и обратные. Они имеют такие названия:

- плавление (из твердого в жидкое) и кристаллизация , например, таяние льда и отвердевание воды;

- парообразование (из жидкого в газообразное) и конденсация , примером является испарение воды и получение ее из пара;

- сублимация (из твердого в газообразное) и десублимация , к примеру, испарение сухого ароматизатора для первого из них и морозные узоры на стекле ко второму.

Физика плавления и кристаллизации

Если твердое тело нагревать, то при определенной температуре, называемой температурой плавления конкретного вещества, начнется изменение агрегатного состояния, которое называется плавление. Этот процесс идет с поглощением энергии, которая называется количеством теплоты и обозначается буквой Q . Для ее расчета потребуется знать удельную теплоту плавления , которая обозначается λ . И формула принимает такое выражение:

Q = λ * m , где m — масса вещества, которое задействовано в плавлении.

Если происходит обратный процесс, то есть кристаллизация жидкости, то условия повторяются. Отличие только в том, что энергия выделяется, и в формуле появляется знак «минус».

Физика парообразования и конденсации

При продолжении нагревания вещества, оно постепенно приблизится к температуре, при которой начнется его интенсивное испарение. Этот процесс называется парообразованием. Оно опять же характеризуется поглощением энергии. Только для его вычисления требуется знать удельную теплоту парообразования r . А формула будет такой:

Q = r * m .

Обратный процесс или конденсация происходят с выделением того же количества теплоты. Поэтому в формуле опять появляется минус.

Цели урока:

- углубить и обобщить знания об агрегатных состояниях вещества, изучить в каких состояниях могут находиться вещества.

Задачи урока:

Обучающие – сформулировать представление о свойствах твёрдых тел, газов, жидкостей.

Развивающие – развитие учащихся навыков речи, анализа, выводы по пройденному и изученному материалу.

Воспитательные – привитие умственного труда, создание всех условий,для повышения интереса к изученному предмету.

Основные термины:

Агрегатное состояние - это состояние вещества, которое характеризуется определёнными качественными свойствами: - способность или неспособность сохранять форму и объём; - наличие или отсутствие ближнего и дальнего порядка; - другими.

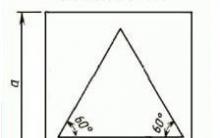

Рис.6. Агрегатное состояние вещества при изменении температуры.

Когда вещество из твёрдого состояния переходит в жидкое, то это называется плавлением, обратный процесс – кристаллизацией. При переходе вещества из жидкости в газ, этот процесс называется парообразованием, в жидкость из газа – конденсацией. А переход сразу в газ из твёрдого тела, минуя жидкое – сублимацией, обратный процесс – десублимацией.

1.Кристаллизация; 2. Плавление; 3. Конденсация; 4. Парообразование;

5. Сублимация; 6. Десублимация.

Эти примеры переходов мы постоянно наблюдаем в повседневной жизни. Когда лед плавится, он превращается в воду, а вода в свою очередь испаряется, и образовывается пара. Если рассматривать в обратную сторону то, пар, конденсируясь, начинает переходить снова в воду, а вода в свою очередь, замерзая, становится льдом. Запах любого твёрдого тела – это сублимация. Часть молекул вырывается из тела, при этом образовывается газ, который и даёт запах. Пример обратного процесса – это в зимнее время узоры на стекле, когда пар в воздухе при замерзании оседает на стекле.

На видео показано изменение агрегатных состояний вещества.

Контролирующий блок.

1.После замерзания, вода превратилась в лёд. Изменились, ли при этом молекулы воды?

2.В помещении пользуются медицинским эфиром. И из-за этого обычно им сильно там пахнет. В каком состоянии находится эфир?

3.Что происходит с формой жидкости?

4.Лёд. Это какое состояние воды?

5.Что происходит когда замерзает вода?

Домашнее задание.

Ответить на вопросы:

1.Можно ли на половину объёма сосуда заполнить его газом? Почему?

2.Могут ли быть при комнатной температуре в жидком состоянии: азот и кислород?

3.Могут ли быть при комнатной температуре в газообразном состоянии: железо и ртуть?

4.В морозный зимний день над рекой образовался туман. Какое это состояние вещества?

Мы считаем, что у вещества существует три агрегатных состояния. На самом же деле их как минимум пятнадцать, при этом список этих состояний продолжает расти с каждым днём. Это: аморфное твёрдое, твёрдое, нейтрониум, кварк-глюонная плазма, сильно симметричное вещество, слабо симметричное вещество, фермионный конденсат, конденсат Бозе-Эйнштейна и странное вещество.

В повседневной практике приходится иметь дело не отдельно с индивидуальными атомами, молекулами и ионами, а с реальными веществами — совокупностью большого количества частиц. В зависимости от характера их взаимодействия различают четыре вида агрегатного состояния: твердое, жидкое, газообразное и плазменное. Вещество может превращаться из одного агрегатного состояния в другое в результате соответствующего фазового перехода.

Пребывание вещества в том или ином агрегатном состоянии обусловлено силами, действующими между частицами, расстоянием между ними и особенностями их движения. Каждое агрегатное состояние характеризуется совокупностью определенных свойств.

Свойства веществ в зависимости от агрегатного состояния:

| состояние | свойство |

| газообразное |

|

| жидкое |

|

| твердое |

|

В соответствии со степенью упорядоченности в системе для каждого агрегатного состояния характерно собственное соотношение между кинетической и потенциальной энергиями частиц. В твердых телах потенциальная преобладает над кинетической, так как частицы занимают определенные положения и только колеблются вокруг них. Для газов наблюдается обратное соотношение между потенциальной и кинетической энергиями, как следствие того, что молекулы газа всегда хаотично движутся, а силы сцепления между ними почти отсутствуют, поэтому газ занимает весь объем. В случае жидкостей кинетическая и потенциальная энергии частиц примерно одинаковы, между частицами действует нежесткая связь, поэтому жидкостям присущи текучесть и постоянный при данной объем.

Когда частицы вещества образуют правильную геометрическую структуру, а энергия связей между ними больше энергии тепловых колебаний, что предотвращает разрушение сложившейся структуры — значит, вещество находится в твердом состоянии. Но начиная с некоторой температуры, энергия тепловых колебаний превышает энергию связей между частицами. При этом частицы, хотя и остаются в контакте, перемещаются друг относительно друга. В результате геометрическая структура нарушается и вещество переходит в жидкое состояние. Если тепловые колебания настолько возрастают, что между частицами практически теряется связь, вещество приобретает газообразное состояние. В «идеальном» газе частицы свободно перемещаются во всех направлениях.

При повышении температуры вещество переходит из упорядоченного состояния (твердое) в неупорядоченный состояние (газообразное) жидкое состояние является промежуточным по упорядоченности частиц.

Четвертым агрегатным состоянием называют плазму — газ, состоящий из смеси нейтральных и ионизированных частиц и электронов. Плазма образуется при сверхвысоких температурах (10 5 -10 7 0 С) за счет значительной энергии столкновения частиц, которые имеют максимальную неупорядоченность движения. Обязательным признаком плазмы, как и других состояний вещества, является ее электронейтральность. Но в результате неупорядоченности движения частиц в плазме могут возникать отдельные заряженные микрозоны, благодаря чему она становится источником электромагнитного излучения. В плазменном состоянии существует вещество на , звездах, других космических объектах, а также при термоядерных процессах.

Каждое агрегатное состояние определяется, прежде всего, интервалом температур и давлений, поэтому для наглядной количественной характеристики используют фазовую диаграмму вещества, которая показывает зависимость агрегатного состояния от давления и температуры.

Диаграмма состояния вещества с кривыми фазовых переходов: 1 — плавления-кристаллизации, 2 — кипения-конденсации, 3 — сублимации-десублимации

Диаграмма состояния состоит из трех основных областей, которые соответствуют кристаллическому, жидкому и газообразному состояниям. Отдельные области разделяются кривыми, отражающие фазовые переходы:

- твердого состояния в жидкое и, наоборот, жидкого в твердое (кривая плавления-кристаллизации — пунктирный зеленый график)

- жидкого в газообразное и обратного преобразования газа в жидкость (кривая кипения-конденсации — синий график)

- твердого состояния в газообразное и газообразного в твердое (кривая сублимации-десублимации — красный график).

Координаты пересечения этих кривых называются тройной точкой, в которой в условиях определенного давления Р=Р в и определенной температуры Т=T в вещество может сосуществовать сразу в трех агрегатных состояниях, причем жидкое и твердое состояние имеют одинаковое давление пара. Координаты Р в и Т в — это единственные значения давления и температуры, при которых могут одновременно сосуществовать все три фазы.

Точке К на фазовой диаграмме состояния отвечает температура Т к — так называемая критическая температура, при которой кинетическая энергия частиц превышает энергию их взаимодействия и поэтому стирается грань разделения между жидкой и газовой фазами, а вещество существует в газообразном состоянии по любым давлением.

Из анализа фазовой диаграммы следует, что при высоком давлении, большем чем в тройной точке (Р в), нагрев твердого вещества заканчивается его плавлением, например, при Р 1 плавления происходит в точке d . Дальнейшее повышение температуры от Т d к Т е приводит к кипению вещества при данном давлении Р 1 . При давлении Р 2 , меньшем, чем давление в тройной точке Р в, нагрев вещества приводит к его переходу непосредственно из кристаллического в газообразное состояние (точка q ), то есть к сублимации. Для большинства веществ давление в тройной точке ниже, чем давление насыщенного пара (Р в

Р насыщ.пара, поэтому при нагревании кристаллов таких веществ они не плавятся, а испаряются, то есть подвергаются сублимации. Например, так ведут себя кристаллы йода или «сухой лед» (твердый СО 2).

Анализ диаграммы состояния вещества

Анализ диаграммы состояния вещества

Газообразное состояние

При нормальных условиях (273 К, 101325 Па) в газообразном состоянии могут находиться как простые вещества, молекулы которых состоят из одного (Не, Ne, Ar) или из нескольких несложных атомов (Н 2 , N 2 , O 2), так и сложные вещества с малой молярной массой (СН 4 , HCl, C 2 H 6).

Поскольку кинетическая энергия частиц газа превышает их потенциальную энергию, то молекулы в газообразном состоянии непрерывно хаотически двигаются. Благодаря большим расстояниям между частицами силы межмолекулярного взаимодействия в газах настолько незначительны, что их не хватает для привлечения частиц друг к другу и удержания их вместе. Именно по этой причине газы не имеют собственной формы и характеризуются малой плотностью и высокой способностью к сжатию и к расширению. Поэтому газ постоянно давит на стенки сосуда, в котором он находится, одинаково во всех направлениях.

Для изучения взаимосвязи между важнейшими параметрами газа (давление Р, температура Т, количество вещества n, молярная масса М, масса m) используется простейшая модель газообразного состояния вещества — идеальный газ , которая базируется на следующих допущениях:

- взаимодействием между частицами газа можно пренебречь;

- сами частицы являются материальными точками, которые не имеют собственного размера.

Наиболее общим уравнением, описывающим модель идеального газа, считается уравнения Менделеева-Клапейрона для одного моля вещества:

![]()

Однако поведение реального газа отличается, как правило, от идеального. Это объясняется, во-первых, тем, что между молекулами реального газа все же действуют незначительные силы взаимного притяжения, которые в определенной степени сжимают газ. С учетом этого общее давление газа возрастает на величину a /V 2 , которая учитывает дополнительное внутреннее давление, обусловленное взаимным притяжением молекул. В результате общее давление газа выражается суммой Р+ а /V 2 . Во-вторых, молекулы реального газа имеют хоть и малый, но вполне определенный объем b , поэтому действительный объем всего газа в пространстве составляет V — b . При подстановке рассмотренных значений в уравнение Менделеева-Клапейрона получаем уравнение состояния реального газа, которое называется уравнением Ван-дер-Ваальса :

где а и b — эмпирические коэффициенты, которые определяются на практике для каждого реального газа. Установлено, что коэффициент a имеет большую величину для газов, которые легко сжижаются (например, СО 2 , NH 3), а коэффициент b — наоборот, тем выше по величине, чем больше размеры имеют молекулы газа (например, газообразные углеводороды).

Уравнение Ван-дер-Ваальса гораздо точнее описывает поведение реального газа, чем уравнения Менделеева-Клапейрона, которое тем не менее, благодаря наглядному физическому смыслу широко используется в практических расчетах. Хотя идеальное состояние газа является предельным, мнимым случаем, однако простота законов, которые ему отвечают, возможность их применения для описания свойств многих газов в условиях низких давлений и высоких температур делает модель идеального газа очень удобной.

Жидкое состояние вещества

Жидкое состояние любого конкретного вещества являются термодинамически устойчивым в определенном интервале температур и давлений, характерных для природы (состава) данного вещества. Верхний температурный предел жидкого состояния — температура кипения, выше которой вещество в условиях устойчивого давления находится в газообразном состоянии. Нижняя граница устойчивого состояния существования жидкости — температура кристаллизации (затвердевания). Температуры кипения и кристаллизации, измеренные при давлении 101,3 кПа, называются нормальными.

Для обычных жидкостей присуща изотропность — единообразие физических свойств во всех направлениях внутри вещества. Иногда для изотропности употребляют и другие термины: инвариантность, симметрия относительно выбора направления.

В формировании взглядов на природу жидкого состояния важное значение имеет представление о критическом состоянии, который был открыт Менделеевым (1860 г.):

Критическое состояние — это равновесное состояние, при котором предел разделения между жидкостью и ее паром исчезает, поскольку жидкость и ее насыщенный пар приобретают одинаковые физические свойства.

В критическом состоянии значение как плотностей, так и удельных объемов жидкости и ее насыщенного пара становятся одинаковыми.

Жидкое состояние вещества является промежуточным между газообразным и твердым. Некоторые свойства приближают жидкое состояние к твердому. Если для твердых веществ характерна жесткая упорядоченность частиц, которая распространяется на расстояние до сотен тысяч межатомных или межмолекулярных радиусов, то в жидком состоянии наблюдается, как правило, не более нескольких десятков упорядоченных частиц. Объясняется это тем, что упорядоченность между частицами в разных местах жидкого вещества быстро возникает, и так же быстро снова «размывается» тепловым колебаниям частиц. Вместе с тем общая плотность «упаковки» частиц мало отличается от твердого вещества, поэтому плотность жидкостей не сильно отличается от плотности большинства твердых тел. К тому же способность жидкостей к сжатию почти такая же мала, что и в твердых тел (примерно в 20000 раз меньше, чем у газов).

Структурный анализ подтвердил, что в жидкостях наблюдается так называемый ближний порядок , который означает, что число ближайших «соседей» каждой молекулы и их взаимное расположение примерно одинаковы по всему объему.

Относительно небольшое количество различных по составу частиц, соединенных силами межмолекулярного взаимодействия, называется кластером . Если все частицы в жидкости одинаковы, то такой кластер называется ассоциатом . Именно в кластерах и ассоциатах наблюдается ближний порядок.

Степень упорядоченности в различных жидкостях зависит от температуры. При низких температурах, незначительно превышающих температуру плавления, степень упорядоченности размещения частиц очень большая. С повышением температуры она уменьшается и по мере нагревания свойства жидкости все больше приближаются к свойствам газов, а по достижении критической температуры разница между жидким и газообразным состоянием исчезает.

Близость жидкого состояния к твердому подтверждается значениями стандартных энтальпий испарения DН 0 испарения и плавления DН 0 плавления. Напомним, что величина DН 0 испарения показывает количество теплоты, которая нужна для преобразования 1 моля жидкости в пар при 101,3 кПа; такое же количество теплоты расходуется на конденсацию 1 моля пара в жидкость при тех же условиях (т.е. DН 0 испарения = DН 0 конденсации). Количество теплоты, затрачиваемое на превращение 1 моля твердого вещества в жидкость при 101,3 кПа, называется стандартной энтальпией плавления ; такое же количество теплоты высвобождается при кристаллизации 1 моля жидкости в условиях нормального давления (DН 0 плавления = DН 0 кристаллизации). Известно, что DН 0 испарения << DН 0 плавления, поскольку переход из твердого состояния в жидкое сопровождается меньшим нарушением межмолекулярного притяжения, чем переход из жидкого в газообразное состояние.

Однако другие важные свойства жидкостей больше напоминают свойства газов. Так, подобно газам, жидкости могут течь — это свойство называется текучестью . Они могут сопротивляться течению, то есть им присуща вязкость . На эти свойства влияют силы притяжения между молекулами, молекулярная масса жидкого вещества и другие факторы. Вязкость жидкостей примерно в 100 раз больше, чем у газов. Так же, как и газы, жидкости способны диффундировать, но гораздо медленнее, поскольку частицы жидкости упакованы плотнее, чем частицы газа.

Одной из самых интересных свойств жидкого состояния, которая не характерна ни для газов, ни для твердых веществ, является поверхностное натяжение .

Схема поверхностного натяжения жидкости

Схема поверхностного натяжения жидкости

На молекулу, находящуюся в объеме жидкости, со всех сторон равномерно действуют межмолекулярные силы. Однако на поверхности жидкости баланс этих сил нарушается, вследствие чего поверхностные молекулы находятся под действием некоторой результирующей силы, которая направлена внутрь жидкости. По этой причине поверхность жидкости находится в состоянии натяжения. Поверхностное натяжение — это минимальная сила, которая удерживает частицы жидкости внутри и тем самым предотвращает сокращении поверхности жидкости.

Строение и свойства твердых веществ

Большинство известных веществ как природного, так и искусственного происхождения при обычных условиях находятся в твердом состоянии. Из всех известных на сегодня соединений около 95% относятся к твердым веществам, которые приобрели важное значение, поскольку является основой не только конструкционных, но и функциональных материалов.

- Конструкционные материалы — это твердые вещества или их композиции, которые используются для изготовления орудий труда, предметов быта, и различных других конструкций.

- Функциональные материалы — это твердые вещества, использование которых обусловлено наличием в них тех или иных полезных свойств.

Например, сталь, алюминий, бетон, керамика принадлежат к конструкционным материалам, а полупроводники, люминофоры — к функциональным.

В твердом состоянии расстояния между частицами вещества маленькие и имеют по величине такой же порядок, что и сами частицы. Энергии взаимодействия между ними достаточно велики, что предотвращает свободное движение частиц — они могут только колебаться относительно определенных равновесных положений, например, вокруг узлов кристаллической решетки. Неспособность частиц к свободному перемещению приводит к одной из самых характерных особенностей твердых веществ — наличие собственной формы и объема. Способность к сжатию у твердых веществ очень незначительна, а плотность высокая и мало зависит от изменения температуры. Все процессы, происходящие в твердом веществе, происходят медленно. Законы стехиометрии для твердых веществ имеют другой и, как правило, более широкий смысл, чем для газообразных и жидких веществ.

Подробное описание твердых веществ слишком объемно для этого материала и поэтому рассматривается в отдельных статьях: , и .

Где жил державин. Державин Г.Р. Достижения Гавриила Державина

Электронное письмо на английском языке примеры

Капельница с глюкозой побочные действия Сколько нужно капать глюкозу чтобы стало легче

Эссе на тему: Особенный ребенок в семье

Люди, победившие рак? Как победить рак? Почему человечество никогда не сможет победить рак И тем самым рак побеждают