А. Гуревич

Произведения героической поэзии, представленные в этом томе, относятся к средневековью - раннему (англосаксонский «Беовульф») и классическому (исландские песни «Старшей Эдды» и немецкая «Песнь о нибелунгах»). Истоки же германской поэзии о богах и героях - гораздо более древние. Уже Тацит, который одним из первых оставил описание германских племен, упоминает древние песни их о мифических предках и вождях: эти песни, по его утверждению, заменяли варварам историю. Замечание римского историка очень существенно: в эпосе воспоминания об исторических событиях сплавлены с мифом и сказкой, причем элементы фантастический и исторический в равной мере принимались за действительность. Разграничения между «фактами» и «вымыслом» применительно к эпосу в ту эпоху не проводилось. Но древнегерманская поэзия нам неизвестна, ее некому было записать. Темы и мотивы, бытовавшие в ней в устной форме на протяжении веков, отчасти воспроизводятся в публикуемых ниже памятниках. Во всяком случае, в них нашли отражение события периода Великих переселений народов (V-VI века). Однако по «Беовульфу» или скандинавским песням, не говоря уже о «Песни о нибелунгах», нельзя восстановить духовную жизнь германцев эпохи господства родового строя. Переход от устного творчества певцов и сказителей к «книжному эпосу» сопровождался более или менее значительными изменениями в составе, объеме и в содержании песен. Достаточно напомнить о том, что в устной традиции песни, из которых затем развились эти эпические произведения, существовали в языческий период, тогда как письменную форму они приобрели столетия спустя после христианизации. Тем не менее христианская идеология не определяет содержания и тональности эпических поэм, и это становится особенно ясным при сравнении германского героического эпоса со средневековой латинской литературой, как правило глубоко пронизанной церковным духом (Впрочем, сколь различные оценки получала мировоззренческая основа эпической поэзии, явствует хотя бы из следующих двух суждений о «Песни о нибелунгах»: «в основе языческая»; «средневеково-христианская». Первая оценка - Гете, вторая - А.-В. Шлегеля.).

Эпическое произведение универсально по своим функциям. Сказочно-фантастическое не отделено в нем от реального. Эпос содержит сведения о богах и других сверхъестественных существах, увлекательные рассказы и поучительные примеры, афоризмы житейской мудрости и образцы героического поведения; назидательная функция его столь же неотъемлема, как и познавательная. Он охватывает и трагическое и комическое. На той стадии, когда возникает и развивается эпос, у германских народов не существовало в качестве обособленных сфер интеллектуальной деятельности знаний о природе и истории, философии, художественной литературы или театра,- эпос давал законченную и всеобъемлющую картину мира, объяснял его происхождение и дальнейшие судьбы, включая и самое отдаленное будущее, учил отличать добро от зла, наставлял в том, как жить и как умирать. Эпос вмещал в себя древнюю мудрость, знание его считалось необходимым для каждого члена общества.

Целостности жизненного охвата соответствует и цельность выводимых в эпосе характеров. Герои эпоса вырублены из одного куска, каждый олицетворяет какое-то качество, детерминирующее его сущность. Беовульф - идеал мужественного и решительного воина, неизменного в верности и дружбе, щедрого и милостивого короля. Гудрун - воплощенная преданность роду, жен-щина, мстящая за гибель братьев, не останавливаясь перед умерщвлением собственных сыновей и мужа, подобно (но вместе с тем и в противоположность) Кримхильде, которая губит своих братьев, карая их за убийство любимого супруга Зигфрида и отнятие у нее золотого клада. Эпический герой не мучим сомнениями и колебаниями, его характер выявляется в действиях; речи его столь же однозначны, как и поступки. Эта монолитность героя эпоса объясняется тем, что он знает свою судьбу, принимает ее как должное и неизбежное и смело идет ей навстречу. Эпический герой не свободен в своих решениях, в выборе линии поведения. Собственно, его внутренняя сущность и та сила, которую героический эпос именует Судьбою, совпадают, идентичны. Поэтому герою остается лишь наилучшим образом доблестно выполнить свое предназначение. Отсюда - своеобразное, может быть, на иной вкус немного примитивное, величие эпических героев.

При всех различиях в содержании, тональности, равно как и в условиях и времени их возникновения, эпические поэмы не имеют автора. Дело не в том, что имя автора неизвестно (В науке не раз делались - неизменно малоубедительные - попытки установить авторов эддических песен или «Песни о нибелунгах».) ,- анонимность эпических произведений принципиальна: лица, которые объединили, расширили и переработали находившийся в их распоряжении поэтический материал, не осознавали себя в качестве авторов написанных ими произведений. Это, разумеется, не означает, что в ту эпоху вообще не существовало понятия авторства. Известны имена многих исландских скальдов, которые заявляли о своем «авторском праве» на исполняемые ими песни. «Песнь о нибелунгах» возникла в период, когда творили крупнейшие немецкие миннезингеры и по французским образцам создавались рыцарские романы; эту песнь написал современник Вольфрама фон Эшенбаха, Гартмана фон Ауэ, Готфрида Страсбургского и Вальтера фон дер Фогельвейде. И тем не менее поэтическая работа над традиционным эпическим сюжетом, над героическими песнями и преданиями, которые в более ранней форме были всем знакомы, в средние века не оценивалась как творчество ни обществом, ни самим поэтом, создававшим такого рода произведения, но не помышлявшим о том, чтобы упомянуть свое имя (Сказанное относится и к некоторым видам прозаического творчества, например к исландским сагам и ирландским сказаниям. См. предисловие М. И. Стеблин-Каменского к изданию исландских саг в «Библиотеке всемирной литературы».).

Черпая из общего поэтического фонда, составитель эпической поэмы сосредоточивал внимание на избранных им героях и сюжете, оттесняя на периферию повествования многие другие связанные с этим сюжетом предания. Подобно тому как луч прожектора высвечивает отдельный кусок местности, оставляя во мраке большую ее часть, так и автор эпической поэмы (автор в указанном сейчас смысле, т. е. поэт, лишенный авторского самосознания), разрабатывая свою тему, ограничивался намеками на ее ответвления, будучи уверен в том, что его аудитории уже известны все события и персонажи, как воспеваемые им, так и те, которые лишь вскользь им упоминались. Сказания и мифы германских народов нашли лишь частичное воплощение в их эпических поэмах, сохранившихся в письменном виде,- остальное либо пропало, либо может быть восстановлено только косвенным путем. В песнях «Эдды» и в «Беовульфе» в изобилии разбросаны беглые указания на королей, их войны и раздоры, на мифологических персонажей и предания. Немногословных аллюзий было вполне достаточно для того, чтобы в сознании слушателей или читателей героического эпоса возникли соответствующие ассоциации. Эпос обычно не сообщает чего-либо совершенно нового. Сила его эстетического и эмоционального воздействия от того нисколько не умаляется,- наоборот, в архаическом и в средневековом обществе наибольшее удовлетворение доставляло, по-видимому, не получение оригинальной информации, или не только ее, но и узнавание ранее известного, новое подтверждение старых и потому особенно ценимых истин (Не будет ли здесь уместно сравнение с детским восприятием сказки? Ребенок знает ее содержание, но его удовольствие от все нового ее прослушивания не убывает.).

Эпический поэт, обрабатывая не ему принадлежавший материал, героическую песнь, миф, сказание, легенду, широко применяя традиционные выражения, устойчивые сравнения и формулы, образные клише, заимствованные из устного народного творчества, не мог считать себя самостоятельным творцом, сколь на самом деле ни был велик его вклад в окончательное создание героической эпопеи. Это диалектическое сочетание нового и воспринятого от предшественников постоянно порождает в современном литературоведении споры: наука склоняется то к подчеркиванию народной основы эпоса, то в пользу индивидуального творческого начала в его создании.

Формой германской поэзии на протяжении целой эпохи оставался тонический аллитерационный стих. Особенно долго эта форма сохранялась в Исландии, тогда как у континентальных германских народов уже в раннее средневековье она сменяется стихом с конечной рифмой. «Беовульф» и песни «Старшей Эдды» выдержаны в традиционной аллитерационной форме, «Песнь о нибелунгах» - в новой, основанной на рифме. Старогермансков стихосложение опиралось на ритм, определявшийся числом ударных слогов в стихотворной строке. Аллитерация - созвучие начальных звуков слов, стоявших под смысловым ударением и повторявшихся с определенной регулярностью в двух соседних строках стиха, которые в силу этого оказывались связанными. Аллитерация слышна и значима в германском стихе, поскольку ударение в германских языках преимущественно падает на первый слог слова, являющийся вместе с тем его корнем. Понятно поэтому, что воспроизведение этой формы стихосложения в русском переводе почти невозможно. Весьма затруднительно передать и другую особенность скандинавского и древнеанглийского стиха, так называемый кеннинг (буквально - «обозначение») - поэтический перифраз, заменяющий одно существительное обычной речи двумя или несколькими словами. Кеннинги применялись для обозначения наиболее существенных для героической поэзии понятий: «вождь», «воин», «меч», «щит», «битва», «корабль», «золото», «женщина», «ворон», причем для каждого из этих понятий существовало по нескольку или даже по многу кеннингов. Вместо того чтобы сказать «князь», в поэзии употребляли выражение «даритель колец», распространенным кеннингом воина был «ясень сражения», меч называли «палкой битвы» и т. д. В «Беовульфе» и в «Старшей Эдде» кеннинги обычно двучленные, в скальдической же поэзии встречаются и многочленные кеннинги.

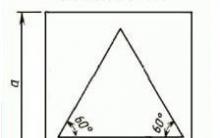

«Песнь о нибелунгах» построена на «кюренберговой строфе», которая состоит из четырех попарно рифмованных стихов. Каждый стих разделен на два полустишия с четырьмя ударными слогами в первом полустишии, тогда как во втором полустишии первых трех стихов - по три ударения, а во втором полустишии последнего стиха, завершающем строфу и формально и по смыслу,- четыре ударения. Перевод «Песни о нибелунгах» со средневерхне-немецкого языка на русский не встречает таких трудностей, как перевод аллитерированной поэзии, и дает представление о ее метрической структуре.

Беовульф

Единственная существующая рукопись «Беовульфа» датируется примерно 1000 годом. Но сама эпопея относится, по мнению большинства специалистов, в концу VII или к первой трети VIII века. В тот период англосаксы уже переживали начинавшийся процесс зарождения феодальных связей. Поэме, однако, присуща эпическая архаизация. Кроме того, она рисует действительность со специфической точки зрения: мир «Беовульфа» - это мир королей и дружинников, мир пиров, битв и поединков.

Фабула этой крупнейшей из англосаксонских эпопей несложна. Беовульф, молодой витязь из народа гаутов, узнав о бедствии, которое обрушилось на короля данов Хигелака,- о нападениях чудовища Гренделя на его дворец Хеорот и о постепенном истреблении им в течение двенадцати лет дружинников короля, отправляется за море, чтобы уничтожить Гренделя. Победив его, он затем убивает в новом единоборстве, на этот раз в подводном жилище, другое чудовище - мать Гренделя, которая пыталась отмстить за смерть сына. Осыпанный наградами и благодарностями, возвращается Беовульф к себе на родину. Здесь он совершает новые подвиги, а впоследствии становится королем гаутов и благополучно правит страной на протяжении пятидесяти лет. По истечении этого срока Беовульф вступает в бой с драконом, который опустошает окрестности, будучи разгневан покушением на охраняемый им древний клад. Беовульфу удается победить и это чудовище, но - ценою собственной жизни. Песнь завершается сценой торжественного сожжения на погребальном костре тела героя и сооружения кургана над его прахом и завоеванным им кладом.

Эти фантастические подвиги перенесены, однако, из ирреального мира сказки на историческую почву и происходят среди народов Северной Европы: в «Беовульфе» фигурируют датчане, шведы, гауты (Кто такие гауты «Беовульфа», остается спорным. В науке предлагались разные толкования: готы Южной Швеции или острова Готланд, юты Ютландского полуострова и даже древние геты Фракии, которых, в свою очередь, в средние века смешивали с библейскими Гогом и Магогом.), упоминаются другие племена, названы короли, которые некогда действительно ими правили. Но это не относится к главному герою поэмы: сам Беовульф, видимо, не имел исторического прототипа. Поскольку в существование великанов и драконов тогда все верили безоговорочно, то соединение подобных историй с рассказом о войнах между народами и королями было вполне естественным. Любопытно, что англосаксонский эпос игнорирует Англию (это породило, между прочим, ныне отвергнутую теорию о скандинавском его происхождении). Но, может быть, эта черта «Беовульфа» не покажется столь уж разительной, если иметь в виду, что и в других произведениях англосаксонской поэзии мы встречаем самые различные народы Европы и что с тем же фактом мы столкнемся и в песнях «Старшей Эдды», а отчасти и в «Песни о нибелунгах».

В духе теорий, господствовавших в науке в середине XIX века, некоторые толкователи «Беовульфа» утверждали, что поэма возникла в результате объединения различных песен; было принято рассекать ее на четыре части: поединок с Гренделем, поединок с его матерью, возвращение Беовульфа на родину, поединок с драконом. Высказывалась точка зрения, что первоначально чисто языческая поэма была частично переработана в христианском духе, вследствие чего в ней и возникло переплетение двух мировоззрений. Затем большинство исследователей стало считать, что переход от устных песен к «книжному эпосу» не сводился к простой их фиксации; эти ученые рассматривали «Беовульф» как единое произведение, «редактор» которого по-своему объединил и переработал имевшийся в его распоряжении материал, изложив традиционные сюжеты более пространно. Нужно, однако, признать, что о процессе становления «Беовульфа» ничего не известно.

В эпопее немало фольклорных мотивов. В самом начале упоминается Скильд Скеванг - «найденыш». Лодку с младенцем Скильдом прибило к берегам Дании, народ которой был в то время беззащитен из-за отсутствия короля; впоследствии Скильд стал правителем Дании и основал династию. После смерти Скильда вновь положили на корабль и вместе с сокровищами отправили туда, откуда он прибыл,- чисто сказочный сюжет. Великаны, с которыми сражается Беовульф, сродни великанам скандинавской мифологии, и единоборство с драконом - распространенная тема сказки и мифа, в том числе и северного. В юности Беовульф, который, выросши, приобрел силу тридцати человек, был ленив и не отличался доблестями,- не напоминает ли это молодость других героев народных сказаний, например Ильи Муромца? Приход героя по собственному почину на помощь терпящим бедствие, перебранка его с оппонентом (обмен речами между Беовульфом и Унфертом), испытание доблести героя (рассказ о состязании в плавании Беовульфа и Бреки), вручение ему магического оружия (меч Хрунтинг), нарушение героем запрета (Беовульф отнимает клад в поединке с драконом, не ведая, что над сокровищем тяготеет заклятье), помощник в единоборстве героя с врагом (Виглаф, пришедший на выручку Беовульфу в момент, когда тот был близок к гибели), три боя, которые дает герой, причем каждый последующий оказывается более трудным (битвы Беовульфа с Гренделем, с его матерью и с драконом),- все это элементы волшебной сказки. Эпопея хранит многие следы своей предыстории, коренящейся в народном творчестве. Но трагический финал - гибель Беовульфа, равно как и исторический фон, на котором развертываются его фантастические подвиги, отличают поэму от сказки,- это признаки героического эпоса.

Представители «мифологической школы» в литературоведении прошлого века пытались расшифровать этот эпос таким образом: чудовища олицетворяют бури Северного моря; Беовульф - доброе божество, обуздывающее стихии; его мирное правление - благодатное лето, а его смерть - наступление зимы. Таким образом, в эпосе символически изображены контрасты природы, рост и увядание, подъем и упадок, юность и старость. Другие ученые понимали эти контрасты в этическом плане и видели в «Беовулъфе» тему борьбы добра и зла. Символическому и аллегорическому толкованию поэмы не чужды и те исследователи, которые вообще отрицают ее эпический характер и считают ее сочинением клирика или монаха, знавшего и использовавшего раннехристианскую литературу. Эти толкования в значительной мере упираются в вопрос о том, выражен ли в «Беовульфе» «дух христианства» либо перед нами - памятник языческого сознания. Сторонники понимания его как народного эпоса, в котором живы верования героической поры Великих переселений, естественно, находили в нем германское язычество и сводили к минимуму значение церковного влияния. Напротив, те современные ученые, которые причисляют поэму к разряду письменной литературы, переносят центр тяжести на христианские мотивы; в язычестве же «Беовульфа» видят не более как стилизацию под старину. В новейшей критике заметна тенденция к перемещению внимания с анализа содержания поэмы на изучение ее фактуры и стилистики. В середине нашего века преобладало отрицание связи «Беовульфа» с эпической фольклорной традицией. Между тем за последние годы ряд специалистов склонен считать распространенность в тексте поэмы стереотипных выражений и формул свидетельством ее происхождения из устного творчества. В науке не существует общепринятой концепции, которая бы достаточно удовлетворительно объясняла «Беовульфа». Между тем без толкования не обойтись. «Беовульф» труден для современного читателя, воспитанного на совсем иной литературе и склонного, пусть невольно, переносить и на древние памятники представления, сложившиеся при знакомстве с художественными творениями нового времени.

В пылу научных споров подчас забывают: независимо от того, каким путем возникла поэма, была ли она составлена из разных кусков или нет, средневековой аудиторией она воспринималась как нечто целое. Это касается и композиции «Беовульфа», и трактовки в нем религии. Автор и его герои часто поминают Господа Бога; в эпопее встречаются намеки на библейские сюжеты, видимо, понятные тогдашней «публике»; язычество явно осуждается. Вместе с тем «Беовульф» пестрит ссылками на Судьбу, которая то выступает в качестве орудия творца и идентична божественному Провидению, то фигурирует как самостоятельная сила. Но вера в Судьбу занимала центральное место в дохристианской идеологии германских народов. Родовая кровная месть, которую церковь осуждала, хотя нередко вынуждена была терпеть, в поэме прославляется и считается обязательным долгом, а невозможность мести расценивается как величайшее несчастье. Короче говоря, идеологическая ситуация, рисующаяся в «Беовульфе», достаточно противоречива. Но это противоречие жизни, а не простая несогласованность между более ранней и последующими редакциями поэмы. Англосаксы VII-VIII веков были христианами, но христианская религия в то время не столько преодолела языческое мировосприятие, сколько оттеснила его из официальной сферы на второй план общественного сознания. Церкви удалось уничтожить старые капища и поклонение языческим божкам, жертвоприношения им, что же касается форм человеческого поведения, то здесь дело обстояло гораздо сложнее. Мотивы, которые движут поступками персонажей «Беовульфа», определяются отнюдь не христианскими идеалами смирения и покорности воле божьей. «Что общего между Ингельдом и Христом?» - вопрошал известный церковный деятель Алкуин век спустя после создания «Беовульфа» и требовал, чтобы монахи не отвлекались от молитвы героическими песнями. Ингельд фигурирует в ряде произведений; упомянут он и в «Беовульфе». Алкуин сознавал несовместимость идеалов, воплощенных в подобных персонажах героических сказаний, с идеалами, проповедуемыми духовенством.

То, что религиозно-идеологический климат, в котором возник «Беовульф», был не однозначен, подтверждается и археологической находкой в Саттон Ху (Восточная Англия). Здесь в 1939 году было обнаружено захоронение в ладье знатного лица, датируемое серединой VII века. Погребение было совершено по языческому обряду, вместе с ценными вещами (мечами, шлемами, кольчугами, кубками, знаменем, музыкальными инструментами), которые могли понадобиться королю в ином мире.

Трудно согласиться с теми исследователями, которых разочаровывает «банальность» сцен поединков героя с чудовищами. Эти схватки поставлены в центре поэмы вполне правомерно,- они выражают главное ее содержание. В самом деле, мир культуры, радостный и многоцветный, олицетворяется в «Беовульфе» Хеоротом - чертогом, сияние которого распространяется «на многие страны»; в его пиршественном зале бражничают и веселятся вождь и его сподвижники, слушая песни и сказания скопа - дружинного певца и поэта, прославляющего их боевые деяния, равно как и деяния предков; здесь вождь щедро одаривает дружинников кольцами, оружием и другими ценностями. Такое сведение «срединного мира» (middangeard) к дворцу короля (ибо все остальное в этом мире обойдено молчанием) объясняется тем, что «Беовульф»- героический эпос, который сложился, во всяком случае в известной нам форме, в дружинной среде.

Хеороту, «Оленьему залу» (его кровля украшена позолоченными рогами оленя) противостоят дикие, таинственные и полные ужаса скалы, пустоши, болота и пещеры, в которых обитают чудовища. Контрасту радости и страха соответствует в этом противоположении контраст света и мрака. Пиры и веселье в сияющем золотом зале происходят при свете дня,- великаны выходят на поиски кровавой добычи под покровом ночи. Вражда Гренделя и людей Хеорота - не единичный эпизод; это подчеркивается не только тем, что гигант свирепствовал на протяжении двенадцати зим, до того как был сражен Беовульфом, но и прежде всего самою трактовкой Гренделя. Это не просто великан,- в его образе совместились (хотя, может быть, и не слились воедино) разные ипостаси зла. Чудовище германской мифологии, Грендель вместе с тем и существо, поставленное вне общения с людьми, отверженный, изгой, «враг», а по германским верованиям человек, запятнавший себя преступлениями, которые влекли изгнание из общества,- как бы терял человеческий облик, становился оборотнем, ненавистником людей. Пение поэта и звуки арфы, доносящиеся из Хеорота, где пирует король с дружиной, пробуждают в Гренделе ярость. Но этого мало,- в поэме Грендель назван «потомком Каина». На старые языческие верования напластовываются христианские представления. На Гренделе лежит древнее проклятье, он назван «язычником» и осужден на адские муки. И вместе с тем он и сам подобен дьяволу. Формирование идеи средневекового черта в то время, когда создавался «Беовульф», далеко не завершилось, и в не лишенной противоречивости трактовке Гренделя мы застаем любопытный промежуточный момент этой эволюции.

То, что в этом «многослойном» понимании сил зла переплетаются языческие и христианские представления, не случайно. Ведь и понимание богатворца в «Беовульфе» не менее своеобразно. В поэме, многократно упоминающей «повелителя мира», «могучего бога», ни разу не назван Спаситель Христос. В сознании автора и его аудитории, по-видимому, не находит места небо в богословском смысле, столь занимавшее помыслы средневековых людей. Ветхозаветные компоненты новой религии, более понятные недавним язычникам, преобладают над евангельским учением о Сыне Божьем и загробном воздаянии. Зато мы читаем в «Беовульфе» о «герое под небесами», о человеке, который заботится не о спасении души, но об утверждении в людской памяти своей земной славы. Поэма заканчивается словами: из всех земных вождей Беовульф более всех был щедр, милостив к своим людям и жаден до славы!

Жажда славы, добычи и княжеских наград - вот высшие ценности для германского героя, как они рисуются в эпосе, это главные пружины его поведения. «Каждого смертного ждет кончина! - //пусть же, кто может, вживе заслужит // вечную славу! Ибо для воина // лучшая плата - память достойная!» (ст. 1386 след.). Таково кредо Беовульфа. Когда он должен нанести решительный удар своему противнику, он сосредоточивается на мысли о славе. «(Так врукопашную // должно воителю идти, дабы славу // стяжать всевечную, не заботясь о жизни!)» (ст. 1534 след.) «Уж лучше воину // уйти из жизни, чем жить с позором!» (стихи 2889 - 2890).

Не меньше славы воины домогаются подарков вождя. Нашейные кольца, браслеты, витое или пластинчатое золото постоянно фигурируют в эпосе. Устойчивое обозначение короля - «ломающий гривны» (дарили подчас не целое кольцо, то было значительное богатство, а части его). Современного читателя, пожалуй, удручат и покажутся монотонными все вновь возобновляющиеся описания и перечисления наград и сокровищ. Но он может быть уверен: средневековую аудиторию рассказы о дарах нисколько не утомляли и находили в ней живейший отклик. Дружинники ждут подарков вождя прежде всего как убедительных знаков своей доблести и заслуг, поэтому они их демонстрируют и гордятся ими. Но в ту эпоху в акт дарения вождем драгоценности верному человеку вкладывали и более глубокий, сакральный смысл. Как уже упомянуто, языческая вера в судьбу сохранялась в период создания поэмы. Судьба понималась не как всеобщий рок, а как индивидуальная доля отдельного человека, его везенье, счастье; у одних удачи больше, у других меньше. Могучий король, славный предводитель - наиболее «богатый» счастьем человек. Уже в начале поэмы мы находим такую характеристику Хродгара: «Хродгар возвысился в битвах удачливый,// без споров ему покорились сородичи...» (ст. 64 след.). Существовала вера, что везенье вождя распространяется и на дружину. Награждая своих воинов оружием и драгоценными предметами - материализацией своей удачи, вождь мог передать им частицу этого везенья. «Владей, о Беовульф, себе на радость // Воитель сильный дарами нашими - // кольцом и запястьями, и пусть сопутствует // тебе удача!» - говорит королева Вальхтеов Беовульфу. (ст. 1216 след.)

Но мотив золота как зримого, ощутимого воплощения удачи воина в «Беовульфе» вытесняется, очевидно под христианским влиянием, новой его трактовкой - как источника несчастий. В этой связи особый интерес представляет последняя часть поэмы - единоборство героя с драконом. В отместку за похищение драгоценности из клада дракон, который сторожил эти древние сокровища, нападает на селения, предавая огню и гибели окружающую страну. Беовульф вступает в схватку с драконом, но нетрудно убедиться, что автор поэмы не усматривает причины, побудившей героя на этот подвиг, в учиненных чудовищем злодеяниях. Цель Беовульфа - отнять у дракона клад. Дракон сидел на кладе три столетия, но еще прежде эти ценности принадлежали людям, и Беовульф желает возвратить их роду человеческому. Умертвив страшного врага и сам получив роковую рану, герой выражает предсмертное желание: увидеть золото, которое он вырвал иа когтей его стража. Созерцание этих богатств доставляет ему глубокое удовлетворение. Однако затем происходит нечто прямо противоречащее словам Беовульфа о том, что он завоевал клад для своего народа, а именно: на погребальный костер вместе с телом короля его сподвижники возлагают и все эти сокровища и сжигают их, а остатки погребают в кургане. Над кладом тяготело древнее заклятье, и он бесполезен людям; из-за этого заклятья, нарушенного по неведению, Беовульф, по-видимому, и погибает. Поэма завершается предсказанием бедствий, которые обрушатся на гаутов после кончины их короля.

Борьба за славу и драгоценности, верность вождю, кровавая месть как императив поведения, зависимость человека от царящей в мире Судьбы и мужественная встреча с нею, трагическая гибель героя - все это определяющие темы не одного только «Беовульфа», но и других памятников германского эпоса.

Старшая Эдда

Песни о богах и героях, условно объединяемые названием «Старшая Эдда» (Название «Эдда» было дано в XVII веке первым исследователем рукописи, который перенес на нее наименование книги исландского поэта и историка XIII века Снорри Стурлусона, так как Снорри в рассказе о мифах опирался на песни о богах. Поэтому трактат Снорри принято называть «Младшей Эддой», а собрание мифологических и героических песен - «Старшей Эддой». Этимология слова «Эдда» неясна.), сохранились в рукописи, которая датируется второй половиной XIII века. Неизвестно, была ли эта рукопись первой, либо у нее были какие-то предшественники. Предыстория рукописи так же неизвестна, как и предыстория рукописи «Беовульфа». Существуют, кроме того, некоторые другие записи песен, также причисляемых к эддическим. Неизвестна и история самих песен, и на этот счет выдвигались самые различные точки зрения и противоречащие одна другой теории. Диапазон в датировке песен нередко достигает нескольких столетий. Не все песни возникли в Исландии: среди них имеются песни, восходящие к южногерманским прототипам; в «Эдде» встречаются мотивы и персонажи, знакомые по англосаксонскому эпосу; немало было, видимо, принесено из других скандинавских стран. Не останавливаясь на бесчисленных контроверзах по поводу происхождения «Старшей Эдды», отметим только, что в самом общем виде развитие в науке шло от романтических представлений о чрезвычайной древности и архаической природе песен, выражающих «дух народа», к трактовке их как книжных сочинений средневековых ученых - «антикваров», которые подражали старинной поэзии и стилизовали под миф свои религиозно-философские воззрения.

Ясно одно: песни о богах и героях были популярны в Исландии в XIII веке. Можно полагать, что, по крайней мере, часть их возникла намного раньше, еще в бесписьменный период. В отличие от песен исландских поэтов-скальдов, почти для каждой из коих мы знаем автора, эддические песни анонимны. Мифы о богах, рассказы о Хельги, Сигурде, Брюнхильд, Атли, Гудрун были общенародным достоянием, и человек, пересказывавший или записавший песнь, даже пересоздавая ее, не считал себя ее автором. Перед нами - эпос, но эпос очень своеобразный. Это своеобразие не может не броситься в глаза при чтении «Старшей Эдды» после «Беовульфа». Вместо пространной, неторопливо текущей эпопеи здесь перед нами - динамичная и сжатая песнь, в немногих словах или строфах излагающая судьбы героев или богов, их речи и поступки. Специалисты объясняют эту необычную для эпического стиля спрессованность эддических песен спецификой исландского языка. Но нельзя не отметить и еще одно обстоятельство. Широкое эпическое полотно, подобное «Беовульфу» или «Песни о нибелунгах», вмещает в себя несколько сюжетов, множество сцен, объединяемых общими героями и временной последовательностью, тогда как песни «Старшей Эдды» обычно (хотя и не всегда) сосредоточивают внимание на одном эпизоде. Правда, большая их «отрывочность» не мешает наличию в тексте песен разнообразных ассоциаций с сюжетами, которые разрабатываются в других песнях, вследствие чего изолированное чтение отдельно взятой песни затрудняет ее понимание,- разумеется, понимание современным читателем, ибо средневековые исландцы, можно не сомневаться, знали и остальное. Об этом свидетельствуют не только разбросанные по песням намеки на события, в них не описываемые, но и кеннинги. Если для понимания кеннинга типа «земля ожерелий» (женщина) или «змея крови» (меч) достаточно было лишь привычки, то такие кеннинги, как, например, «страж Мидгарда», «сын Игга», «сын Одина», «потомок Хлодюн», «муж Сив», «отец Магни» или «хозяин козлов», «убийца змея», «возничий», предполагали у читателей или слушателей знание мифов, из которых только и можно было узнать, что во всех случаях подразумевался бог Тор.

Песни о богах и героях в Исландии не «разбухали» в обширные эпопеи, как это имело место во многих других случаях (В «Беовульфе» 3182 стиха, в «Песни о нибелунгах» втрое больше (2379 строф по четыре стиха в каждой), тогда как в самой длинной из эддических песен, «Речах Высокого», всего 164 строфы (число стихов в строфах колеблется), и ни одна другая песнь, кроме «Гренландских речей Атли», не превышает сотни строф.). Конечно, сама по себе длина поэмы мало о чем говорит, но контраст тем не менее разительный. Сказанное не означает, что эддическая песнь во всех случаях ограничивалась разработкой одного эпизода. В «Прорицании вёльвы» сохранилась мифологическая история мира от его создания и до предрекаемой колдуньей гибели вследствие проникшего в него зла и даже до возрождения и обновления мира. Ряд этих сюжетов затрагивается и в «Речах Вафтруднира» и в «Речах Гримнира». Эпический охват характеризует и «Пророчество Грипира», где как бы резюмируется весь цикл песен о Сигурде. Но самые широкие картины мифологии или героической жизни в «Старшей Эдде» всегда даются очень лаконично и даже, если угодно, «конспективно». Эта «конспективность» особенно видна в так называемых «тулах» - перечнях мифологических (а иногда и исторических) имен (См. «Прорицание вёльвы», ст. 11-13, 15, 16, «Речи Гримнира», ст. 27 след., «Песнь о Хюндле», ст. 11 след.). Нынешнего читателя обилие имен собственных, даваемых к тому же без дальнейших пояснений, ставит в тупик,- они ничего ему не говорят. Но для скандинава того времени дело обстояло совершенно не так! С каждым именем в его памяти связывался определенный эпизод мифа или героической эпопеи, и это имя служило ему как бы знаком, который обычно нетрудно было расшифровать. Для понимания того или иного имени специалист вынужден обращаться к справочникам, память же средневекового исландца, более емкая и активная, чем наша, в силу того что приходилось полагаться только на нее, без затруднений выдавала ему нужную информацию, и при встрече с этим именем в его сознании развертывался весь относящийся к нему рассказ. Иными словами, в сжатой и сравнительно немногословной эддической песни «закодировано» куда больше содержания, чем это может показаться непосвященному.

Отмеченные обстоятельства - то, что некоторые черты песен «Старшей Эдды» на современный вкус кажутся странными и лишенными эстетической ценности (ибо какое же художественное наслаждение можно ныне получить от чтения неведомо чьих имен!), равно и то, что песни эти не развертываются в широкую эпопею, наподобие произведений англосаксонского и немецкого эпоса,- свидетельствуют об их архаичности. В песнях широко применяются фольклорные формулы, клише и иные стилистические приемы, характерные для устного стихосложения. Типологическое сопоставление «Старшей Эдды» с другими памятниками эпоса также заставляет отнести ее генезис к весьма отдаленным временам, во многих случаях к более ранним, чем начало заселения Исландии скандинавами в конце IX - начале X века. Хотя сохранившаяся рукопись «Эдды» - младшая современница «Песни о нибелунгах», эддическая поэзия отражает более раннюю стадию культурного и общественного развития. Объясняется это тем, что в Исландии и в XIII веке не были изжиты доклассовые отношения и несмотря на принятие христианства еще в 1000 году исландцы усвоили его сравнительно поверхностно и сохранили живую связь с идеологией языческой поры. В «Старшей Эдде» можно найти следы христианского влияния, но в целом ее дух и содержание очень от него далеки, Это скорее дух воинственных викингов, и, вероятно, к эпохе викингов, периоду широкой военной и переселенческой экспансии скандинавов (IX- XI века), восходит немалая часть эддического поэтического наследия. Герои песен «Эдды» не озабочены спасением души, посмертная награда - это долгая память, оставляемая героем среди людей, и пребывание павших в бою витязей в чертоге Одина, где они пируют и заняты воинскими забавами.

Обращает на себя внимание разностильность песен, трагических и комических, элегических монологов и драматизированных диалогов, поучения сменяются загадками, прорицания - повествованиями о начале мира. Напряженная риторика и откровенная дидактичность многих песен контрастируют со спокойной объективностью повествовательной прозы исландских саг. Этот контраст заметен и в самой «Эдде», где стихи нередко перемежаются прозаическими кусками. Может быть, то были добавленные позднее комментарии, но не исключено, что сочетание поэтического текста с прозой образовывало органическое целое еще и на архаической стадии существования эпоса, придавая ему дополнительную напряженность.

Эддические песни не составляют связного единства, и ясно, что до нас дошла лишь часть их. Отдельные песни кажутся версиями одного произведения; так, в песнях о Хельги, об Атли, Сигурде и Гудрун один и тот же сюжет трактуется по-разному. «Речи Атли» иногда истолковывают как позднейшую расширенную переработку более древней «Песни об Атли».

В целом же все эддические песни подразделяются на песни о богах и песни о героях. Песни о богах содержат богатейший материал по мифологии, это наш важнейший источник для познания скандинавского язычества (правда, в очень поздней, так сказать, «посмертной» его версии) .

Образ мира, выработанный мыслью народов Северной Европы, во многом зависел от образа их жизни. Скотоводы, охотники, рыбаки и мореходы, в меньшей мере земледельцы, они жили в окружении суровой и слабо освоенной ими природы, которую их богатая фантазия легко населяла враждебными силами. Центр их жизни - обособленный сельский двор. Соответственно и все мироздание моделировалось ими в виде системы усадеб. Подобно тому как вокруг их усадеб простирались невозделанные пустоши или скалы, так и весь мир мыслился ими состоящим из резко противопоставленных друг другу сфер: «срединная усадьба» (Мидгард (ударение на первый слог)), т. е. мир человеческий, окружена миром чудищ, великанов, постоянно угрожающих миру культуры; этот дикий мир хаоса именовали Утгардом (буквально: «то, что находится за оградой, вне пределов усадьбы») (В состав Утгарда входят Страна великанов - ётунов, Страна альвов - карликов.). Над Мидгардом высится Асгард - твердыня богов - асов. Асгард соединен с Мидгардом мостом, образованным радугой. В море плавает мировой змей, тело его опоясывает весь Мидгард. В мифологической топографии народов Севера важное место занимает ясень Иггдрасиль, связывающий все эти миры, в том числе и нижний - царство мертвых Хель.

Рисующиеся в песнях о богах драматические ситуации обычно возникают как результат столкновений или соприкосновений, в которые вступают разные миры, противопоставленные один другому то по вертикали, то по горизонтали. Один посещает царство мертвых - для того чтоб заставить вёльву открыть тайны грядущего, и страну великанов, где выспрашивает Вафтруднира. В мир великанов отправляются и другие боги (для добывания невесты или молота Тора). Однако песни не упоминают визитов асов или великанов в Мидгард. Противопоставление мира культуры миру некультуры общо и для эддических песен, и для «Беовульфа»; как мы знаем, в англосаксонском эпосе земля людей тоже именуется «срединным миром». При всех различиях между памятниками и сюжетами и здесь и там мы сталкиваемся с темой борьбы против носителей мирового зла - великанов и чудовищ.

Как Асгард представляет собой идеализированное жилище людей, так и боги скандинавов во многом подобны людям, обладают их качествами, включая и пороки. Боги отличаются от людей ловкостью, знаниями, в особенности - владением магией, но они - не всеведущи по своей природе и добывают знания у более древних родов великанов и карликов. Великаны - главные враги богов, и с ними боги ведут непрекращающуюся войну. Глава и вождь богов Один и иные асы стараются перехитрить великанов, тогда как Тор борется с ними с помощью своего молота Мьёлльнира. Борьба против великанов - необходимое условие существования мироздания; не веди ее боги - великаны давно погубили бы и их самих, и род людской. В этом конфликте боги и люди оказываются союзниками. Тора часто называли «заступником людей». Один помогает мужественным воинам и забирает к себе павших героев. Он добыл мед поэзии, принеся самого себя в жертву, добыл руны - священные тайные знаки, при помощи которых можно творить всяческое колдовство. В Одине видны черты «культурного героя» - мифического предка, наделившего людей необходимыми навыками и знаниями.

Антропоморфность асов сближает их с богами античности, однако, в отличие от последних, асы не бессмертны. В грядущей космической катастрофе они вместе со всем миром погибнут в борьбе с мировым волком. Это придает их борьбе против чудовищ трагический смысл. Подобно тому как герой эпоса знает свою судьбу и смело идет навстречу неизбежному, так и боги: в «Прорицании вёльвы» колдунья вещает Одину о близящейся роковой схватке. Космическая катастрофа явится результатом морального упадка, ибо асы некогда нарушили данные ими обеты, и это ведет к развязыванию в мире сил зла, с которыми уже невозможно совладать. Вёльва рисует впечатляющую картину расторжения всех священных связей: см. строфу 45 ее пророчеств, где предрекается самое страшное, что может случиться с человеком, на взгляд членов общества, в котором еще сильны родовые традиции,- вспыхнут распри между родственниками, «братья начнут биться друг с другом...».

Эллинские боги имели среди людей своих любимчиков и подопечных, которым всячески помогали. Главное же у скандинавов - не покровительство божества отдельному племени или индивиду, а сознание общности судеб богов и людей в их конфликте с силами, несущими упадок и окончательную гибель всему живому. Поэтому вместо светлой и радостной картины эллинской мифологии эддические песни о богах рисуют полную трагизма ситуацию всеобщего мирового движения навстречу неумолимой судьбе.

Герой перед лицом Судьбы - центральная тема героических песен. Обычно герой осведомлен о своей участи: либо он одарен способностью проникать в будущее, либо ему кто-то открыл его. Какова должна быть позиция человека, знающего наперед о грозящих ему бедах и конечной гибели? Вот проблема, на которую эддические песни предлагают однозначный и мужественный ответ. Знание судьбы не повергает героя в фаталистическую апатию и не побуждает его пытаться уклониться от грозящей ему гибели; напротив, будучи уверен в том, что выпавшее ему в удел неотвратимо, он бросает вызов судьбе, смело принимает ее, заботясь только о посмертной славе. Приглашенный в гости коварным Атли Гуннар заранее знает о подстерегающей его опасности, но без колебаний отправляется в путь: так велит ему чувство героической чести. Отказываясь откупиться золотом от смерти, он гибнет. «...Так должен смелый, кольца дарящий, // добро защищать!» («Гренландская Песнь об Атли», 31).

Но наивысшее благо - доброе имя героя. Все преходяще, гласят афоризмы житейской мудрости, и родня, и богатство, и собственная жизнь,- навсегда остается одна только слава о подвигах героя («Речи Высокого», 76, 77). Как и в «Беовульфе», в эддических песнях слава обозначается термином, который одновременно имел значение «приговор» (древнеисл. domr, древне-англ. dom),- герой озабочен тем, чтобы его подвиги не были забыты людьми. Ибо судят его люди, а не какая-либо верховная инстанция. Героические песни «Эдды», несмотря на то что они существовали в христианскую эпоху, не упоминают суда божьего, все свершается на земле, и к ней приковано внимание героя.

В отличие от персонажей англосаксонской эпопеи - вождей, которые возглавляют королевства или дружины, скандинавские герои действуют в одиночестве. Исторический фон отсутствует («Песнь о Хлёде», хранящая отголоски каких-то исторических событий, кажется исключением.), и упоминаемые в «Эдде» короли эпохи Великих переселений [Атли - король гуннов Аттила, Ёрмунрекк - остготский король Германарих (Эрманарих), Гуннар - бургундский король Гундахарий] утратили с историей всякую связь. Между тем исландцы того времени пристально интересовались историей, и от XII и XIII веков сохранилось немало созданных ими исторических сочинений. Дело, следовательно, не в отсутствии у них исторического сознания, а в особенностях трактовки материала в исландских героических песнях. Автор песни сосредоточивает все свое внимание исключительно на герое, на его жизненной позиции и судьбе (В Исландии в период записи героических песен не существовало государства; между тем исторические мотивы интенсивно проникают в эпос обычно в условиях государственной консолидации.).

Другое отличие эддического эпоса от англосаксонского - более высокая оценка женщины и интерес к ней. В «Беовульфе» фигурируют королевы, служащие украшением двора и залогом мира и дружеских связей между племенами, но и только. Какой разительный контраст этому являют героини исландских песен! Перед нами - яркие, сильные натуры, способные на самые крайние, решительные поступки, которые определяют все развитие событий. Роль женщины в героических песнях «Эдды» не меньшая, чем мужчины. Мстя за обман, в который она была введена, Брюнхильд добивается гибели любимого ею Сигурда и умерщвляет себя, не желая жить после его смерти: «...не слабой была жена, если заживо // в могилу идет за мужем чужим...» («Краткая Песнь о Сигурде», 41). Вдова Сигурда Гудрун тоже охвачена жаждой мести: но мстит она не братьям - виновникам гибели Сигурда, а своему второму мужу, Атли, который убил ее братьев; в этом случае родственный долг действует безотказно, причем жертвой ее мести падают прежде всего их сыновья, кровавое мясо которых Гудрун подает Атли в качестве угощения, после этого она умерщвляет мужа и погибает сама в запаленном ею пожаре. Эти чудовищные поступки тем не менее имеют определенную логику: они не означают, что Гудрун была лишена чувства материнства. Но дети ее от Атли не были членами ее рода, они входили в род Атли; не принадлежал к ее роду и Сигурд. Поэтому Гудрун должна мстить Атли за гибель братьев, своих ближайших сородичей, но не мстит братьям за убийство ими Сигурда,- даже мысль о подобной возможности не приходит ей в голову! Запомним это - ведь сюжет «Песни о нибелунгах» восходит к тем же сказаниям, но развивается совсем иначе.

Родовое сознание вообще господствует в песнях о героях. Сближение различных по происхождению сказаний, как заимствованных с юга, так и собственно скандинавских, объединение их в циклы сопровождалось установлением общей генеалогии фигурирующих в них персонажей. Хёгни из вассала бургундских королей был превращен в их брата. Брюнхильд получила отца и, что еще важнее, брата Атли, вследствие чего ее смерть оказалась причинно связанной с гибелью бургундских Гьюкунгов: Атли завлек их к себе и умертвил, осуществляя кровную месть за сестру. У Сигурда появились предки - Вёльсунги, род, восходивший к Одину. «Породнился» Сигурд и с героем поначалу совершенно обособленного сказания - Хельги, они стали братьями, сыновьями Сигмунда. В «Песни о Хюндле» в центре внимания находятся перечни знатных родов, и великанша Хюндля, которая рассказывает юноше Оттару о его предках, открывает ему, что он связан родством со всеми прославленными семьями Севера, в том числе и с Вёльсунгами, Гьюкунгами и в конечном счете даже с самими асами.

Художественное и культурно-историческое значение «Старшей Эдды» огромно. Она занимает одно из почетных мест в мировой литературе. Образы эддических песен наряду с образами саг поддерживали исландцев на всем протяжении их нелегкой истории, в особенности в тот период, когда этот маленький народ, лишенный национальной независимости, был почти обречен на вымирание и в результате чужеземной эксплуатации, и от голода и эпидемий. Память о героическом и легендарном прошлом давала исландцам силы продержаться и не погибнуть.

Песнь о нибелунгах

В «Песни о нибелунгах» мы вновь встречаемся с героями, известными из эддической поэзии: Зигфрид (Сигурд), Кримхильда (Гудрун), Брюнхильда (Брюнхильд), Гунтер (Гуннар), Этцель (Атли), Хаген (Хёгни). Их поступки и судьбы на протяжении веков владели воображением и скандинавов и немцев. Но сколь различна трактовка одних и тех же персонажей и сюжетов! Сопоставление исландских песен с немецким эпосом показывает, какие большие возможности для самобытной поэтической интерпретации существовали в рамках одной эпической традиции. «Историческое ядро», к которому восходила эта традиция, гибель бургундского королевства в 437 году и смерть гуннского короля Аттилы в 453 году, послужило поводом для появления высоко оригинальных художественных творений. На исландской и на немецкой почве сложились произведения, глубоко несходные между собой как в художественном отношении, так и в оценке и понимании действительности, которую они изображали.

Исследователи отделяют элементы мифа и сказки от исторических фактов и правдивых зарисовок морали и быта, обнаруживают в «Песни о нибелунгах» старые и новые пласты и противоречия между ними, не сглаженные в окончательной редакции песни. Но заметны ли были все эти «швы», несообразности и наслоения людям того времени? Нам уже приходилось высказывать сомнение в том, что «поэзия» и «правда» столь же четко противопоставлялись в средние века, как в новое время. Несмотря на то что подлинные события истории бургундов или гуннов искажены в «Песни о нибелунгах» до неузнаваемости, можно предположить: автор и его читатели воспринимали песнь как историческое повествование, правдиво, в силу своей художественной убедительности, рисующее дела минувших веков.

Каждая эпоха по-своему объясняет историю, исходя из присущего ей понимания общественной причинности. Как рисует прошлое народов и королевств «Песнь о нибелунгах»? Исторические судьбы государств воплощены в истории правящих домов. Бургунды-это, собственно, Гунтер с братьями, и гибель бургундского королевства состоит в истреблении его властителей и их войска. Точно так же гуннская держава целиком сосредоточена в Этцеле. Поэтическое сознание средневековья рисует исторические коллизии в виде столкновения индивидов, поведение которых определено их страстями, отношениями личной верности или кровной вражды, кодексом родовой и личной чести. Но вместе с тем эпопея возводит индивидуальное в ранг исторического. Для того чтобы это стало ясно, достаточно наметить, в самых общих чертах, сюжет «Песни о нибелунгах».

При дворе бургундских королей появляется прославленный герой Зигфрид нидерландский и влюбляется в их сестру Кримхильду. Сам же король Гунтер желает вступить в брак с исландской королевой Брюнхильдой. Зигфрид берется помочь ему в сватовстве. Но эта помощь связана с обманом: богатырский подвиг, свершение которого является условием успеха сватовства, на самом деле содеял не Гунтер, а Зигфрид, укрывшийся под плащом-невидимкой. Брюнхильда не могла не заметить доблестей Зигфрида, но ее уверяют, что он всего лишь вассал Гунтера, и она горюет из-за мезальянса, в который вступила сестра ее мужа, тем самым ущемив и ее сословную гордость. Спустя годы по настоянию Брюнхильды Гунтер приглашает Зигфрида с Кримхильдой к себе в Вормс, и здесь во время перепалки королев (чей муж доблестнее?) обман раскрывается. Оскорбленная Брюнхильда мстит обидчику Зигфриду, который имел неосторожность отдать своей жене перстень и пояс, снятые им с Брюнхильды. Месть осуществляет вассал Гунтера Хаген. Герой предательски умерщвлен на охоте, а золотой клад, некогда отвоеванный Зигфридом у сказочных нибелунгов, королям удается выманить у Кримхильды, и Хаген скрывает его в водах Рейна. Минуло тринадцать лет. Гуннский властитель Этцель овдовел и ищет новую супругу. До его двора дошел слух о красоте Кримхильды, и он отправляет посольство в Вормс. После долгого сопротивления безутешная вдова Зигфрида соглашается на второй брак для того, чтобы получить средства отмстить за убийство любимого. Еще спустя тринадцать лет она добивается у Этцеля приглашения ее братьев к ним в гости. Несмотря на попытки Хагена предотвратить визит, грозящий стать роковым, бургун-ды с дружиной отправляются с Рейна на Дунай. (В этой части песни бургунды именуются нибелунгами.) Почти немедля после их прибытия вспыхивает ссора, перерастающая во всеобщую резню, в которой погибают бургундские и гуннские дружины, сын Кримхильды и Этцеля, ближайшие приближенные королей и братья Гуннара. Наконец-то Гуннар и Хаген в руках охваченной жаждой мести королевы; она приказывает обезглавить своего брата, после чего собственными руками умерщвляет Хагена. Старый Хильдебранд, единственный оставшийся в живых дружинник короля Дитриха Бернского, карает Кримхильду. В живых остаются стенающие от горя Этцель и Дитрих. Так завершается «рассказ о гибели нибелунгов».

В нескольких фразах можно пересказать лишь голый костяк фабулы огромной поэмы. Эпически-неторопливое повествование подробно живописует придворные досуги и рыцарские турниры, пиры и войны, сцены сватовства и охоты, путешествия в дальние страны и все другие стороны пышной и утонченной куртуазной жизни. Поэт буквально с чувственной радостью повествует о богатом оружии и драгоценных одеяниях, подарках, которыми правители награждают рыцарей, а хозяева вручают гостям. Все эти статические изображения, несомненно, представляли для средневековой аудитории не меньший интерес, нежели сами драматические события. Битвы также обрисованы во всех деталях, и хотя в них участвуют большие массы воинов, поединки, в которые вступают главные персонажи, даны «крупным планом». В песни постоянно предвосхищается трагический исход. Нередко такие предуказания роковой судьбы всплывают в картинах благополучия и празднеств,- осознание контраста между настоящим и грядущим порождало у читателя чувство напряженного ожидания, несмотря на заведомое знание им фабулы, и цементировало эпопею как художественное целое. Персонажи очерчены с исключительной ясностью, их не спутаешь друг с другом. Разумеется, герой эпического произведения - не характер в современном понимании, не обладатель неповторимых свойств, особой индивидуальной психологии. Эпический герой - тип, воплощение качеств, которые признавались в ту эпоху наиболее существенными или образцовыми. «Песнь о нибелунгах» возникла в обществе существенно ином, чем исландское «народоправство», и подверглась окончательной обработке в то время, когда феодальные отношения в Германии, достигнув расцвета, обнаружили присущие им противоречия, в частности противоречия между аристократической верхушкой и мелким рыцарством. В песни выражены идеалы феодального общества: идеал вассальной верности господину и рыцарского служения даме, идеал властителя, пекущегося о благе подданных и щедро награждающего ленников.

Однако немецкий героический эпос не довольствуется демонстрацией этих идеалов. Его герои, в отличие от героев рыцарского романа, возникшего во Франции и как раз в то время перенятого в Германии, не переходят благополучно от одного приключения к другому; они оказываются в ситуациях, в которых следование кодексу рыцарской чести влечет их к гибели. Блеск и радость идут рука об руку со страданием и смертью. Это сознание близости столь противоположных начал, присущее и героическим песням «Эдды», образует лейтмотив «Песни о нибелунгах», в первой же строфе которой обозначена тема: «пиры, забавы, несчастия и горе», равно как и «кровавые распри». Всякая радость завершается горем,- этой мыслью пронизана вся эпопея. Нравственные заповеди поведения, обязательного для благородного воина, подвергаются в песни испытаниям, и не все ее персонажи с честью выдерживают проверку.

В этом отношении показательны фигуры королей, куртуазных и щедрых, но вместе с тем постоянно обнаруживающих свою несостоятельность. Гунтер овладевает Брюнхильдой только с помощью Зигфрида, в сравнении с которым проигрывает и как мужчина, и как воин, и как человек чести. Сцена в королевской опочивальне, когда разгневанная Брюнхильда, вместо того чтобы отдаться жениху, связывает его и подвешивает на гвоздь, естественно, вызывала хохот у аудитории. Во многих ситуациях бургундский король проявляет вероломство и трусость. Мужество пробуждается у Гунтера лишь в конце поэмы. А Этцель? В критический момент его добродетели оборачиваются нерешительностью, граничащей с полным параличом воли. Из зала, где убивают его людей и где только что Хаген зарубил его сына, гуннского короля спасает Дитрих; Этцель доходит дотого, что на коленях молит своего вассала о помощи! Он пребывает в оцепенении вплоть до конца, способный лишь оплакивать неисчислимые жертвы. Среди королей исключение составляет Дитрих Бернский, который пытается играть роль примирителя враждующих клик, но без успеха. Он единственный, помимо Этцеля, остается в живых, и некоторые исследователи видят в этом проблеск надежды, оставляемой поэтом после того, как он нарисовал картину всеобщей гибели; но Дитрих, образец «куртуазной гуманности», остается жить одиноким изгнанником, лишившимся всех друзей и вассалов.

Героический эпос бытовал в Германии при дворах крупных феодалов. Но поэты, его создававшие, опираясь на германские героические предания, по-видимому, принадлежали к мелкому рыцарству (Не исключено, однако, что «Песнь о нибелунгах» написана духовным лицом. См. примечания.). Этим, в частности, объясняется их страсть к воспеванию княжеской щедрости и к описанию подарков, безудержно расточаемых сеньорами вассалам, друзьям и гостям. Не по этой ли причине поведение верного вассала оказывается в эпопее более близким к идеалу, нежели поведение государя, все более превращающегося в статичную фигуру? Таков маркграф Рюдегер, поставленный перед дилеммой: выступить на стороне друзей или в защиту сеньора, и павший жертвой ленной верности Этцелю. Символом его трагедии, очень внятным для средневекового человека, было то, что маркграф погиб от меча, им же подаренного, отдав перед тем Хагену, бывшему другу, а ныне врагу, свой боевой щит. В Рюдегере воплощены идеальные качества рыцаря, вассала и друга, но при столкновении с суровой действительностью их обладателя ожидает трагическая судьба. Конфликт между требованиями вассальной этики, не принимающей во внимание личных склонностей и чувств участников ленного договора, и моральными принципами дружбы раскрыт в этом эпизоде с большей глубиной, чем где-либо в средневековой германской поэзии.

Хёгни не играет в «Старшей Эдде» главной роли. В «Песни о нибелунгах» Хаген вырастает в фигуру первого плана. Его вражда с Кримхильдой - движущая сила всего повествования. Мрачный, безжалостный, расчетливый Хаген, не колеблясь, идет на вероломное убийство Зигфрида, сражает мечом невинного сына Кримхильды, прилагает все силы для того, чтобы утопить в Рейне капеллана. Вместе с тем Хаген - могучий, непобедимый и бесстрашный воин. Из всех бургундов он один отчетливо понимает смысл приглашения к Этцелю: Кримхильда не оставила мысли об отмщении за Зигфрида и главным своим врагом считает именно его, Хагена. Тем не менее, энергично отговаривая вормсских королей от поездки в гуннскую державу, он прекращает споры, как только один из них упрекает его в трусости. Раз решившись, он проявляет максимум энергии при осуществлении принятого плана. Перед переправой через Рейн вещие жены открывают Хагену, что никто из бургундов не возвратится живым из страны Этцеля. Но, зная судьбу, на которую они обречены, Хаген уничтожает челн - единственное средство переплыть реку, дабы никто не мог отступить. В Хагене, пожалуй, в большей мере, чем в других героях песни, жива старинная германская вера в Судьбу, которую надлежит активно принять. Он не только не уклоняется от столкновения с Кримхильдой, но сознательно его провоцирует. Чего стоит одна лишь сцена, когда Хаген и его сподвижник шпильман Фолькер сидят на скамье и Хаген отказывается встать перед приближающейся королевой, демонстративно поигрывая мечом, который он некогда снял с убитого им Зигфрида.

Сколь мрачными ни выглядят многие поступки Хагена, песнь не выносит ему морального приговора. Это объясняется, вероятно, как авторской позицией (пересказывающий «сказанья давно минувших дней» автор воздерживается от активного вмешательства в повествование и от оценок), так и тем, что Хаген вряд ли представлялся однозначной фигурой. Он - верный вассал, до конца служащий своим королям. В противоположность Рюдегеру и другим рыцарям, Хаген лишен всякой куртуазности. В нем больше от старогерманского героя, чем от рафинированного рыцаря, знакомого с воспринятыми из Франции утонченными манерами. Мы ничего не знаем о каких-либо его брачных и любовных привязанностях. Между тем служение даме - неотъемлемая черта куртуазности. Хаген как бы олицетворяет прошлое - героическое, но уже преодоленное новой, более сложной культурой.

Вообще различие между старым и новым осознается в «Песни о нибелунгах» яснее, чем в германской поэзии раннего средневековья. Кажущиеся отдельным исследователям «непереваренными» в контексте немецкой эпопеи фрагменты более ранних произведений (темы борьбы Зигфрида с драконом, отвоевания им клада у нибелунгов, единоборства с Брюнхильдой, вещие сестры, предрекающие гибель бургундов, и т. п.), независимо от сознательного замысла автора, выполняют в ней определенную функцию: они сообщают повествованию архаичность, которая позволяет установить временную дистанцию между современностью и давно минувшими днями. Вероятно, этой цели служили и иные сцены, отмеченные печатью логической несообразности: переправа огромного войска в одной лодке, с которой Хаген управился за день, или схватка сотен и тысяч воинов, происходящая в пиршественном зале Этцеля, или успешное отражение двумя героями атаки целого полчища гуннов. В эпосе, повествующем о прошлом, такие вещи допустимы, ибо в былые времена чудесное оказывалось возможным. Время принесло большие перемены, как бы говорит поэт, и в этом тоже проявляется средневековое чувство истории.

Конечно, это чувство истории весьма своеобразно. Время не течет в эпосе непрерывным потоком,- оно идет как бы толчками. Жизнь скорее покоится, нежели движется. Несмотря на то что песнь охватывает временной промежуток почти в сорок лет, герои не стареют. Но это состояние покоя нарушается действиями героев, и тогда наступает время значимое. По окончании действия время «выключается». «Скачкообразность» присуща и характерам героев. В начале Кримхильда - кроткая девушка, затем - убитая горем вдова, во второй половине песни - охваченная жаждой мести «дьяволица». Эти изменения внешне обусловлены событиями, но психологической мотивировки столь резкого перелома в душевном состоянии Кримхилъды в песни нет. Средневековые люди не представляли себе развития личности. Человеческие типы играют в эпосе роли, заданные им судьбой и той ситуацией, в которую они поставлены.

«Песнь о нибелунгах» явилась результатом переработки материала германских героических песен и сказаний в эпопею широкого масштаба. Эта переработка сопровождалась и приобретениями и потерями. Приобретениями - ибо безымянный автор эпопеи заставил по-новому зазвучать древние предания и сумел необычайно наглядно и красочно (Красочно в буквальном смысле слова: автор охотно и со вкусом дает цветовые характеристики одежд, драгоценностей и оружия героев. Контрасты и сочетания красного, золотого, белого цветов в его описаниях живо напоминают средневековую книжную миниатюру. Поэт и сам как бы имеет ее перед глазами (см. строфу 286).), во всех подробностях развернуть каждую сцену сказаний о Зигфриде и Кримхильде, более лаконично и сжато изложенных в произведениях его предшественников. Потребовались выдающийся талант и большое искусство для того, чтобы песни, насчитывавшие не одно столетие, вновь приобрели актуальность и художественную силу для людей XIII века, которые имели во многом уже совершенно иные вкусы и интересы. Потерями - ибо переход от высокой героики и пафоса непреклонной борьбы с Судьбою, присущих раннему германскому эпосу, вплоть до «воли к смерти», владевшей героем древних песен, к большему элегизму и воспеванию страдания, к сетованиям на горести, которые неизменно сопровождают людские радости, переход, безусловно, незавершенный, но тем не менее вполне явственный, сопровождался утратой эпическим героем былой цельности и монолитности, равно как и известным измельчанием тематики вследствие компромисса между языческой и христиански-рыцарской традициями; «разбухание» старых лапидарных песен в многословную, изобилующую вставными эпизодами эпопею вело к некоторому ослаблению динамизма и напряженности изложения. «Песнь о нибелунгах» родилась из потребностей новой этики и новой эстетики, во многом отошедших от канонов архаического эпоса варварской поры. Формы, в которых выражены здесь представления о человеческой чести и достоинстве, о способах их утверждения, принадлежат феодальной эпохе. Но накал страстей, обуревавших героев эпопеи, острые конфликты, в которых их сталкивает судьба, и поныне не могут не увлекать и не потрясать читателя.

Список литературы

Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта http://izbakurnog.historic.ru/

Еще из раздела Религия и мифология:

- Курсовая работа: Исторические условия возникновения и развития христианства

- Курсовая работа: Особенности отношения человека и абсолюта в религиозной системе иудаизма (на материале анализа текста "Тора. Книга Бытия")

Эпос - это не что иное, как художественная словесность. Ее основными признаками являются событийность, повествование, лирические отступления и диалоги. имеют как прозаическую, так и стихотворную форму. Подобные повествования можно встретить в народной словесности. Нередко они описываются и в произведениях конкретных авторов.

Народный эпос

В сознании первобытных людей неразделимо существовали некоторые зачатки искусства и науки, морали, религии и прочих видов направлений общественного развития. Только несколько позже все они обрели самостоятельность.

Частью культовых, религиозных, бытовых и трудовых обрядов стало словесное искусство, основным выражением которого являются древнейшие сказания. Именно в них отразились те, порой фантастические, представления, которые люди имели о себе и об окружающем их мире.

Одним из самых древних видов народного творчества является сказка. Это произведение, имеющее волшебный, авантюрный или бытовой характер, обладающее неразрывной связью с действительностью. Его герои - это герои устного эпического творчества.

Донаучные представления людей о мире нашли свое отражение и в мифах. Это повествование о духах и богах, а также об эпических героях.

К мифам довольно близки легенды. Они представляют собой полуфантастические сказания, о событиях, которые происходили в действительности. Герои легенд - реально жившие в те времена люди.

Об исторических событиях, имевших место в Древней Руси, повествуют былины. песни или стихотворные сказания. В них эпический герой - это, как правило, богатырь. Он неизменно воплощает в себе народные идеалы любви к родной земле и мужество. Всем нам хорошо знакомы эпические имена героев русских былин. Это Алеша Попович и Илья Муромец, а также Добрыня Никитич. Однако эпические герои - это не только богатыри. Прославляется в былинах и человек труда. Среди них Микула Селянинович - богатырь-пахарь. Созданы повествования и о других персонажах. Это Святогор - великан, Садко - купец-гусляр и другие.

Герои эпоса

Основным действующим лицом в былинах, сказках и мифах является человек. При этом эпические герои олицетворяют собой народ. То, с чем им приходится сталкиваться в жизни, это не что иное, как судьба государства и общества.

Эпические герои лишены каких бы то ни было эгоистических черт. Кроме того, они внутренне и внешне связаны с общенародным делом.

Эпические герои - это люди, вовсе не лишенные личной психологии. Однако ее основа обязательно является общенародной. Это обстоятельство и делает участника описанных в произведениях событий героем эпоса. Причем он может быть не только победителем, но и побежденным, не только сильным, но и бессильным. Но он обязательно станет эпическим героем, если будет находиться в единстве с общенародной жизнью.

Мировое наследие

У каждого народа есть собственные произведения героического эпоса. В них находят отражение нравы и быт определенной нации, ее взгляд на окружающий мир и основные ценности.

Самым ярким примером героического эпоса восточных славян является былина об Илье Муромце и Соловье-разбойнике. Здесь основное действующее лицо - богатырь. Илья Муромец - эпический герой, центральная фигура многих произведений подобной тематики. Он представлен сочинителями в виде главного защитника своей родины и народа, отразив все основные ценности восточных славян.

Среди самых ярких произведений армянского эпоса находится поэма «Давид Сасунский». В этом произведении отражена борьба народа против захватчиков. Центральная фигура этой поэмы представляет собой олицетворение духа людей, стремящихся обрести свободу и победить иностранных завоевателей.

В немецком героическом эпосе выделяется такое произведение, как «Песня о Нибелунгах». Это предание о витязях. Главное действующее лицо этого произведения - могучий и смелый Зигфрид. Из повествования видна характеристика эпического героя. Он справедлив, и даже когда становится жертвой измены и предательства, остается великодушным и благородным.

Образцом французского эпоса служит «Песня о Роланде». Основной темой данной поэмы является борьба народа с завоевателями. Главный герой при этом наделен смелостью и благородством.

В английском героическом эпосе содержится множество баллад о Робине Гуде. Это легендарный разбойник и защитник всех несчастных и бедных. В балладах говорится о его мужестве, благородстве и веселом нраве.

Илья Муромец

Самым ярким отличительным признаком эпоса является героический характер его повествования. Из таких произведений становится ясно, кто является народным любимцем, и за какие заслуги.

Наиболее ярко образ эпического героя Древней Руси Ильи Муромца нашел свое отражение в былинах, относящихся к киевскому циклу. Их действие происходит либо в самом Киеве, либо возле него. В центре каждого повествования находится князь Владимир. Основной темой этих былин является защита Руси от южных кочевников.

Помимо Ильи Муромца участие в событиях принимают такие богатыри, как Алеша Попович и Добрыня Никитич. По данным исследователей, в общей сложности насчитывается 53 сюжета русских героических былин. Илья Муромец является главным героем в пятнадцати из них. В былинах представлена вся биография русского богатыря, начиная от его рождения и заканчивая смертью. Рассмотрим некоторые из них подробнее.

Исцеление Ильи Муромца

Из этой былины становится понятно, что ее главный герой был сыном крестьянина. Его, калеку, чудесным образом исцелили старцы. Они же и послали молодца служить в Киев, для того чтобы оборонить Русь от грозного врага. Перед уходом из родной деревни Илья Муромец совершил свой первый подвиг. Он вспахал крестьянское поле. И здесь уже показывается богатырская сила этого человека. Ведь он с легкостью выкорчевал на поле пни, а эта работа всегда являлась одной из наиболее тяжелых. Нет ничего удивительного в том, что в былине этот подвиг нашел свое отражение одним из первых. Ведь мирный труд крестьянина всегда служил источником его жизни.

Илья Муромец и Соловей-разбойник

В этой былине выделяют сразу несколько основных исторических эпизодов. Первый из них касается освобождения Чернигова, который осадила вражеская сила. Жители города попросили Илью Муромца остаться у них и быть воеводой. Однако богатырь отказывается и едет служить в Киев. По дороге он встречает Соловья-Разбойника. Этот похож и на птицу, и на человека, и на чудовище. Его сходство с соловьем определяется тем, что живет он в гнезде на дереве и умеет свистеть так же, как и эта птаха. Разбойник он потому, что нападает на людей. Чудовищем его можно назвать из-за разрушительных последствий свиста.

Народу, создавшему это произведение, было крайне важно то, что добрый и благородный молодец Илья Муромец из обычного лука и только одним выстрелом победил Соловья-Разбойника. Важно и то, что никакого преувеличения силы человека в данном эпизоде нет. При этом сказитель высказал свое утверждение об обязательной победе добра над злом. Благодаря этому подвигу Илья Муромец выделился из всех богатырей. Он стал самым основным защитником родной земли, центром для которой является город Киев.

Русские богатыри

Эти герои эпического произведения всегда обладают недюжинной силой. Именно благодаря ей они и становятся необыкновенными людьми. Но, несмотря на это, во всех повествованиях богатырь - это обычный человек, а не какое-то волшебное существо.

В былинах эти люди, обладающие самыми лучшими качествами, противостоят злу в лице змей, чудовищ, а также врагам. Богатыри представляют собой ту силу, которая всегда способна защитить родную землю, восстановить справедливость. Всегда встают они на сторону правды. Рассказы о такой идеальной силе говорят о том, что именно о ней всегда и мечтал наш народ.

Основные черты Ильи Муромца

Этот богатырь является самым любимым героем русских былин. Он наделен могучей силой, которая дает ему выдержку и уверенность. Илья обладает чувством собственного достоинства, которым он никогда не поступится даже перед лицом великого князя.

Народ представляет этого богатыря как защитника всех сирот и вдов. Илья ненавидит бояр, говоря им в лицо всю правду. Однако обиду этот герой забывает, когда над родной землей нависает беда. Кроме того, он призывает и других богатырей, чтобы они встали на защиту, но не князя Владимира, а матушки русской земли. Ради этого он и совершает свои подвиги.

Князь Владимир

Этот персонаж также присутствует во многих былинах об Илье Муромце. При этом стольный князь Владимир - вовсе не богатырь. В былине об Илье Муромце и Соловье-Разбойнике он не совершает никаких плохих поступков. Рассказчик показывает его как человека, не обладающего мужеством. Ведь киевский князь испугался доставленного в город Соловья-Разбойника. Однако есть и другие былины. В них Владимир несправедлив и плохо поступает с Ильей Муромцем.

Микула Селянинович

Этот герой встречается в нескольких былинах. Они повествуют еще о Вольге и о Святогоре.

Микула Селянинович - эпический герой, богатырь и чудесный пахарь. Его образ является олицетворением всего русского крестьянства, несущего «тягу земную».

Согласно повествованию, биться с этим богатырем нельзя. Ведь весь его род любим «матушкой сырой землей» - одним из самых загадочных и монументальных образов, существующим в русском эпосе.

Исходя из старинных понятий, Микула Селянинович является оратаем. Его отчество означает "землепашец".

Микула Селянинович - эпический герой, образу которого постоянно сопутствует ореол славы и сакрализация. Народ воспринимал его как крестьянского покровителя, бога Руси, святого Николу. Сакрализация присутствует даже в образе сохи, плуга, а также в самом акте пахоты.

Согласно былинам, главное в жизни Микулы Селяниновича - труд. Его образ олицетворяет крестьянскую силу, ибо только этот богатырь способен поднять «сумочки переметные» с «тягой к земле».

Вольга и Микула Селянинович

Эту былину народ создавал в течение нескольких веков. При этом неизвестно, является ли Микула Селянинович реальным человеком, жившим в те далекие времена или нет. А вот Олег Святославович - это князь, двоюродный брат Владимира Мономаха и внук Ярослава Мудрого.

О чем же повествует эта легенда? В ней рассказывается о встрече двух богатырей - князя и крестьянина. До этого каждый из них занимался своими делами. Князь воевал, а пахарь Интересно, что в этой былине оратай одет в праздничные одежды. Таковы правила этих произведений. Богатырь должен быть всегда красивым. Образ Вольги (Олега Святославовича) противопоставлен будничной работе крестьянина. При этом труд пахаря почитается в былине больше воинского.

И это не случайно, ведь в те времена любой пахарь мог стать неплохим воином. Однако не все воины способны были справиться с тяжелым крестьянским трудом. Это и подтверждается эпизодом, когда дружина князя не смогла даже вытянуть сошку из земли. Микула Селянинович же выдернул ее одной рукой, да еще и отряхнул от налипших комков. Вольга уступил пахарю первенство в труде и похвалил его. В его словах чувствуется гордость за крепкого богатыря, который справляется с делом, непосильным для всей дружины.

Отношение народа к богатырю

Доказать, что Микула эпический герой, несложно. Ведь его образ, олицетворяющий собой крестьянскую силу, проникнут большим уважением. Это чувствуется и в связи с использованием ласковых слов, когда героя называют оратай-оратаюшко.

Приветствуется народом и скромность богатыря. Ведь он говорит о своих делах без всякого хвастовства.

Святогор

Этот богатырь также является древнейшим русского эпоса. В его образе находит свое олицетворение абсолютная вселенская сила. Святогор - самый сильный на свете человек. Он настолько тяжел и огромен, что выдержать его не может даже сама «мать сыра земля». Именно поэтому богатырю приходится ездить на коне только по горам.

В одной из былин, где встретились два героя, образ Микулы становится несколько иным, приобретая космическое звучание. Однажды случилось так, что Святогор, ехавший на коне, увидел пешего молодца. Он попытался догнать Микулу, но сделать это так и не смог.

В другой былине богатырь-крестьянин просит Святогора поднять сумку, которая упала на землю. Однако он не справился с этой задачей. Микула же поднял сумку лишь одной рукой. При этом он рассказал о том, что в ней находится «тягость земная», осилить которую может только мирный и трудолюбивый пахарь.

Героический эпос в художественном развитии каждого народа представляет собой древнейшую форму словесного искусства, непосредственно развившуюся из мифов. В сохранившемся эпосе разных народов представлены разные стадии этого движения от мифа к народному сказанию - и достаточно ранние и типологически более поздние. В целом к мифологическим истокам ближе те произведения народного эпоса, которые сохранялись до времени первых собирателей и исследователей фольклора (т.е. до XIX-XX вв.) в устно‑песенной или устной форме, нежели произведения, давно перешедшие из устной словесности в письменно‑литературную.

В частности, в записях фольклористов и этнографов сохранился киргизский эпос «Манас», калмыцкий эпос «Джангар», эпос ряда тюркских народов «Алпамыш» («Алып‑Манаш»), древнерусские былины, армянский эпос «Давид Сасунский», отчасти карело‑финский эпос «Калевала»и др.

В отличие от названных произведений, ряд значительных эпических традиций известны не в фольклорной, хотя бы и поздней, форме, но в литературном изложении, которое обычно сопровождалось отступлениями от фольклорных первоисточников. Так, эпос древних греков был изложен в поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея» (IX-VIII вв. до н.э.); эпос древних индийцев стал поэмами на санскрите «Рамаяна» и «Махабхарата» (IV в. до н.э.); англосаксонский эпос - поэмой «Беовульф» (VI в.); древнекельтский (ирландский) эпос - прозаическими сагами (компиляции IX-XI вв.); древнескандинавский (исландский) - эпическими песнями, известными как «Старшая Эдда» (первые компиляции XII в.) и т. д. Литературная фиксация делает эти произведения переходными не только от мифов к искусству, но и от фольклора к литературе. В таком эпосе собственно фольклорные, тем более мифологические черты в значительной мере утрачены или находятся в сложном сплаве с книжно‑литературными элементами.