Цель: проанализировать причины возникновения теории Раскольникова; раскрыть суть теории Раскольникова; дать ей оценку

I. Вступление преподавателя.

Прочитав роман, мы приходим к выводу о том, что Раскольников стал жертвой собственной идеи. Что это за идея? Как она возникла? Какие причины привели Раскольникова к созданию негуманной теории? Как вы оцениваете эту теорию? Какую оценку дает ей Достоевский?

На эти вопросы предстоит найти ответ на занятии.

II. Беседа

Какую причину можно назвать основной в создании Раскольниковым теории, приведшей его к преступлению?

Та, которая рождена социальной средой, и в первую очередь нищетой.

Что происходит с человеком, оказавшимся во власти нищеты?

Она унижает достоинство человека, уязвляет его самолюбие; подавляет человека, рождает в нём комплекс неполноценности; он постоянно в плену проблем, из которых не видит выхода; он мучительно размышляет над своей жизнью, сравнивает себя с другими людьми, пытаясь объяснить причины своего неблагополучия, и начинает делать неправильные выводы; сделав неправильные выводы, человек неправильно оценивает все окружающее; личностные качества перестают быть поддержкой, утрачиваются нравственные ориентиры, и, чтобы выйти из затруднения, человек готов и способен на преступные действия.

Подтвердите это примерами из романа. (Учащиеся пересказывают содержание отдельных эпизодов романа, излагают и комментируют историю семьи Мармеладовых).

Мармеладов - став нищим, оскорблен тем, что не может найти работу, обеспечить

семью, чувствовать себя уважаемым человеком; не найдя работы, чтобы облегчить душевные страдания, начинает пить и спивается; нищета и трудности ослабили его волю, лишили надежды; изменяется сознание Мармеладова, и он совершает то, чего раньше никогда бы не сделал - крадет вещи из дома, пускает семью по миру; и как следствие - дочь отправляет на панель и не стесняется уже жить за ее счет, на деньги, заработанные ее страшным "трудом". Это его тягчайшее нравственное преступление.

Но не каждый человек и не обязательно совершает преступление. Пример тому - приятель Раскольникова Разумихин. Что, помимо нужды, может подтолкнуть человека к преступлению? - Многое зависит не только от обстоятельств, но и от самого человека.

III. Работа с текстом романа.

(Комментированное чтение; составление социального и психологического портрета Раскольникова; поиск цитат, пересказ и анализ эпизодов, раскрывающих суть теории; конспектирование; составление опорного конспекта- схемы, работа с лингвистическим словарем).

Каково социальное положение главного героя?

Главная черта социального портрета Раскольникова - крайняя степень бедности. Сын небогатого провинциального чиновника, имеет мать, живущую на пенсию за умершего мужа в 120 рублей в год, и взрослую сестру, которая поступила гувернанткой в дом состоятельного помещика Свидригайлова, чтобы помочь брату выучиться. В настоящее время он, нищий студент, исключен из университета за неуплату. Деньги на обучение присылала мать из своей крохотной пенсии, подрабатывая вязанием, и из жалованья сестры. На жизнь этих денег не хватало, и Раскольников пытался содержать себя сам, занимаясь репетиторством, за которое платили копейки, и существенно поддержать его они не могли. Не хватало на самое необходимое, поэтому он сильно пообносился, потерял приличный вид и как следствие, работу. Изо дня в день тянулось это неблагополучие. Поэтому превратился когда-то благородный человек в "лохмотника".

Означает ли это, что Раскольников оказался в безвыходном положении? И безвыходно ли оно? Он, хоть и изможден и физически ослаблен постоянным недоеданием, мог бы зарабатывать интеллектуальным трудом, например, переводами, как Разумихин, или переписыванием бумаг. Почему бездействует? Самолюбив мешает, или есть иные причины?

(Обсуждаем вопрос: унизительно ли, стыдно ли человеку выполнять "черную" работу? Вспоминаем конкретные исторические примеры, в частности, факты биографии Некрасова).

Каковы черты личности Раскольникова?

Разумихин характеризует его как доброго человека; ему раскрывает трагедию своей жизни Мармеладов; дети не сторонятся его; он бескорыстно, в ущерб себе, по первому душевному порыву помогает беднякам Мармеладовым, девочке на бульваре, своему университетскому товарищу, его больному отцу; спасает на пожаре детей; разрушает свадьбу своей сестры с негодяем Лужиным; уважительно относится к Соне; его теория тоже создана из сострадания к обездоленным людям.

В нем словно два человека, противоположных друг другу; недаром он носит говорящую фамилию - Раскольников. Доброта, сострадание к обездоленным, способность бескорыстно помочь, обостренное чувство справедливости и индивидуализм, надменность, сознание превосходства над людьми, болезненное страдание из-за бедности, от которой у него развивается комплекс неполноценности. Отсюда у героя замкнутость, и желание самоутвердиться, и повышенное самомнение.

(По толковому словарю русского языка учащиеся находят значение слов "личность", " индивидуализм", "эгоизм", делают записи в тетрадях ).

Что происходит с Раскольниковым под влиянием нищеты?

Не только собственная нищета, но и всеобщая нужда и страдания бедняков заставляет Раскольникова задуматься над устройством мира, он наблюдает окружающую жизнь людей, сочувствуя всем страдающим от жестокой действительности.

Размышляя о причинах несправедливого устройства общества, он мучительно ищет ответ на вопрос, способен ли человек разрушить привычные законы жизни или вынужден бессильно им подчиняться?

Оценивая происходящее, он делает вывод о необходимости переделать мир. Но кто способен на это? Мучающийся, страдающий обыватель не в состоянии это сделать в силу своей слабости и привычки подчиняться чужим законам. Но есть - их немного - особые люди, "владыки мира", "право имеющие", способные творить законы и преобразовать жизнь, построить её по своим, справедливым, законам и заставить им подчиняться всех. А сопротивляющихся и мешающих - уничтожить ради великой идеи преобразования мира. Так родилась его теория, суть которой в предоставлении права избранным людям творить историю, оправдывая жертвы именем прогресса. Идея о сильной личности побудила Раскольникова отнести себя к необыкновенным и проверить это, совершив убийство, которое привело его к личной трагедии, к разладу со всем миром и жизнью.

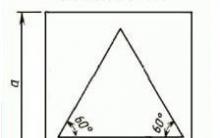

IV. Составление опорного конспекта- схемы теории Раскольникова

Раскольников разделил всех людей на два разряда:

I разряд: низший - обыкновенные люди - большая часть - посредственность - материал - "твари дрожащие" - законопослушные - "господа настоящего" - их задача: быть послушными, жить сегодняшним днем - они не могут изменить мир.

II разряд: высший - необыкновенные люди - немногие, талантливые - собственно люди - "право имеющие" - создающие законы - "господа будущего" - их задача: разрушить настоящее во имя будущего - они могут улучшить, переделать мир и поэтому имеют право (и должны) уничтожить все препятствия на пути ко всеобщему благу, в том числе они имеют право на преступление, на убийство немногих, мешающих этому всеобщему счастью (имеют право разрешить себе "кровь по совести") и не считать себя преступниками, поскольку благородная цель оправдывает средства.

Оценка теории. Она античеловечна: проповедует идею сверхчеловека, природное неравенство людей; преступна по средствам: достижения.

V. Дискуссия на тему "Есть ли необыкновенные люди? От кого зависит исторический прогресс?"

VI. Самостоятельная письменная работа

- Дайте свою оценку теории Раскольникова.

- Напишите, нашла ли теория Раскольникова реальное отражение в истории человечества в ХIХ, ХХ, ХХI веках? Какие последствия для жизни на земле имело это воплощение? Какую угрозу для человечества представляет оно в наше время?

- Установите сходство и различие между теорией Раскольникова и нигилизмом Базарова.

В центр романа «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский поставил вопрос «убийства по совести». С помощью образа Родиона Раскольникова он проводит эксперимент над человеческой душой, которая находится во власти разрушительной идеи. Используя детективный сюжет о замысле, исполнении и раскрытии убийства, автор проверяет теорию главного героя и полностью развенчивает её.

Родион Раскольников – недоучившийся студент, приехавший в Петербург из глубинки. Он живёт бедно, одиноко. Но не бедность стала причиной того, что он решился на убийство старухи-процентщицы. За полгода до описываемых событий он напечатал статью, излагавшую его теорию «права сильного на кровь». Именно эта теория стала движущей силой всего романа. Суть конфликта – в столкновении этой теории с действительностью. Ф.М. Достоевский подчёркивает, что эта теория зародилась у Раскольникова задолго до того, как он узнал о бедственном положении своей сестры и матери. Следовательно, сначала появилась теория «права сильного», а уже затем необходимость воспользоваться ей для спасения своей семьи. Раскольников хочет убить, чтобы понять, «тварь» он «дрожащая» или «право имеет». При этом он наивно полагает, что убийство поможет ему совершать впредь лишь добрые дела. Главный герой пришёл к этой мысли во многом от нищеты и отчаяния. Но автор показывает, что это обстоятельство не спасает его от суда совести. Несправедливость в социальной жизни невозможно искоренить преступлением.

Теория Раскольникова – явление далеко не случайное. На протяжении всего XIX века в русской литературе не прекращались споры о роли сильной личности в истории, ее моральном облике. Особенно остро эта проблема встала перед обществом после поражения Наполеона. Проблема сильной личности неотделима от наполеоновской идеи. «Наполеону, - утверждает Раскольников, - и в голову не пришло бы мучиться вопросом – можно ли убить старушонку, - он зарезал бы без всякой задумчивости». Главный герой полагает, что все люди от рождения по закону природы делятся на два разряда: «на низший (обыкновенных), так сказать, на материал, и на собственно людей, то есть имеющих дар или талант сказать в своей среде новое слово». Сильный имеет право преступить закон и совершать преступления во имя «лучшего».

Второй разряд людей – это одиночки, не подчиняющиеся общему закону: «Если ему нужно для своей идеи перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может дать себе разрешение перешагнуть через кровь». Для достижения карьеры, власти не существует преград. Раскольников признаётся Соне: «Я додумался до того, Соня, что власть даётся только тому, кто посмеет наклониться и взять её». Ключевое слово этой теории – власть, господство. Тираны не останавливались не перед чем ради достижения своей цели. Она оправдывает любые средства. Но при этом они прикрывали свои страшные преступления желанием улучшить жизнь человечества. Недаром ещё в черновиках автор указывал, что «в образе Раскольникова выражается в романе мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к этому обществу».

В итоге Раскольников утверждает: «Свобода и власть, а главное - власть! Над всею дрожащей тварью и над всем муравейником». Его теория захватила не только ум, но и сердце героя. Причина тому – отвлечённость этой теории от жизни. Именно в этом корень зла. Теория малой крови ради счастья других не оправдывает себя с самого начала: вместо одного преступления Раскольников совершает три. Он убивает не только Алёну Ивановну, но и её беременную сестру.

Жизнь сталкивает его с Мармеладовым, представителем «низшего разряда людей», но сознающего себя личностью и требующим к себе человеческого отношения. Раскольников не может не сочувствовать ему, хотя в соответствии со своей теорией должен презирать подобных людей. Со своей тяжелой судьбой Мармеладов – живое свидетельство того бесчеловечного мира, который породил «теорию двух разрядов людей».

Во-вторых, Раскольников надеялся, что не испытает мук совести за совершённый грех. Но он ошибся. Совершенно случайно ему удалось остаться незамеченным, некоторое время он находился в бессознательном состоянии от потрясения. Убийство перевернуло его жизнь. Раскольников повсюду видел преследование, разучился доверять людям. Он оказался в одиночестве. Находиться в обществе было для него мучением. Между ним и другими людьми стояла непреодолимая нравственная преграда. Чтобы опровергнуть теорию Раскольникова, Достоевский подвергает его тяжким душевным мукам. Преступление уже содержит в себе наказание. Муки Раскольникова – это не просто муки совести. Когда мещанин обвинил его в убийстве, Раскольников ослабел физически. Он сопоставлял в уме деяния своих кумиров: «Те люди не так сделаны: настоящий властелин, кому всё разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне: и ему же по смерти ставят кумиры, - а стало быть, и всё разрешается». Контраст между обычным преступлением и подобными грандиозными разрушениями потрясает Раскольникова. Он делает окончательный вывод: «Я не человека убил, я принцип убил…Я себя убил». Раскольников не ощутил предполагаемой «священной грусти», свойственной великим людям. Даже в своём страдании он видел ещё одно свидетельство того, что он – «вошь», обыкновенный человек.

Главное наказание для Раскольникова – это не только сознание своей непричастности к «особому разряду людей», но и отчуждение от людей вообще, от всего мира. Это последствие его теории оказывается поистине самым мучительным. Оно и приводит Раскольникова к мысли о признании. Соня Мармеладова доказывает ему необходимость сохранить чистоту души, даже соприкоснувшись с пороком. Она видит спасение в христианстве. Следователь Порфирий Петрович видит спасение Раскольникова в страдании и очищении. Он советует юноше обрести истинную веру взамен не оправдавшей себя теории: «Отдайтесь жизни прямо, не рассуждая…Страдание – великая вещь. Станьте солнцем, и вас увидят. Солнцу прежде всего надо быть солнцем». К истинной вере Раскольников приходит только на каторге. Именно вера приносит ему успокоение и просветленность.

Теория Раскольникова бесчеловечна по своей сути. Она уже изначально была обречена на провал. Породив эту страшную теорию, Раскольников закономерно оказался её жертвой. Он поставил земных кумиров выше нравственности, религии, истины. Его теория явилась ещё одним звеном вечного спора земной человеческой гордости с закономерным мироустройством.

Теоретическая основа идеи Раскольникова

Фёдор Михайлович Достоевский неслучайно уделяет описанию теории Раскольникова в романе «Преступление и наказание» такое большое внимание. Она не плод фантазии великого писателя. Среди современников Достоевского было много молодых образованных людей, увлекающихся идеями Ницше. Именно его учение порождало подобные убеждения, популярные среди молодёжи, пытающейся найти выход из унизительного нищенского положения. Произведение талантливого писателя поднимало актуальные проблемы современного общества. Преступность, пьянство, проституция – пороки, порождённые социальным неравенством, захлестнули Россию. Пытаясь уйти от страшной реальности, люди увлекались идей индивидуализма, забывали о вечных нравственных ценностях и заповедях христианской религии.

Зарождение идеи

Главный герой романа Ф. М. Достоевского, обладая незаурядными способностями, мечтая о великом будущем, вынужден терпеть нужду и унижение. Это пагубно повлияло на психологическое состояние героя. Он оставляет учёбу в университете, запирается в своей душной каморке и обдумывает план страшного преступления. Случайно подслушанный разговор кажется Раскольникову странным предзнаменованием. Отдельные мысли и фразы повторяли тезисы статьи «О преступлении», написанной им для газеты. Увлечённый идеей молодой человек решается воплотить теорию в жизнь.

Право сильной личности на преступление

Что же представляла собой знаменитая теория Раскольникова? Люди, по мнению студента, от рождения подразделяются на две категории. Одни относятся к высшему классу избранных «имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово». Им предначертана необычная судьба. Они делают великие открытия, вершат историю, двигают прогресс. Человек, подобный Наполеону, может ради высшей цели совершать преступления, подвергать других смертельной опасности, переступать через кровь. Их не пугают законы. Для них не существует нравственных принципов. Такие особи рода человеческого могут не думать о последствиях своего поведения и стремятся к достижению своей цели несмотря ни на что. Они «право имеющие». Остальная масса людей – материал, «служащий единственно для зарождения себе подобных».

Проверка теории жизнью

Обладая непомерной гордостью, Раскольников причислял себя к избранным. Убийство жадной старухи, совершённое молодым человеком – проверка теории на себе. «Избранный» легко переступает через кровь, чтобы потом облагодетельствовать всё человечество. Чувства сожаления, угрызения совести неведомы такому человеку. Так считает главный герой романа. Жизнь расставляет всё по своим местам. Родион Раскольников, совершив страшное преступление, оказывается в мучительной изоляции. Он, переступивший нравственную черту, несчастен, отлучён от общения с родными людьми, обречён на одиночество. «Я не старуху убил, я себя убил», – восклицает Раскольников. Убийство ставит доброго и благородного по натуре юношу в один ряд с такими порочными личностями, как Свидригайлов и Лужин. Ведь они тоже игнорировали нравственные законы, жили, думая только о собственном благополучии. «Мы одного поля ягоды», – говорит герою Свидригайлов. Переживания главного героя являются самым страшным наказанием и доказательством его заблуждений. Лишь раскаявшись в содеянном и обратившись к богу, Раскольников собирает свою «расколотую» душу, обретает покой и счастье. Преданность и любовь Сони Мармеладовой заставляют забыть о своих заблуждениях и возродиться для новой жизни.

Уроки гениального романа

Страшные последствия

Бесчеловечная теория Раскольникова, основанная на идее эгоизма и индивидуализма, антигуманна. Никому не дано распоряжаться жизнями других людей. Совершая подобные поступки, человек нарушает законы нравственности, заповеди христианства. «Не убий», – говорится в библии. Неслучайно умный Порфирий Петрович, пытаясь разобраться в умозаключениях Родиона Раскольникова, интересуется, каким образом можно отличить необычного человека. Ведь если каждый возомнит себя особенным и начнёт нарушать закон, начнётся хаос! У автора теории нет вразумительного ответа на этот вопрос.

Кто виноват

Кто же виноват в том, что умные, добрые, благородные люди увлекались подобными идеями, калечили свою жизнь, губили душу. Достоевский своим романом пытается дать ответ на этот вопрос. Социальное неравенство, нищенское положение большей части трудового народа, «униженных и оскорблённых» толкало людей на этот преступный и безнравственный путь.

Добро – основа жизни

В романе «Преступление и наказание» теория Раскольникова терпит крах. Это помогает понять, что человек не «тварь дрожащая», а личность, имеющая право на жизнь. «На чужом несчастье счастья не построишь», – гласит народная мудрость. Отношения между людьми должны основываться на доброте, милосердии и вере в бога убеждает нас роман великого писателя.

Описание теории главного героя романа и доказательство её несостоятельности пригодится 10 классам при написании сочинения «Теория Раскольникова в романе «Преступление и наказание»».

Тест по произведению

В центре каждого большого романа Достоевского стоит какая-нибудь одна необыкновенная, значительная, загадочная человеческая личность, и все герои занимаются самым важным и самым главным человеческим делом – разгадкой тайны этого человека, этим определяется композиция всех романов-трагедий писателя. В «Идиоте» такой личностью становится князь Мышкин, в «Бесах» - Ставрогин, в «Подростке» - Версилов, в «Братьях Карамазовых» – Иван Карамазов. Главным образом в «Преступлении и наказании» является образ Раскольникова. Все лица и события располагаются вокруг него, все насыщено страстным к нему отношением, человеческим притяжением и отталкиванием от него. Раскольников и его душевные переживания – вот центр всего романа, вокруг которого вращаются все остальные сюжетные линии.

Первая редакция романа, известная еще как Висбаденская «повесть», была написана в форме «исповеди» Раскольникова, повествование велось от лица главного героя. В процессе работы художественный замысел «Преступления и наказания» осложняется, и Достоевский останавливается на новой форме – рассказ от имени автора. В третьей редакции появляется очень важная запись: «Рассказ от себя, а не от него. Если же исповедь, то уж слишком до последней крайности , надо все уяснять. Чтоб каждое мгновение рассказа было ясно. Исповедь в иных пунктах будет нецеломудренно и трудно себе представить, для чего написано». В итоге Достоевский остановился на более приемлемой, на его взгляд, форме. Но, тем не менее, в образе Раскольников немало и автобиографичного. Например, действие эпилога происходит на каторге. Такую достоверную и точную картину жизни каторжан автор изобразил, опираясь на свой личный опыт. Многие современники писателя замечали, что речь главного героя «Преступления и наказания» очень напоминает речь самого Достоевского: схожий ритм, слог, речевые обороты.

Но все же в Раскольникове больше такого, что характеризует его как типичного студента 60-х годов из разночинцев. Ведь достоверность – один из принципов Достоевского, которых он не переступал в своем творчестве. Его герой беден, живет в углу, напоминающем темный, сырой гроб, голодает, плохо одет. Его внешность Достоевский описывает так: «…он был замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен». Кажется, что портрет Раскольникова составлен из «примет» полицейского досье, хотя в нем и чувствуется вызов: вот вам «преступник», против ожидания совсем хороший.

Из этого краткого описания уже можно судить об отношении автора к своему герою, если знать одну особенность: у Достоевского большую роль в характеристике героя играет описание его глаз. Говоря о Свидригайлове, например, писатель как бы мимоходом бросает одну, казалось бы, совсем незначительную деталь: «его глаза смотрели холодно, пристально и вдумчиво». И в этой детали весь Свидригайлов, для которого все безразлично и все позволено, которому вечность представляется в виде «закоптелой бани с пауками» и которому остались только мировая скука и пошлость. У Дуни глаза «почти черные, сверкающие и гордые и в то же время иногда, минутами, необыкновенно добрые». У Раскольникова же «прекрасные, темные глаза», у Сони «замечательные голубые глаза», и в этой необыкновенной красоте глаз залог их будущего соединения и воскресения.

Раскольников бескорыстен. Есть у него какая-то сила проницательности в разгадывании людей, искренен или не искренен с ним человек, - он с первого взгляда угадывает лживых и ненавидит их. Вместе с тем он полон сомнений и колебаний, различных противоречий. В нем причудливо сочетаются непомерная гордость, озлобленность, холодность и мягкость, доброта, отзывчивость. Он совестлив и легко раним, его глубоко трогают чужие несчастья, которые он видит перед собой каждый день, будь то совсем далекие от него, как в случае с пьяной девочкой на бульваре, или самые близкие ему, как в случае с историей Дуни, его сестры. Повсюду перед Раскольниковым картины нищеты, бесправия, угнетения, подавления человеческого достоинства. На каждом шагу ему встречаются отверженные и гонимые люди, которым некуда деться, некуда пойти. «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти… - с болью говорит ему задавленный судьбой и жизненными обстоятельствами чиновник Мармеладов, - ведь надобно же, чтоб у всякого человека было хоть одно такое место, где бы его пожалели!.. Понимаете ли, понимаете ли вы… что значит, когда уже некуда больше идти?…» Раскольников понимает, ему самому уже некуда идти, жизнь предстает перед ним как клубок неразрешимых противоречий. Сама атмосфера петербургских кварталов, улиц, грязных площадей, тесных квартир-гробов подавляет, приносит мрачные мысли. Петербург, в котором живет Раскольников, враждебен человеку, теснит, давит, создает ощущение безысходности. Блуждая вместе с Раскольниковым, задумывающим преступление, по городским улицам, мы прежде всего испытываем невыносимую духоту: «Духота стояла прежняя, но с жадностью вдохнул он этого вонючего, пыльного, зараженного городом воздуха». Так же тяжело обездоленному человеку в душных и темных квартирах, напоминающих сараи. Здесь голодают люди, умирают их мечты, рождаются преступные мысли. Раскольников говорит: «А знаешь ли, Соня, что низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят?». В Петербурге Достоевского жизнь приобретает фантастические, уродливые очертания, а реальность нередко кажется кошмарным видением. Свидригайлов называет его городом полусумасшедших.

К тому же, под угрозой оказывается судьба его матери и сестры. Ему ненавистна сама мысль о том, что Дуня выйдет замуж за Лужина, этого, «кажется, доброго человека».

Все это заставляет Раскольникова задуматься о том, что же происходит вокруг, как устроен этот бесчеловечный мир, где господствуют неправедная власть, жестокость и корыстолюбие, где все молчат, но не протестуют, покорно неся бремя нищеты и бесправия. Его, как и самого Достоевского, мучают эти мысли. Чувство ответственности лежит в самой натуре его – впечатлительной, деятельной, неравнодушной. Остаться безучастным он не может. Нравственная болезнь Раскольникова с самого начала предстает как доведенная до крайней степени боль за других. Ощущение нравственного тупика, одиночества, жгучего желания что-то делать, а не сидеть сложа руки, не надеяться на чудо доводят его до отчаяния, до парадокса: из любви к людям он почти начинает их ненавидеть. Он хочет помочь людям, и в этом заключается одна из причин создания теории. В своей исповеди Раскольников говорит Соне: «Потом я узнал, Соня, что если ждать, пока все станут умными, то слишком уж долго будет.… Потом я еще узнал, что никогда этого не будет, что не переменятся люди и не переделать их никому, и труда не стоит тратить! Да, это так! Это их закон!.. И я теперь знаю, Соня, что, кто крепок и силен умом и духом, то над ними и властелин! Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее! Так доселе велось и так всегда будет!». Раскольников не верит в то, что человек может переродиться к лучшему, не верит в силу веры в Бога. Его раздражает бесполезность и бессмысленность своего существования, поэтому он решает действовать: убить никому не ненужную, вредную и противную старушонку, ограбить, а деньги пустить на «тысячи и тысячи добрых дел». Ценой одной человеческой жизни улучшить существование многих людей – вот то, для чего Раскольников убивает. Собственно говоря, девиз: «Цель оправдывает средства» и является истинной сутью его теории.

Но есть и еще одна причина совершения преступления. Раскольников хочет проверить себя, свою силу воли, а заодно узнать кто он – «тварь дрожащая» или имеющий право решать вопросы жизни и смерти других людей. Он сам признается, что при желании мог бы заработать на жизнь уроками, что на преступление толкает не столько нужда, сколько идея. Ведь если его теория верна, и действительно все люди делятся на «обыкновенных» и «необыкновенных», то он либо «вошь», либо «право имеющий». У Раскольникова есть реальные примеры из истории: Наполеон, Магомет, которые вершили судьбы тысяч людей, которых называли великими. Герой говорит о Наполеоне: «Настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне, и ему же, по смерти, ставят кумиры, - а стало быть, и все разрешается».

Раскольников и сам личность неординарная, он знает это и хочет проверить, на самом ли деле он выше других. А для этого всего-то и стоит, что убить старуху-процентщицу: «Сломать надо, раз и навсегда, да и только: и страдание взять на себя!». Здесь слышится бунт, отрицание мира и бога, отрицание добра и зла, а признание только власти. Ему это нужно для удовлетворения собственной гордости, для того, чтобы проверить: выдержит он сам или нет? Это в его представлении только проба, личный эксперимент, а уж потом «тысячи добрых дел». И уже не просто ради человечества идет на этот грех Раскольников, а ради себя, ради своей идеи. Позже он скажет: «Старуха была только болезнь… я переступить поскорее захотел… я не человека убил, я принцип убил!».

Теория Раскольникова построена в своей основе на неравенстве людей, на избранности одних и унижении других. Убийство старухи Алены Ивановны лишь ее проверка. Такой способ изображения убийства ярко выявляет авторскую позицию: преступление, которое совершает герой, - это низкое, подлое дело, с точки зрения самого Раскольникова. Но он совершает его сознательно.

Таким образом, в теории Раскольникова есть два основных момента: альтруистический – помощь униженным людям и месть за них и эгоистический – испытание себя на причастность к «право имеющим». Процентщица здесь выбрана почти случайно, как символ бесполезного, вредного существования, как проба, как репетиция настоящих дел. А устранение настоящего зла, роскоши, грабительства для Раскольникова – впереди. Но на практике его хорошо продуманная теория рушится с самого начала. Вместо задуманного благородного преступления получается ужасное преступление, а деньги, взятые у старухи на «тысячи добрых дел» никому не приносят счастья и чуть не сгнивают под камнем.

В реальности теория Раскольникова не оправдывает своего существования. В ней очень много неточностей и противоречий. Например, весьма условное деление всех людей на «обыкновенных» и «необыкновенных». А куда же тогда отнести Сонечку Мармеладову, Дуню, Разумихина, которые, конечно, не являются, по представлениям Раскольникова, необыкновенными, но добры, отзывчивы и, самое главное, дороги ему? Неужели к серой массе, которой можно пожертвовать во имя благих целей? Но Раскольников не способен видеть их страдания, он стремится помочь этим людям, которых в своей же теории называл «тварями дрожащими». Или как оправдать тогда убийство Лизаветы, забитой и обиженной, никому не причинившей вреда? Если убийство старухи – это часть теории, то что тогда убийство Лизаветы, которая сама относится к тем людям, ради блага которых Раскольников решился на преступление? Опять больше вопросов, чем ответов. Все это – еще один показатель неправильности теории, неприменимости ее к жизни.

Хотя, в теоретической статье Раскольникова есть и рациональное зерно. Недаром следователь Порфирий Петрович даже после прочтения статьи относится к нему с уважением – как к заблуждающемуся, но значительному по своим мыслям человеку. Но «кровь по совести» - это нечто безобразное, абсолютно неприемлемое, лишенное человечности. Достоевский, великий гуманист, конечно, осуждает эту теорию и теории, ей подобные. Тогда, когда у него перед глазами еще не было страшного примера фашизма, который, по сути, являлся доведенной до логической целостности теорией Раскольникова, он уже ясно представлял себе всю опасность и «заразность» этой теории. И, конечно же, заставляет своего героя в итоге в ней разувериться. Но сам прекрасно понимая всю тяжесть этого отказа, Достоевский сначала проводит Раскольникова через огромные душевные муки, зная, что в этом мире счастье покупается только страданием. Это находит отражение и в композиции романа: о преступлении рассказывается в одной части, а о наказании – в пяти.

Теория для Раскольникова, как и для Базарова в романе «Отцы и дети» Тургенева, становится источником трагедии. Многое предстоит пережить Раскольникову для того, чтобы прийти к осознанию крушения своей теории. И самое страшное для него – это чувство разъединенности с людьми. Переступив моральные законы, он как бы отрезал себя от мира людей, стал отверженным, изгоем. «Я не старуху убил, я себя убил», - признается он Соне Мармеладовой.

Человеческая натура его не принимает этого отчуждения от людей. Даже Раскольников, с его гордостью и холодностью, не может жить без общения с людьми. Поэтому душевная борьба героя становится все напряженнее и запутаннее, она идет по множеству направлений сразу, и каждое из них заводит Раскольникова в тупик. Он по-прежнему верит в непогрешимость своей идеи и презирает себя за слабость, за бездарность; то и дело называет себя подлецом. Но в то же время он страдает от невозможности общения с матерью и сестрой, думать о них ему так же мучительно, как думать об убийстве Лизаветы. По своей идее Раскольников должен отступиться от тех, за кого страдает, должен их презирать, ненавидеть, убивать без всяческих мук совести.

Но он не может этого пережить, любовь к людям не исчезла в нем вместе с совершением преступления, а голос совести нельзя заглушить даже уверенностью в правильности теории. Громадные душевные муки, которые испытывает Раскольников, несравненно страшнее любого иного наказания, в них и заключается весь ужас положения Раскольникова.

Достоевский в «Преступлении и наказании» изображает столкновение теории с логикой жизни. Точка зрения автора становится все более понятной по мере развития действия: живой жизненный процесс всегда опровергает, делает несостоятельной любую теорию – и самую передовую, революционную, и самую преступную, и созданную на благо человечеству. Даже самые тонкие расчеты, самые умные идеи и самые железные логические доводы в одночасье разрушаются мудростью настоящей жизни. Власть идеи над человеком Достоевский не принимал, он считал, что человечность и доброта выше всяких идей и теорий. И в этом правда Достоевского, который о власти идеи знает не понаслышке.

Итак, теория рушится. Измотанный страхом разоблачения и чувствами, разрывающим его между своей идей и любовью к людям, Раскольников еще не может признать ее несостоятельность. Он пересматривает лишь свое место в ней. «Я это должен был знать, и как смел я, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться…», - спрашивает себя Раскольников. Он уже осознает, что он – отнюдь не Наполеон, что, в отличие от своего кумира, спокойно жертвовавшего жизнями десятков тысяч людей, он не в состоянии справиться со своими чувствами после убийства одной «гаденькой старушонки». Раскольников чувствует, что его преступление, в отличие от кровавых деяний Наполеона, - «стыдное», неэстетичное. Позднее, в романе «Бесы», Достоевский развил тему «некрасивого преступления» – там его совершает Ставрогин, персонаж, родственный Свидригайлову.

Раскольников пытается определить, где же он сделал ошибку: «Старушонка вздор! – думал он горячо и порывисто, - старуха, пожалуй, что и ошибка, не в ней дело! Старуха была только болезнь… я переступить поскорее хотел… я не человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил, на этой стороне остался… Только и сумел, что убить. Да и того не сумел, оказывается».

Принцип, через который пытался преступить Раскольников – совесть. Стать «властелином» ему мешает всячески заглушаемый зов добра. Он не желает его слышать, ему горько осознавать крах своей теории, и даже когда идет донести на себя, все еще в нее верит, не верит лишь более в свою исключительность. Раскаяние и отказ от бесчеловечных идей, возвращение к людям происходит потом, по каким-то опять же недоступным логике законам: законам веры и любви, путем страдания и терпения. Очень ясно и тут прослеживается мысль Достоевского, что человеческая жизнь не может контролироваться законами разума. Ведь духовное «воскрешение» героя совершается не на путях рациональной логики, писатель специально подчеркивает, что даже Соня не говорила с Раскольниковым о религии, он пришел к этому сам. В этом еще одна из особенностей сюжета романа, который имеет зеркальный характер. У Достоевского герой сначала отрекается от христианских заповедей, а уже потом совершает преступление, – сначала признается в убийстве, а уж потом духовно очищается и возвращается к жизни.

Еще один духовный опыт, важный для Достоевского – общение с каторжанами как возвращение к людям и приобщение к народной “почве”. Тем более этот мотив практически полностью автобиографичен: о своем похожем опыте Федор Михайлович рассказывает в книге “Записки из мертвого дома”, где описывает свою жизнь на каторге. Ведь только в приобщении к народному духу, в понимании народной мудрости Достоевский видел путь к благоденствию России.

Воскрешение, возврат к людям главного героя в романе происходят в точном соответствии с представлениями автора. Достоевскому принадлежат слова: «Покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты. Человек не родился для счастья, человек заслуживает счастья и всегда страданием ». Так и Раскольников заслуживает для себя счастье – взаимную любовь и обретение гармонии с окружающим миром – непомерными страданиями и муками. В этом заключается еще одна ключевая мысль романа. Здесь автор, человек глубоко верующий, полностью согласен с религиозными понятиями о постижении добра и зла. Да и через весь роман красной нитью проходит одна из десяти заповедей: «Не убий». Христианское смирение и доброта присущи Сонечке Мармеладовой, которая является проводником мыслей автора в «Преступлении и наказании». Поэтому, говоря об отношении Достоевского к своему герою, нельзя не затронуть еще одну важную тему, отраженную наряду с другими проблемами в произведении Федора Михайловича Достоевского – религию, которая предстает как верный способ разрешения нравственных проблем.

Сломать что надо, раз и навсегда, да и

только; и страдание взять на себя!

Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание"

“Преступление и наказание” – одно из лучших произведений великого русского писателя второй половины XIX века Ф.М.Достоевского. Писатель работал над ним в условиях трудного времени конца 60-х годов, когда Россия вступила в сумеречную, переходную эпоху. Начался спад общественного движения шестидесятников, в стране поднялась волна правительственной реакции. Герой Достоевского – не только непосредственный участник событий, но и человек, идеологически оценивающий происходящее.

Родион Романович Раскольников – бывший студент. Уже в самом начале, на первых страницах, мы узнаем, что “странная мысль наклевывается в его голове, как из яйца цыпленок”. Она заключается в следующем: “Убить старуху, взять ее деньги, “обреченные в монастырь”, взять не себе – для погибающих, умирающих от голода и порока, и "будет восстановлена справедливость”. Раскольников решил, что исторический прогресс и всякое развитие осуществляется за счет чьих-то страданий, жертв и даже крови. Герой создает теорию, по которой все люди делятся на “имеющих право” и на “тварей дрожащих”. Поделив людей на две категории, Раскольников сталкивается с вопросом: к какому разряду людей относится он сам? “…Вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею?.. ” Убийство старухи- процентщицы – это самопроверка героя. Вынашивая идею в своем воспаленном сознании, Раскольников мечтает о роли властелина (Наполеона) и спасителя человечества (Христа) одновременно. Существует много мотивов преступления. Сам же герой объясняет их следующим: во-первых, “ …я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил…”, во-вторых, “хотел помочь матери, спасти сестру… всю новую карьеру устроить и на новую, независимую дорогу стать…”, в-третьих, “я просто убил; для себя убил, для себя одного…мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как и все, или человек?.. Тварь ли я дрожащая или право имею?..”. Значит, убийство совершено со справедливой целью – взять деньги и облагодетельствовать ими нищее человечество? И преступления никакого нет?.. Теперь перейдем к моментам, когда Раскольников осознает свою ошибку.

После того, как Родион совершает убийство, он пытается найти человека, которому можно поведать свою страшную, мучительную тайну и который поймет его. Соня Мармеладова была именно таким человеком. Узнав о том, что именно Раскольников убил процентщицу и Лизавету, Сонечка в первую минуту “…отошла от него к стене, с совершенно детским испугом в лице, точь-в-точь как маленькие дети, когда они вдруг начинают чего-нибудь пугаться, смотрят неподвижно и беспокойно на пугающий их предмет ”. Она увидела в лице своего друга глубокие страдания и сожаление. “Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете!” – воскликнула она. После долгого и мучительного разговора ей стало еще больше жаль Родиона. Она предположила, что он сделал это не ради себя, а ради дорогих ему людей. В то же время Раскольников совершает для себя открытие. Раньше, исходя из своей теории, он относил себя к “имеющим право”, а теперь он убеждён, что его теория не верна и что он попадает в разряд “тварей дрожащих”. Поняв это, герой считает, что жизнь не стоит продолжать: “Разве я старушонку убил? Я себя убил… а старушонку эту черт убил, а не я…” Но Соня подсказывает ему выход: “Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем вслух: “Я убил!”… страдание принять и искупить себя им, вот что надо”.

Незадолго до признания у Раскольникова начинается почти распад сознания, он как бы теряет разум. Его охватывает то болезненная тревога, то панический страх, то полная апатия. Он уже не владеет своими мыслями, волей и чувствами, старается убежать от ясного и полного понимания своего положения. Вся его арифметика оборачивается страшной ложью, а теоретическое преступление – полной бессмыслицей. Не медля ни минуты, герой отправляется в контору, где и делает чистосердечное признание: “Это я убил тогда старуху-процентщицу и сестру её Лизавету топором и ограбил ”. Со всей непреложностью открывается ему страшная для него истина – преступление его было бессмысленным, погубил он себя напрасно, цели же не достиг. Конечно, мы понимаем, сколько силы воли нужно иметь, чтобы прийти с повинной и все рассказать. Раскольников жестоко наказан. Но в этом наказании - его спасение.

Идея поработила Раскольникова, лишила свободы действий, превратила в пешку, лишенную воли. После признания героя отправляют на каторгу в Сибирь. Раскольников, дитя огромного мрачного города, оказывается в новом, необычном для него мире, он вырван из фантастической больной жизни Петербурга, из той искусственной почвы, которая взрастила его страшную идею. Это иной, доселе чуждый ему, мир - мир народной жизни, вечно обновляющейся природы. Приговор оказался милостивее, чем можно было ожидать, судя по совершенному преступлению. Но судьи учли тот факт, что “причиной всему было скверное его положение, его нищета и беспомощность, желание упрочить первые шаги своей жизненной карьеры с помощью по крайней мере трех тысяч рублей, которые он рассчитывал найти у убитой вследствие своего легкомысленного и малодушного характера, раздраженного сверх того лишениями и неудачами”. И вот, он один, без друзей, без дорогих ему людей, без мечты, без цели в жизни, в мрачной пустой холодной крепости.

И все же, несмотря на тяжелый мрак, окутывающий написанную Достоевским в “Преступлении и наказании” картину человеческого бытия, мы видим просвет в жизни героя. Мы верим в нравственную силу, мужество и решимость Раскольникова найти путь и средства истинного служения людям. Ведь он был и остался “человеком и гражданином”.

Где жил державин. Державин Г.Р. Достижения Гавриила Державина

Электронное письмо на английском языке примеры

Капельница с глюкозой побочные действия Сколько нужно капать глюкозу чтобы стало легче

Эссе на тему: Особенный ребенок в семье

Люди, победившие рак? Как победить рак? Почему человечество никогда не сможет победить рак И тем самым рак побеждают