Императорская Академия художеств

Императорская Академия художеств была правительственным органом, регулирующим художественную жизнь страны, распределяющим среди художников государственные заказы и присуждающим звания. Вплоть до середины 90-х годов XVIII века Академия художеств своим авторитетом побуждала живописцев, архитекторов, скульпторов участвовать в создании иллюзорной картины идеального гармонического государства с всепопечительным правительством. В первые два десятилетия XIX века роль Академии художеств в культурной жизни России ослабла. Царское правительство стало усиливать ее значение в связи с особыми обстоятельствами.

Дело в том, что русское изобразительное искусство не было столь тесно связано с ненавистным Николаю I движением декабристов, как русская литература, и в идеологическом контрнаступлении под лозунгом «самодержавие, православие, народность» искусству отводилась особая роль. Царь лично оценивал произведения живописи и скульптуры - и сам утверждал архитектурные проекты, подчиняя их главной цели - превращению Петербурга в цитадель самодержавия.

Академии художеств был поручен контроль над художественной жизнью страны, несравненно более жесткий, нежели при Екатерине II. Права Академии были расширены, ее власть укреплена. Поставленный во главе Академии художеств энергичный чиновник А. Н. Оленин был крупным ученым, он обладал обширными знаниями в области истории и археологии. При его поддержке в 1826 году в Петербурге на реке Фонтанке строится мост, названный Египетским. В 1827 году в Царском Селе при одобрении Академии закладываются «Египетские ворота». На императорских гранильных мануфактурах изготовляются вазы и канделябры с фигурами древних египтян. Запрос царя рассматривал Совет Академии под председательством Оленина и по его настоянию решил, что «приобретение полезно».

Пока писари академической канцелярии перебеляли текст заключения, Николай I уехал в Пруссию. Когда же бумага была доставлена в Берлин, государь уже находился на Украине. Пакет настиг Николая I в Подольской губернии, откуда фельдъегери повезли его с царской резолюцией в столицу, а оттуда с препроводительным письмом посланнику Российской империи графу Рибопьеру в Константинополь. Когда инструкция пересекла Черное море и посол отписал из Константинополя в Александрию мистеру Солту, сфинксы уже были проданы.

Французский король Карл X стремился к восстановлению престижа Бурбонов, сметенного Великой Французской революцией. Ему представлялось, что сфинксы, будучи установлены в Париже, прославят его династию в веках. Сделка французского правительства с Солтом была заключена на выгодных для англичанина условиях, и потому пришедшее вскоре сообщение об июльской революции 1830 года и о низложении Бурбонов было для английского консула громом среди ясного неба. Теперь он сам обратился к графу Рибопьеру и уступил ему сфинксов за сорок тысяч рублей.

Для перевозки гигантов потребовалось выпилить шесть балок палубы и восемь балок межпалубного перекрытия на паруснике «Буэна Сперанца». Грузить монолит весом в 46 тонн с причалов Александрийского порта было невозможно. Пришлось строить плавучую пристань с подъемным краном из мощных пальмовых стволов. Сфинкс не без труда был поднят с нильской баржи и уже повис было над кораблем, когда плавучая пристань сорвалась с якорей и каменная громада рухнула. Грохот был такой, что в первый момент показалось, что сфинкс разбился. Но судьба хранила его и на этот раз. Если не считать глубокой борозды, прорезанной лопнувшим канатом от середины шеи к макушке, скульптура осталась невредимой. Погрузка второго сфинкса прошла без происшествий.

«Буэна Сперанца» направилась к устью Невы через Гибралтар, мимо берегов Испании, Франции и Германии. Плавание длилось год.

В 1823 году каменные гиганты благополучно прибыли в Петербург. Их выгрузили на Васильевском острове и временно установили во внутреннем круглом дворе Академии художеств.

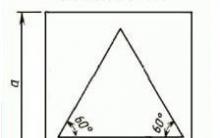

Здание Академии художеств было построено архитектором А. Ф. Кокориновым по проекту Ж.-Б. Валлен-Деламота в 1765-1772 годах. Оно сооружено в строгом и сдержанном стиле классицизма. Здание имеет форму, близкую к квадрату, с круглым двором посредине. Его главный фасад обращен к Неве, тогда еще не имевшей гранитных набережных, а два боковых и задний - к площади и зеленым партерам.

В начале XIX века застройка Васильевского острова подошла вплотную к зданию Академии художеств, утратившему свое господство над окружающим пространством. Между тем возросшая роль Академии в системе николаевского государства требовала максимальной репрезентативности и официальности ее облика.

В 1829 году ректор архитектурного отделения академик К. А. Тон разработал проект постройки гранитной пристани перед зданием Академии художеств. Пристань для разгрузки материалов и погрузки монументальных скульптур на баржи призвана была своим обликом связать творение Ж.-Б. Валлен-Деламота и А. Ф. Кокоринова с зеркалом реки. По сторонам гранитной лестницы предполагалось установить две конные статуи, стоимость изготовления которых определялась в 500 тысяч рублей, что составило сумму, значительную даже для государственного бюджета.

«Буэна Сперанца» со своим необыкновенным грузом прибыла в Петербург в то время, когда в казначействе полумиллиона рублей не оказалось. Поскольку судьба сооружения оказывалась под угрозой, К. А. Тон разработал новый вариант проекта, в котором место конных групп заняли египетские сфинксы. Одаренный и образованный зодчий и еще более тонкий дипломат, К. А. Тон лучше других понимал, что царь стремится любой ценой утвердить идею незыблемости самодержавия и что творения художников XIX века не могут выразить идею победы над временем полнее, нежели древние гранитные сфинксы. Он предвидел, что бескрайние просторы Невы, воды, беспрерывно текущие мимо львов с головой неизвестного фараона, сделают этот символ особенно выразительным.

В 1835 году сфинксы вознеслись над Невой на гранитных выступах набережной, напоминающих пилоны. Оба выступа окаймляют широкую гранитную лестницу, ступени которой с противоположного берега Невы кажутся спускающимися к реке прямо от парадного портика Академии художеств.

Поставленные лицом друг к другу гранитные изваяния приподняты над лентой облицованного гранитом берегового откоса и играют роль кулис, за которыми фасад кажется театральным задником. Пристань придала ансамблю собранность, торжественность и суровость, не свойственную архитектуре века Просвещения, но столь типичную для Петербурга 30-х годов XIX века.

Раздел: Жизнь в веках

От: ,

Учреждение, объединяющее крупнейших мастеров изобразительного искусства и архитектуры, подготавливающих профессиональные художественные кадры высшей квалификации.

В России заботы о развитии художеств начинаются с императора Петра I , который приглашал из-за границы граверов, живописцев и архитекторов, а затем предложил открыть преподавание искусств в «академии наук и курьезных художеств». План Петра отчасти осуществился, когда в открытой при Екатерине I АН было введено преподавание живописи и скульптуры. В 1757 в Петербурге по проекту И. И. Шувалова, ставшего первым главным директором в 1757-1763, была создана «Академия трех знатнейших художеств»: живописи, зодчества и ваяния. С 1764 она преобразована в Императорскую А. х. с воспитательным училищем при ней (в дальнейшем — Высшее художественное училище живописи, скульптуры и архитектуры). Первоначально, по уставу 1764 обучение в А. начиналось с 6-летнего возраста и длилось 15 лет. Помимо изучения Закона Божьего, чтения и писания на русском и иностранных языках, занятий арифметикой и рисованием, ученики получали краткие сведения из географии, геометрии и истории. В старших классах к прежним предметам прибавляется математика, основы физики и «натуральной истории», а также «правила архитектуры и делание чертежей». Проявившие наибольшие способности к рисованию продолжали обучаться в высших классах А. х., а остальные переводились в ремесленные классы — резьбы по дереву, позолоты и т. п. В 1802 срок пребывания в А. сократился до 12 лет, а прием учеников стал производиться с 9-летнего возраста. Учебные программы были расширены за счет введения оптики, теории архитектуры и эстетики. По окончании А. х. выпускники получали звание художника, а наиболее талантливые посылались на стажировку в Италию. В 1893 в А. была проведена реформа, когда в число ее профессоров вошли крупные художники-реалисты — И. Е. Репин, А. И. Куинджи, В. Е. Маковский, И. И. Шишкин, В. В. Матэ и др. Президентами А. х. были: И. И. Бецкий (1764-1794), А. И. Мусин-Пушкин (1795-1797), Г. А. Шуазель-Гуфье (1797-1800), А. С. Строганов (1800-1811), А. Н. Оленин (1817-1843), Максимилиан Лейхтенбергский (1843-1852), вел. княгиня Мария Николаевна (1852-1876), вел. князь Владимир Александрович (1876-1909), великая княгиня Мария Павловна (1909-1917). В 1918 Императорская А. х. была ликвидирована, а взамен был создан учебный центр, название которого несколько раз менялось. В 1932-1947 А. стала именоваться Всероссийской А. х. В 1947 на ее базе была создана А. х. СССР, в 1992 преобразованная в России А. х. Президентами А. х. СССР были: А. М. Герасимов (1947-1957), Б. В. Иогансон (1958-1962), В. А. Серов (1962-1968), Н. В. Томский (1968-1983), Б. С. Угаров (1983-1991), Н. А. Пономарев (1991-1997). Современная Российская А. х. — высшая государственная творческая и научная организация, объединяющая мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства , архитектуры, дизайна и искусствознания, внесшая значительный вклад в развитие теории и практики искусства. Высшим органом Российской А. х. является Общее собрание, а в промежутках между сессиями ее деятельностью руководит Президиум во главе с президентом А. х. имеет отделы живописи, скульптуры, графики, декоративных искусств, архитектуры, дизайна, искусствознания и художественной критики. В системе А. х. находятся НИИ теории и истории изобразительных искусств, Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова с Академическим художественным лицеем им. Н. В. Томского, С.-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина с Академическим художественным лицеем им. Б. В. Иогансона, научно-исследовательский музей с филиалами, Научная библиотека в Петербурге с филиалом в Москве, Научно-библиографический архив, творческая мастерская и лаборатории. С 1997 президентом Российской А. х. является З. К. Церетели.

Российская Историческая Энциклопедия

6 (17) ноября 1757 г. в Петербурге, указом Сената была основана Академия художеств - высшее учреждение в области пластических искусств.

НЕ ТОКМО ПОЛЬЗОЙ, НО И СЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА

Представление в Сенат И.И. Шувалова Об учреждении Академии художеств от 6 ноября 1757 года

«Науки и художества, без сомнения, почитаются не токмо пользой, но и славой государства. Е. и. в. государь Петр Великий между важнейшими своими предприятиями два дела почитать изволил, чему свидетельствует его собственное к ученым и художникам снисхождение, выписанные великими иждивениями славные сего века люди и многие дорогие инструменты, установление Академии наук и художеств, посланные в чужие ученые места люди. Итак, видно, что сей государь великое желание и старание прилагал к распространению в России наук и художеств, но как предел, предписанный человеческой жизни, не допустил видеть зрелые плоды, им насажденные, то сколь обязаны все споспешествованию исполнению дел великого государя и отца истинного отечества...

Но как науки не могут быть без художества, будучи столь между собой связаны, столь и польза и слава от их быть может. Мы здесь художеств почти не имеем, ибо нет почти ни одного национального искусного художника. Причина та, что молодые обучающиеся люди приступают к сему учению, не имев никакого начала как в иностранных языках, так и в основании некоторых наук, необходимых к художествам, и так, теряя одно время, только одной практикой делают то, что выучат, не могут ничего приобрести сами или совершенным сделать, не имея ничего того, чтобы могло способствовать к их врожденному дарованию.

Многие, на большом иждивении содержащиеся здесь искусные художники, не токмо кого выучили, но ни порядочного начала не дали, извиняясь сами на неспособность учащихся.

Теперь в Московском университете находясь, много молодых людей, иных склонности более к художествам нежели к наукам, может некоторая часть уволена быть для сего учения, уча притом языки и другие нужные к тому знания. Если Правительствующий сенат сие представление заблагорассудит пожаловать на то в год 6 тысяч рублей, то можно здесь, в Петербурге, Академию художеств завести, которая, можно себя льстить, успехи окажет и будет тем ответствовать Правительствующего сената попечению и благоволению».

ЗДАНИЕ АКАДЕМИИ

Екатерина II, придав Академии статус Императорской, посчитала, что учреждению необходимо одно большое новое здание взамен трех старых, не приспособленных для учебных целей. Еще в 1758 году из Парижа архитектором Блонделем был прислан соответствующий проект, но он не учитывал местных условий и был отвергнут.

Проект собственного здания Академии художеств в 1763 году составил профессор архитектуры петербургской Академии Ж.Б. Валлет-Деламот. В начале следующего года Екатериной II проект был утвержден, после чего появилось распоряжение о выделении на строительство 160 000 рублей в течение четырех лет. Говорят, что одно из условий проекта установила сама Екатерина II. Она приказала построить здание так, чтобы внутри был круглый двор «для того, чтобы все дети, которые тут учиться будут, имели бы перед собой величину купола собора святого Петра в Риме и в своих будущих архитектурных проектах постоянно с ним соотносились».

18 марта была учреждена «Экспедиция строения академического здания». Ее возглавил директор Академии архитектор А.Ф. Кокоринов. Президент Академии И.И. Бецкой приказал: «для вящего порядку и успеху господам надворному советнику и архитектору Кокоринову и господину профессору и архитектору Деламоту всякую неделю собиратца в экспедицию, ежели когда зачем чаще не можно, то в неделю неотменно по дважды, причем быть господину секунд майору Салтыкову и обще о всем касающемся до произведения сего строения разсуждать и по тому в действие производить; когда же либо в чем несогласны будут, в таком случае требовать резолюцей от меня». Следующим летом несколько сот рабочих принялись закладывать фундамент нового здания.

Торжественная церемония закладки состоялась 7 июля 1765 года в годовщину вступления на престол Екатерины II, о чем напоминает дата на полу вестибюля: «MDCCLXIV». Торжество подробно описал Я. Штелин. Перед фасадом реконструируемых зданий была выстроена лестница, по которой посетители поднимались на великолепно украшенный балкон. Через него можно было пройти в аванзал, а затем в открытую галерею по обеим сторонам здания. Под галереей в нишах располагались аллегорические статуи и вазы с барельефами. Площадь перед Академией вымостили досками, на берегу Невы устроили новую пристань с тремя причалами и лестницей. Эту площадь закрывал от многолюдной толпы забор, убранный зелеными ветками. У проходов дежурил караул.

В первую очередь состоялось освящение церкви при участии императрицы. Она прибыла на праздник около 11 часов на шлюпке, была встречена президентом И.И. Бецким и всеми директорами и членами Академии. Екатерина II положила в основание академического храма закладной порфировый камень. В угловые квадратные камни были вложены серебряные и золотые монеты. После церемонии закладки императрица присутствовала в главном зале при зачитывании Устава Академии и в час пополудни водой отправилась ко Двору. «Но для того чтобы и каждый мог принять участие в этом академическом празднике, Академия в вышеописанном уборе под надзором дежурного директора и члена Академии была полностью открыта целых 8 дней. Наплыв знатных, средних и простых людей, желающих осмотреть Академию, был постоянно столь большим, что ежедневно с утра до наступления ночи комнаты и залы кишели множеством людей».

Сначала приступили к возведению северного корпуса. В 1764-1770 годах были построены корпуса со стороны сада, 3-й и 4-й линий, круглый и дворовый корпус. Последний из них, окружающий круглый двор диаметром 55 метров, назван «циркуль». В феврале 1771 года академический Совет приостановил строительство из-за недостаточного финансирования. В следующем году скончался А.Ф. Кокоринов, которого обвинили в растрате выделенных на строительство средств. До отъезда во Францию в 1775 году работами руководил Валлен-Деламот, которого затем сменил профессор архитектурного класса Ю.М. Фельтен. Строительство здания Академии художеств было окончено в основном к 1784 году, отделку завершили к 1788 году. Кроме Фельтена в работах принимали участие Е.Т. Соколов, Дж. Квадри, Дж. Лукини, Б. Руска, Л. Руска. В оформлении интерьеров участвовали А.А. Михайлов, В.И. Демут-Малиновский, С.С. Пименов, И.П. Мартос, А.И. Иванов, К.А. Тон. Здание Академии художеств является одним из первых петербургских зданий спроектированных по принципам классицизма.

ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА

Один из главных архитекторов Академии художеств, А.Ф. Кокоринов стал первым директором Академии. Как явствует из исторических документов, Кокоринов мирно скончался от болезни. Однако в 18 и 19 веках была популярна легенда о том, что талантливый архитектор, измученный и затравленный, повесился на чердаке Академии. Как утверждают сотрудники Академии, и сегодня тень архитектора можно встретить бродящим по сумрачным чердакам и лестничным переходам здания.

Высшая школа мастеров русского искусства и центр художественной жизни страны - "Академия трех знатнейших художеств" - была основана по инициативе И.И.Шувалова и М.В.Ломоносова указом Сената в 1757 году. Занятия начались в 1758 году сразу в нескольких классах - живописном, скульптурном, архитектурном и медальерном. А через шесть лет 4 ноября 1764 году высочайшим указом императрицы Екатерины II были утверждены "Привилегия и Устав Императорской Академии трех знатнейших художеств" - законодательное признание правительством самоценности и самостоятельности художественной деятельности. Сегодня об этой знаменательной дате напоминают выложенные мозаикой на полу вестибюля Академии римские цифры - MDCCLXIV. Уже в первые годы в Академии сложилась и в дальнейшем совершенствовалась строго последовательная система обучения.

Начинали с рисования - на первых порах постигали простое черчение без линейки, затем переходили к копированию образцов (гравюр с картин лучших мастеров или рисунков), гипсовых античных образцов и, наконец, рисунок с обнаженной натуры. Параллельно с рисованием живописцы начинали писать с обнаженной натуры, скульпторы - лепить ее, а архитекторы занимались изучением ордеров, обмерами, отмывкой архитектурных элементов, проектированием небольших декоративных и парковых сооружений, а затем и созданием масштабных объемно-пространственных композиций.

Наряду с этим в Академии преподавали пластическую анатомию, архитектурную графику, общеобразовательные предметы, языки. Заканчивали курс исполнением достаточно сложной композиционной работы по избранной специальности. Наиболее одаренные, чьи произведения отмечались золотыми медалями первого или второго "достоинства" отправлялись в "пенсионерскую" поездку для усовершенствования мастерства (как правило, в Италию и Францию).

История Академии теснейшим образом связана с историей русской художественной культуры. Были периоды подлинного взлета, когда она являлась единственным авторитетным арбитром в области художественной политики, и время менее заметного влияния на творческую практику русских художников. Однако всегда, на всем протяжении своей истории, Академия художеств оставалась крупнейшей в мире художественной школой, воспитательницей выдающихся мастеров изобразительного искусства. Замечательным было и то, что учащиеся часто работали совместно с педагогами, как правило, крупнейшими художниками своего времени. Они были свидетелями творческой практики своих воспитателей и наблюдали весь процесс создания художественного произведения, а иногда выступали в качестве участников этого процесса, помогая мастеру. Все это давало положительные результаты, ибо в процессе учения нет ничего более эффективного, чем непосредственное наблюдение за работой опытного художника, изучение всех ее стадий.

Многие известные русские художники учились в Академии и в ней приобрели профессиональное мастерство, позволившее им стать во главе художественной жизни своего времени. Воспитанники Академии прославили русское искусство, создав образы глубокой мысли, воспевавшие красоту русского человека и благородство его стремлений.

В Академии учились: А.П.Лосенко, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, О.А.Кипренский, В.А.Тропинин, С.Ф.Щедрин, К.П.Брюллов, А.А.Иванов, П.А.Федотов, И.Н.Крамской, В.И.Суриков, В.А.Серов, И.Е.Репин, И.И.Бродский, И.Э.Грабарь, М.Б.Греков;

архитекторы: В.И.Баженов, И.Е.Старов, А.Д.Захаров, В.П.Стасов;

ваятели: Ф.И.Шубин, М.И.Козловский, И.П.Мартос, С.С.Пименов, В.И.Демут-Малиновский, П.К.Клодт, М.М.Антокольский и многие другие.

Здесь же получил образование великий украинский поэт и художник Т.Г.Шевченко. Вот уже не одно столетие верно служит российской культуре величавое здание на Неве. За свою историю оно ни разу не меняло своего назначения - воспитание молодых художников. С самого начала основой образования являлась стройная методическая система. Эта система изменялась и совершенствовалась, отражая новые растущие потребности времени.

И сегодня основой учебного процесса Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина при Российской академии художеств является принцип преемственности лучших традиций отечественного и мирового искусства. На пяти факультетах учатся более 1000 студентов на дневном отделении и порядка 500 - на заочном из России и зарубежных стран.

Опираясь на свой богатый творческий опыт, развивая и обновляя его применительно к потребностям меняющегося времени, Институт имени И.Е. Репина уверенно смотрит в будущее, не забывая о традиционном сознании высокой общественной роли художника и долга служения его Отечеству.

Публикации раздела Архитектура

Академия художеств: ретроспективный взгляд

В 1757 году решением Сената в России была учреждена Академия художеств. Больше века она оставалась единственным в стране высшим учебным заведением, где обучали изобразительным искусствам.

Императорская Академия художеств (Институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина), Санкт-Петербург

В начале пути

Идею о том, что России следовало бы обзавестись собственной «кузницей кадров» в области изящных искусств, не раз высказывал еще Петр I . И даже успел за год до смерти подписать указ «Об академии, в которой бы языкам учились, также прочим наукам и знатным художествам». Исполнение завета государя-реформатора привело к появлению в составе новоучрежденной Академии наук специального художественного отделения. Однако структура получилась не очень жизнеспособной: ученые мужи постоянно конфликтовали со служителями муз и, говоря откровенно, оных затирали. Попытки организационно разделить две эти сферы долго не удавались, пока за дело не взялся меценат и просветитель Иван Шувалов. По совету Ломоносова именно он, имея влияние на императрицу Елизавету Петровну, добился учреждения «особой трех знатнейших художеств академии». Под «знатнейшими» подразумевались живопись, ваяние и зодчество.

Илларион Мошков. Вид Императорской Академии художеств. Ок. 1800

Императорская Академия художеств, Санкт-Петербург. Дореволюционная открытка

Илларион Мошков. Вид Императорской Академии художеств от обхваты. 1799-1802

Хотя академия первое время формально причислялась к Московскому университету , в действительности это был сугубо петербургский сюжет. За отсутствием казенных помещений занятия проходили прямо у Шувалова дома, в особняке на Садовой улице. Даже заграничных преподавателей он поначалу приглашал на собственные деньги. С восшествием на трон Екатерины II сей «образовательный проект» обрел второе дыхание. В 1764 году царица своим указом даровала заведению «Привилегию», наделив его императорским статусом. Тогда же на Васильевском острове началось строительство величественного здания в духе классицизма по проекту Жана Батиста Мишеля Валлен-Деламота и Александра Кокоринова. Академия художеств вступила в пору своего процветания.

Свое и заграничное

С момента возникновения эта школа целиком и полностью была ориентирована на европейскую модель обучения. Прототипов хватало: знаменитые академии искусств уже довольно давно существовали в Париже, Риме, Болонье, Флоренции... Россия со своим почином не слишком отставала. Например, Королевская Академия художеств в Лондоне была основана на одиннадцать лет позднее. Хотя дело тут, разумеется, не в том, кто кого обогнал с официальными институциями. Гораздо важнее, что в Петербурге в середине XVIII столетия заработал механизм, позволивший отечественным живописцам, скульпторам, архитекторам (а также граверам и медальерам) попадать в одну систему координат с иностранными творцами, которые прежде казались недосягаемыми кумирами.

Илья Репин. Запорожцы (Запорожцы пишут письмо турецкому султану). 1880-1891. Государственный Русский музей

Виктор Васнецов. Богатыри. 1881-1898. Государственная Третьяковская галерея

Василий Суриков. Боярыня Морозова. 1884-1887. Государственная Третьяковская галерея

Однако и национальные приоритеты были незамедлительно обозначены. Буквально на церемонии открытия академии поэт Александр Сумароков возвестил: «Первая должность упражняющихся в сих хитростях есть изображение истории своего отечества и великих в оном людей» . Этому наставлению академические воспитанники следовали десятки лет. В картинах, представляемых к выпускным экзаменам, античные или библейские сюжеты непременно чередовались с эпизодами из русской истории.

Чему и как учили

Именно исторический жанр считался здесь главным, вершинным в иерархии. Чтобы заслужить право на создание такого рода произведений, следовало пройти долгий путь. Уже в пять-шесть лет детей принимали в Воспитательное училище при академии, где им прививались навыки рисования орнаментов и копирования по образцам. Пройдя два низших разряда обучения, воспитанники становились студентами и начинали приобретать специализацию по классам. Все без исключения проходили через рисование гипсовых голов и фигур, постепенно приближаясь к изображению живых моделей с натуры. Кстати, преподавали здесь и общеобразовательные предметы, и языки. Максимальная продолжительность учебного курса составляла около пятнадцати лет. Выпускники обязаны были доказать свою профессиональную состоятельность выполнением «программы» - собственного опуса на заданную тему.

Копирование в залах Музея Императорской Академии художеств. 1900е. Фотография: museum.ru

Натурный класс в Академии художеств, мастерская профессора Владимира Маковского. 1913 год. Фотография: art-spb.info

Императорская Академия Художеств, батальный класс профессора Николая Самокиша. 1915 год. Фотография: maslovka.org

Однако и после этого их связь с альма-матер не обрывалась. Академия бралась обеспечивать своим питомцам карьерное продвижение и нередко снабжала их государственными заказами. А лучшие из лучших - обладатели золотой медали первого или второго достоинства - направлялись в так называемые пенсионерские поездки за границу. Как правило, в Италию или Францию. Академия оплачивала пребывание медалистов в Европе на протяжении внушительного срока: в XVIII веке речь шла о трех годах стажировки, а позднее - уже о шести. Традиция эта не обходилась, конечно, без эксцессов. Порой художники-пенсионеры «забывали» возвращаться на родину в срок. Вспомнить хотя бы Карла Брюллова , который провел в Италии двенадцать лет и прибыл обратно в Петербург лишь после личного повеления государя Николая Павловича . Зато прибыл не с пустыми руками. Пенсионерская практика весьма способствовала творческому росту художников и укрепляла славу русского искусства за рубежом.

Кризис, ликвидация, возрождение

Разумеется, даже золотой век Императорской Академии художеств не был совсем уж идиллическим, но долгое время царившие там методы и порядки никем не ставились под сомнение. Гром грянул 9 ноября 1863 года, когда группа живописцев-дипломников отказалась писать свои выпускные картины на заданную тему из скандинавской мифологии. Этот «бунт 14-ти» против догм академизма ярко обозначил кризис художественного образования, который, к слову, назрел не только в России. Демарш будущих передвижников не привел, конечно, к моментальным реформам, но все же медленные тектонические сдвиги начали происходить. Гениальный преподаватель Павел Чистяков аккуратно, но твердо перестроил обучение рисунку и живописи, в результате чего из стен академии вышли столь разные, но чрезвычайно значимые фигуры -

Где жил державин. Державин Г.Р. Достижения Гавриила Державина

Электронное письмо на английском языке примеры

Капельница с глюкозой побочные действия Сколько нужно капать глюкозу чтобы стало легче

Эссе на тему: Особенный ребенок в семье

Люди, победившие рак? Как победить рак? Почему человечество никогда не сможет победить рак И тем самым рак побеждают