Абазины - древнейший народ Северного Кавказа. Их предки, населявшие регион еще пять тысячелетий назад, создали письменность, послужившую основой латинского алфавита. Гордый и самобытный народ защищал свои территории во время Кавказской войны, был повержен, однако до сих пор не утратил национальную самоидентификацию.

Название

Название абазинского народа возникло от древнего племени абазгов, населявшего причерноморские территории, наряду с аланами и зикхами, в начале эры. Корни названия уходят глубоко в прошлое, точное значение неизвестно. Одна из версий связана с выражениями «люди, живущие у воды», «люди воды».

Самоназвание народа похоже - абадзе, абаза, абадзуа. Соседи называли абазин садзами, джиками, джигетами, джихами. В российских источниках по отношению к народу встречается упоминание экзонима «обаза». Абазин нередко причисляли к соседним народностям, называя общими именами адыгов, черкесов, абхазов.

Где живут, численность

Исторической родиной племени абазов выступают территории современной Абхазии. Нехватка пригодной для обработки земли привела к нескольким миграционным волнам, в результате которых народ переселился в черкесские регионы.

Согласно переписи 2010 года, численность абазин России составляет 43 000 человек. Большая часть компактно проживает в 13 аулах, расположенных на территории Карачаево-Черкесии. Всего в регионе числится 37 000 представителей народности, 10 505 человек проживает в городе Черкесск.

Число абазин в других регионах России:

- Ставропольский край - 3 600 человек;

- Москва - 318 человек;

- Нальчик - 271 человек.

В результате Кавказской войны абазинам пришлось покинуть исторические зоны проживания. Потомки народа живут в Ливии, Иордании, Египте, Турции, Сирии Израиле, всего порядка 24 000 человек. Ассимиляция, тесное соседство с выходцами других черкесских народов привели к утрате национальных обычаев, но многие сохранили самоидентификацию на основании исторических родов.

Язык

Абазинский язык относится к северокавказской семье, абхазо-адыгской группе, делится на ашхарский и тапантский диалекты. Древний абазинско-абхазский язык оказал решающее влияние на формирование латинского, ставшего основой современной письменности многих стран.

Исследование знаменитой Майкопской надписи показало, что надписи выполнены ашуйским письмом. Пять тысячелетий назад предки абхазов и абазин создали могущественное государство Ашуйю, занимавшую огромные территории от Майкопа до Черного моря, выходя за границы Кубани и Риона.

Существовавшее в государстве ашуйское письмо во втором тысячелетии проникло в столицу Финикии, послужив базой для возникновения финикийской письменности. Оно, в свою очередь, легло в основу латинского алфавита, распространившегося по свету.

История

Предки абазин относятся к древнейшим протоабхазским племенам, населявшим территории современных Грузии, Абхазии, Черноморского побережья Краснодарского края от Туапсе до Сухуми. После распада могущественного Ашуйского государства племена начали образовывать отдельные княжества.

Первое упоминание страны абазин относится ко II в. н.э., моменту образования княжества Абазгия, занимавшего часть территории современной Абхазии. К VII столетию происходит объединение абхазских и абазинских народов под знаменем Абазгского царства. В историю оно вошло под именем Абхазского царства, в 975 г. вошедшего в состав более могущественного Грузинского государства. На этот период приходятся миграционные волны абазов, искавших более пригодные для земледелия и скотоводства территории.

XVI столетие ознаменовано укреплением связей с Россией: в 1552 г. абазинский князь Иван Езбозлуков в составе черкесского посольства обсуждал с Иваном Грозным детали союза, направленного против крымского хана. К XVIII веку абазины формально находились под управлением Турции, присылавшей в регион начальника-бея. Фактически назначаемый правитель власти не имел: народ продолжал решать общественно-политические вопросы самостоятельно.

XIX век стал трагичным для всех кавказских народов, проигравших войну Российской империи. Абазины, наряду с адыгами, храбро сражались в Кавказской войне, однако были побеждены и высланы с территории исторического проживания. Оставшиеся представители народа, принявшие российскую власть, остались в аулах Карачаево-Черкессии.

Внешность

Абазины относятся к кавкасионской расе, пятигорскому миксу, сочетающему черты понтийского и кавкасионского антропологического типов. К нему относят черкесов, ингушей, кабардинцев, осетин. Отличительные особенности внешности:

- средний рост;

- стройная, поджарая фигура;

- узкое лицо;

- высокая переносица;

- длинный нос, часто с горбинкой;

- черные волосы;

- серые, голубые, карие, черные зауженные глаза.

Эталоном красоты народа считалась стройная девушка с узкой талией и небольшой грудью: добиться идеальных параметров и хорошей осанки помогал корсет. Девочки-абазинки с 12 лет начинали носить этот предмет туалета, выполненный из плотной ткани с деревянными, металлическими вставками. Следили за прической: роскошные длинные волосы были в чести.

Одежда

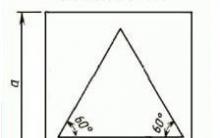

Национальный костюм абазин имеет общие черты с нарядами других кавказских народов. Нательной одеждой мужчин служили свободные штаны, доходившая до пояса рубаха с высоким воротом, застегивавшимся рядом пуговиц. Поверх надевали бешмет со стоячим воротником, боковыми и нагрудными карманами, длинными рукавами, зауженными у запястья. Финальным элементом наряда служила традиционная кавказская черкеска: наплечный кафтан с длинными расклешенными рукавами, треугольным вырезом на груди. По крою черкеска приталенная, расширяющаяся к низу.

Праздничные наряды опускались ниже колен на 10-15 см, повседневные доходили до середины бедра. Бедняки носили одежду темных цветов, знатные абазины предпочитали белую и красную расцветки. На обеих сторонах груди пришивались продольные строчки для карманов газыри, где хранили пули и порох. Обязательный элемент - пояс, на который закрепляли нож, кинжал.

Женский костюм состоял из длиннополой нательной рубахи. Поверх надевали нижнее платье, облегающее вверху и расширяющееся от талии. В праздничные дни наряд дополняли распашным платьем из бархата или парчи, на груди, спине, по всей длине и подолу богато украшенным золотым шитьем. Абазинки любили ювелирные украшения: кольца, перстни, нависочники, объемные серьги, браслеты, серебряные пояса.

Прическа не только служила украшением, но помогала определить возраст и социальный статус женщины. Девочки заплетали волосы в две косы, голову покрывали легким шелковым платком. Совершеннолетние девушки на выданье носили шапки с остроконечным или округлым верхом, поверх надевали платки, концы которых перекидывали за шею. Шапку женщина снимала лишь после рождения ребенка, заменяя ее на глухой платок, полностью закрывавший волосы.

Семейный уклад

У абазов царил патриархальный уклад: глава рода - старший мужчина в доме, хозяйственными делами ведала старшая женщина. Практиковались свадьбы по сговору, включая люлечные браки, реже встречался обряд умыкания. После свадьбы девушка переходила в дом мужа, соблюдая ряд правил:

- Не навещать своих родных минимум год после свадьбы.

- Избегание свекров. Невестка не имела права разговаривать с родителями мужа, оставаться с ними наедине, поднимать на них глаза, есть за одним столом, сидеть в их присутствии. Избегание свекрови заканчивалось в срок от недели до нескольких месяцев, свекр мог продолжать молчание годами или всю жизнь.

- Супруги не называли друг друга по имени, использовали прозвища или местоимения. Для мужчины считалось позорным говорить что-либо про свою жену в присутствии других. Когда того требовала ситуация, употреблял слова «моя жена», «мать моих детей», «дочь того-то».

- В дневное время супругам нельзя находиться в одной комнате наедине.

- Мужчинам запрещалось прилюдно проявлять чувства по отношению к детям, называть их по имени.

В богатых семьях практиковалось аталычество. Детей на воспитание отдавали в равные по статусу или менее знатные семьи внутри рода, иногда в соседние народы для укрепления межнациональных связей. Ребенок находился в чужой семье от нескольких месяцев до нескольких лет, иногда вплоть до совершеннолетия.

Жилище

До XIX столетия абазины жили в плетеных домах круглой формы, каменных одно- или многокомнатных домах. В центре главного помещения находился очаг, располагалась обеденная зона, спальные места хозяев дома. Позже распространились деревянные дома, возводившиеся в центре просторной усадьбы.

На ее территории строили домик для гостей - кунацкую. Традиции гостеприимства обязывали народ принимать гостей с почестями, делиться кровом, готовить лучшие блюда. С дороги путников в кунацкую провожал хозяин дома, бравший ответственность за их безопасность, жизнь, здоровье.

Жизнь

Традиционные занятия абазин - скотоводство, земледелие, садоводство, пчеловодство. Разводили овец, лошадей, птицу, сажали просо, ячмень, кукурузу. Рядом с домом разбивали огороды, высаживали сады с алычой, грушей, сливами, кизилом, барбарисом, фундуком.

Женщины занимались выделкой кож, ткачеством, вышивкой. Мужчины обрабатывали дерево и металл, считались искусными ювелирами, оружейниками.

Религия

В древности абазины верили в силы природы и духов-покровителей, почитали скалы причудливой формы и сакральные деревья. Покровителем вселенной считалось главное божество Анчва, землю населяли добрые и злые духи, которые могли навредить или помочь. У народа существовали покровители воды, дождя, лесов, диких зверей, пчел, домашнего скота, ткацкого ремесла. Младенческую смерть приписывали злой ведьме в женском обличье уыд, а до умопомешательства людей доводили шайтаны.

Согласно библейским преданиям, в начале первого века в регионе проживания абазин проповедовал апостол Андрей Первозванный: вплоть до XV-XVII столетий народ исповедовал христианство. Под влиянием ханства и Порты в регион проникло мусульманство, сегодня большая часть абазов исповедует ислам суннитского толка.

Еда

Основу рациона абазин составляли баранина, говядина, мясо птицы (курятина и индюшатина), молочные и мясные продукты, крупы. Традиционное повседневное блюдо из мяса индейки - кту дзырдза (квтIужьдзырдза), секретом которого является пикантная острая подливка. Кухня отличается богатым использованием специй: острого перца, соли с чесноком, чабреца, укропа: без них не обходится ни одно абазинское блюдо.

Видео

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

Абазины (Абаза) – коренной народ Кавказа. Абазины (абазги/абаза), абхазы (апсилы/апсуа) и убыхи (пех), являются народами, составляющие единый этнос - Абаза. Абазинский язык относится абхазо-адыгской языковой группе иберийско-кавказских языков, лингвисты признали абазинский язык одним из самых трудных в Мире. В субъэтническом отношении абазины делятся на две группы: тапанта (ашуа) и ашкарауа. На сегодняшний день абазины в основном проживают в Карачаево-Черкесской республике, Ставропольском крае, в Республике Абхазия и в качестве диаспор представлены в Турции, Египте, Сирии, Иордании и в других странах Мира.

В III тысячелетии до н.э. предки современных абазин, абхазов и убыхов основали Ашуйское государство и стали создателями собственной письменности. Территория Ашуйского государства простиралась от Черного моря на юге, до нынешнего Майкопа на севере и выходила за пределы рек Кубани на северо-западе и Фазиса (Риони) на юго-востоке. Письменные памятники ашуйского языка охватывают период с середины III тысячелетия до н.э. по V в. н.э.

Что касается этнонима абаза или абазги, надо отметить, что он встречается в сочинениях античных авторов начиная с древнегреческого историка Геродота (V в. до н. э.) в своей карте Древнего Мира в перечне народов, обитавших по берегу Понта Эвксинского, он называет также и племя абасгов. Древнегреческий географ и историк Страбон Амасийский в одной из своих книг пишет, что земля Абазгии начинается от Понтоса, раскинута по всему побережью Черного моря, до Армении. По свидетельству М. Медичи Абазы проживают от Сухума до Анапы. Абазы живут выше Сванетов и Менгрельцев, на Западе от Кавказа, по берегам Черного моря, где находится много пристаней и около истока реки Кубани. Известно также, что на рубеже IV-V веков в Египте стояло римское воинское подразделение, носившее название «Первая когорта абазгов». Абазгские отряды под названием «Первое крыло абазгов» (Ala prima abasgorum) составляли нередко особую часть Византийской армии и принимали активное участие во многих крупных военных операциях, которые приходилось осуществлять Византии. Упоминание племенного названия «абазг» встречается у известного византийского философа XI в. Иоанна Итала, писавшего письмо «Грамматику Абазгу».

Еще в далеком средневековье, начиная с XI века между абазинами и Древней Русью, складывались мирные, добрососедские отношения, основанные на узах родства. Абазинские княжны были женами великих русских князей. Русский историк-энциклопедист В.Н. Татищев в своем труде первой «Истории Российской» сообщал об «абаза», «от которых несколько королевских дочерей браны в замужество за великих князей Мстислава Великого, Изяслава II, Всеволода III». Об этом так же упоминает и Н.М. Карамзин в своем многотомнике «История государства Российского»: «Брак Изяславов 1154 г. Невестою Изяслава I Великого была Княжна Абазинская».

В 1073 г. в росписи Киево-Печерской лавры участвовали иконописцы греки и обезы, так русские летописцы называли абазин. В 1083 г. абазгские мастера участвуют в живописном оформлении Успенского собора Печорского монастыря, Софийского собора в Киеве. При постройке и украшении церквей в Тмутарканском княжестве использовали кавказские орнаментальные мотивы и даже приглашали кавказских иконописцев, в частности обезов-абазин, писать иконы.

Великий русский полководец А.В. Суворов, направленный на службу в Крым и на Кавказ, в своих многочисленных рапортах так же упоминает об абазинах: “... От устья Кубани простираетца стрелка по Черному морю, сочиняющая сказываемой залив верст до сорока к абазинам, оттуда береговою горою остаетца немного далее до Суджук-Кале...”.

К тому же периоду относится выдержка из письма посла России в Стамбуле А. Стахиева адресованная А. Константинову (1779 г. августа 6-го. Турецко-крымские противоречия по вопросу поддан¬ства абазин и принад-лежности крепостей по Черноморско¬му побережью Кавказа): «... А что касается до Суджука, оный город собственным турецким иждивением построен на абазинской земле и не бывал никогда в татарских руках, да и в мирном трактате только один Таман им уступлен…».

Извлечение из приложения к письму А. Стахиева графу Н. Панину от 27 сентября 1778 г. Из беседы с капитан-пашой, командующим турецким флотом: «... На сих днях приехал к Гассан-паше султан Кадыр-Гирей, в Крыму живший, а потом прибегший к абазинцам, отправивши свою семью в Румелию. Он предлагал адмиралу, что абазинское войско в состоянии поразить крымских неприятелей, по¬тому что из 36 тамошних беев каждый может соб¬рать до 15000 войска независимо от черкесов, которые также могут поставить немалое число оного, и таким образом он всеми мерами побуждал Гассан-пашу на войну против Крыма, обещая золотые горы...».

В конце XVIII в. Абазинский народ был втянут в Кавказскую войну. Однако, параллельно абазины как противостояли царским войскам, так и принимали активное участие в военных кампаниях на стороне Российской Империи. В частности, в Русско-Турецкой войне 1877-1878 гг., в Русско-Японской войне 1904-1905гг., в Первой Мировой войне, многие из абазин были награждены высокими наградами, в том числе и Георгиевскими крестами.

Во время Второй Мировой войны абазины, как и весь советский народ, поднялись на войну с немецко-фашистскими захватчиками и потеряли около 3 тысяч человек на фронтах Великой Отечественной (по данным 1939 г. абазин насчитывалось 15.300 человек), а оставшиеся в живых вернулись домой в орденах и медалях.

Что же касается территории проведения Сочинской Олимпиады, то до 1864 года земли Красной Поляны (Кбаада) и Большого Сочи населяли абазинские, убыхские и абхазские общины. До середины XIX века абазинский народ владел обширными территориями на южных и северных склонах Кавказского хребта, Абазой называли земли Северо-Кавказских абазин - Малая Абаза и южных абазин - Большая Абаза.

Северо-Кавказские абазы занимали высокогорную часть северных склонов Кавказского хребта между верховьями рек Кумы и Подкумка, расселялись по левому берегу Кубани и бассейнах рек Теберды, Аксаута, Марухи, Кяфара, Урупа, Большой и Малой Лабы, Зеленчуков, Ходз, Белой и Губс. По карте С. Броневского территория Большой Абазии простиралась от Геленджикского залива до реки Ингур. На карте 1830 г., на которую ссылается Ш.Д. Инал-Ипа, территория от Гагры до Анапы, так же обозначена как Большая Абаза. Южные абазы составляли несколько обществ Цандрипш, Ахчипсу, Аибга, Кечь, Аредба, Баг, Садзы-Джигеты, Убыхи и другие, живших в верховьях рек Мзымты, Бзыби, Хоста, Кечь, Аше, Магры, Шахе, Сочи и т.д.

Следует отметить, что ряд топонимов и гидронимов, которые бытуют и в настоящее время в районах Сочи, Туапсе связаны с абазинами. Так, например, не далеко от Сочи и сейчас есть поселок под названием Абазинка. Одна из рек и поселок в этом районе носит название Лоо, что связано с фамилией абазинских князей Лоовых. Река Кечь (приток р. Мзымта), где обитали джигетские Кечь, имеют свою параллель с Северо-Кавказскими абазинскими князьями и обществом Кячь (Кячевы). Название абазинского села Дарыкъвакт (Псыж) - имеет также абсолютную параллель в названии поселка Дадыркой и одной из рек, впадающей в море между Сочи и Туапсе. Название р. Багърыпста, что к северо-западу от Гагры (совр. Холодная речка), имеет свою параллель с абазинским обществом Баг (Баговы), которое находилось и на северных и южных склонах Кавказского хребта. Название реки и поселка Магры идет от абазинского мыгъра - рукав, а река Аше - от абазинского «брат», мыс Агрия - от абазинского агъра (рябой). А устье реки Шахе в ХVII-ХVIII вв. крупным торговым пунктом была морская стоянка Абаза. Поселок Джубга в дословном переводе с абазинского (тшы бгъа) означает «спина лошади».

Одно из последних упоминаний о проживании абазин на территории Черноморского побережья Кавказа связано с последней стадией Кавказской войны. Весной 1864 г., Кавказскую войну можно было считать оконченною и только горные южноабазинские племена Псху, Ахчипсоу, Аибга, Садзы-Джигеты, занимавшие ущелья по верховьям рек Мзымты и Бзыби, не хотели расставаться со своей свободой и оказывали последнее сопротивление царским войскам на Кавказе. Тогда жители Ахчипсоу еще не знали, что совсем скоро их аулу суждено, будет стать местом празднования события огромной исторической важности – окончания Кавказской войны.

18 марта 5 тысяч горцев - абазины, убыхи и шапсуги-хакучи с верховий Мзымты предприняли попытку остановить продвижение отряда Геймана, но под плотным артиллерийским огнем вскоре были вынуждены отступить. Уже к середине апреля войска не встречали в горах убыхов: они находились на берегу и выселялись в Турцию. Только горные абазины, оставались еще на своих местах. Для того чтобы завершить завоевание Западного Кавказа было решено все действовавшие на южных склонах гор российские войска разбить на четыре отряда. В первой половине апреля 1864 г. один из них двинулся из Гагры в долину р. Псху, второй - вверх по Мзымте, третий - от верховий Шахе параллельно Большому Кавказскому хребту и четвертый - из верховьев Малой Лабы в местность Кбаада, где все отряды должны были соединиться.

При движении по левому берегу Мзымты 2-й отряд встретил упорное сопротивление абазин. Столкновения между войсками и горцами продолжались около недели. Вскоре и некоторые абазинские племена начали покидать свои аулы и выходить к морю для ухода в Турцию.

А уже 21 мая 1864 г. царская Россия завершила войну победным парадом войск в верховьях реки Мзымта в абазинской местности Кбаада, известной сегодня как Красная Поляна, после чего более чем столетняя Кавказская война была закончена.

Большинство садзов-джигетов, псхуовцев, аибговцев, ахчипсоувцев погибли или ушли в Турцию. Согласно официальной русской статистике в Турцию одних только садзов ушло около 20 тысяч, т.е. все садзское население современного Сочи. Другая часть в основном женщины и дети, перешли через перевал в Северную Абазию и сейчас их потомки проживают в абазинских аулах Старо-Кувинск, Ново-Кувинск и Апсуа Карачаево-Черкесской республики.

После 1865 г. при проведении царским правительством территориально-административной реформы Кубанская область была разделена на 5 военно-народных округов, и абазинский народ оказался в ведомости трех разных округов. В пределах Зеленчукского округа находились абазинские аулы: Лоовско-Кубанский (Кубина), Лоовско-Зеленчукский (Инжич-Чукун), Бибердовский (Эльбурган), Дударуковский (Псыж), Клычевский (Псаучье-Дахе), Шахгиреевский (Апсуа), Егибоковский (Абазакт) и Кувинский (Старо-Кувинск, Ново-Кувинск); в Эльбрусском округе имелись Кумско-Лоовский (Красный Восток) и Хумаринский аулы абазин. В Лабинском округе абазины проживали совместно с бесленеевцами, беглыми кабардинцами и другими народами. В результате во второй половине XIX века в пределах Северо-Западного Кавказа осталась небольшая часть абазинского народа, преимущественно тапантинских подразделений, и перестали существовать горные аулы абазин.

Таким образом, после войны, переселения в Турцию и расселения абазин по инонациональным аулам к началу ХХ века абазин насчитывалось около девяти тысяч человек. Сегодня абазины являются малочисленным народом Российской Федерации, по переписи населения 2002 года абазинский народ насчитывает около тридцати семи тысяч человек.

Абазины относятся к малочисленным, но коренным народам Кавказа. По данным переписи 2010 года численность насчитывает чуть больше 40 тысяч человек. Проживают компактно в и Адыгее (аул Улял), еще около 10 тысяч представителей этого древнего народа проживают за пределами России – в Турции, Египте, Иордании и других странах Ближнего Востока, даже в географически удаленной Ливии.

Увы, за рубежом представители древнего народа смешались с местным населением и практически утратили традиции и язык, хотя в некоторых семьях бережно хранят историческое прошлое своих родов. Близкородственным народом для абазин Кабарды являются абхазы и адыги: схожая культура, язык и традиции. Но все же «абазы», как они сами себя называют – отдельный народ.

Прошлое народа

История абазин простирается глубоко в века. Любознательный и пытливый путешественник по не пропустит уникальные (кстати – это топонимика абазского языка), загадку появления которых до сих пор не удалось расшифровать археологам. Возможно, их воздвигли в III тысячелетии нашей эры предки абазин, которые двигались из Абхазии в северном направлении. Прослеживаются связи адыгов с абазинами, но ничего удивительного в том нет: многие причерноморские этносы – словно ветви одного дерева.

Происхождение абазов от общего колена с абхазами учеными доказано убедительно. Сохранились сведения, что Абазгское царство (II – VIII века н.э.) было населено преимущественно абазинами (абазами), а вот численность абхазцев была меньшей. Пока неясно, что заставило многие рода сняться с насиженных мест и перебраться на север, за Абхазский хребет. Возможно, это было связано с сокращением земель сельскохозяйственного назначения в силу климатических перемен либо нехватки плодородной пашни из-за роста численности населения. Возможно, причиной переселения стали междоусобицы или войны.

В середине XVI века произошли первые политические контакты между абазскими князьями и Москвой. Известен некий князь Иван Езболуков, который принимал участие в переговорах. Хроники упоминают участие пятитысячного отряда абазин в Ливонской войне. Окончательно под управление Москвы народ перешел в XIX веке, в результате кровопролитных русско-кавказских войн.

Именно тогда произошло переселение черкесов и абазин, не желавших переходить в подданство русского императора, на Ближний Восток. Абазины в России были обычным малым народом , причем исповедующим ислам, что при политике русификации и подавления национального духа стало тяжелым испытанием.

При установлении советской власти произошел расцвет абазинской культуры, но сегодня особо похвастаться нечем: кроме тонкой прослойки местной интеллигенции национальным вопросом в современной России пренебрегают.

Вероисповедание

До сих пор сохранившиеся поверья и литература народа свидетельствуют, что очень давно абазы были язычниками. В начале новой эры все изменилось. Сохранилось предание, что в 40-м голу новой эры абазы, аланы и зигхи услышали проповедь Христову от самого апостола Андрея, посетившего эти края и неся свет нового учения.

Христианство на этих землях просуществовало довольно долго, уступив место исламу лишь в XV -XVIII веках. Надо сказать, что в христианстве абазы не были слишком крепкими, а одним из факторов, приведших к распространению ислама, стала гибель Византии и экспансия Османской империи.

Абазинский язык

Есть родство абхазскому языку, также относящемуся к абхазо-адыгской языковой группе. Сегодня абазинский народ находится под большим влиянием русского и адыгского языка и быстро забывает свой родной, а лингвисты относят абазинский язык к находящимся под угрозой исчезновения. Говорят, что это бы уже произошло, если бы не Октябрьская Революция.

Как не парадоксально, именно благодаря революции в 1932 году народ получил алфавит, появилась своя литература, развивался театр, журналистика. Сегодня даже пожилым людям проще излагать свои мысли на русском, а молодежь, которая перебирается из аулов в города, стремительно русифицируется.

Поговаривают, что язык абазин относится к одним из самых сложных на планете. Ничего удивительного: в нем 72 буквы, из которых всего две относятся к гласным.

Традиции и обычаи абазин

Веками абазы занимались скотоводством, преимущественно держали мелкий скот. В богатых родах было принято держать породистых лошадей. Жители равнин охотно разбивали сады, одним из популярных занятий стало пчеловодство. В позапрошлом веке славились своими и изделиями из войлока, выделкой кожи.

Культура абазин богата на предания, песни и сказки. Главные герои – люди обычных профессий: пастухи, вышивальщицы, охотники, сказки всегда заканчиваются победой добра над злом. Большинство песен и обычаев построены вокруг годового земледельческого цикла. Национальный костюм абазин похож на черкесский. Применялись украшения из серебра, широкий пояс, нагрудники. Абазинки любили платки разной техники исполнения.

Кухня абазин очень похожа на кухню соседних народов. Хлеб стали печь недавно, очень популярны кукурузная каша – баста и различные блюда из творога и кислого молока. Известен шашлык, который здесь готовят особенно вкусно.

«Наше имя – Абаза»

Последние годы приносят хорошие новости. При Карачаевско-Черкесском Университете создается центр по изучению абазинской культуры, представители этого малого народа в Москве и Санкт-Петербурге и общественные объединения объединились в Ассоциацию, основная цель которой – способствовать сохранению культурного наследия.

Талантливая и современная молодежь с удовольствием и большим энтузиазмом работает над возрождением традиций, изучением многовековой истории и культуры своего маленького этноса. Проводятся фестивали, мастер-классы, лекции, ведётся повседневная и кропотливая работа. Крепнет надежда, что абазины сохранятся как один из драгоценных камней в ожерелье .

абазины

абаз. Аба́за

Всего:

~ 60 000

Россия Россия:

43 341 (перепись 2010)

- Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесия:

36 919 (перепись 2010)- Абазинский район: 14 808 (2010)

- Черкесск: 10 505 (2010)

- Адыге-Хабльский район: 4 827 (2010)

- Малокарачаевский район: 3 373 (2010)

- Усть-Джегутинский район: 2 252 (2010)

- Ставропольский край Ставропольский край:

3 646 (перепись 2010) - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра Ханты-Мансийский автономный округ - Югра:

422 (перепись 2010) - Кабардино-Балкария Кабардино-Балкария:

418 (перепись 2010) - Москва Москва:

318 (перепись 2010) - Краснодарский край Краснодарский край:

279 (перепись 2010) - Ямало-Ненецкий автономный округ Ямало-Ненецкий автономный округ:

236 (перепись 2010) - Московская область Московская область:

139 (перепись 2010) - Ростовская область Ростовская область:

112 (перепись 2010) - Адыгея Адыгея:

84 (перепись 2010) - Санкт-Петербург Санкт-Петербург:

84 (перепись 2010)

- Карачаево-Черкесия Карачаево-Черкесия:

Турция Турция:

12 000 (оценка)

Египет Египет:

12 000 (оценка)

Абхазия Абхазия:

355 (перепись 2011)

Украина Украина:

128 (перепись 2001)

Майкопская культура, Дольменная культура

Абазинский язык

Ислам (суннитского толка)

Европеоиды

Кавказские семьи,

Северо-Кавказская семья,

Абхазо-адыгская группа.

Абхазо-адыгская семья

- Абхазо-абазинская подгруппа:

- абхазы

- абазины

- Адыги (адыгская подгруппа):

- кабардинцы

- адыгейцы

- черкесы

- шапсуги

- убыхи

тапанта, ашхаруа

ашуйцы, абазги, апсилы, саниги, зихи

Абази́ны (абаз. Аба́за) - один из древнейших коренных народов Кавказа, принадлежащий к группе абхазо-адыгских народов. Многие народы, в различных странах мира (Турция, Иордания, Сирия, США, и др.) знают абазин под термином «черкес», и часто упоминают абазин именно как черкесов.

Абазины относятся к пятигорскому миксу кавкасионской расы, характеризуются средним ростом, карими, серыми и голубыми глазами, развитым волосяным покровом, долихокефалией.

- 1 Общие сведения

- 1.1 Язык

- 2 История

- 2.1 Апостол Андрей

- 2.2 Абазгия и Абазгское царство

- 2.3 16 век

- 2.4 18 век

- 2.5 19 век

- 3 Традиции и обычаи

- 3.1 Традиционная одежда

- 4 Интересные факты

- 5 Галерея

- 6 Знаменитые абазины

- 7 Примечания

- 8 Литература

- 9 Ссылки

Общие сведения

В настоящее время проживают в Российской Федерации, наиболее компактно 13 аулах Карачаево-Черкесии.

Наименование (этноним) абаза (или абазги) и племена, входившие в состав этой этнической группы, встречается в сочинениях античных авторов начиная с V в. до н. э. Например, древнегреческий историк Геродот (V в. до. н. э.) в своей карте древнего мира в перечне народов, обитавших по берегу Понта Эвксинского, наряду с кораксами, колхами, называет также и племя абасгов. Исследователь абазинского языка А. Н. Генко по этому поводу писал следующее: «Термин абаза очень древнего происхождения и имеет собирательное значение, объединившиеся общностью языка и культуры …».

Историческая древняя родина абазин - территория современной Абхазии и древней Черкесии.

Абазины также проживают в республике Адыгея в ауле Уляп в количестве нескольких семейств.

Также ранее абазины проживали в количестве 15 аулов Зольского района Кабардино-Балкарии, однако в настоящее время все они были ассимилированы кабардинцами потеряв язык и культуру абазин.

Этнографически абазины делятся на несколько племён (субэтносов): башилбаевцы, тамовцы, кизилбековцы, шахгиреевцы, баговцы, баракаевцы, лоовцы, дудароковцы, бибердовцы, джантемировцы, клычевцы.

Абазины лингвистически наиболее близки к абхазам, однако они больше подверглись адыгскому влиянию, и в их культуре абхазских элементов меньше, чем адыгских.

Верующие абазины - мусульмане-сунниты.

Численность абазин в населённых пунктах в 2002 г.:

Карачаево-Черкесская Республика- город Черкесск 9442

- аул Псыж 5395

- село Красный Восток 3143

- город Усть-Джегута 2254

- аул Кубина 2063

- аул Инжич-Чукун 1827

- аул Эльбурган 1765

- аул Старо-Кувинск 900

- аул Апсуа 610

- аул Кара-Паго 522

- аул Абаза-Хабль 381

- аул Мало-Абазинск 336

- село Койдан 329

- аул Адыге-Хабль 326

- аул Ново-Кувинск 326

- аул Хабез 239

- аул Тапанта 237

- посёлок Эркин-Шахар 175

- город Карачаевск 144

- аул Эрсакон 142

- село Учкекен 135

- хутор Грушка 130

- село Первомайское 105

- аул Псаучье-Дахо 104

- город Кисловодск 1263

- город Ставрополь 346

- город Невинномысск 281

- город Пятигорск 143

- город Ессентуки 135

- посёлок Подкумок 104

- город Нальчик 215

- город Сургут 160

- город Москва 191

Язык

Основная статья: Абазинский языкАбазины говорят на абазинском языке абхазско-адыгской группы северокавказской семьи, который имеет два диалекта - тапантский (лежит в основе литературного языка) и ашхарский . Письменность на основе кириллицы. Большинство абазин России знает также кабардино-черкесский (адыгский) и русский языки.

Лингвистически абазины делятся на две большие группы: тапанта (ашуа) и ашхаруа (шкаруа), которые пользуются своими диалектами с одноимёнными названиями.

История

Более пяти тысяч лет назад история этноса «абаза» началась совместно с историей этноса абхазов и адыгов и развивалась бок о бок.

Основная статья: История Абхазии Основная статья: История адыгов

Апостол Андрей

В I веке н. э. - по церковному преданию, св. апостол Андрей в 40-м году нашей эры проповедовал христианское вероучение среди горских народов: алан, абазгов и зикхов.

Абазгия и Абазгское царство

Во II веке н. э. история зафиксировала государство (княжество) - Абазгия. VIII веке н. э. история зафиксировала государство - Абазгское царство, более известной как «Абхазское царство». определённые периоды истории количество абаза, проживавших в Абхазии, превышало количество родственных им абхазов. связи с нехваткой земли для сельскохозяйственной обработки, абаза тремя волнами, в разные периоды истории мирно мигрировали на Северный Кавказ вместе с родственными им адыгскими племенами.

К. Сталь приводит предание, согласно которому переселение абазин проходило через горные перевалы между верховьями рек Белой и Теберды. Топонимика этих маршрутов в настоящее время этимологизируется на основе абхазо-абазинского языка. А. Я. Фёдоров пишет: «До сих пор, сквозь топонимику Карачая просвечивают реликты абхазо-абазинской топонимики, оставленной жившими здесь абазинами». Например: Муса Ачитара (Муса йчвтара//Муса йтштара) «загон для лошадей Мусы»; Теберда (Тыпарта//атыпарта) «место откочёвки»; Маруха (Марахва) «солнечная»

16 век

Согласно русской летописи (автор неизвестен), в 1552 году в Москву для переговоров с Иваном Грозным, для заключения военно-политического союза против крымского хана, прибыло первое посольство черкесов, среди которых был абазинский князь Иван Езбозлуков.

18 век

1762 год - Французский консул в Стамбуле Клод-Шарль Пейсонель писал -

Абазы принадлежат к числу народов, населяющих пространство между Черкесией и Грузией. Они разделяются, как черкесы, на несколько племен, управляемых своими беями. Между племенами ведется постоянная война. Религия абазинцев представляет собою смесь христианства с пантеизмом; тем не менее народ признает себя благочестивыми христианами. Порта назначает в эту страну своего бея, называемого беем абазинцев, который, однако, пользуется только титулом начальника без всякой власти. Резиденция бея находится в Сухуме. Главное начальство в этой местности принадлежит паше Черноморского побережья, но абазинцы не повинуются ни ему, ни турецкому бею, и лишь одна сила может привести их к покорности и повиновению. Кубанский сераскир делает иногда на них набеги, отбирая у них мелкий скот, лошадей и рабов. этой стране имеется два главных порта - Сухум и Кодош.

19 век

В 19 веке абазины разделили с адыгами и абхазами все беды, тяготы и лишения русско-кавказской войны, а также все её трагические последствия.

Основная статья: Кавказская война

Фрагмент. 1836 год, 8 февраля. Джеймс Хадсон - генерал-лейтенанту Герберту Тэйлору. … «О … нападении абазин на Ставрополь»

В конце того же ноября-месяца черкесы-абазины сосредоточили свои силы, чтобы нанести ответный удар черноморским казакам и русским регулярным частям, совершавшим вторжения на их территорию. Абазины ворвались в Ставрополь, столицу так называемого «правительства Кавказа», и увели с собой 1700 пленных, 8000 голов скота и пр. 300 из захваченных пленных - люди, занимавшие в Ставрополе высокое положение: офицеры, купцы, банкиры. Был среди них и русский военный высокого ранга, генерал, как говорят; его взяли в плен вместе с его штабом. Это уже второй налет на Ставрополь, совершенный за последний год. первый раз они захватили до 800 пленных. Это второе нападение, о котором я только что сообщил, тоже завершилось полным успехом черкесов, хотя русские и готовились встретить их.

Основная статья: Черкесское мухаджирство

Потомки абазин, которые после русско-кавказской войны приняли российское подданство, живут в Карачаево-Черкесии (аулы указаны выше).

Потомки абазин-мухаджиров живут за рубежом, где их вместе с адыгами именуют «черкесами». составе черкесских диаспор в Турции, Сирии, Израиле, Египте, Иордании, Ливии абазин около 24 тысяч человек. Многие из них перешли на турецкий и арабский языки, потеряв свой язык, часть утратила абазинские имена и фамилии, смешалась с турками и арабами, при этом память о своём принадлежности к определённым родам сохраняется до настоящего времени.

Традиции и обычаи

Главные занятия - скотоводство, в том числе отгонное, а также земледелие. К пахоте готовили, прежде всего, ближайшие к дому участки земли, куда легче всего было доставить сельскохозяйственный инвентарь. Эта работа начиналась с зимы: участки очищали от камней и выкорчевывали деревья. Земли в горах были неудобны для обработки. Важным занятием абазин было и садоводство. Расчищая участки леса под пашню, дикорастущие плодовые деревья и кусты оставляли в неприкосновенности. Главным образом это были дикие яблони, груши, кизил, барбарис, фундук. Дома и хозяйственные постройки всегда утопали в фруктовых деревьях.

Значительную роль играло пчеловодство - одно из древнейших занятий абазин. Из мёда они готовили сладкий напиток, который «обладал опьяняющим, одурманивающим, отравляющим свойствами».

Промыслы - кузнечное дело, обработка шерсти и кожи. У абазин издавна были развиты домашние промыслы, в которых существовало внутрисемейное разделение труда. Так, обработка шерсти и шкур была обязанностью женщин, а вот обработка дерева, металла, камня - мужским делом. Из шерсти изготавливали бурки, тонкое сукно и более грубое для повседневной одежды, войлочные ноговицы, шляпы, пояса, обувь, кошмы, попоны, а также различные вязаные изделия. Были развиты скорняжный и кожевенный промыслы. Из шкур шили шубы и шапки, из кожи делали обувь, бурдюки, сёдла, сумки, конскую сбрую. Овчина - главный предмет скорняжного промысла. почете были кузнецы. Они изготавливали и чинили косы, серпы, вилы, железные лопаты, мотыги, подковы, металлические части конской сбруи, цепи, ножи, ножницы и т. д. Многие кузнецы были также и оружейниками. Оружие (ружья и кинжалы с ножами) они украшали серебром, золотом, гравировкой с чернью. Такие оружейники, в свою очередь, становились ювелирами. Производство оружия у абазин имеет глубокие традиции, уходящие в далекое прошлое. Мастера делали стрелы (хрихыц). Наряду с производством оружия, абазинские оружейники занимались изготовлением пуль разного калибра. Ювелирное дело принадлежало к одному их древнейших ремесел абазин. Ловкие мастера с терпением изготавливали различного вида изделия: женские и мужские пояса, нагрудные украшения, перстни и кольца, серьги и височные подвески. Все украшения, предназначенные для ношения женщинами, было очень красивы по своей форме, богато орнаментированы.

Традиционная социальная организация - сельские общины, большие и малые семьи, патронимии. Аулы делились на патронимические кварталы, на равнине - скученные, в горах - гнездового типа. Древнейшее жилище - круглое, плетёное, распространены были также прямоугольные одно- и многокамерные дома из плетня; в конце XIX века у абазин стал применяться саман, появились кирпичные и деревянные рубленые дома под железной или черепичной крышей. Традиционная усадьба включала один или несколько жилых домов, в том числе помещение для гостей - кунацкую, и, в отдалении от них, комплекс хозяйственных построек.

На протяжении многовековой истории абазины, как и многие народы Северного Кавказа и всей страны, выработали своеобразный и богатый ассортимент национальных блюд, правила приготовления и приема пищи. Абазины с древних времен занимались земледелием, скотоводством, птицеводством и это отражается на составе и особенностях народных блюд, среди которых занимают главное место - баранина, говядина и птица, а также изделия молочные и растительные. Много у абазин блюд из мяса домашней птицы. Из куриного или мяса индюка готовят национальное блюдо квтIужьдзырдза (дословно: «курятина с подливкой»).

Абазинская кухня базируется на использовании традиционных продуктов земледелия и скотоводства, употребление большого количества животных жиров, в особенности сливочного и топлёного масла, а также сливок, сметаны, кислого молока.

Что касается специфических приправ, то абазины, как и многие северокавказские народы, употребляют в основном молотый красный перец, толчёный чеснок с солью и смесь сухих пряных трав - главным образом укропа и чабреца. Из острых подлив абазины употребляют соус из кислого молока, сметаны, красного перца, толчёного чеснока с солью. Распространён слабоалкогольный напиток бахсыма (буза).

Устное народное творчество составляет важную часть духовной культуры абазинского народа. Абазины с большой любовью относятся к ласточке, считая её спасительницей человеческого рода. Строго-настрого запрещается разорять гнёзда ласточек, поскольку такие действия расцениваются как большой грех. Залетевшая в дом ласточка предвещает семье благополучие и счастье, нельзя допускать, чтобы птичка пострадала. Существует легенда о ласточке. давние времена семиглавое чудовище послало разных животных, птиц и насекомых во все концы света, чтобы они узнали, чьё мясо самое вкусное и чья кровь самая сладкая. И вот ласточка встретила змею, которая спешила рассказать чудовищу, что самое вкусное мясо и самая сладкая кровь у человека. Ласточка выразила в этом сомнение и попросила змею показать жало. Как только змея высунула жало, ласточка рассекла его ударом своего клюва. Отныне змея лишилась способности говорить, издавая только шипение. Вот почему страшная весть не дошла до чудовища. Люди были спасены. Лягушка по абазинскому поверью - предвестница дождя, и её никогда не убивают. А лошадь в абазинском фольклоре (сказках, легендах) наделена чудесными свойствами и всегда приходит на выручку хозяину в самые опасные для него моменты. Абазины создали и сохранили богатейший сказочный эпос. Он включает волшебные и социально-бытовые сказки, небылицы и сказки о животных. Есть сюжеты, совпадающие с мировыми и общекавказскими. Самый популярный - Нарсткий эпос. волшебных сказках во всех случаях торжествуют добро и справедливость, а зло непременно наказывается. Одна из главных тем абазинского сказочного эпоса - тема труда. Созидательный, свободный труд поэтизируется. Подневольный труд считается наказанием и проклятием. Положительными персонажами являются искусные табунщики, пахари, пастухи, охотники, вышивальщицы. Многие сказки заканчиваются словами: «…стали жить богато и счастливо». Большое место в фольклоре абазин занимают хабары (рассказы, содержащие достоверную информацию), пословицы и поговорки. Популярны в народе и загадки.

Наряду с устным народным творчеством большую роль в традиционно-бытовой культуре абазин всегда играл музыкальный и танцевальный фольклор. О разнообразии абазинских музыкальных инструментах сообщали уже письменные источники XIX века. Отмечены «двусторонняя балалайка, которой забавлялись абазины», «травяная дудка».

Среди старинных музыкальных инструментов также: род балалайки (мышIкъвабыз), двухструнная скрипка (апхьарца), инструмент вроде арфы (анду), дудка из оружейного ствола (кIыжкIыж), деревянные трещотки (пхьарчIакь). Самыми древними инструментами у абазин были дудка(зурна) и свирель (ацIарпIына).

Характерны обычаи и обряды, связанные с годичным циклом. Сохраняется фольклор: нартский эпос, различные жанры сказок, песен. С незапамятных времен народ складывает песни. Потребность выразить в них свои чаяния, мысли и чувства, заговорить образным языком музыки-свидетельство большого духовного богатства и таланта народа. Песенному творчеству абазинского народа присуще большое жанровое разнообразие. Богат созданный в разное время песенный и танцевально-инструментальный фольклор. зависимости от особенностей содержания и формы народных песен различают: трудовые припевки, трудовые земледельческие песни, игровые, обрядовые, величальные, хороводные, плясовые, эпические (повествовательные), лирические, шуточные, историко-героические песни-плачи, лирические песни-плачи, а также разнохарактерные детские песни и инструментальные произведения.

Традиционная одежда

Основная статья: Черкесский национальный костюм Основная статья: ЧеркескаОбязательным элементом одежды благородных (аристократических) абазинских мужчин было холодное оружие. Бешмет подпоясывался так называемым сабельным опоясьем, то есть кожаным поясом, украшенным медными и серебряными бляшками, к которому прикреплялся кинжал и сабля. Абазины носили кинжалы типа кама либо бебут, которые ко всему прочему имели функции оберега, использовались для исполнения разных обычаев и ритуалов.

Из сабель, в зависимости от состоятельности владельца, предпочиталась сабля мамлюкского типа, либо килич (турецкая сабля), либо гаддарэ (иранская сабля). Элементом одежды всадника считался даже лук с колчаном для стрел.

Абазины всегда при себе имели небольшой нож, который мог использоваться в бытовых целях, но который не был виден и потому не являлся элементом одежды.

1073 год - Абазинские иконописцы и ювелирных дел мастера участвовали в росписи Собора Киево-Печерской лавры.

Галерея

- Старинные фото

Абазины в XIX веке

Молодая абазинка. Фотограф Ф.Ордэн. 1897 г.

Знатный абазин.

Свадьба в ауле Дарыква-кыт. Середина XIX в.

Девушка Химсада и князь Лоов, конец XIX в.

Абазинки из знатных фамилий аула Бибаркт (совр. Эльбурган)

Знаменитые абазины

- Мехмед Абаза-паша (1576-1634) - визирь Османской империи, бейлербей Эрзурумского эйялета, правитель Боснии.

- Абазин, Андрей Мехмедович (1634-1703) - брацлавский полковник Войска Запорожского.

- Кешев, Адиль-Гирей Кучукович

- Табулов, Татлустан Закериевич - писатель и поэт.

- Бежанов Керим Дугулович (1911-1998) - полный кавалер ордена Славы

- Али-Бей Абаза Булат Копан(1728-1773)- в 1769г. Возглавил освободительное восстание против Султанской Турции

- Кансав ал Гаури ибн Биберд

- Джегутанов, Кали Салим-Гериевич - писатель и поэт.

- Гагиев Иосиф Ибрагимович (1950-2011)- доктор филологических наук, профессор.

- Агрба Канамат -Полковник царской армии

- Агрба Рауф - награжден золотым Георгиевским оружием (1917 г.)

- Мурзабек Алиев (Выходец из аула Шегерей~Апсуа) - Банкир г. Тегеран. Хранил золото царской семьи Николая 2

- Султан Клыч Герей - Командир дикой дивизии, генерал майор белой армии

- Шанов Карней - ординарец Балахонова, комендант г. Саратова

- Табулов Татлустан Закериевич - абазинский и черкесский писатель и поэт. Один из основоположников абазинской литературы.

- Тлябичева Мира Сахат-Гериевна первая абазинская поэтесса, член союза писателей СССР

- Гожев Абрек-Заур Патович (Выходец из а. Апсуа) - абазинский композитор, педагог, Заслуженный работник КЧР

Примечания

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в отношении демографических и социально-экономических характеристик отдельных национальностей

- 1 2 3 4 5 Итоги переписи населения 2010: Национальный состав населения городов и районов КЧР в разрезе наиболее многочисленных национальностей

- 1 2 Joshuaproject. Abaza

- Население Абхазии: Перепись 2011 г.

- Всеукраинская перепись населения 2001 года

- 1 2 3 4 Народы и религии мира: Энциклопедия / Гл. ред. В. А. Тишков, Редкол.: О. Ю. Артёмова, С. А. Арутюнов, А. Н. Кожановский и др.. - М.: Российская Академия наук. Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, 1998. - С. 19. - 928 с. - (Большая Российская Энциклопедия). - ISBN 5-85270-155-6.

- Афасижев Т. И. Мой аул: Вехи истории. Майкоп,Издательство ООО"Аякс",2002.382с., с илл.

- Афасижев Т. И. Аульская хроника: годы, люди, события. Майкоп,Издательство ООО «Аякс»,2004,-397с.

- База микроданных Всероссийской переписи населения 2002 года

- К 450-летию заключения военно-политического союза России и Черкесии

- О захвате черкесами военного корабля, нападении абазин на Ставрополь

- История христианства на Северном Кавказе

Литература

При написании этой статьи использовался материал из Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1890-1907).- Абазины // Народы России. Атлас культур и религий. - М.: Дизайн. Информация. Картография, 2010. - 320 с. - ISBN 978-5-287-00718-8.

- Абазины // Этноатлас Красноярского края / Совет администрации Красноярского края. Управление общественных связей; гл. ред. Р. Г. Рафиков; редкол.: В. П. Кривоногов, Р. Д. Цокаев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск: Платина (PLATINA), 2008. - 224 с. - ISBN 978-5-98624-092-3.

Ссылки

- В. Б. Виноградов. Средняя Кубань. Земляки и соседи. АБАЗИНЫ

- Абазино-Абхазская национальная сеть «Abazashta.com»

- Союз абазинской молодежи «Шарпны»

- Михаил Тхайцухов о самоназвании «Абаза»

- Надежда Емельянова, Мусса Экзеков. СТРАНЕ АБАЗА

| Этнонимы и субэтносы абхазо-адыгских народов | ||

|---|---|---|

| Устаревшие этнонимы | Гениохи | Зихи (Зиги, Зюхи, Джики) | Каски | Касоги | Керкеты | Меоты (Агры | Аррехи | Аспургиане | Дандарии | Досхи | Обидиакены | Синды | Ситтакены | Тарпеты | Тореты) | Черкасы | |

| Субэтносы абазин | Ашхаруа (Баговцы, Баракаевцы, Башилбаевцы, Кизилбековцы, Тамовцы, Шахгиреевцы) | Тапанта (Бибердовцы, Дудароковцы, Джантемировцы, Клычевцы, Кячевцы, Лоовцы) | |

| Субэтносы абхазов | Абжуйцы | Аибга | Ахчипсы | Бзыпцы | Гумцы | Дальцы | Псхувцы | Садзы | Самурзаканцы | Цабальцы | Цвыджи | Абхазские негры | |

| Субэтносы адыгов (черкесов) | Абадзехи | Адамийцы | Бесленеевцы | Бжедуги | Гуайе | Егерукаевцы | Жанеевцы | Кабардинцы | Мамхеги | Махошевцы | Натухайцы | Темиргоевцы | Френккардаши | Хакучи | Хатукайцы | Хегайки | Хетуки | Чебсин | Шапсуги | |

| Субэтносы убыхов | Вардане | Псахе | Саше | Соча | Субешх | Хизе | |

| Информация по диаспорам: в Турции, в Сирии, в Ливии, в Египте, в Иордании, в Израиле | ||

Абазины Информацию О

422 (перепись 2010)

418 (перепись 2010)

318 (перепись 2010)

279 (перепись 2010)

236 (перепись 2010)

139 (перепись 2010)

112 (перепись 2010)

84 (перепись 2010)

84 (перепись 2010)

Турция

Турция

:

12 000 (оценка)

Египет

Египет

:

12 000 (оценка)

Абхазия

Абхазия

:

355 (перепись 2011)

Украина

Украина

:

128 (перепись 2001)

Наименование (этноним) абаза (или абазги) и племена, входившие в состав этой этнической группы, встречается в сочинениях античных авторов начиная с V в. до н. э. Например, древнегреческий историк Геродот (V в. до. н. э.) в своей карте древнего мира в перечне народов, обитавших по берегу Понта Эвксинского, наряду с кораксами , колхами , называет также и племя абасгов . Исследователь абазинского языка А. Н. Генко по этому поводу писал следующее: «Термин абаза очень древнего происхождения и имеет собирательное значение, объединившиеся общностью языка и культуры …».

Историческая древняя родина абазин - территория современной Абхазии . В начале 14 века абазины начали перебираться на территорию нынешней Карачаево-Черкесии.

Также ранее абазины проживали в количестве 15 аулов Зольского района Кабардино-Балкарии, однако в настоящее время все они были ассимилированы кабардинцами потеряв язык и культуру абазин.

По данным древнегреческого историка Геродота Абазины произошли от Абхазов. Точнее отдельные изгнанные группы людей за преступления отделились от Абхазов и в дальнейшем которые образовали нацию Абазины. Этнографически абазины делятся на несколько племён (субэтносов): башилбаевцы , тамовцы , кизилбековцы , шахгиреевцы , баговцы , баракаевцы , лоовцы , дудароковцы , бибердовцы , джантемировцы , клычевцы , кульбековы .

Абазины лингвистически наиболее близки к абхазам , однако они больше подверглись адыгскому влиянию, и в их культуре абхазских элементов меньше, чем адыгских.

Численность абазин в населённых пунктах в 2002 г.:

Язык

Лингвистически абазины делятся на две большие группы: тапанта (ашуа) и ашхаруа (шкаруа) , которые пользуются своими диалектами с одноимёнными названиями.

История

Более пяти тысяч лет назад история этноса «абаза» началась совместно с историей этноса абхазов и адыгов и развивалась бок о бок.

Апостол Андрей

В I веке н. э. - по церковному преданию, св. апостол Андрей в 40-м году нашей эры проповедовал христианское вероучение среди горских народов: алан , абазгов и зикхов .

Абазгия и Абазгское царство

Во II веке н. э. история зафиксировала государство (княжество) - Абазгия . В VIII веке н. э. история зафиксировала государство - Абазгское царство, более известной как «Абхазское царство ». В определённые периоды истории количество абаза, проживавших в Абхазии , превышало количество родственных им абхазов . В связи с нехваткой земли для сельскохозяйственной обработки, абаза тремя волнами, в разные периоды истории мирно мигрировали на Северный Кавказ вместе с родственными им адыгскими племенами.

К. Сталь приводит предание, согласно которому переселение абазин проходило через горные перевалы между верховьями рек Белой и Теберды. Топонимика этих маршрутов в настоящее время этимологизируется на основе абхазо-абазинского языка. А. Я. Фёдоров пишет: «До сих пор, сквозь топонимику Карачая просвечивают реликты абхазо-абазинской топонимики, оставленной жившими здесь абазинами». Например: Муса Ачитара (Муса йчвтара//Муса йтштара) «загон для лошадей Мусы»; Теберда (Тыпарта//атыпарта) «место откочёвки»; Маруха (Марахва) «солнечная»

16 век

Согласно русской летописи (автор неизвестен), в 1552 году в Москву для переговоров с Иваном Грозным, для заключения военно-политического союза против крымского хана, прибыло первое посольство черкесов, среди которых был абазинский князь Иван Езбозлуков .

18 век

19 век

В 19 веке абазины разделили с адыгами и абхазами все беды, тяготы и лишения русско-кавказской войны, а также все её трагические последствия.

Устное народное творчество составляет важную часть духовной культуры абазинского народа. Абазины с большой любовью относятся к ласточке, считая её спасительницей человеческого рода. Строго-настрого запрещается разорять гнёзда ласточек, поскольку такие действия расцениваются как большой грех. Залетевшая в дом ласточка предвещает семье благополучие и счастье, нельзя допускать, чтобы птичка пострадала. Существует легенда о ласточке. В давние времена семиглавое чудовище послало разных животных, птиц и насекомых во все концы света, чтобы они узнали, чьё мясо самое вкусное и чья кровь самая сладкая. И вот ласточка встретила змею, которая спешила рассказать чудовищу, что самое вкусное мясо и самая сладкая кровь у человека. Ласточка выразила в этом сомнение и попросила змею показать жало. Как только змея высунула жало, ласточка рассекла его ударом своего клюва. Отныне змея лишилась способности говорить, издавая только шипение. Вот почему страшная весть не дошла до чудовища. Люди были спасены. Лягушка по абазинскому поверью - предвестница дождя, и её никогда не убивают. А лошадь в абазинском фольклоре (сказках, легендах) наделена чудесными свойствами и всегда приходит на выручку хозяину в самые опасные для него моменты. Абазины создали и сохранили богатейший сказочный эпос. Он включает волшебные и социально-бытовые сказки, небылицы и сказки о животных. Есть сюжеты, совпадающие с мировыми и общекавказскими. Самый популярный - Нарсткий эпос. В волшебных сказках во всех случаях торжествуют добро и справедливость, а зло непременно наказывается. Одна из главных тем абазинского сказочного эпоса - тема труда. Созидательный, свободный труд поэтизируется. Подневольный труд считается наказанием и проклятием. Положительными персонажами являются искусные табунщики, пахари, пастухи, охотники, вышивальщицы. Многие сказки заканчиваются словами: «…стали жить богато и счастливо». Большое место в фольклоре абазин занимают хабары (рассказы, содержащие достоверную информацию), пословицы и поговорки. Популярны в народе и загадки.

Наряду с устным народным творчеством большую роль в традиционно-бытовой культуре абазин всегда играл музыкальный и танцевальный фольклор. О разнообразии абазинских музыкальных инструментах сообщали уже письменные источники XIX века. Отмечены «двусторонняя балалайка, которой забавлялись абазины», «травяная дудка».

Среди старинных музыкальных инструментов также: род балалайки (мышIкъвабыз), двухструнная скрипка (апхьарца), инструмент вроде арфы (анду), дудка из оружейного ствола (кIыжкIыж), деревянные трещотки (пхьарчIакь). Самыми древними инструментами у абазин были дудка(зурна) и свирель (ацIарпIына).

Характерны обычаи и обряды, связанные с годичным циклом. Сохраняется фольклор: нартский эпос , различные жанры сказок, песен. С незапамятных времен народ складывает песни. Потребность выразить в них свои чаяния, мысли и чувства, заговорить образным языком музыки-свидетельство большого духовного богатства и таланта народа. Песенному творчеству абазинского народа присуще большое жанровое разнообразие. Богат созданный в разное время песенный и танцевально-инструментальный фольклор. В зависимости от особенностей содержания и формы народных песен различают: трудовые припевки, трудовые земледельческие песни, игровые, обрядовые, величальные, хороводные, плясовые, эпические (повествовательные), лирические, шуточные, историко-героические песни-плачи, лирические песни-плачи, а также разнохарактерные детские песни и инструментальные произведения.

(1634-1703) - брацлавский полковник Войска Запорожского.

- Гожев Абрек-Заур Патович (Выходец из а.Апсуа) - абазинский композитор, педагог, Заслуженный работник КЧР

Где жил державин. Державин Г.Р. Достижения Гавриила Державина

Электронное письмо на английском языке примеры

Капельница с глюкозой побочные действия Сколько нужно капать глюкозу чтобы стало легче

Эссе на тему: Особенный ребенок в семье

Люди, победившие рак? Как победить рак? Почему человечество никогда не сможет победить рак И тем самым рак побеждают